Лимфоцитарная инфильтрация поджелудочной железы

Отсутствие сформированной многими годами жизни привычки полноценного, правильно питаться по часам, без переедания ведет к появлению болезней, связанных с органами пищеварения, и в первую очередь с поджелудочной железой.

Больной может резко похудеть, но чаще, наоборот, набрать много лишних килограммов. Ожирение – это бич нашего времени, последних поколений, которые не знали, что такое войны, голод. Зато отлично распробовали и знают, что такое фастфуды, заведения быстрого питания.

Избыточный вес имеет много последствий, ведет к одышке, проблемам с сердцем, сбою иммунной, эндокринной систем и прочих негативным последствиям. Одно из них — жировая инфильтрация поджелудочной железы, что это такое постараемся выяснить в ходе повествования.

О поджелудочной железе самое важное

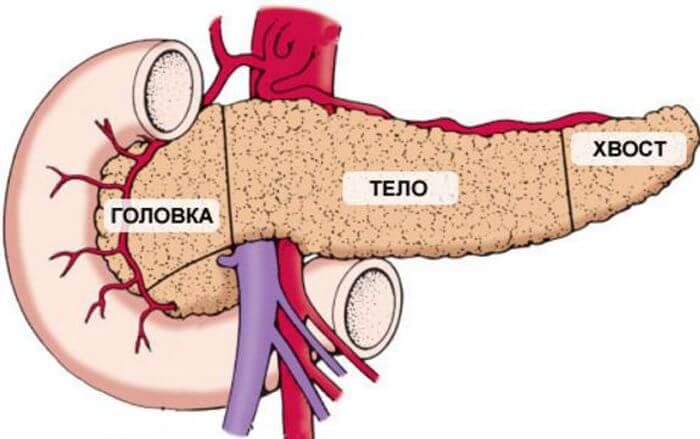

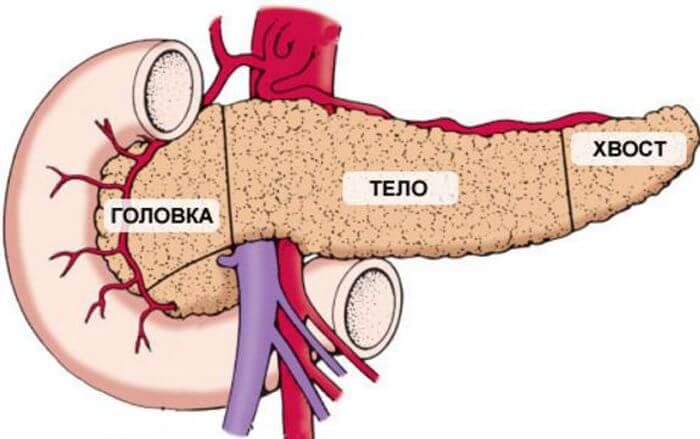

Наверняка все знают и наслышаны о железе. Поджелудочная входит в систему ЖКТ человека, по размерам среди желез считается самой крупной. Имеет вытянутое строение, состоит из трех разделов: головка, тело, хвост. Сверху железа как бы обтянута капсулой.

Располагается поджелудочная железа сразу около нескольких органов, в глубине брюшины. Голова окружена двенадцатиперстной кишкой, тело проходи практически под желудком, а хвост почти подходит к селезенке. Что касаемо предназначения органа, то железа выполняет две функции.

Первая из них — выработка ряда гормонов, например, инсулина, глюкогена, и вторая функция — синтез панкреатического сока. Сок нужен для переваривания пищи, поступившей в организм. Он в железе находится в неактивном состоянии, а вот, попадая по протокам в двенадцатиперстную кишку (где происходит дальнейший этап расщепления еды), преобразуется в активное состояние, и каждый по отдельности фермент сока изменяет белки, жиры и углеводы до элементарного усвояемого уровня.

Когда происходят нарушения в работе поджелудочной, организм дает сбой и начинают цепляться те или иные заболевания, относимые к данному органу. Чаще всего болезни связаны с неправильным питанием человека, это могут быть, как нарушения режима приема пищи, так и употребление нездоровой пищи (жареной, жирной, копченой, острой и пр.) или спиртных напитков.

Сегодня Россия в числе лидеров по заболеваниям железы. А все почему? Потому что наши люди стали значительно лучше, разнообразнее, колоритнее питаться, меньше двигаться при этом, а значит и меньше тратить энергию. Поступает ее в организм гораздо больше, нежели тратится.

Вот и незаметно подкрадывается ко многим ожирение поджелудочной железы. У кого есть какие-то еще проблемы с обменом веществ, общим нарушением веса, так этим людям наверняка грозит при таком образе жизни жировая инфильтрация железы. Что это такое жировая инфильтрация поджелудочной железы? Откуда и какие ее последствия?

Основные симптомы больной поджелудочной железы:

- Боли разной силы, характера, места, чаще опоясывающего вида, спустя 20-30 минут после приема пищи, алкогольных напитков, направленные в основном снизу вверх, в правом подреберье.

- Тошнота, рвота без облегчения, расстройство желудка.

- Вздутие живота (при пальпации брюшина напряженная).

- Температура, вялость, утомляемость.

- Сухость рта.

- Изменение кожных покровов (отдают в желтый цвет) и пр.

Ожирение поджелудочной железы, инфильтрат

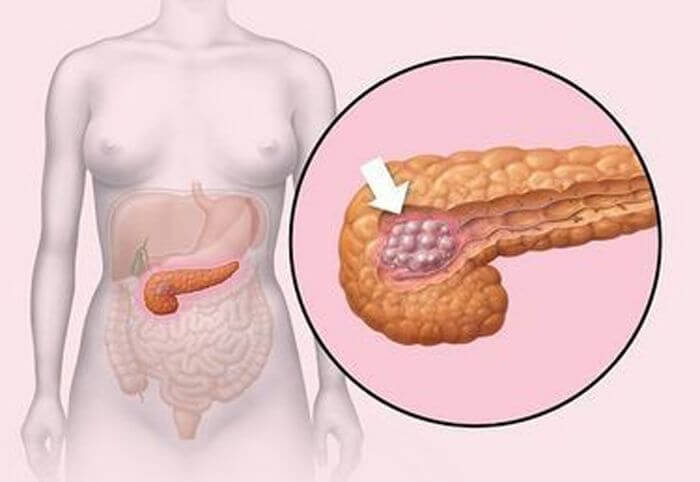

Жировая инфильтрация (ожирение) – это заболевание скрытого характера протекания, при котором происходят изменения в структуре тканей органа (инфильтрат) с одновременной заменой нормальных клеток на фиброзно-жировые.

В железе при неправильном питании и малоактивном образе жизни постоянно скапливаются жиры (липоцитные клетки). Это все можно охарактеризовать медицинским термином «инфильтрат», при котором участок живой ткани характеризуется наличием несвойственных ему элементов.

Кроме того, что неправильное питание, алкоголь и неактивный образ жизни могут способствовать развитию болезни, есть еще ряд причин ее порождающих:

- Наличие хронического или острого панкреатита.

- Неверное лечение воспаления поджелудочной.

- Гепатоз печени.

- Общее ожирение человека.

- Генетическая (наследственная) предрасположенность.

- Сахарный диабет.

- Пожилой возраст.

Часто сама поджелудочная железа при этом не сильно увеличена в размере, контуры ее не нарушены, ровные, и протоки без явных видимых изменений. Формы органа остаются, а вот утрачиваются ее функциональные возможности. Симптоматика развивается неявно, обычно скрыто.

Человек обращается за медицинской помощью к врачам, когда жировая ткань, сильно прогрессируя, покрывает практически всю площадь органа, приводя к его дисфункции. Из-за этого нарушается слаженная работа органов пищеварительного тракта, которые находятся в прямой зависимости от поджелудочной.

Стеатоз поджелудочной железы происходит параллельно с ожирением печени. В таких случаях специалисты говорят, что помимо поджелудочной, «налицо» жировая инфильтрация печени. Стеатоз печени и поджелудочной железы — процессы, признанные медиками необратимыми.

Лечение жировой инфильтрации

Если не предпринять своевременно меры, такое состояние со временем может перерасти в рак поджелудочной железы или цирроз печени. Срочное обращение за помощью будет способствовать тому, что пациент вовремя получит грамотное лечение, которое направлено, как на сдерживание процесса ожирения, так и устранение причин, его вызывающих.

Различают три стадии ожирения поджелудочной железы:

- Когда изменения затрагивают до 30% клеток органа.

- В интервале 30–60% наличие жировых клеток.

- Свыше 60% липоцитов.

Жировая инфильтрация панкреаса лечится либо консервативным, либо хирургическим методами.

Если обнаруживается, что жировые включения небольшие, рассредоточены по всему панкреасу и при этом не сдавливают протоки, то пациенту врач назначает консервативное лечение. Главным в нем — соблюдение определенной лечебной диеты (стол № 5), при помощи которой можно вывести лишний жир из клеток органа, не допустить сдавливание протоков и предотвратить дальнейший прогресс болезни.

Диета при ожирении панкреаса предполагает:

- дробность питания (до 5–6 раз в сутки);

- большое количество жидкости (до 3 л);

- запрет на лежание после еды;

- последний прием пищи за 2 часа до сна;

- паровой, отварной способы приготовления пищи;

- исключение из меню жареных, острых, соленых, копченых блюд, спиртного;

- резкое снижение употребления сладкого и мучных изделий.

В основу питания должны входить следующие продукты: нежирные сорта мяса, рыбы, крупы, овощи, зелень, обезжиренные кефир, сметана, творог и др.Обязательно назначаются специальные ферментные препараты, цель которых — выведение жировых отложений из тканей.

Оперативное лечение рекомендовано, если на панкреасе есть уже островки жировых клеток (липоцитные колонии), которые ведут к сдавливанию протоков, тем самым нарушают нормальный отток поджелудочного сока (секрета).

В большинстве случаев данное заболевание связано напрямую с ведением образа жизни человека, в более редких случаях оно формируется под воздействием других порождающих причин. Чтобы не допустить органы до той необратимой степени ожирения, когда положена операция, человеку нужно знать, помнить и соблюдать нехитрые правила здорового образа жизни.

К ним относятся: здоровое питание, подвижный образ жизни, отказ от вредных привычек. Особенно нужно быть настороже больным сахарным диабетом и панкреатитом в хронической форме. Им рекомендуется регулярно проходить плановые посещения врача — гастроэнтеролога.

Источник

Определение.

Лимфоцитарные иммунные реакции — патологические состояния, наблюдающиеся при заболеваниях, традиционно рассматриваемых как воспаление (большей частью хроническое), при которых отмечается лимфоцитарная инфильтрация ткани в ответ на изменение ее антигенных свойств. Следует говорить о преимущественно лимфоцитарных реакциях, поскольку, разумеется, лимфоциты всегда действуют в кооперации с другими клетками, ответственными за иммунные реакции.

Классификация.

В зависимости, от факторов, их вызывающих, лимфоцитарные иммунные реакции можно разделить на реакции, связанные с

- вирусным,

- токсическим,

- антительным воздействием на ткани и с мутационными их изменениями,

- пересадкой органов и тканей с неполной гистосовместимостью.

Встречаемость.

Эти реакции встречаются при васкулитах, вирусных заболеваниях, системных поражениях соединительной ткани, так называемых аутоиммунных заболеваниях, пересадке органов и тканей.

Условия возникновения.

Лимфоцитарные иммунные реакции развиваются в тканях при изменении в силу различных обстоятельств их антигенных свойств.

Механизмы возникновения.

Внутриклеточное паразитирование ряда вирусов (вирусы гепатита В и С, возможно некоторых других) сопровождается тем, что вирусы из аминокислот, содержащихся в цитоплазме, нарабатывают белки по своей собственной программе. Эти белки, экспрессируясь на цитолемме, делают клетку чужеродной в антигенном отношении. Такая клетка в обязательном порядке должна быть элиминирована, что и осуществляется накапливающимися в ткани Т-лимфоцитами-киллерами.

Воздействие на клетку токсического вещества может вести к денатурации белков в ее цитоплазме и появлением у нее новых антигенных свойств. Следствием этого является развивающаяся в ткани лимфоцитарная иммунная реакция. Реакции такого типа отмечаются, например, при поражении сердечной мышцы дифтерийным экзотоксином, при рефлюксе дуоденального содержимого и повреждении слизистой желудка желчными кислотами при хроническом антральном гастрите типа С. Сходным является механизм лимфоцитарной иммунной реакции, возникающей при лекарственных поражениях почек — тубулоинтерстициальных нефритах. В силу каких-то особенностей у некоторых людей отдельные лекарственные вещества, всасывающиеся эпителием почечных канальцев из первичной мочи, могут изменять антигенные свойства эпителиоцитов. Ответом на это является лимфоцитарная инфильтрация интерстиция вокруг канальцев и гибель измененного эпителия под воздействием Т-киллеров.

При ряде заболеваний, рассматриваемых традиционно как аутоиммунные, в организме возникают антитела к собственным тканям, и Т-киллеры уничтожают помеченные этими антителами клетки. Считается, что ткани глаза, щитовидной железы, яичка, надпочечников и головного мозга являются иммунологически обособленными, отделенными от иммунной системы физиологическим барьером. Нарушение этого барьера при травмах и некоторых других состояниях может приводить к выработке антител против этих тканей и агрессии со стороны иммунной системы. В настоящее время, однако, накапливается все больше и больше данных, о том, что, по крайней мере, при ряде заболеваний (хронический тиреоидит, хронический гастрит типа А и др.) пусковым моментом выработки антител против собственных клеток является их вирусное поражение, в частности, вирусами гепатита В и С.

Мутационные изменения клеток наблюдаются при их злокачественном опухолевом перерождении. Эти изменения сопровождаются появлением в опухолевых клетках новых антигенов, в ответ на которые по периферии злокачественной опухоли развивается лимфоцитарная иммунная реакция. Поскольку злокачественные опухоли возникают только на фоне иммунного дефицита, то и лимфоцитарная иммунная реакция оказывается абортивной.

При пересадке органов и тканей осуществить подбор донорской ткани с полной совместимостью по всем антигенам с организмом реципиента практически не удается. Следствием этого является реакция отторжения “реципиент против трансплантата”, проявляющаяся тем, что против пересаженной ткани в организме вырабатываются антитела, которые метят чужеродные в антигенном отношении ткани, после чего в пересаженной ткани и вокруг нее возникает лимфоцитарная иммунная реакция. Чтобы обеспечить жизнеспособность и функционирование трансплантата, эту реакцию подавляют назначением препаратов иммуносупрессорного действия.

Макроскопическая картина.

Какой-либо характерной макроскопической картины, свойственной лимфоцитарным иммунным реакциям, не существует. В некоторых случаях эти реакции сопровождаются увеличением органа за счет разрастания в нем лимфоидной ткани (например, при тиреоидите Хасимото, сиаладените при синдроме Шегрена), в других — уменьшением за счет атрофии и склероза (например, при хроническом гастрите типа А).

Микроскопическая картина.

При лимфоцитарной иммунной реакции в тканях выявляется инфильтрат из лимфоцитов, иногда с примесью плазматических клеток. В ряде случаев выраженная инфильтрация сопровождается формированием в ткани лимфоидных фолликулов со светлыми центрами, а также фиброзом за счет выделения лимфоцитами гуморальных факторов пролиферации фибробластов.

Кроме этого могут наблюдаться моноцеллюлярные некрозы паренхимы в зоне инфильтрации, а на некотором отдалении —признаки усиления регенераторных процессов и компенсаторной гиперплазии клеточных элементов.

Клиническое значение.

Лимфоцитарные иммунные реакции, связанные с вирусным поражением тканей или с антительным воздействием на них, сопровождаются, с одной стороны, атрофией ткани и снижением ее функции (например, синдром Шегрена — ксеростомия, обусловленная сиаладенитом), с другой стороны — цитолизом и нарастающим фиброзом, что может иметь тяжелые последствия (например, хронический вирусный гепатит В с исходом в цирроз).

Лимфоцитарная иммунная реакция, направленная на поддержание постоянства антигенного состава организма, при пересадке от другого человека органа или ткани ведет к повреждению эндотелия и тромбозу сосудов трансплантата с последующим его отторжением.

Лимфоцитарные иммунные реакции, связанные с токсическим воздействием на клетки или злокачественным их перерождением, являются лишь маркером происходящих изменений, существенно не влияя на течение упомянутых процессов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Лимфоцитарная инфильтрация Джесснера-Канофа – редкий хронический дерматоз, характеризующийся доброкачественной инфильтрацией кожи лимфоцитами. Заболевание имеет волнообразное течение, склонно к саморазрешению. Клинически проявляется высыпанием на неизменённой коже плоских гладких синюшно-розовых бляшек или папул, которые сливаются в очаги величиной с ладонь ребенка или взрослого. Первичные элементы имеют чёткие границы, шелушатся. Бляшки обычно единичные, располагаются на лице, шее, туловище, конечностях. Диагностируется клинически с гистологическим подтверждением, иногда проводят молекулярно-биологические исследования. Лечение – НПВС, гормональная терапия, препараты местного действия.

Общие сведения

Лимфоцитарная инфильтрация Джесснера-Канофа – доброкачественная псевдолимфома кожи с хроническим волнообразным рецидивирующим течением. Встречается редко. Чаще возникает у мужчин старше 20 лет. Сезонных, расовых различий не имеет, не эндемична. Иногда наблюдается улучшение в летний период. Впервые данная патология была описана в 1953 году, когда М. Джесснер и Н. Каноф рассмотрели ее как самостоятельное заболевание со сквозной инфильтрацией лимфоцитами всех слоёв дермы. Название «псевдолимфома» в 1965 году ввел К. Мач, объединивший инфильтрацию Джесснера-Канофа в одну группу с другими разновидностями лимфоцитарной инфильтрации.

В 1975 году О. Браун отдифференцировал тип заболевания, отнеся инфильтрацию лимфоцитами к В-клеточным псевдолимфомам, однако позже специалисты стали рассматривать патологию как Т-псевдолимфому. Именно Т-лимфоциты обеспечивают доброкачественное течение патологии и возможность спонтанной инволюции первичных элементов. Дальнейшие исследования показали, что в возникновении и течении лимфоцитарной инфильтрации Джесснера существенную роль играет иммунная система организма. Возможно, это связано с тем, что клетки иммунной системы располагаются в пищеварительном тракте, а он поражается в 70% случаев заболевания. Изучение лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа продолжается и в настоящее время. Понимание причин возникновения и развития Т-лимфоидных процессов имеет большое значение в разработке патогенетического лечения псевдолимфом.

Лимфоцитарная инфильтрация Джесснера-Канофа

Причины лимфоцитарной инфильтрации

Наиболее вероятными причинами лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа принято считать гиперинсоляцию, укусы клещей, инфекции, патологию желудочно-кишечного тракта, использование дерматогенной косметики и нерациональный приём лекарственных препаратов, провоцирующих системные иммунные нарушения, визуально представленные инфильтративными изменениями в коже. Механизм лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа заключается в следующем: интактный эпидермис даёт Т-лимфоцитам возможность инфильтрировать глубокие слои дермы, располагаясь в сосочковых выростах и вокруг сосудистых сплетений по всей толще кожи. Триггеры заболевания запускают воспаление, на которое реагируют непосредственно клетки кожи и клетки иммунной системы. В процесс купирования воспаления включаются Т-лимфоциты, обеспечивающие доброкачественный ответ иммунной системы в виде пролиферации эпителиальных клеток дермы.

Одновременно в коже развивается банальное воспаление, проходящее три стадии: альтерации, экссудации и пролиферации с участием гистиоцитов – клеток ретикулярной ткани. Гистиоциты группируются и образуют островки, напоминающие лимфоидные фолликулы. На конечном этапе купирования воспаления два параллельных процесса пролиферации дополняют и усиливают друг друга. Так возникает очаг лимфоцитарной инфильтрации. Поскольку лимфоциты гетерогенны, оценка их гистохимических свойств с помощью иммунологических маркеров и моноклональных антител легла в основу иммунофенотипирования. Этот анализ имеет большое диагностическое значение в современной дерматологии.

Симптомы лимфоцитарной инфильтрации

Первичным элементом кожной сыпи при лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа является крупная плоская розово-синюшная бляшка или папула с чёткими границами и гладкой поверхностью, имеющая тенденцию к периферическому росту. Сливаясь между собой, первичные элементы образуют кольцевидные или дугообразные «острова» с участками шелушения. Разрешение высыпавших элементов начинается с центра, поэтому сливные очаги могут иметь западание в центральной части. Типичной локализацией принято считать лицо, шею, околоушное пространство, затылок, лоб, щёки и скулы. Редко высыпания появляются на коже туловища и конечностях. Обычно первичный элемент одиночный, реже наблюдается тенденция к распространению процесса.

Лимфоцитарная инфильтрация Джесснера-Канофа характеризуется волнообразным рецидивирующим течением. Резистентна к проводимой терапии, способна спонтанно саморазрешаться. Рецидивы обычно возникают в местах прежней локализации, но могут захватывать и новые участки кожного покрова. Несмотря на длительное хроническое течение, внутренние органы в процесс не вовлекаются.

Диагностика лимфоцитарной инфильтрации

Заболевание диагностируется дерматологом на основании анамнеза, клиники, гистологии и люминесцентного микроскопирования (типичное свечение на границе дермоэпидермального соединения не определяется) с обязательной консультацией иммунолога и онколога. Гистологически при лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа выявляется неизменённый поверхностный слой кожи. В толще дермальных слоёв обнаруживается группирование лимфоцитов и клеток соединительной ткани вокруг сосудов.

В сложных случаях проводят иммунотипирование опухоли, гистохимическое и молекулярное тестирование. К. Фан с соавторами рекомендуют основывать диагностику на результатах ДНК-цитофлюориметрии с анализом количества нормальных клеток (при лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа более 97%). Дифференциальную диагностику проводят с саркоидозом, системной красной волчанкой, центробежной эритемой Биетта, кольцевидной гранулёмой, группой лимфоцитарных опухолей, токсикодермией и сифилисом.

Лечение лимфоцитарной инфильтрации

Лечение направлено на купирование острой фазы лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа и увеличение продолжительности светлых промежутков. Терапия патологии неспецифическая. Отмечается хороший терапевтический эффект при назначении антималярийных препаратов (хлорохин, гидроксихлорохин) и нестероидных противовоспалительных средств (диклофенак, индометацин) после предварительного лечения сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта. Если состояние пищеварительной системы позволяет, применяют энтеросорбенты. Местно показаны гормональные кортикостероидные мази и кремы, а также инъекционные блокады очагов высыпаний триамцинолоном и бетаметазоном. При резистентности к проводимой терапии подключают плазмаферез (до 10 сеансов).

Источник