Кровоточащая язва поджелудочной железы

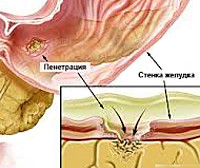

Пенетрация язвы — это осложнение язвенной болезни с вовлечением в деструктивный процесс смежного органа, ткани которого формируют дно дефекта. Проявляется трансформацией характера боли — ее усилением, изменением локализации, потерей связи с приемом пищи, неэффективностью ранее назначенной терапии, стойкой диспепсией, ухудшением общего состояния с развитием субфебрилитета и астении. Диагностируется с помощью копрограммы, ЭГДС, контрастной рентгенографии желудка, дуоденальной кишки и гистологического анализа биоптата. Показано оперативное лечение с проведением клиновидной или дистальной резекции желудка, антрумэктомии, ваготомии.

Общие сведения

Пенетрация язвы — одно из частых последствий язвенной болезни, выявляемое у 30-40% пациентов с осложненным течением заболевания. У мужчин встречается в 13 раз чаще. Более 2/3 заболевших – лица трудоспособного возраста. До 90% пенетрирующих язв локализованы в пилоантральной части желудка и начальных отделах двенадцатиперстной кишки. Пенетрация в поджелудочную железу наблюдается у 67,8% больных, в печень, малый сальник и гепато-дуоденальную связку — у 30,3% (с приблизительно одинаковым распределением между органами). У 1,9% пациентов язва прорастает в кишечник, брыжейку и желчный пузырь. В 25-30% случаев прорастание сочетается с кровотечением, в 30% — со стенозом и перфорацией.

Пенетрация язвы

Причины

Пенетрации гастродуоденальной язвы в другие органы брюшной полости способствует длительное течение язвенной болезни, резистентной к проводимому лечению. Существует ряд анатомо-топографических и клинических предпосылок, при которых повышается вероятность данной патологии. По мнению специалистов в сфере клинической гастроэнтерологии, причинами формированию пенетрирующей язвы могут стать:

- Неподвижное положение смежного органа. При плотном прилегании желудочной или дуоденальной стенки к паренхиматозному или полому органу, межорганной связке создаются условия для образования перитонеальных сращений. Именно поэтому чаще пенетрируют язвы задней стенки желудки и двенадцатиперстной кишки, которая меньше смещается при дыхании и наполнении химусом.

- Неэффективность проводимого лечения. Прогрессирование заболевания с прорастанием в окружающие органы может быть обусловлено неправильным выбором врачебной тактики, нерегулярностью приема назначенных препаратов, отказом от оперативного лечения при медикаментозной резистентности состояния. У больных с хеликобактериозом пенетрации язвы способствует иммунодефицит.

Патогенез

Механизм развития заболевания представлен тремя последовательными стадиями морфологических изменений. На первом этапе пенетрации язвы под действием агрессивных гастроинтестинальных факторов язвенно-деструктивный процесс распространяется не только на слизистую оболочку, но и на мышечный и серозный слои желудочной либо дуоденальной стенки. Далее в проекции язвенного дефекта формируются фиброзные сращения между желудком или двенадцатиперстной кишкой и смежным органом. На стадии завершенной перфорации происходит язвенная деструкция тканей подлежащего органа.

Желудочные язвы чаще прорастают в тело панкреатической железы и малый сальник. Крайне редко язвенный дефект большой кривизны желудка пенетрирует в переднюю стенку живота с формированием инфильтрата, который симулирует рак желудка. Пенетрация дуоденальных язв обычно происходит в печень, желчные протоки, головку поджелудочной железы, поперечную ободочную кишку, ее брыжейку, связки, соединяющие печень с двенадцатиперстной кишкой, желудком. Патогенез расстройств основан на развитии периульцерозного воспаления и переваривании тканей вовлеченного органа.

Симптомы пенетрации язвы

Клиническая картина зависит от давности заболевания и органа, в который произошло прорастание. Основным симптомом пенетрации язвы является изменение характера и суточного ритма боли. Болевой синдром усиливается, перестает быть связанным с режимом питания. Локализация болевых ощущений изменяется в зависимости от вовлеченного в процесс органа. При пенетрации в ткани поджелудочной железы боли опоясывающие, отдают в спину и позвоночник; при поражении сальника наибольшая интенсивность боли отмечается в области правого подреберья.

Характерный признак пенетрации — отсутствие эффекта от спазмолитиков и антацидных препаратов, с помощью которых пациенты пытаются уменьшить боль. Могут возникать неспецифические диспепсические симптомы: тошнота, рвота, нарушения частоты и характера стула. В большинстве случаев наблюдается ухудшение общего состояния: повышение температуры тела до субфебрильных цифр, снижение работоспособности, ухудшение аппетита вплоть до полного отказа от пищи.

Осложнения

Прорастание язвы сопровождается попаданием агрессивного или инфицированного содержимого в вовлеченные органы, что в 50% случаев приводит к их воспалению. При поражении желчного пузыря может возникать острый холецистит, который проявляется многократной рвотой с желчью, интенсивными болями в правом подреберье, желтушным окрашиванием кожи и склер. При пенетрации язвы в паренхиму поджелудочной железы снижается экзокринная функция органа, нарушается переваривание пищи. У пациентов возникает стеаторея, лиенторея, потеря массы тела.

В редких случаях пенетрация осложняется перивисцеритом. У иммунокомпрометированных больных заболевание может приводить к генерализации воспалительного процесса, попаданию в кровоток токсинов и патогенных микроорганизмов из пищеварительной системы, что сопровождается развитием сепсиса. При пенетрации, сочетающейся с прободением, из-за попадания кишечного или желудочного содержимого в свободную брюшную полость возникает разлитой или ограниченный перитонит. Преобладающими формами поражения печени являются инфильтративный гепатит и жировая дистрофия.

Диагностика

Постановка диагноза может быть затруднена, поскольку в период разгара перфорацию и другие осложнения сложно отличить от пенетрации язвы. Заподозрить заболевание можно при обнаружении локальной болезненности и инфильтрата в брюшной полости. Диагностический поиск направлен на комплексное лабораторно-инструментальное обследование пациента. Наибольшей информативностью обладают:

- Микроскопический анализ кала. Копрограмму используют для дифференциальной диагностики с другими патологиями пищеварительной системы. Для исключения кровотечения из язвы назначают реакцию Грегерсена на скрытую кровь. При подозрении на панкреатит дополнительно исследуют испражнения на уровень фекальной эластазы.

- Эндоскопические методы. ЭГДС — информативный метод, который используется для визуализации слизистой оболочки начальных отделов ЖКТ. В случае пенетрации выявляют глубокую нишу округлой формы с четкими контурами, ткань вокруг язвы без признаков инфильтрации. Дополнительно осуществляют эндоскопическую биопсию.

- Рентгенологическое исследование. Выполнение рентгеновских снимков после перорального введения контраста позволяет визуализировать основные признаки пенетрации. Характерно затекание контрастного вещества за пределы органа, появление на рентгенограммах трехслойной тени, деформация контуров желудка и 12-перстной кишки.

- Гистологический анализ. Цитоморфологическое исследование ткани, взятой из патологически измененной стенки желудка, проводится для исключения злокачественных новообразований. При язвенной болезни в биоптатах обнаруживают воспалительную инфильтрацию, при этом клетки нормального строения, без патологических митозов.

В общем анализе крови при пенетрации определяют лейкоцитоз, повышение значения СОЭ. В биохимическом анализе может выявляться гипопротеинемия, гипергаммаглобулинемия, увеличение концентрации острофазовых показателей. Для экспресс-оценки состояния пищеварительного тракта производят УЗИ — неинвазивный метод, который позволяет исключить или подтвердить вовлечение в процесс других органов.

Прорастание язвы, прежде всего, необходимо дифференцировать с острым панкреатитом. Основными диагностическими критериями пенетрации являются длительный язвенный анамнез у пациента, отсутствие ультразвуковых признаков деструкции поджелудочной железы. Также проводят дифференциальную диагностику с раком-язвой желудка – в этом случае правильный диагноз помогают поставить данные гистологического анализа биоптатов. Помимо врача-гастроэнтеролога для обследования больного с пенетрацией привлекают хирурга, онколога.

Лечение пенетрации язвы

Эффективных консервативных методов лечения пенетрирующих желудочных и дуоденальных язв не предложено. Назначение антисекреторных, обволакивающих и антибактериальных препаратов обеспечивает временный эффект, но не останавливает прогрессирование пенетрации. Оперативное лечение, как правило, проводится в плановом порядке. При сочетании пенетрации с другими осложнениями язвенной болезни (кровотечением, прободением) операция выполняется ургентно. Объем хирургического вмешательства зависит от расположения язвы, размеров и других особенностей язвенного дефекта:

- При пенетрации желудочной язвы: обычно производится дистальная резекция желудка с удалением 1/2 или 2/3 и антисептической обработкой или тампонированием поврежденного участка смежного органа сальником. На 1-2 стадиях прорастания при небольшом язвенном дефекте возможна клиновидная резекция.

- При пенетрирующей дуоденальной язве: при ограниченном повреждении рекомендована дуоденопластика и селективная проксимальная ваготомия. Пациентам с прорастанием больших пилородуоденальных язв обычно осуществляется антрумэктомия в сочетании с стволовой ваготомией. Возможно оставление дна язвы в вовлеченном органе.

В послеоперационном периоде больным назначается противовоспалительная терапия, ускоряющая рубцевание дефекта, возникшего в пострадавшем органе. При осложненной пенетрации язвы с наличием внутренних фистул для устранения свищевого хода выполняются сложные одномоментные операции на желудке, дуоденальной кишке, желчевыводящих путях, толстой кишке и других органах.

Прогноз и профилактика

Исход заболевания определяется стадией прорастания и своевременностью начатого лечения. Прогноз относительно благоприятный у пациентов с первой стадией пенетрации, при второй и третьей стадиях могут возникать серьезные осложнения. Для профилактики патологии необходимо осуществлять своевременную и комплексную терапию язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка, проводить диспансерное наблюдение за пациентами, которые перенесли хирургическое лечение язв.

Источник

Нельзя переоценить значение поджелудочной железы в нормальной жизнедеятельности человека. Именно она ответственна за выработку ферментов, помогающих переваривать белки, жиры и углеводы. Помимо участия в процессах пищеварения на нее возложена и еще одна важная функция — производство инсулина, снижающего концентрацию глюкозы в крови. Но и этот орган болезни не обходят стороной. Одну из них называют язвой поджелудочной железы, но симптомы и лечение нужно рассмотреть подробнее. Заболевание не возникает в этом органе, оно «мигрирует» из соседних — из желудка или двенадцатиперстной кишки. Поэтому понятие «язва поджелудочной железы» не имеет права на существование.

Взаимосвязь поджелудочной железы с желудком и двенадцатиперстной кишкой

Эти органы брюшной полости находятся в непосредственной близости, они вплотную примыкают друг к другу. Несмотря на название, поджелудочная находится не «под желудком», а за ним. Но это определение сразу становится корректным, когда человек принимает горизонтальное положение.

Железа имеет 3 отдела — головку, тело, хвост. 12-перстная кишка охватывает первый отдел, а соединяется с ним двумя протоками. Второй отдел тесно соприкасается с желудком — с задней его поверхностью. Такая «опасная» близость к ним является причиной того, что, поразив желудок и двенадцатиперстную кишку, разъев их стенки, язва устремляется в соседние органы. Поэтому ткань поджелудочной железы становится первой мишенью: так происходит почти в 70% случаев.

Механизм развития язвы

Сам процесс получил название «пенетрация». Язва желудка и двенадцатиперстной кишки распространяется на другие органы, где начинают формироваться эрозии.

Причина язвенной болезни – в возникающем дисбалансе агрессивных и защитных факторов. Из первых более опасны соляная кислота, повреждающая ткани, и пепсин, успешно переваривающий их. Вносят свою лепту бактерии, вырабатывающие ферменты, губительные для слизистой оболочки.

Сначала эрозии захватывают стенки желудка или двенадцатиперстной кишки, они постепенно поражают все его слои. При этом происходит частичное их разрушение. Затем соединительные ткани обоих органов сращиваются, появляются спайки в желудке и поджелудочной железе, а эрозия быстро распространяется глубже. Начинается деформация органов.

Если язва сформировалась в двенадцатиперстной кишке, то, проникнув в поджелудочную железу, она приводит к панкреатиту.

Клиническая картина

Узнать, что воспалительный процесс локализуется в поджелудочной железе, весьма непросто. Симптоматика язвы, коварно проникшей в железу, почти аналогична приступам острого панкреатита:

- Появляются сильные боли в животе, «под ложечкой», они отдают в левое или правое подреберье, спину. Могут принимать опоясывающий характер.

- Изменяется их интенсивность и периодичность: если раньше болезненные ощущения зависели от приема пищи или времени суток, то при пенетрирующей язве они постоянные — тупые или режущие.

- Наблюдается напряженность брюшных мышц, боль при постукивании и пальпации.

- Отмечается беспричинное повышение температуры.

- Иногда появляется металлический привкус, рвота, нарушение стула — запор или диарея.

- При воспалении в железе понижается или повышается АД.

- Резкая потеря веса является общим признаком всех пенетрирующих язв.

Признаки поражения зависят от его локализации в поджелудочной. Когда затронута головка, то болит правое подреберье. Если поражено тело железы, то беспокоит подложечная область. Воспаление в хвосте сигнализирует болезненными ощущениями в левом подреберье. В случае поражения всего органа возникает опоясывающая боль, которая может отдавать (иррадиировать) в лопаточную область, за грудину или в спину.

Диагностика

Псевдоболезнь «язва поджелудочной железы» имеет симптомы, которые похожи на некоторые подобные заболевания. Поэтому она нуждается в комплексной диагностике. Такие мероприятия состоят из следующих этапов: выслушиваются жалобы пациента, затем врачом составляется анамнез, по его результатам назначаются клинические анализы крови. Когда поражение есть, должно наблюдаться увеличение СОЭ, а также нейтрофильный лейкоцитоз (реакция белых кровяных телец на присутствие воспаления).

Потом приходит черед других диагностических процедур:

- Проводится фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). Она играет решающую роль. В пищевод вводят специальную трубку, позволяющую осмотреть его, желудок и двенадцатиперстную кишку. Такое исследование обнаруживает не только поражение поджелудочной железы, но и неполадки в работе всего желудочно-кишечного тракта. Если обнаружена пенетрирующая язва, то видны края, образующие вал вокруг глубокого кратера. Они могут быть круглыми или многоугольными.

- Рентгеноскопия — второй способ, успешно помогающий в постановке корректного диагноза. Он позволяет быстро оценить положение: если контраст мгновенно попадает в толстую кишку, то сомнений не остается.

- Лапароскопия подтвердит наличие болезни, потому что метод увеличения пораженной области в 40 раз легко позволяет увидеть спаянность.

- Не исключается КТ. С ее помощью получают послойное изображение органов брюшной полости.

- УЗИ способно оценить изменения в акустической картине воспаленного участка.

Эти исследования не только достаточно успешно диагностируют язву, проникшую в железу, но и подтверждают или опровергают другие серьезные заболевания — острый панкреатит, рак желудка, злокачественные новообразования.

Лечение

Если пенетрирующая язва находится на ранней стадии (первой), больного помещают в стационар, назначают консервативное лечение. Это возможно, когда соединительная ткань еще не заменила собой здоровые клетки и нет деформации пораженных органов. Медикаментозное лечение поможет при отсутствии других осложнений — кровотечения, перфорации (прободения) язвы или стеноза.

Своевременное обращение к специалисту дает почти стопроцентные шансы на выздоровление!

Если консервативная терапия длительное время не приносит плодов или патология достигла более поздней стадии, единственным выходом становятся хирургические операции — стволовая ваготомия или экономная резекция. Если спайка (фистула) еще отсутствует, а воспаление ограничено небольшим участком, выполняется ваготомия: пересекают блуждающий нерв или его ветви. Благодаря этому уменьшается производство соляной кислоты.

В большинстве случаев этот метод оказывается паллиативом, полумерой, так как воспалительный процесс остановлен, но проблема с пораженными участками остается. Возникает необходимость во второй операции, тогда места соединения органов разрезаются, язва удаляется, а культи сшиваются. Последний ее этап — дренирование послеоперационных зон для выведения гноя и иных патологических жидкостей.

Исход их благоприятен в 99% случаев, но лечение на этом не заканчивается. Еще длительное время пациенту необходимо принимать препараты, способные восстановить функции пораженных органов. Игнорирование послеоперационного лечения приведет к серьезным последствиям — кровотечению и шоку. Поэтому при малейшем подозрении на эту опасную ситуацию надо незамедлительно обращаться к врачу. Шутки с поджелудочной железой могут обойтись очень дорого.

Источник

Панкреатитом наш организм платит нам за вредные привычки и неправильный образ жизни. Под действием алкоголя, табачного дыма, лекарств, нерациональной диеты болезнь может развиться у любого. О ее существовании нужно помнить, ее нужно уметь опознать, а лучше – предупредить.

Что такое панкреатит

Панкреатитами называют воспалительные заболевания поджелудочной железы. Различают острый и хронический панкреатит. Острое воспаление развивается внезапно и при адекватном лечении исчезает. Хронический панкреатит – это длительно текущее воспаление поджелудочной железы, которое может периодически обостряться. Обе формы заболевания способны привести к тяжелым осложнениям.

Статистика

Это довольно распространенная проблема. Согласно отечественным клиническим рекомендациям, в России хронической формой заболевания страдают 27-50 человек из 100 000, а острой – 32-389 человек на 1 миллион.

Острым и хроническим панкреатитом могут болеть люди любого возраста и пола, но обе формы чаще регистрируются у мужчин. Большинство пациентов на момент постановки диагноза имеют возраст 30-40 лет. Считается, что предрасположенность к заболеванию передается по наследству.

Что происходит в поджелудочной железе

Поджелудочная железа состоит из двух абсолютно разных по строению и функциям частей: экзокринной, клетки которой вырабатывают пищеварительные ферменты и эндокринной, клетки которой вырабатывают гормоны (инсулин, глюкагон и другие). В здоровом органе пищеварительные ферменты по выводящему протоку поступают в двенадцатиперстную кишку и там становятся активными. Но при воспалении поджелудочной железы они активируются в самом органе и повреждают его.

- Болезни поджелудочной железы

Медицинские услуги

- Консультация гастроэнтеролога

- Лечение панкреатита

Диагностические исследования

- УЗИ органов брюшной полости

- Магнитно-резонансная холецисто-холангио-панкреатография (МРХПГ)

Симптомы панкреатита

Клиника панкреатита имеет характерные особенности, позволяющие предположить заболевание даже без специальных методов диагностики.

Симптомы острого панкреатита

Острый панкреатит возникает внезапно, чаще после приема алкоголя или приступа печеночной колики. Желчные камни могут закупоривать проток поджелудочной железы, нарушать отток ее секрета, что приводит к сильному воспалению. Состояние сопровождается выраженной интоксикацией и следующими симптомами:

- Тошнота, рвота «фонтаном». Рвота повторная, мучительная, не приносит облегчения.

- Боль в верхней части живота, которая может быть очень интенсивной. Она имеет опоясывающий характер, отдает в спину или грудную клетку, усиливается в положении лежа. Прием пищи, особенно жирной, усиливает болевые ощущения.

- Напряжение мышц живота.

- Повышение температуры тела. Обычно это происходит при развитии осложнений.

- Учащенное сердцебиение, снижение артериального давления.

Подозрение на острый панкреатит у взрослых требует обязательной госпитализации для подтверждения диагноза и своевременного лечения.

Симптомы хронического панкреатита

При хроническом панкреатите симптомы гораздо менее выражены, чем при остром. Поэтому люди далеко не сразу обращаются к врачу с жалобами. В среднем от момента появления первых симптомов до поставленного диагноза проходит 81 (!) месяц.

- Панкреатит: причины и проявления

Симптомы, которые должны насторожить:

- Снижение массы тела.

- Боль в верхней части живота, которая может беспокоить как постоянно, так и приступами. Усиливается после приема жирной или острой пищи.

- Жидкий, маслянистый стул со зловонным запахом.

- Нарушения пищеварения в виде вздутия живота, метеоризма, урчания в животе.

Обострение хронического панкреатита также может сопровождаться тошнотой, рвотой, усилением болей в животе с иррадиацией в спину. Боли при хроническом панкреатите могут наблюдаться после приема пищи или не зависеть от этого фактора. Как правило, неприятные ощущения длятся несколько часов.

Диарея при панкреатите часто является единственными симптомом. Из-за нарушения переваривания жиров каловые массы могут иметь характерный жирный блеск. Причины этого явления в недостаточности функции поджелудочной железы, которая вырабатывает недостаточно ферментов.

Нарушение пищеварения приводит к дефициту питательных веществ и микроэлементов, в результате чего человек может сильно потерять в весе.

Осложнения панкреатита

Осложнения острого панкреатита:

- сахарный диабет;

- воспаление брюшной полости или перитонит;

- псевдокисты и кисты поджелудочной железы;

- почечная недостаточность;

- гипоксия, дыхательная недостаточность.

Осложнения хронического панкреатита:

- истощение, похудание, дефицит массы тела;

- сахарный диабет;

- хронический болевой синдром;

- нарушение оттока желчи и сока поджелудочной железы;

- дефицит витаминов и минералов;

- функциональная недостаточность поджелудочной железы;

- скопление жидкости в брюшной полости;

- рак поджелудочной железы.

Перечисленные последствия панкреатита могут представлять опасность для здоровья и жизни. Смерть от панкреатита, особенно острого, не редкость в медицинской практике. Осложнения острой формы заболевания делают патологию одной из самых летальных среди заболеваний пищеварительной системы.

Причины панкреатита

Причина около 70% случаев острого панкреатита – желчнокаменная болезнь. Также он нередко встречается у людей, злоупотребляющих алкоголем. Острое воспаление поджелудочной может развиться после оперативных вмешательств в брюшной полости и травм живота, при приеме некоторых лекарств. Редко – как результат инфекционных болезней, врожденных аномалий, повышенного содержания кальция в крови любого происхождения.

Алкоголь является причиной 55% случаев острого панкреатита и 60-70% хронического панкреатита.

Питание – важный фактор развития панкреатита. Диета с преобладанием жирной и жареной мясной пищи негативно сказывается на здоровье поджелудочной железы.

Выделяют следующие виды хронического панкреатита в зависимости от этиологии по классификации TIGAR-O:

- токсический (в результате воздействия алкоголя, табакокурения, гиперкальциемии, лекарств и различных токсинов);

- идиопатический (без очевидной причины, на него приходится 20-30% случаев);

- наследственный;

- аутоиммунный;

- обструктивный (в связи с нарушением оттока секрета).

Диагностика панкреатита

Диагностика острого панкреатита.

Диагностикой и лечением острого панкреатита должен заниматься хирург. На основании характерных жалоб, лабораторных и инструментальных исследований он дифференцирует острый панкреатит от других заболеваний, дающих острую боль в животе.

- Панкреатит: диагностика и лечение

Лабораторная диагностика

- развернутый клинический анализ крови;

- биохимический анализ крови;

- бактериологическое исследование экссудата брюшной полости (делается при операции).

Инструментальная диагностика

- ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости;

- другие методы визуализации (магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, обзорная рентгенография) по показаниям.

Диагностика хронического панкреатита.

Хронический панкреатит выявить сложнее, чем острый. Врач расспрашивает пациента о типе и динамике боли в животе, узнает о вредных привычках, характере питания и стула. Специалист придает значение потере массы тела и другим признакам того, что организм не получает достаточного количества питательных веществ.

Безболевой панкреатит встречается в 10-20% случаев (Warshaw AL et al., 1998)

Лабораторная диагностика:

- Непрямые функциональные пробы поджелудочной железы.

- Определение содержания жира в кале.

- Определение активности эластазы-1 в кале.

- Дыхательный тест с употреблением смеси, меченной изотопами.

- Определение гликозилированного гемоглобина в крови для скрининга нарушения эндокринной функции железы.

- Анализ крови. При панкреатите может обнаруживаться увеличение уровня ферментов поджелудочной железы в крови. Воспалительные изменения и их выраженность соответствуют тяжести заболевания. Используется определение амилазы и, реже, липазы. Определяют концентрацию электролитов крови.

Инструментальная диагностика:

- ультразвуковое исследование (УЗИ);

- мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ);

- эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭУЗИ);

- магнитно-резонансная панкреатикохолангиография (МРПХГ);

- ретроградная эндоскопическая холангиопанкреатография (ЭРХПГ).

Для диагностики хронического панкреатита разработаны функциональные тесты, которые с одной стороны являются очень чувствительными, но с другой – дорогие и достаточно инвазивные, то есть предполагают значительное вмешательство в деятельность организма. Поэтому их применяют в случаях, когда других данных недостаточно. К этой группе относится два метода:

- Сбор и анализ сока поджелудочного железы в специальную канюлю, которую вводят в проток во время ЭРХПГ.

- Сбор и анализ содержимого двенадцатиперстной кишки. Для этого пациенту вводят специальный зонд, способный разделять желудочное и кишечное содержимое. На протяжении около 2-х часов врач с определенной периодичности отсасывает содержимое кишечника и формируют пробу. Для того стимулировать выработку сока поджелудочной пациенту вводят гормональные препараты или проводят исследование после стандартного завтрака (тест Лунда).

Лечение панкреатита

Что делать, если вам поставили диагноз «панкреатит»? Лечение этого заболевания проводится комплексно. Большое значение имеет соблюдение диеты, отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни. Диета при панкреатите является отдельным и важным методом лечения. Так как алкоголизм является одной из самых частых причин панкреатита, пациент может пройти курс лечения зависимости от спиртного.

Лечение острого панкреатита

Как лечить острый панкреатит? Острое воспаление поджелудочной железы может потребовать многоэтапного лечения с применением хирургических и консервативных методов. На начальных стадиях пациенту назначается полный голод для исключения нагрузки на больной орган. Для поддержания энергетического баланса питательные вещества вводят через зонд.

Важно установить причины, вызвавшие острый панкреатит.

Хирургическое лечение. Лечение осложненных форм заболевания может потребовать экстренного вмешательства на органах брюшной полости. Травмы поджелудочной железы и осложнения острого панкреатита могут потребовать удаления органа. При наличии причин, затрудняющих отток секрета поджелудочной железы, проводятся эндоскопические операции: удаляют камни из выводящих протоков поджелудочной железы, устанавливают расширяющие просвет протока конструкции, проводят растяжение стенок специальными баллонами.

Выраженная боль снимается с помощью анальгетиков, иногда могут потребоваться опиоидные препараты из-за высокой интенсивности боли.

Также, согласно российским рекомендациям, применяются следующие препараты и методы лечения:

- холод на живот;

- откачивание желудочного содержимого;

- интенсивная дезинтоксикационная терапия;

- антациды в виде растворов (Н-2 блокаторы или ингибиторы протонной помпы);

- противовоспалительные лекарства;

- спазмолитики;

- антибактериальные средства (при присоединении инфекции).

Лечение хронического панкреатита направлено на:

- избавление от привычек, которые могут провоцировать заболевание (алкоголизм, нездоровое питание);

- обеспечений условий для восстановления поджелудочной (диета);

- контролирование боли;

- восстановление полноценного переваривания пищи (прием ферментативных препаратов);

- восстановление гормонального баланса (прием гормональных препаратов).

Лечение хронического панкреатита начинают с назначения ферментных препаратов при каждом приеме пищи. Результатом терапии становится нормализация пищеварения, снижение воспалительных явлений в поджелудочной железе, улучшение самочувствия пациента. Если заболевание находится в фазе обострения, может потребоваться госпитализация. Проводится дезинтоксикационная, противовоспалительная терапия. Лечение хронического панкреатита немыслимо без строгой диеты. Без этой меры все попытки вылечить пациента сводятся к нулю. Запрещается употребление алкоголя, исключается жирное, соленое, пряное и острое, рекомендован отказ от курения.

Хирургическое вмешательство при хроническом панкреатите необходимо очень редко. Его проводят только если операция – единственный действенный способ лечения. Необходимость может возникнуть при:

- выявлении псевдоцист поджелудочной железы;

- абсцессе (полость, заполненная гнойным содержимым);

- фистуле;

- асците (накоплении жидкости в брюшной полости);

- сужении или закупорке выводящего протока.

Отказ от алкоголя и курения облегчает симптомы болезни вплоть до полного исчезновения боли.

Лекарства, облегчающие боль при панкреатите:

- нестероидные противовоспалительные средства (парацетамол);

- антидепрессанты;

- прегабалин (препарат для лечения нейропатической боли);

- ферменты;

- антиоксиданты.

Диета при панкреатите

Диета при панкреатите является серьезным методом улучшить самочувствие пациента. Правильное лечебное питание позволяет лучше контролировать заболевание, замедлить его прогрессирование, снизить потребность в лекарственной терапии. Питание при панкреатите должно быть сбалансированное, богатое витаминами и минералами, с низким содержанием жира (не более 10 граммов на основной прием пищи). Пищу нужно принимать небольшими порциями, но часто.

Острый панкреатит требует небольшого периода абсолютной диеты. Любая пища может спровоцировать осложнения. В тяжелых случаях пациент нуждается в специальном зонде, который имеет вид длинной тонкой трубки и устанавливается в двенадцатиперстную кишку через нос и пищевод. Голодание под контролем врача может быть полезно и при обострении хронического панкреатита.

Что можно есть при панкреатите:

- диетические сорта мяса (куриные грудки, рыба, телятина, крольчатина), не содержащие много жира;

- фрукты;

- овощи;

- соки;

- жидкость, за исключением кофеин-содержащих напитков.

Способы приготовления пищи — варка в кипящей воде и на пару.

Профилактика панкреатита

Можно ли предупредить панкреатит? Причины возникновения, известные нам, позволяют проводить эффективную профилактику заболевания.

Профилактика панкреатита включает в себя отказ от вредных привычек. Алкоголь, курение, неправильное питание, ожирение рано или поздно могут вызвать заболевание. Кроме того, таким способом можно предупредить и желчнокаменную болезнь, которая является самой частой причиной острого панкреатита. Алкогольный панкреатит можно предотвратить, если отказаться от зависимости и обратится за помощью. Почти ¾ больных злоупотребляют спиртными напитками.

Здоровое и сбалансированное питание является хорошим методом профилактики панкреатита. Любители жирного и жареного страдают этой патологией намного чаще.

Так как желчнокаменная болезнь является самой частой причиной острого панкреатита, предупредить заболевание можно, удалив желчный пузырь. В противном случае риск панкреатита будет только увеличиваться со временем.

Источник