Классификация ферментов поджелудочной железы

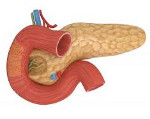

Пищеварительный процесс и усваивание питательных веществ из еды происходит благодаря продуцируемому поджелудочной железой панкреатическому соку, поступающему в кишечник. В панкреатическом секрете содержатся ферменты, которым принадлежит ведущая роль в переваривании пищи.

Механизм выработки, виды и функции

Поджелудочная железа является органом смешанной секреции, поскольку вырабатывает не только пищеварительные ферменты, но и гормоны – инсулин, глюкагон и липокаин. Инсулин и глюкагон регулируют углеводный обмен, а гормоноподобное вещество липокаин отвечает за биохимические процессы в печени. Гормоны также присутствуют в панкреатическом соке и поддерживают нормальное пищеварение в тонком кишечнике.

При поступлении пищевого кома в 12-перстную кишку поджелудочной железе передается импульс, на который она отвечает выбросом необходимого объема панкреатического секрета. В нем содержатся ферменты поджелудочной железы в неактивной форме – проферменты.

Проток, по которому панкреатический сок продвигается в 12-перстную кишку, носит название Вирсунгиева протока и располагается по всей длине железы. Он заканчивается в задней части ПЖ сфинктером Одди. У большинства людей Вирсунгиев проток соединяется с холедохом, общим желчным протоком, и выходит в 12-перстную кишку.

Желчный пузырь реагирует на поступившую пищу выбросом желчи, которая смешивается в общем протоке с поджелудочным соком. После этого начинается активация ферментов для переработки жиров, белков и углеводов. Под воздействием ферментативных веществ сложные углеводы расщепляются до глюкозы, белки – до аминокислот, жиры – до жирных кислот и глицерина.

Ферменты поджелудочной железы выполняют наибольший объем работ по перевариванию пищи. Обработанная ферментами пища поступает в тонкий кишечник, где происходит всасывание питательных веществ через кишечные стенки в кровь, доставляющую их к органам и тканям организма.

Поскольку вырабатываемые поджелудочной железой ферменты работают там, где пищеварительный процесс наиболее интенсивен, любые нарушения в органе сказываются на самочувствии человека. Возникают проблемы с кишечником (расстройство стула), наблюдаются диспептические проявления – метеоризм, вздутие живота и тошнота. Вследствие нехватки панкреатических ферментов ряд продуктов не усваивается, и развивается панкреатит.

Протеаза

Существует 3 основных вида ферментов – амилаза, липаза и протеаза. Амилазы расщепляют крахмал и углеводы, задачей липазы является гидролиз жиров, а протеаза отвечает за расщепление белка.

В группу протеаз входят экзопептидазы, расщепляющие в белках и пептидах внешние пептидные связи, и эндопептидазы, отвечающие за гидролиз внутренних белково-пептидных связей. К экзопептидазам относится карбоксипептидаза А и В – протеолитические ферменты, разрывающие пептидные связи и входящие в состав панкреатического секрета.

Эндопептидазы – это пепсин, гастриксин и химозин, которые выделяет слизистая желудка, и проферменты ПЖ трипсин, химотрипсин и эластаза. Желудочные ферменты активно расщепляют молекулы белков, катализируя соляную кислоту до 95%.

Далее в работу включаются поджелудочные ферменты, дорасщепляя белки в кишечнике. Сначала трипсин, химотрипсин и эластаза расщепляют крупные белковые молекулы до более мелких – пептидов. Затем под действием карбоксипептидазы происходит гидролиз пептидов до аминокислот, которые всасываются кишечной стенкой.

Панкреатический сок содержит 6 типов протеаз, которые отличаются строением активного центра:

- сериновый;

- треониновый;

- цистеиновый;

- аспартильный;

- металлопротеазный;

- глютаминовый.

Нужно отметить, что протеазы входят в состав большинства препаратов с ферментами, применяемыми для восстановления функции поджелудочной железы и устранения негативных симптомов.

Амилаза

Амилолитические ферменты ПЖ расщепляют крахмалсодержащие продукты до простых сахаров, называемых олигосахаридами. Именно благодаря амилазе появляется характерное сладковатое послевкусие после употребления крахмалистых продуктов – например, риса или картошки. Данный фермент присутствует и в слюне, под действием которой стартует пищеварительный процесс.

В ротовой полости крахмал расщепляется до декстрина, в результате обработки полисахаридов желудочным соком образуется декстрин и мальтоза. Завершающим этапом является расщепление углеводов в 12-перстной кишке на глюкозу и фруктозу под действием Y-амилазы.

К амилолитическим ферментам относится и лактаза, расщепляющая лактозу (молочный сахар), содержащийся в молочных продуктах.

Ферментная недостаточность амилазы может свидетельствовать о развитии ряда патологий: панкреатита, эпидемического паротита (свинки), сахарного диабета и опухолей поджелудочной железы.

Липаза

Липолитические ферменты выполняют функцию катализатора гидролиза липидов и расщепляют поступивший в организм жир. Липаза активизируется в кишечнике и разлагает жирные продукты на глицерин и высшие жирные кислоты. Данный фермент подразделяется на гидрофильную и гидрофобную части, работающие исключительно на водно-жировой поверхности. Поэтому обязательным условием для переваривания жиров является их раздробление на мелкие фрагменты желчью – таким образом площадь соприкосновения с липазой увеличивается.

Повышенный уровень липазы в анализе крови наблюдается при различных патологиях ЖКТ и почек, болезнях обмена веществ (сахарный диабет, подагра, ожирение), перитоните, свинке. В ряде случаев показатель липазы повышается в результате длительного лечения барбитуратами, наркотическими анальгетиками, Гепарином и Индометацином.

Если липазы в организме не хватает, то причиной может быть снижение функции поджелудочной железы, кистозный фиброз (муковисцидоз), развитие злокачественного новообразования в любом органе, кроме ПЖ. Иногда низкий уровень липазы обусловлен несбалансированным питанием с преобладанием жирных продуктов.

Диагностика и симптомы снижения экзокринной функции

Чтобы определить, какие ферменты не вырабатывает поджелудочная железа в достаточном объеме, проводятся лабораторные тесты. По результатам анализов крови, мочи и кала, инструментальных исследований, а также с учетом имеющихся симптомов могут назначаться ферментные препараты.

Нормы содержания ферментов таковы:

- кровь: амилаза – 29-99, липаза – 22-66, трипсин – 19.7 – 30.3 мг/л;

- сыворотка крови: эластаза – 01 – 4 нг/мл;

- моча: амилаза (диастаза) – max 100 ед/л;

- копрограмма: эластаза – от 200 мкг/г.

Панкреатические ферменты вырабатываются в ацинарных клетках поджелудочной железы, затем через мельчайшие канальца они попадают в более крупные протоки, образующие основной проток – Вирсунгов

Дефицит ферментов ПЖ приводит к серьезным нарушениям пищеварительной функции и работы организма в целом. В случае избыточной выработки энзимов диагностируется острое воспаление поджелудочной железы – панкреатит. Снижение синтеза ферментов означает переход заболевания в хроническую форму.

К воспалительно-деструктивным изменениям в ПЖ и замещению железистой ткани фиброзной могут приводить следующие причины:

- переедание и злоупотребление жирной едой, алкогольными напитками;

- наличие новообразований – кист, опухолей (как доброкачественных, так и злокачественных), фиброза;

- патологии двенадцатиперстной кишки и желчевыводящих путей;

- хирургические операции на поджелудочной железе.

При дефиците ферментов возникает ряд характерных признаков:

- полифекалия (большие объемы выделяемого кала);

- кашеобразный, жидкий стул сероватого цвета с блестящей, маслянистой поверхностью и неприятным запахом;

- наличие в кале непереваренных фрагментов пищи;

- ощущение переполненности желудка и тошноты, изжога;

- неприятный привкус во рту;

- снижение аппетита;

- метеоризм, бурление в животе;

- похудение, анемия, слабость, бессонница и головная боль;

- боль в животе после еды;

- непереносимость жирных и острых продуктов.

Поскольку в первую очередь снижается синтез липазы, одним из первых появляется расстройство стула – он становится вязким или полужидким. Стоит отметить, что симптомы практически одинаковы как при избытке ферментов, так и при недостатке. Однако в случае чрезмерной выработки энзимов может повышаться температура тела, а болевой синдром приобретает резкий, выраженный характер.

Нарушение внешнесекреторной функции ПЖ требует обязательного лечения, поскольку может приводить к развитию таких грозных заболеваний, как панкреонекроз, язва желудка, гепатит и цирроз

Ферментсодержащие лекарства

Ферменты для поджелудочной железы назначаются по результатам обследования и на основании имеющихся симптомов. Схема приема и дозировки зависят от возраста и веса больного, а также от формы заболевания. В заместительной ферментной терапии используются препараты, в состав которых входят липаза, амилаза и трипсин. Это, в первую очередь, Панкреатин и его производные – Креон, Мезим Форте, Пангрол, Панцитрат и пр.

Наиболее часто врачи рекомендуют принимать Креон, поскольку он лучше усваивается и имеет значительные преимущества. Креон выпускается не в таблетках, а в капсулах с двойной защитой. Каждая капсула содержит множество мини-микросфер, которые не разрушаются под агрессивным воздействием соляной кислоты желудка и доходят к месту назначения – в кишечник. Кроме этого, в состав Креона входит диметикон, уменьшающий газообразование.

Ряд препаратов имеет комбинированный состав, дополненный компонентами желчи. Их назначают при сопутствующих нарушениях работы печени и желчного пузыря. К комбинированным лекарствам относится Фестал, Дигестал, Котазим Форте, Энзистал.

Юниэнзим на основе растительного фермента папаина способствует полноценному перевариванию белков, жиров и углеводов, обладает адсорбирующим, послабляющим и подавляющим газообразование действием

При остром панкреатите сначала применяются ингибиторы ферментов, подавляющие активность поджелудочной железы – Соматостатин, Контрикал, Ингитрил, Глюкагон, Гордокс и др. После купирования острых симптомов переходят на прием ферментсодержащих лекарств.

В случае погрешностей в питании или при слабовыраженных симптомах панкреатита могут использоваться растительные ферменты – например, Ораза, Пепфиз, Юниэнзим, Вобэнзим, Солизим, Абомин.

При лактазной недостаточности назначаются препараты, которые расщепляют лактозу до простых сахаров, – Лактаза, Тилактаза, Лактраза.

Польза диеты

Чтобы получить максимальный эффект от лечения ферментными средствами, необходим правильный режим питания. В его основе лежат принципы диеты №5, значительно ускоряющие выздоровление:

- дробность – количество приемов пищи в день не менее 5-ти;

- вес одной порции не должен превышать 200 гр.;

- все блюда готовятся на пару, в духовке или варятся;

- температура еды – примерно 35-40°;

- жирное, жареное, алкоголь – под запретом.

Рекомендованы к употреблению паровые мясо и рыба нежирных сортов, куриные яйца, гречка, овсянка, яблоки, бананы и творог.

Для восстановления функции поджелудочной железы посредством ферментных препаратов необходимо пройти обследование. На основании результатов для каждого пациента подбирается индивидуальная лечебная схема и дозировка лекарств.

Аделина Павлова

Медсестра общего профиля. Более 40 лет рабочего стажа. Копирайтер на пенсии. Подробнее об авторе

Последнее обновление: 3 сентября, 2020

Источник

Ферментная недостаточность поджелудочной железы – это ограниченная секреция либо низкая активность панкреатических ферментов, приводящая к нарушению расщепления и всасывания питательных веществ в кишечнике. Проявляется прогрессивным похудением, метеоризмом, анемией, стеатореей, полифекалией, диареей и полигиповитаминозом. Диагностика основана на лабораторных методах исследования внешней секреции поджелудочной железы, проведении копрограммы, определении уровня ферментов в кале. Лечение включает терапию основного заболевания, нормализацию поступления нутриентов в организм, заместительное введение ферментов поджелудочной железы, симптоматическое лечение.

Общие сведения

Ферментная недостаточность поджелудочной железы – одна из разновидностей пищевой интолерантности, которая развивается на фоне угнетения внешнесекреторной панкреатической деятельности. Оценить частоту экзокринной недостаточности ПЖ в популяции не представляется возможным, так как исследования, посвященные этому состоянию, практически не проводятся, а частота выявления ферментной недостаточности гораздо выше, чем, например, хронических панкреатитов.

Тем не менее, недостаточность выработки панкреатических ферментов является серьезным состоянием, способным привести к выраженному истощению и даже смерти пациента при отсутствии адекватного лечения. Практические изыскания в области гастроэнтерологии направлены на разработку современных ферментных препаратов, способных полностью заместить экзокринную функцию поджелудочной железы и обеспечить нормальное течение процессов пищеварения.

Ферментная недостаточность поджелудочной железы

Причины

Первичная панкреатическая недостаточность связана с поражением поджелудочной железы и угнетением ее экзокринной функции. К причинам формирования первичной панкреатической недостаточности относят:

- врожденную недостаточность ферментов;

- агенезию либо гипоплазию железы;

- все виды хронического панкреатита;

- рак поджелудочной железы;

- муковисцидоз;

- жировое перерождение панкреас на фоне ожирения;

- операции на поджелудочной железе;

- синдром Швахмана;

- синдром Йохансона-Близзарда.

При вторичной форме патологии ферменты вырабатываются в достаточном количестве, однако в тонком кишечнике инактивируются либо их активация не происходит. Вторичная ферментная недостаточность поджелудочной железы развивается при:

- поражении слизистой оболочки тонкого кишечника;

- гастриноме;

- операциях на желудке и кишечнике;

- угнетении секреции энтерокиназы;

- белково-энергетической недостаточности;

- патологии гепатобилиарной системы.

Патогенез

Патогенетические механизмы формирования внешнесекреторной панкреатической недостаточности включают: атрофию и фиброз поджелудочной железы (как следствие обструктивного, алкогольного, калькулезного или некалькулезного панкреатита, атеросклероза, возрастных изменений, систематического неправильного питания, сахарного диабета, оперативных вмешательств на панкреас, гемосидероза); панкреатический цирроз (является исходом некоторых форм хронического панкреатита – сифилитического, алкогольного, фиброзно-калькулезного); панкреонекроз (гибель части либо всех клеток поджелудочной железы); формирование камней в панкреатических протоках.

Классификация

Недостаточность экзокринной функции поджелудочной железы может быть:

- врожденной (генетический дефект, нарушающий либо блокирующий секрецию ферментов) и приобретенной;

- первичной и вторичной;

- относительной и абсолютной.

Абсолютная ферментная недостаточность поджелудочной железы обусловлена угнетением секреции ферментов и бикарбонатов на фоне уменьшения объема паренхимы органа. Относительная недостаточность связана со снижением поступления панкреатического сока в кишечник из-за обтурации просвета протоков поджелудочной железы камнем, опухолью, рубцами.

Симптомы ферментной недостаточности

В клинической картине ферментной недостаточности поджелудочной железы наибольшее значение имеет синдром мальдигестии (угнетение пищеварения в просвете кишечника). Непереваренные жиры, попадая в просвет толстого кишечника, стимулируют секрецию колоноцитов – формируется полифекалия и диарея (стул жидкий, увеличен в объеме), кал имеет зловонный запах, цвет серый, поверхность маслянистая, блестящая. В стуле могут быть видны непереваренные комочки пищи.

Мальдигестия протеинов приводит к развитию белково-энергетической недостаточности, проявляющейся прогрессирующим похудением, дегидратацией, дефицитом витаминов и микроэлементов, анемией. На продолжающуюся потерю веса большое влияние оказывает соблюдение диеты с ограничением жиров и углеводов, а также боязнь приема пищи, формирующаяся у многих пациентов с хроническим панкреатитом.

Нарушения моторики желудка (тошнота, рвота, изжога, чувство переполнения желудка) могут быть связаны как с обострением панкреатита, так и с опосредованным влиянием экзокринной панкреатической недостаточности за счет нарушения гастро-интестинальной регуляции, развития дуодено-гастрального рефлюкса и др.

Диагностика

Основное значение для выявления ферментной недостаточности поджелудочной железы имеют специальные тесты (зондовые и беззондовые), часто комбинирующиеся с ультразвуковыми, рентгенологическими и эндоскопическими методами. Зондовые методики являются более дорогостоящими и причиняют пациентам дискомфорт, однако и результаты их более точные. Беззондовые тесты дешевле, спокойнее переносятся больными, но они дают возможность определить панкреатическую недостаточность только при значительном снижении или полном отсутствии ферментов:

- Прямой зондовый секретиново-холецистокининовый тест. Основан на стимуляции секреции ПЖ введением секретина и холецистокинина с последующим забором нескольких проб дуоденального содержимого с интервалом 10 минут. В полученных образцах исследуется активность и скорость панкреатической секреции, уровень бикарбонатов, цинка, лактоферрина. В норме прирост объема секрета после теста составляет 100%, прирост уровня бикарбонатов – не менее 15%. О ферментной недостаточности ПЖ говорит прирост объема секрета менее 40%, отсутствие прироста уровня бикарбонатов. Ложноположительные результаты возможны при сахарном диабете, целиакии, гепатите, после резекции части желудка.

- Непрямой зондовый тест Лунда. Схож с предыдущим методом, но стимуляция панкреатической секреции производится путем введения в зонд пробной пищи. Данное исследование провести проще (не требует инъекции дорогостоящих препаратов), однако результаты его в значительной мере зависят от состава пробной пищи. Ложноположительный результат возможен при наличии у пациента сахарного диабета, целиакии, гастростомы.

- Беззондовые методы. В основе беззондовых методов лежит введение в организм определенных веществ, способных взаимодействовать с ферментами в моче и сыворотке крови. Исследование продуктов метаболизма данного взаимодействия дает возможность оценить внешнесекреторную функцию поджелудочной железы. К беззондовым тестам относят бентирамидный, панкреато-лауриловый, йодолиполовый, триолеиновый и другие методы.

Кроме того, определить уровень панкреатической секреции можно и косвенными методами: по степени поглощения плазменных аминокислот поджелудочной железой, путем качественного анализа копрограммы (будет повышено содержание нейтральных жиров и мыла на фоне нормального уровня жирных кислот), количественного определения в кале жира, фекального химотрипсина и трипсина, эластазы-1.

Инструментальные методы диагностики (рентгенография органов брюшной полости, МРТ, КТ, УЗИ поджелудочной железы и гепатобилиарной системы, ЭРХПГ) используются для выявления основного и сопутствующих заболеваний.

Лечение ферментной недостаточности поджелудочной железы

Лечение экзокринной панкреатической недостаточности должно быть комплексным, включать коррекцию нутритивного статуса, этиотропную и заместительную терапию, симптоматическое лечение. Этиотропная терапия направлена, в основном, на предотвращение прогрессирования гибели паренхимы ПЖ.

Диетотерапия

Коррекция пищевого поведения заключается в исключении употребления алкоголя и табакокурения, увеличении количества белка в рационе до 150г/сут., сокращении количества жиров как минимум вдвое от физиологической нормы, приеме витаминов в лечебных дозировках. При выраженном истощении может потребоваться частичное либо полное парентеральное питание.

Медикаментозная терапия

Основным методом лечения ферментной недостаточности поджелудочной железы является пожизненный заместительный прием ферментов с пищей. Показания к заместительной ферментной терапии при панкреатической недостаточности: стеаторея с потерей более 15 г жира в стуки, прогрессирующая белково-энергетическая недостаточность.

Наибольшей эффективностью на сегодняшний день обладают микрогранулированные ферментные препараты в кислотоустойчивой оболочке, заключенные в желатиновую капсулу – капсула растворяется в желудке, создавая условия для равномерного перемешивания гранул препарата с пищей. В ДПК, при достижении уровня рН 5,5, содержимое гранул высвобождается, обеспечивая достаточный уровень панкреатических ферментов в дуоденальном соке. Дозировки препаратов подбираются индивидуально, в зависимости от тяжести заболевания, уровня панкреатической секреции. Критериями эффективности заместительной терапии и адекватности дозировок ферментных препаратов является увеличение веса, уменьшение метеоризма, нормализация стула.

Прогноз и профилактика

Прогноз при панкреатической недостаточности обусловлен выраженностью основного заболевания и степенью поражения паренхимы поджелудочной железы. Учитывая тот факт, что ферментная недостаточность поджелудочной железы развивается при гибели значительной части органа, прогноз обычно сомнительный. Предупредить развитие данного состояния можно путем своевременной диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы, отказа от приема алкоголя, курения.

Источник