Катетер в поджелудочной железе

Примерно 75% патологических кистозных образований, которые обнаруживают в поджелудочной железе — это псевдокисты. Они представляют собой полости, которые возникают после приступа острого панкреатита. Обычно это происходит через 6 недель после его манифестации.

Приставку «псевдо» используют, чтобы отличать эти образования от истинных кист и кистозных неоплазий. Однако разница между ними невелика. Основное отличие в том, что стенка истинной кисты выстлана эпителиальной тканью.

В Европейской клинике для лечения псевдокист при хроническом панкреатите применяются современные эндоскопические методики. По сравнению с классическими вмешательствами, они менее травматичны и более эффективны. Также они сопровождаются меньшим риском осложнений. После таких вмешательств пациенты быстрее возвращаются к привычной жизни и надолго избавляются от причин, приведших к возникновению симптомов, вызванных псевдокистой.

Почему в поджелудочной железе возникают псевдокисты?

Чаще всего причиной становится воспалительный процесс и нарушение проходимости протоков поджелудочной железы.

В 75–85% случаев псевдокистам предшествует панкреатит, связанный с чрезмерным употреблением алкоголя, желчнокаменной болезнью или другими причинами. Значительно реже к патологии приводят тупые и проникающие травмы живота. Иногда причины возникновения псевдокист неизвестны, поэтому они называются идиопатическими.

Немного цифр и фактов:

- Псевдокисты поджелудочной железы бывают единичными и множественными. Множественные встречаются в 15% случаев — чаще всего у людей, страдающих алкоголизмом.

- Размер псевдокист может составлять от 2 до 30 см.

- В 2/3 случаев эти образования появляются в хвосте поджелудочной железы, в 1/3 случаев — в головке.

- В целом причины развития псевдокист те же, что и для панкреатита.

Симптомы и возможные осложнения

Заболевание может проявляться по-разному. Чаще всего — в виде болей и вздутии живота. Другие возможные симптомы: тошнота и рвота, беспричинное снижение веса, потеря аппетита, диарея, повышение температуры.

Если ничего не предпринимать и не лечиться, могут развиться серьёзные осложнения:

- Наиболее опасно внутреннее кровотечение из-за повреждения кровеносного сосуда или разрыва кисты. Оно проявляется в виде сильных болей в животе, бледности и слабости. В таких случаях нужна экстренная операция — лапаротомия или эмболизация кровоточащего сосуда.

- Разрыв псевдокисты способен привести к перитониту (воспалению брюшины — оболочки, которая покрывает внутренние органы и выстилает брюшную полость) и гибели больного.

- Инфицирование псевдокисты сопровождаются высокой температурой и ухудшением общего состояния. Это служит показанием к немедленному дренированию и курсу антибиотиков.

- Сильная тошнота и рвота указывают на нарушение проходимости пищеварительного тракта, связанной со сдавлением ЖКТ за счёт больших размеров кисты.

- Также воспаление поджелудочной железы и давление кисты на желчные протоки зачастую приводят к нарушению оттока желчи и являются причиной механической желтухи.

- У некоторых пациентов развивается асцит — состояние, при котором в брюшной полости скапливается жидкость.

Если у пациента есть что-либо из этого списка, прогноз для него ухудшается. Имейте в виду: чем больше размеры псевдокисты, тем выше вероятность появления этих симптомов и возникновения осложнений.

Диагностика псевдокист поджелудочной железы

Псевдокисту поджелудочной железы можно обнаружить с помощью ультразвукового исследования. Это самый простой, быстрый и недорогой метод диагностики. Дополнительную важную информацию покажет компьютерная томография.

Затем проводят биохимический анализ крови и оценивают показатели, которые отражают состояние поджелудочной железы. Например, определение уровней ферментов амилазы и липазы помогает диагностировать панкреатит.

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) — эндоскопическое вмешательство, которое выполняют при возникновении признаков желтухи и помогает пациентам при помощи малоинвазивного способа.

Магнитно-резонансная томография не обязательна, но в некоторых случаях к ней прибегают, чтобы лучше изучить анатомию поджелудочной железы и изучить структуру псевдокисты, провести дифференциальную диагностику с опухолевой патологией.

Преимущества эндоскопического дренирования

В течение 6 недель после возникновения приступа панкреатита, кисты имеют свойства самостоятельно исчезать. Многие пациенты ограничиваются периодическими наблюдением у врача, проведением компьютерной томографии и соблюдением диеты с низким содержанием жиров. Показания к хирургическому лечению возникают лишь в определенных случаях:

- Если киста увеличивается в размерах.

- Если у пациента имеются симптомы.

- Если развиваются осложнения.

Задача операции — удалить содержимое псевдокисты. Это можно сделать разными способами:

- Наружное дренирование — псевдокисту прокалывают через переднюю брюшную стенку специальной иглой прямо через кожу, помещают в нее катетер, а его второй конец выводят наружу. К этому способу обычно прибегают при отсутствии эндоскопических методик дренирования, а также в диагностических целях или в качестве временной меры. В 54% случаев наружное дренирование неэффективно, в 63% случаев происходят рецидивы. Высок риск инфицирования. Однако если в псевдокисте обнаружен инфекционный процесс, такой вид дренирования подойдёт в качестве экстренной меры.

- Хирургическое дренирование. Во время операции (обычно лапароскопической — без разрезов, через проколы), полость псевдокисты соединяют с желудком или тонкой кишкой. Этот способ эффективен в 85–90% случаев, но высок и риск осложнений — 24%.

Современный метод лечения псевдокист поджелудочной железы — эндоскопическое дренирование. Оно проводится без разрезов и проколов на теле.

Один из вариантов — эндоскопическое транспапиллярное дренирование. Идея в том, что через проток поджелудочной в просвет кисты устанавливается пластиковый дренаж. Это обеспечивает отток содержимого псевдокисты. Такая процедура эффективна более чем в 80% случаев, рецидив происходит лишь в 10–14%. Однако ее выполнение возможно только при наличии сообщения протока поджелудочной железы с полостью кисты.

В ряде случаев приходится прибегать к трансмуральному дренированию. Этот способ до сих пор применяется в некоторых клиниках. Во время эндоскопии врач обнаруживает выпуклость на стенке желудка или двенадцатиперстной кишки — приблизительную проекцию псевдокисты. В этом месте делают прокол, создают искусственное сообщение и устанавливают стент. Если эндоскопист обладает должным опытом, эффективность этого способа достигает 90%. Однако риски, связанные с этим способом неоправданно высоки. Виной этому является кровотечение, которое зачастую является показанием к экстренному хирургическому вмешательству. Риск рецидива — от 6 до 18%.

Эндоскопическое дренирование под контролем эндосонографии — это современный способ дренирования псевдокист поджелудочной железы. Он считается мировым стандартом лечения данной категории пациентов. Развитие каких-либо осложнений, связанных с операцией минимальны, так как дренирование выполняется под рентгеновским, эндоскопическим и эндосонографическим контролем. Сочетание этих методик обеспечивают для пациентов минимальные риски и максимальную информативность выполнения операции. Также применение современного инструментария и инновационных систем обеспечивает оптимальное дренирование и течение послеоперационного периода.

В Европейской клинике есть всё необходимое, чтобы выполнить эндоскопическое дренирование псевдокисты поджелудочной железы максимально успешно:

- Аппаратура для эндоскопии экспертного класса от ведущих производителей.

- Возможность выполнения вмешательства в специализированной операционной, где есть все необходимое рентгенологическое, эндоскопическое и ультразвуковое оборудование

- Большой опыт: наши врачи установили более 1500 стентов в разных органах.

- Отделением эндоскопии заведует Михаил Сергеевич Бурдюков, д.м.н., врач-эндоскопист экспертного уровня с 16-летним опытом работы.

- Инновационные дренирующие системы Стенты Hot AXIOS от американской компании Boston Scientific Corporation. На данный момент — это наилучшее решение для дренирования псевдокист поджелудочной железы. Стент Hot AXIOS имеет гантелевидную форму. За счёт этого он крепко держится на нужном месте. Широкий просвет сводит к минимуму риск непроходимости.

Европейская клиника — это место, где можно получить профессиональную консультацию и медицинскую помощь на уровне ведущих мировых медицинских центров. Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробнее об эндоскопическом лечении псевдокист поджелудочной железы и записаться на предварительную консультацию к врачу:

Список литературы:

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2653285/

- https://surgery.ucsf.edu/conditions—procedures/pancreatic-pseudocysts.aspx

- https://www.obozrevatel.com/health/bolezni/lozhnaya-kista-podzheludochnoj-zhelezyi.htm

- https://emedicine.medscape.com/article/184237-treatment#d9

- https://www.webmd.com/digestive-disorders/what-is-a-pseudocyst#1

Источник

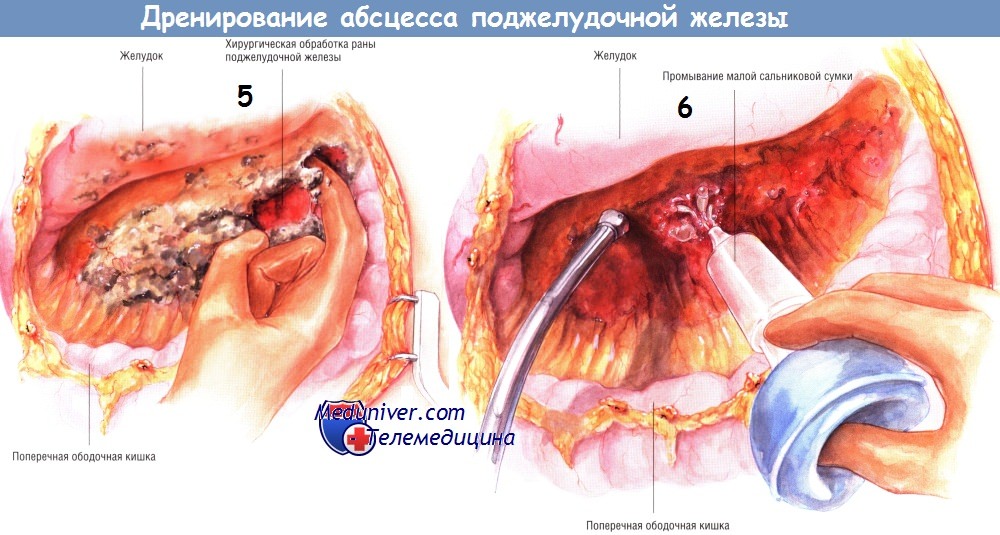

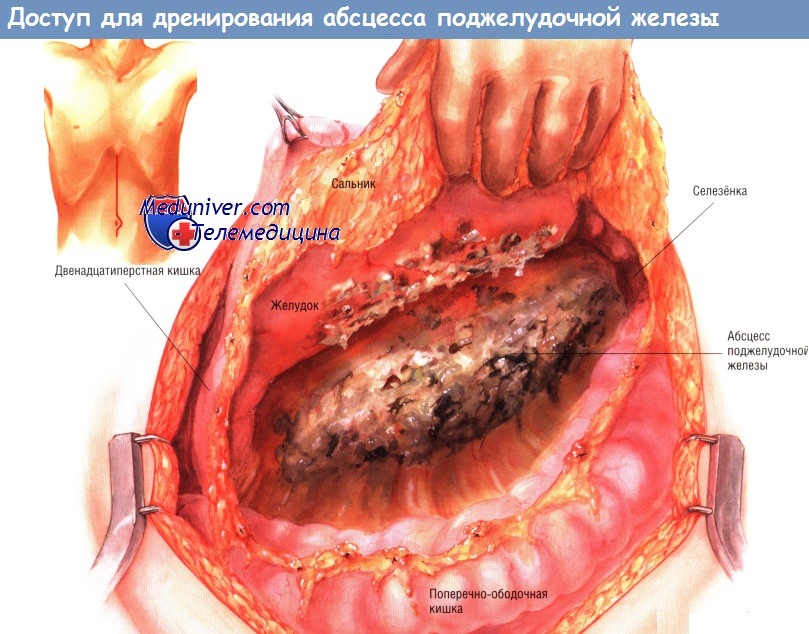

Оглавление темы “Операции при нагноении поджелудочной железы.”:

- Показания для дренирования абсцесса поджелудочной железы

- Доступ и ход операции дренирования абсцесса поджелудочной железы

Доступ и ход операции дренирования абсцесса поджелудочной железы

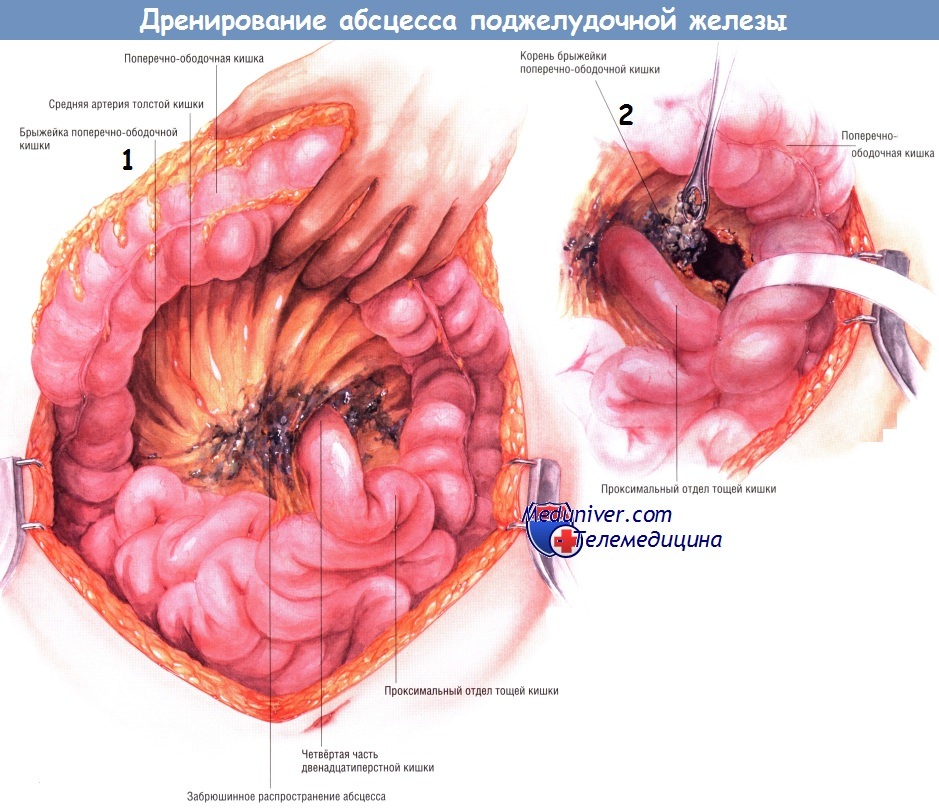

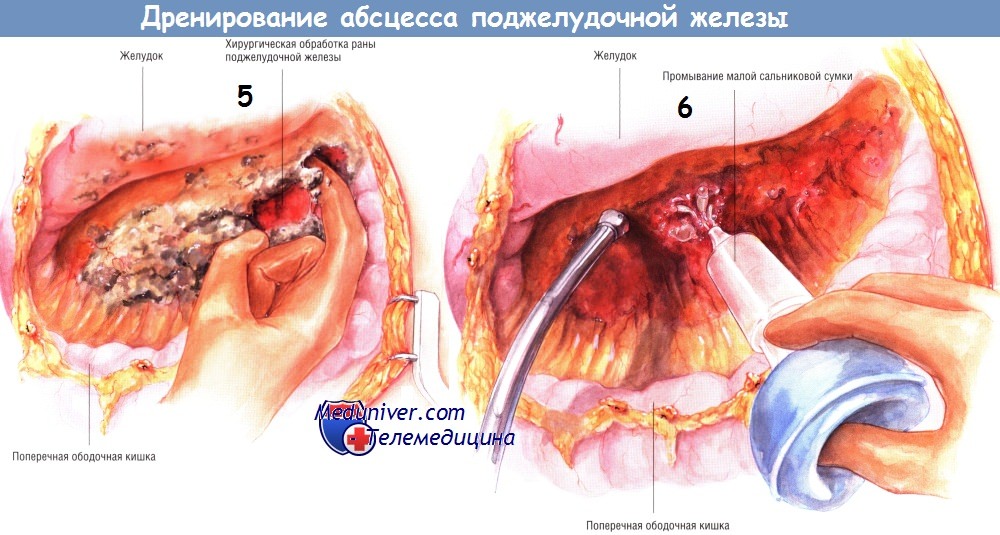

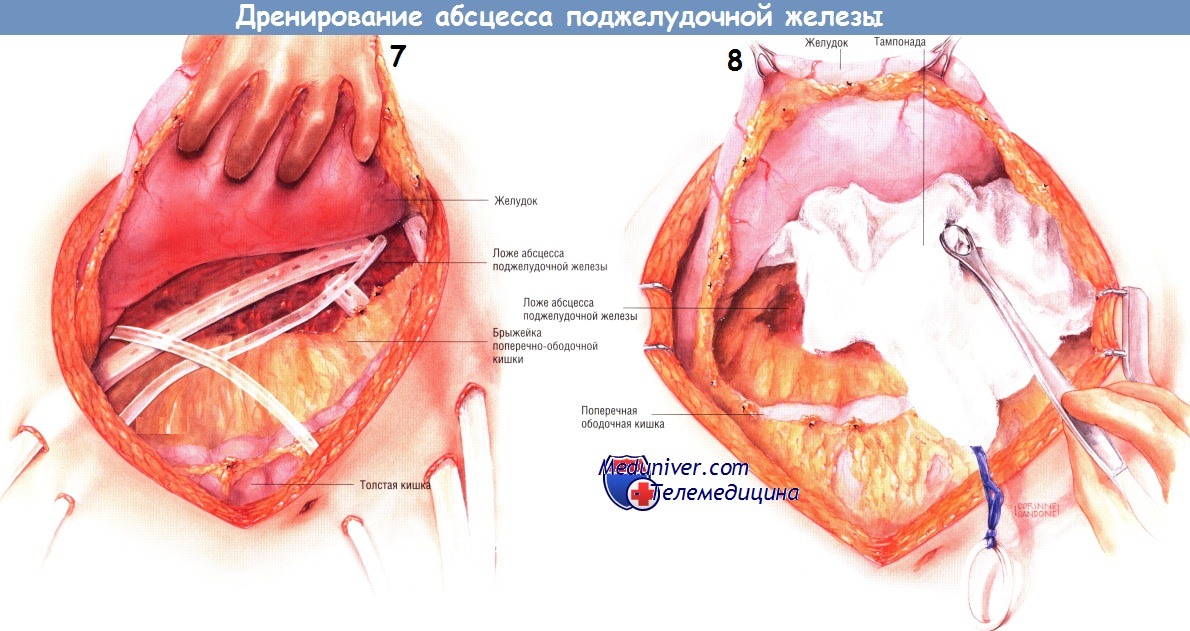

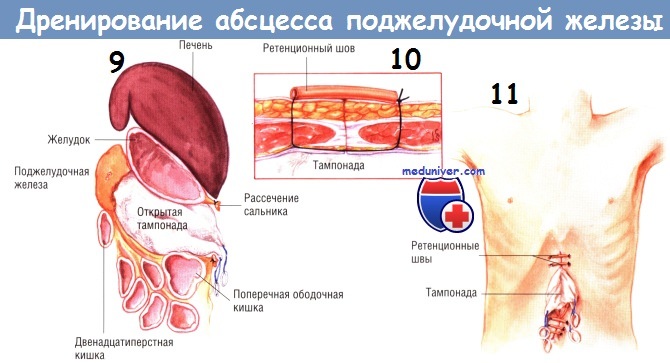

Можно использовать как срединную лапаротомию, так и двусторонний подрёберный доступ. Адекватная ревизия органов брюшной полости особенно важна, поскольку абсцесс поджелудочной железы может распространиться от железы вниз (по правому или левому боковому каналу вдоль восходящей или нисходящей ободочной кишки), в брыжейку поперечной ободочной кишки либо в левое или правое подреберье.

В наши дни превосходный метод лучевой диагностики — тонкослойная трёхмерная РКТ — позволяет детально оценить распространённость поражения у больных панкреонекрозом, осложнённым абсцессами железы. Ультразвуковое исследование позволяет проводить динамическое наблюдение и достаточно точно определять локализацию воспалительного процесса. После вхождения в брюшную полость хирург, если это возможно, отделяет сальник от поперечной ободочной кишки и откидывает его в краниальном направлении.

Иногда сальник настолько приращён, что отсечь его невозможно. В этом случае его рассекают ниже уровня большой кривизны желудка и отводят кверху. Необходимо исследовать весь малый сальник. Большие скопления гноя встречают редко. Гораздо чаще обнаруживают комковатые некротические массы, заполняющие малый сальник и окружающие поджелудочную железу. Часто их считают некротизированной железой. Ещё чаще встречают некротизированные мягкие ткани и жировой некроз, окружающие воспалённую поджелудочную железу. Если больному была проведена трёхмерная РКТ, то области распространения абсцесса из малого сальника обычно известны уже до операции.

Тем не менее в любом случае важно, чтобы поперечная ободочная кишка была отведена в краниальном направлении, после чего хирург должен проверить, нет ли распространения абсцесса вниз по забрюшинному пространству, а также в корень брыжейки поперечной ободочной кишки. Это частые пути распространения абсцесса.

При поражении абсцессом корня брыжейки поперечной ободочной кишки необходима расширенная санация этой области.

Если предоперационные лучевые исследования указывают на возможное распространение абсцесса по правому боковому каналу, тогда очень важно отвести вниз печёночный угол толстой кишки и мобилизовать восходящую ободочную кишку из забрюшинного пространства. Манёвр позволяет санировать гнойный затёк, идущий вниз вдоль правого бокового канала. Обычно в то же время рекомендуют мобилизовать двенадцатиперстную кишку по Кохеру, чтобы убедиться в отсутствии распространения некротических тканей от головки железы в краниальном направлении.

Если выявлен затёк гноя вниз, вдоль левого бокового канала, необходима мобилизация левой половины толстой кишки. Она позволяет увидеть любые распространения некротических тканей и абсцесса вниз, вдоль левого бокового канала и позволяет санировать их. Удаление комковатой инфицированной некротической ткани из малого сальника и всех областей распространения гнойника можно выполнить острым путём, ножницами. Однако чаще всего хирурги предпочитают удалять омертвевшие ткани тупым путём — пальцами либо тупферами. Вновь подчеркнём, что некротические ткани, кажущиеся участками панкреонекроза, на самом деле являются омертвевшей жировой клетчаткой, лежащей над ещё жизнеспособной железой или по её периферии.

Во время этой фазы санации необходимо пройти по ходу абсцесса до хвоста железы и убедиться в том, что не пропущены затёки абсцесса в левый верхний квадрант живота, в левое поддиафрагмальное пространство.

Когда процесс санации достигнет точки, где удаление некротических тканей вызывает кровотечение, следует обильно промыть гнойник. Мы предпочитаем использовать раствор натрия хлорида, содержащий антибиотики. К трудно останавливаемым кровотечениям приводит лишь агрессивное удаление некротических тканей острым путём.

Существует несколько способов дренирования гнойника. Один из них состоит во введении в карманы абсцесса нескольких дренажных трубок из силиконового пластика, присоединённых к закрытым аспирационным системам. У представленного больного санированы и дренированы малый сальник, левый боковой канал, корень брыжейки поперечной ободочной кишки и забрюшинное пространство по ходу брыжейки поперечной ободочной кишки. Кроме того, можно установить катетеры для промывания гнойника. Когда дренажи и катетеры будут установлены, брюшную полость закрывают.

После улучшения состояния больного можно будет выполнить рентгеновское контрастное исследование карманов абсцесса (контрастное вещество вводят по дренажным трубкам) и по мере заживления гнойников постепенно, медленно удалить дренажи.

Другой способ дренирования — тампонада всего малого сальника и всех карманов гнойника мягкой марлей или марлевыми салфетками Микулича. Конец каждого тампона необходимо вывести из раны наружу. Рекомендуют дополнительно маркировать концы выведенных тампонов. Когда гнойник тампонируют, предполагают менять марлю каждые 2-3 дня, тем самым продолжая механическую санацию полостей гнойника.

Этот метод особенно эффективен, когда во время первоначальной операции полная санация была невозможна. Верхний и нижний края раны закрывают большими сводящими швами нейлоном № 2 с резиновыми прокладками, вырезанными из катетеров 18 Fr. После операции повязки можно периодически орошать растворами, содержащими антибиотики. Первую замену тампонов выполняют через 48-72 ч в операционной под общим обезболиванием. Однако в последующем такую процедуру можно проводить в отделении реанимации после введения мощных седативных препаратов.

Замену тампонов повторяют каждые 2-3 дня до тех пор, пока не будет явных признаков очищения абсцесса, и его полость не начнет гранулироваться. Обычно это происходит после нескольких замен тампонов. Затем хирург может ввести в гнойник трубки закрытых аспирационных дренажей и ушить абдоминальную рану. Другой способ — продолжение тампонады до тех пор, пока грануляции и сокращение раны не позволят закрыть брюшную полость. Этот способ требует большего времени, но, возможно, он безопаснее.

– Также рекомендуем “Показания для дивертикуляризации двенадцатиперстной кишки и панкреатического дренажа при травме”

Источник

Марсупиализация кист. Этот вид хирургического лечения является своеобразной разновидностью наружного дренирования кист поджелудочной железы. Суть методики заключается в том, что при кистах (особенно больших), которые невозможно удалить или сформировать внутреннее дренирование из-за опасности постоянного забрасывания содержимого полого органа в просвет кисты, последняя вскрывается широким разрезом. Края стенки кисты этого разреза подшиваются к передней стенке таким образом, чтобы стенки кисты соединялись с кожей. Конечно, это лишь выход из положения. Но он не всегда предсказуем из-за возможности образования наружных панкреатических свищей. Закрытие наружных свищей может, и довольно часто, привести к рецидиву кисты. Эта особенность характерна для всех видов наружного дренирования.

Заживление и облитерация полости кисты происходит за счет гранулирования и уменьшения ее внутренней поверхности, уменьшения ее объема за счет сдавления извне прилежащими органами. Активность облитерации полости контролируется выделением из нее содержимого (экссудата) по наружному дренажу. Это выделение может длиться от нескольких недель до 3-4 месяцев. В этот период удаление дренажа является большой ошибкой. Как только наружный дренаж удален, наружное отверстие быстро заживает, обусловливая рецидив кисты. Наличие наружного дренажа и выделение по нему серозномутного содержимого длительное время (более 3-6 месяцев) должно рассматриваться как панкреатический наружный свищ. Необходимо проводить соответствующее лечение.

Таким образом, основным неблагоприятным исходом наружного дренирования является образование наружного панкреатического свища или рецидивов, достигающих от 30% до 50% .

Удаление дренажа всегда необходимо проводить поэтапно по 1,5-2,0 см через 2-3 дня при условии полного отсутствия отделяемого из полости кисты (рис. 65).

Рис. 65. Поэтапная методика удаления дренажной трубки при наружном дренировании кист поджелудочной железы

В тех случаях, когда дренирование кисты производилось по А.В. Вишневскому, т.е. с подведением в кисту марлевых тампонов чаще всего для остановки кровотечения, удаление дренажа и тампонов необходимо проводить в определенной последовательности. Поэтапно удаляются тампоны на 6-9-е сутки, а затем поэтапно, как уже было сказано выше, – дренажная или дренажные трубки.

Пункция кисты поджелудочной железы. Это разновидность наружного дренирования, но кратковременного. Пункцию ранее производили при уверенности отсутствия прикрытия кисты полым органом. Для пункции подбиралась игла диаметром до 2 мм. После пункции кисты ее содержимое тщательно отсасывалось. В просвет вводились мощные антисептики в небольшом количестве для разрушения выстилки внутренней поверхности кисты. Иногда требовалось пункцию производить несколько раз. К сожалению, такая методика лечения кист поджелудочной железы не нашла широкого применения. Во-первых, из-за боязни повредить полый орган. Во-вторых, при такой методике опорожнения кисты поджелудочной железы наблюдается высокий процент рецидива, достигающий по нашему опыту 90%.

Пункция кисты поджелудочной железы под контролем ультразвуковой или томографической коррекции. Суть этой манипуляции заключается в том, что визуализация кист, особенно малой величины, осуществляется аппаратами ультразвуковой диагностики. Такой контроль трудно выполнить даже электронно-оптическими преобразователями рентгеновского аппарата. Тем не менее проведение пункционной иглы, опорожнение кисты от содержимого с последующим введением антисептика высокой активности, разрушающего слизистую, в чистом виде применяется довольно редко.

Прежде всего из-за нерадикальности лечения. Но применение этого метода вполне реально, если к антисептику добавить контрастное вещество. Методика используется как первоначальная попытка хирургического лечения. Нами наблюдался всего один больной, которому удалось ликвидировать кисту тела поджелудочной железы довольно больших размеров -после двух пункций. Важность такой пункции как первоначального лечения заключается в том, что полученный экссудат удается подвергнуть цитологическому исследованию с целью онкологической настороженности.

Катетеризация кист поджелудочной железы. Это один из видов малоинвазивных способов наружного дренирования. Он осуществляется несколькими способами.

Первый самый простой способ – это уже представленная выше пункция кисты. Ее можно осуществлять под лапароскопическим контролем (рис. 66).

Рис. 66. Принцип отсасывания содержимого кисты поджелудочной железы под эндоскопическим контролем:

1 – телекамера; 2 – киста; 3 – зажимы; 4 – пункционная игла, подключенная к электроотсосу

Второй способ – это катетеризация полости кисты. В основе этого способа лежит принцип Сельдингера. Производится катетеризация полости кист так же, как артерий и вен. Для этого в просвет иглы вводится направитель (рис. 67).

Рис. 67. Этапы формирования закрытой катетеризации кисты поджелудочной железы:

а – пункция; б – проведение в просвет кисты проводника; в – извлечение пункционной иглы с оставлением проводника; г – проведение катетера в кисту по проводнику; д – извлечение проводника с оставлением катетера;

1 – киста; 2 – пункционная игла; 3 – металлический проводник; 4 – катетер

Пункционная игла извлекается с оставлением направителя в просвете кисты. На направитель насаживается катетер, который и продвигается в кисту. Как только катетер введен в просвет кисты, направитель извлекается. Катетер остается в кисте. Следует иметь в виду, что:

1) лучше всего использовать специальные рентгеноконтрастные катетеры;

2) все манипуляции лучше проводить под контролем ЭОПа, рентгеновской установки или же под контролем УЗИ-аппарата;

3) для закрепления катетера в просвете кисты использовать не лигатуру на коже, а катетер с «памятью» в виде пружины (рис. 68).

Рис. 68. Установка катетера-пружины в просвет кисты поджелудочной железы:

а – пункция железы и введение проводника; б – удаление проводника; в – нанизывание на проводник катетера-пружины; д – удаление проводника с оставлением катетера-пружины; удаление проводника

Для получения такого катетера используется методика его приготовления, как и в ангиографии. Катетер надевают на металлический каркас, сделанный в виде пружины (рис. 69). Затем его помещают в кипящую воду. После охлаждения в стерильных условиях катетер снимают с каркаса, и он принимает вид пружины. Таким же образом катетер проводится в просвет кисты, но только по прямому проводнику. Как только катетер проведен в кисту, проводник удаляют, и катетер принимает вид пружины. Это является препятствием к его выпадению. Только при значительном потягивании его можно извлечь из кисты.

Принцип наружного дренирования остается прежним. Кисту можно через катетер промывать антисептиками и удалять катетер целесообразно в случае, когда экссудата практически не выделяется. Раннее удаление катетера быстро приводит к рецидиву кисты. При, казалось бы, таком малоинвазивном методе наружного дренирования, имеются все преимущества перед открытым методом дренирования, но и есть один серьезный недостаток – это закупорка довольно тонкого катетера некротическими массами.

Эти некротические, ослизненные массы всегда имеются в содержимом кисты. Только частое промывание в какой-то мере позволяет наладить отток наружу. Тем не менее некротические массы, особенно при отторжении тканей после деструктивного панкреонекроза больших по объему участков тканей, длительное время не позволяют выполнять функцию наружного дренирования с помощью катетеров.

Тогда остается только два пути. Первый – ждать до тех пор, пока не наступит полный распад некротических тканей. Это можно проконтролировать путем цистопанкреатографии контрастным веществом. Второй – тщательный контроль с помощью ультразвукового исследования за полостью кисты, что позволяет следить: 1) за наличием некротических масс в полости кисты; 2) за динамикой их рассасывания; 3) за возможностью повторного хирургического вмешательства, направленного на удаление некротических масс и продолжение лечения уже путем открытого наружного дренирования; 4) за целесообразностью применения энзимов желудочного сока для рассасывания некротических масс. Опасность одна -возможность эрозии крупных сосудов и массивных кровотечений.

Таким образом, наружный дренаж относится к одному из основных методов хирургического лечения кист поджелудочной железы.

Эндоскопическая методика наружного дренирования кист поджелудочной железы. Как бы не контролировалась пункция кисты ультразвуковым или томографическим компьютерным способом иногда осуществить адекватное наружное дренирование опасно или просто невозможно. В этой ситуации прибегают к малоинвазивному методу – наружному дренированию под контролем или с помощью лапароскопии (рис. 70).

Рис. 70. Основные точки прокола брюшной стенки для выполнения эндоскопического наружного дренирования кист поджелудочной железы:

а – при локализации кисты в головке поджелудочной железы; 6 – в теле; в — в хвосте; 7-10 мм троакар; 2-5 мм троакар

Суть этой методики заключается в том, что производится телескопия брюшной полости стандартным способом – выше пупка, через прокол тубусом диаметром, равном 10 мм. Осматривается брюшная полость. В зависимости от того, где находится киста (в головке или хвосте, теле поджелудочной железы) производится дополнительно прокол брюшной стенки 5 мм троакаром. Если киста расположена в головке поджелудочной железы, то проколы выполняются точно так же, как и при выполнении видеоскопической холецистэктомии. Если же киста находится в хвосте, то проколы выполняются в левом подреберье, несколько отступив от реберной дуги в левом боковом квадранте между пупком и передней подмышечной линией (рис. 71).

Рис. 71. Типичное расположение кист головки поджелудочной железы: а – киста в области верхнего края головки; б – киста головки по нижнему краю поджелудочной железы; 1 – общий желчный проток; 2 – киста головки поджелудочной железы; 3 – поджелудочная железа; 4 – желудок; 5 – двенадцатиперстная кишка

Следует иметь в виду, что иногда приходится вводить добавочные троакары. С помощью двух инструментов, введенных через просвет 5 мм троакаров, удается подойти к кисте поджелудочной железы. Прежде чем проводить ее наружное дренирование целесообразно пункцией через брюшную стенку удалить содержимое кисты. Это можно сделать и внутрибрюшинно, но всегда имеется опасность затекания ее содержимого в брюшную полость. Правда, опасность такого затекания преувеличена, ибо при нагноении кисты лучше всего производить открытое наружное дренирование.

Поэтому, идя на эндоскопическое наружное дренирование, хирург понимает, что гнойного содержимого в кисте не имеется. После того, как киста опорожниться, ее стенки приподнимаются и киста рассекается до диаметра, в который предполагается ввести дренажную трубку (обычно 5,5 мм, хлорвиниловая трубка с отверстиями по бокам). Желательно на отверстие наложить кисетный шов рассасывающимся материалом. Лучше всего добавочным троакаром (10 мм) вставить в кисту трубку большего диаметра. Обычно с самого начала через пункционные отверстия 2, 3, 5, 6 вставляется троакар диаметром 10 мм. Наружный дренаж в обязательном порядке следует подключить на постоянную аспирацию.

Через 6-8 суток постоянную аспирацию возможно снять. Принцип извлечения дренажа тот же самый, что и при открытом дренировании – дренажная трубка постепенно удаляется по мере прекращения из нее выделения содержимого кисты.

Таким же образом можно производить и катетеризацию кисты. Обычно форма катетера готовится по вышеописанному принципу. Недостаток катетеризации один (при обычной пункции и при установке ее под контролем эндоскопии) – довольно быстрая закупорка просвета катетера. Это требует очень осторожного его промывания, орошения незначительным количеством антисептиков (3—6 см3). Удаление катетера – в те же самые сроки, т.е. после прекращения выделения содержимого кисты по катетеру.

Давая оценку наружному дренированию кист поджелудочной железы как одному из методов лечения, следует отметить следующее.

• Кисты поджелудочной железы при лечении их наружным дренированием, образованные и поддерживаемые дренажными трубками в свищевые отверстия могут не закрываться месяцами и даже годами. Это связано с тем, что они во многих случаях соединены с протоками поджелудочной железы, по которым нарушен нормальный отток секрета.

• Кисты поджелудочной железы в результате лечения наружным дренированием могут превратиться в панкреатические свищи без склонности их к заживлению.

Вот почему хирурги увидели в этих особенностях клинического течения кист необходимость создания внутренних дренирующих операций, т.е. создания соустья между кистой и каким-либо внутренним органом брюшной полости. Поневоле выбор пал на те органы, которые ближе всего располагаются к кисте. Ими стали желудок, петля тонкой кишки и двенадцатиперстная кишка.

Внутреннее дренирование кист поджелудочной железы. Нами оперировано этим способом 111 больных (39,4%), т.е. это наиболее широко применяемое хирургическое вмешательство. Следует понимать, что внутреннее дренирование кист не относится к радикальным операциям и всегда имеется опасность рецидива или трансформации кисты в рак. Прежде всего это касается истинных кист. Механизм излечивания довольно стандартен. Киста опорожняется в анастомозированный орган, уменьшается в размерах, а затем сморщивается. Грануляции в просвете кисты через некоторое время облитерируют ее просвет.

Наши исследования показали на примере цистогастроанастомоза, что такая облитерация кист наступает через 3—6 месяцев при самых больших по размеру кистах. Следует думать, что несмотря на облитерацию полости кист иногда образуется внутренний панкреатический свищ. В большинстве своем он ничем не проявляется, но этот контингент больных обязан находиться под пристальным наблюдением врачей-хирургов.

Различают несколько видов внутреннего дренирования: цистодуоденостомию, цистогастростомию, цистоеюностомию. К последней мы относим и вирсунгоеюностомию. Очень редким видом внутреннего дренирования является дуоденовирсунгостомия. Наиболее частым внутренним дренированием по нашему материалу является, как видно из табл. 5, цистогастроанастомия.

Таблица 5. Частота различных видов внутреннего дренирования при хирургическом лечении кист поджелудочной железы

И.Н. Гришин, В.Н. Гриц, С.Н. Лагодич

Опубликовал Константин Моканов

Источник