Какой фермент сока поджелудочной железы активируется энтерокиназой

Энтерокиназа, или энтеропептидаза, является одним из ферментов, продуцируемых в начальном сегменте тонкой кишки. Вырабатываемый энтероцитами, он является специфическим катализатором реакции ферментативного превращения. Роль энтерокиназы заключается в защите поджелудочной железы от самовосстановления. Энтерокиназа, как катализатор, играет важную роль в превращении трипсиногена в трипсин – фермент, вырабатываемый экзокринной частью поджелудочной железы и обеспечивающий правильное поступление желчи и пищеварительных соков. Отсутствие катализатора и возможность этого превращения могут привести к острому панкреатиту.

Пищеварительная система человека

Строение и функции поджелудочной железы

Поджелудочная железа представляет собой небольшой орган, расположенный в верхней части задней брюшной стенки на уровне первого и второго поясничных позвонков. Длина железистого органа у взрослого человека составляет приблизительно 15-20 см и весит не более 90 г. Анатомическое строение поджелудочной железы не сложное. Орган состоит из головки, покрытой петлей двенадцатиперстной кишки, тела и хвоста, доходящего до селезенки. В организме человека поджелудочная железа выполняет две функции:

- эндокринная или гормональная, благодаря которой образуются важные гормоны – инсулин и глюкагон, а также полипептид поджелудочной железы;

- экзокринная или пищеварительная, отвечающая за секрецию ферментов, в том числе трипсина, связанного с энтерокиназой.

Что такое энтерокиназа?

Энтерокиназа, также называемая энтеропептидазой, представляет собой фермент, продуцируемый энтероцитами. Их также называют клетками тонкой кишки, потому что вместе с другими они строят эпителий слизистой оболочки этой части пищеварительного тракта. Производимая ими энтерокиназа чрезвычайно важна для пищеварительного процесса. Как одна из эндопептидаз, она участвует в химической реакции, ускоряя гидролиз пептидной связи. Эндопептидазы представляют собой группу гидролитических ферментов, которые разрывают пептидные связи внутри одной цепи.

Активация пищеварительных ферментов

Их называют специфическими катализаторами, потому что они расщепляют молекулу белка на маленькие фрагменты и отрезают от нее аминокислотные остатки. Таким образом, они создают пищеварительные ферменты, необходимые для правильного функционирования желудочно-кишечного тракта. Химическая реакция, в которой они участвуют, называется ферментативным катализом. В результате энтерокиназа продуцирует фермент трипсин, который является одним из компонентов сока поджелудочной железы.

Катализ трипсиногена

Трипсиноген является одним из проферментов, секретируемых экзокринной частью поджелудочной железы. В организме человека он действует как компонент сока поджелудочной железы, который транспортируется в двенадцатиперстную кишку и подвергается там химической реакции. При участии небольших количеств энтерокиназы он активируется до трипсина, необходимого для процесса пищеварения.

Трипсин и сфинктер Одди

Трипсин является пищеварительным ферментом и результатом реакции катализа. Как и другие ферменты поджелудочной железы, он отвечает за правильное пищеварение и распределение определенных питательных веществ. Его недостаток или избыток в организме может способствовать ряду проблем со здоровьем. Они серьезны, если у пациента диагностирован протекающий сфинктер Одди. Этот сфинктер представляет собой мышцу, которая обладает способностью сокращаться или расслабляться по мере необходимости.

Ферменты панкреатического сока

Расположенный в месте выхода протока поджелудочной железы, он обеспечивает отток желчи, вырабатываемой печенью, и пищеварительных соков, вырабатываемых поджелудочной железой. Его дисфункция проявляется сильным сокращением или стенозом, которому предшествует воспаление и даже скованность, что проявляется в болезненных недугах высокой интенсивности. Пациент требует неотложной медицинской помощи, в том числе фармакологического лечения. В результате патологической дисфункции сфинктера Одди в организме человека может происходить преждевременная активация трипсиногена, например, в просвете протоков поджелудочной железы, что приводит к острому панкреатиту.

Ферментные ингибиторы

Ферменты как молекулы необходимы во многих биологических процессах, но их активность может быть подавлена. Ингибирующим фактором являются так называемые ингибиторы ферментов. Эти реакции могут быть обратимыми или необратимыми. Это определяет способ, которым эта деятельность будет заблокирована. Его недостаток из-за действия ингибитора называется термином торможения. Различают следующие типы:

- конкурентное ингибирование, при котором как субстрат, так и ингибитор конкурируют друг с другом за фрагмент молекулы фермента;

- некомпетентное ингибирование, при котором ингибитор связывается с ферментом, но никогда с его активной частью;

- смешанное ингибирование, при котором как ингибитор, так и субстрат могут связываться с молекулой фермента.

Торможение также можно назвать необратимым. Это происходит в тот момент, когда ингибитор постоянно связывается с белковыми цепями фермента, что приводит к полной инактивации молекулы, то есть потере её биологической активности и проблемам со здоровьем. Берегите себя и будьте всегда здоровы!

Источник

Энтерокиназа, или энтеропептидаза, является одним из ферментов, продуцируемых в начальном сегменте тонкой кишки. Вырабатываемый энтероцитами, он является специфическим катализатором реакции ферментативного превращения. Роль энтерокиназы заключается в защите поджелудочной железы от самовосстановления. Энтерокиназа, как катализатор, играет важную роль в превращении трипсиногена в трипсин – фермент, вырабатываемый экзокринной частью поджелудочной железы и обеспечивающий правильное поступление желчи и пищеварительных соков. Отсутствие катализатора и возможность этого превращения могут привести к острому панкреатиту.

Строение и функции поджелудочной железы

Поджелудочная железа представляет собой небольшой орган, расположенный в верхней части задней брюшной стенки на уровне первого и второго поясничных позвонков. Длина железистого органа у взрослого человека составляет приблизительно 15-20 см и весит не более 90 г. Анатомическое строение поджелудочной железы не сложное. Орган состоит из головки, покрытой петлей двенадцатиперстной кишки, тела и хвоста, доходящего до селезенки. В организме человека поджелудочная железа выполняет две функции:

- эндокринная или гормональная, благодаря которой образуются важные гормоны – инсулин и глюкагон, а также полипептид поджелудочной железы,

- экзокринная или пищеварительная, отвечающая за секрецию ферментов, в том числе трипсина, связанного с энтерокиназой.

Что такое энтерокиназа?

Энтерокиназа, также называемая энтеропептидазой, представляет собой фермент, продуцируемый энтероцитами. Их также называют клетками тонкой кишки, потому что вместе с другими они строят эпителий слизистой оболочки этой части пищеварительного тракта. Производимая ими энтерокиназа чрезвычайно важна для пищеварительного процесса. Как одна из эндопептидаз, она участвует в химической реакции, ускоряя гидролиз пептидной связи. Эндопептидазы представляют собой группу гидролитических ферментов, которые разрывают пептидные связи внутри одной цепи.

Их называют специфическими катализаторами, потому что они расщепляют молекулу белка на маленькие фрагменты и отрезают от нее аминокислотные остатки. Таким образом, они создают пищеварительные ферменты, необходимые для правильного функционирования желудочно-кишечного тракта. Химическая реакция, в которой они участвуют, называется ферментативным катализом. В результате энтерокиназа продуцирует фермент трипсин, который является одним из компонентов сока поджелудочной железы.

Катализ трипсиногена

Трипсиноген является одним из проферментов, секретируемых экзокринной частью поджелудочной железы. В организме человека он действует как компонент сока поджелудочной железы, который транспортируется в двенадцатиперстную кишку и подвергается там химической реакции. При участии небольших количеств энтерокиназы он активируется до трипсина, необходимого для процесса пищеварения.

Трипсин и сфинктер Одди

Трипсин является пищеварительным ферментом и результатом реакции катализа. Как и другие ферменты поджелудочной железы, он отвечает за правильное пищеварение и распределение определенных питательных веществ. Его недостаток или избыток в организме может способствовать ряду проблем со здоровьем. Они серьезны, если у пациента диагностирован протекающий сфинктер Одди. Этот сфинктер представляет собой мышцу, которая обладает способностью сокращаться или расслабляться по мере необходимости.

Расположенный в месте выхода протока поджелудочной железы, он обеспечивает отток желчи, вырабатываемой печенью, и пищеварительных соков, вырабатываемых поджелудочной железой. Его дисфункция проявляется сильным сокращением или стенозом, которому предшествует воспаление и даже скованность, что проявляется в болезненных недугах высокой интенсивности. Пациент требует неотложной медицинской помощи, в том числе фармакологического лечения. В результате патологической дисфункции сфинктера Одди в организме человека может происходить преждевременная активация трипсиногена, например, в просвете протоков поджелудочной железы, что приводит к острому панкреатиту.

Ферментные ингибиторы

Ферменты как молекулы необходимы во многих биологических процессах, но их активность может быть подавлена. Ингибирующим фактором являются так называемые ингибиторы ферментов. Эти реакции могут быть обратимыми или необратимыми. Это определяет способ, которым эта деятельность будет заблокирована. Его недостаток из-за действия ингибитора называется термином торможения. Различают следующие типы:

- конкурентное ингибирование, при котором как субстрат, так и ингибитор конкурируют друг с другом за фрагмент молекулы фермента,

- некомпетентное ингибирование, при котором ингибитор связывается с ферментом, но никогда с его активной частью,

- смешанное ингибирование, при котором как ингибитор, так и субстрат могут связываться с молекулой фермента.

Торможение также можно назвать необратимым. Это происходит в тот момент, когда ингибитор постоянно связывается с белковыми цепями фермента, что приводит к полной инактивации молекулы, то есть потере её биологической активности и проблемам со здоровьем. Берегите себя и будьте всегда здоровы!

Загрузка…

Источник

Оглавление темы “Сокращение желудка. Пищеварительные функции поджелудочной железы. Функции печени.”:

1. Регуляция сократительной деятельности желудка. Сокращение желудка.

2. Эвакуация содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку. Эвакуация пищи (пищевого комка ) в двенадцатиперстную кишку. Энтерогастральный рефлекс.

3. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Пищеварительные функции поджелудочной железы.

4. Состав панкреатического сока. Свойства панкреатического сока. Ферменты поджелудочной железы.

5. Нервная регуляция секреторной функции поджелудочной железы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция секреции поджелудочной железы.

6. Секреция сока поджелудочной железы. Фазы ( этапы ) секреции сока поджелудочной железы.

7. Пищеварительная функция печени. Желчь. Механизм образования желчи. Образование желчи.

8. Состав желчи. Свойства желчи. Печеночная желчь. Пузырная желчь.

9. Регуляция желчеобразования. Регуляция желчевыведения.

10. Непищеварительные функции печени. Функции печени.

Состав панкреатического сока. Свойства панкреатического сока. Ферменты поджелудочной железы.

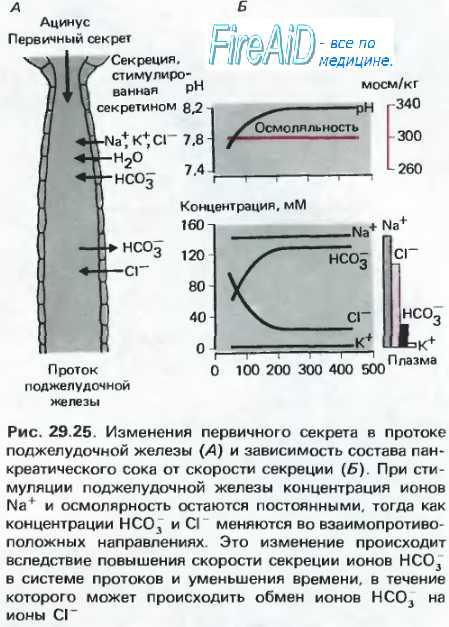

Панкреатический сок имеет высокую концентрацию бикарбонатов, которые обусловливают его щелочную реакцию. Его рН колеблется от 7,5 до 8,8. В соке содержатся хлориды натрия, калия и кальция, сульфаты и фосфаты. Вода и электролиты выделяются в основном центроацинарными и эпителиальными клетками выводах протоков. В состав сока входит и слизь, которая вырабатывается бокаловидными клетками главного протока поджелудочной железы.

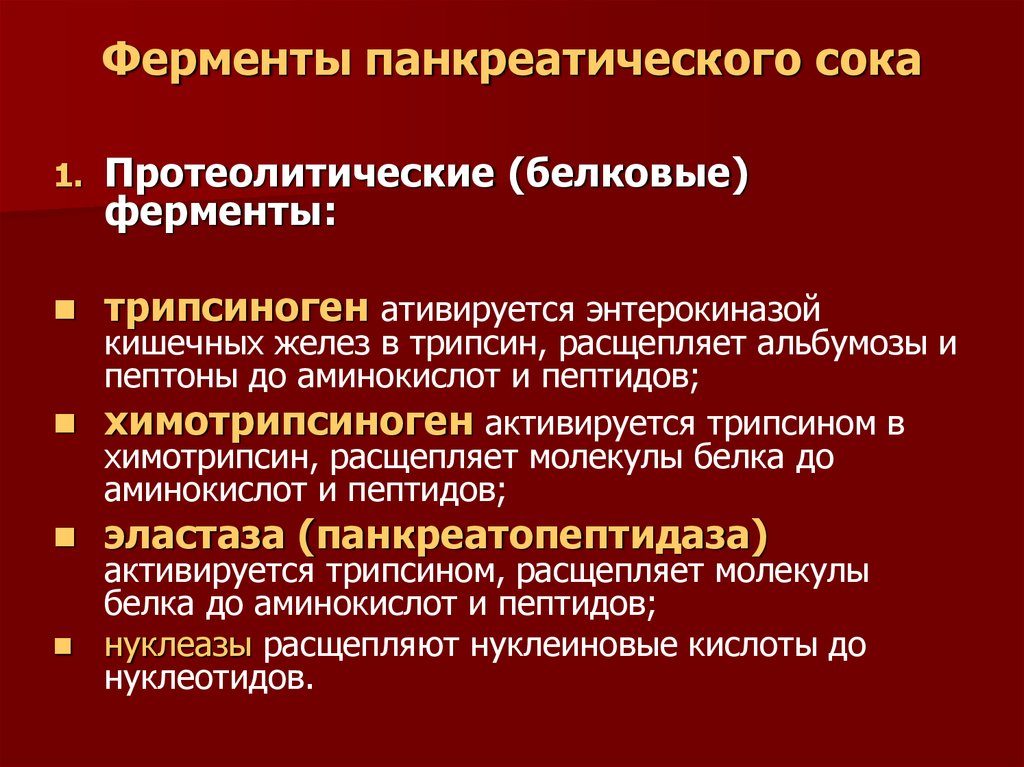

Панкреатический сок богат ферментами, осуществляющими гидролиз белков, жиров и углеводов. Они вырабатываются ацинарными панкреацитами.

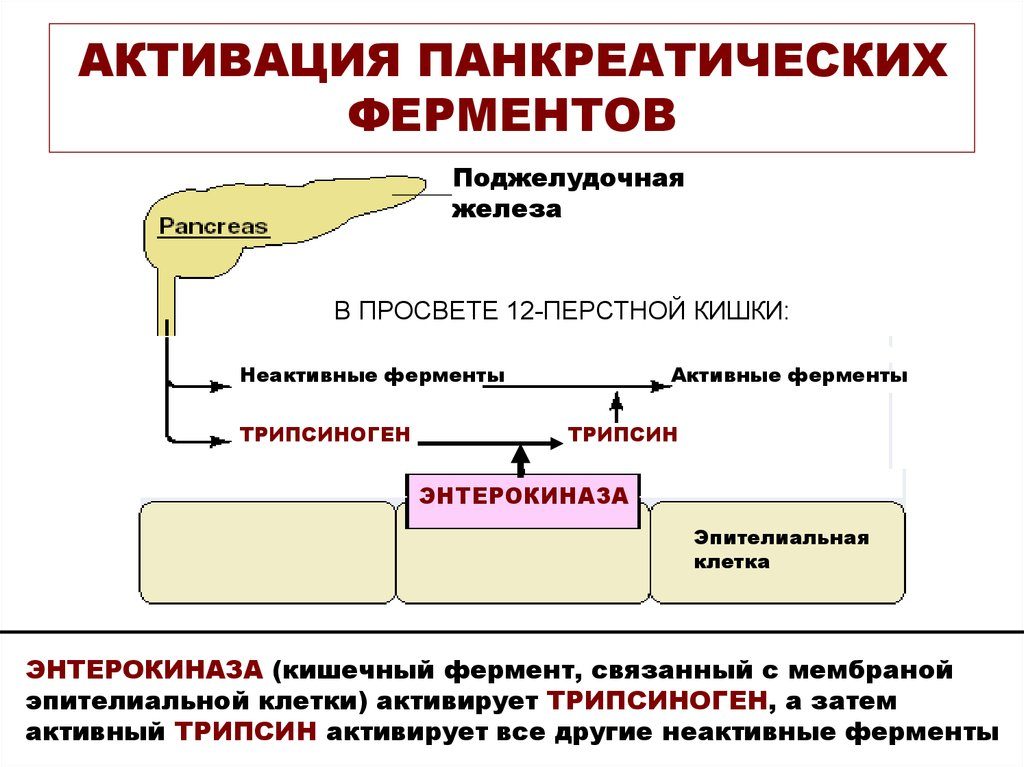

Протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин, эластаза, карбок-сипептидазы А и В) выделяются панкреацитами в неактивном состоянии, что предотвращает самопереваривание клеток. Трипсиноген превращается в трипсин в полости двенадцатиперстной кишки под влиянием фермента энтерокиназы, который вырабатывается слизистой оболочкой кишки. Выделение энторокинизы обусловлено влиянием желчных кислот. С появлением трипсина наступает аутокаталитический процесс активации всех протеолитических ферментов, выделяющихся в зимогенной форме.

Трипсин, химотрипсин и эластаза расщепляют внутренние пептидные связи белковой молекулы и высокомолекулярных полипептидов. Процесс гидролиза завершается образованием низкомолекулярных пептидов и аминокислот. Образовавшиеся пептиды подвергаются заключительному гидролизу карбоксипептидазами А и В, которые расщепляют С-концевые связи молекул белков и пептидов с образованием аминокислот.

Содержащаяся в панкреатическом соке а-амилаза расщепляет крахмал на декстрины, мальтозу и мальтотриозу. Ионы кальция, входящие в состав ос-амилазы, обеспечивают устойчивость фермента при изменении рН среды и ее температуры, а также препятствуют его гидролизу под влиянием протеолитических ферментов.

Панкреатическая липаза секретируется в активной форме. Но ее активность значительно возрастает под влиянием колипазы после ее активации в двенадцатиперстной кишке трипсином. Колипаза образует комплекс с панкреатической липазой. В образовании этого комплекса участвуют соли жирных кислот. Липаза гидролизует жир на моноглицериды и жирные кислоты. Эффективность гидролиза жира резко возрастает после его эмульгирования желчными кислотами и их солями.

Под влиянием холестеразы холестериды расщепляются до холестерина и жирных кислот. Фосфолипиды подвергаются гидролизу с помощью панкреатической фосфолипазы А2, которая активируется трипсином. Конечными продуктами гидролиза являются жирная кислота и изолецетин. Рибо-нуклеазы и дезоксирибонуклеазы панкреатического сока расщепляют РНК и ДНК пищевых веществ до нуклеотидов.

– Также рекомендуем “Нервная регуляция секреторной функции поджелудочной железы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция секреции поджелудочной железы.”

Источник

Представленная в разделе информация о лекарственных препаратах, методах диагностики и лечения предназначена для медицинских работников и не является инструкцией по применению.

Энтерокиназа — протеолитический фермент из группы эндопептидаз. Второе называние энтеропептидаза.

Энтерокиназа — протеолитический фермент из группы эндопептидаз. Второе называние энтеропептидаза.

Энтерокиназа представляет собой гликопротеид, молекула которого состоит не менее чем на 35% из углеводов; молекулярная масса энтерокиназы около 150 000. Молекула энтерокиназы состоит из двух полипептидных цепей — тяжелой, с молекулярной массой примерно 115 000 и легкой, имеющей молекулярную массу около 35 000.

Секреторные гранулы энтерокиназы располагаются в апикальной части высокопризматических мукоцитов дуоденальных желёз двенадцатиперстной кишки, а также, в небольшом объёме в тощей кишке и других отделах ЖКТ.

Основная функция энтерокиназы — превращение трипсиногена, фермента поджелудочной железы, в трипсин за счёт расщепления связи между лейцином и изолейцином. С помощью энтерокиназы от молекулы трипсиногена удаляется гексапептид и формируется биологически активная структура трипсина. После активации трипсина энтерокиназой начинается процесс автокатализа и трипсин далее выступает в качестве фермента, активирующего трипсиноген и другие проферменты поджелудочной железы. Энтерокиназа выполняют роль фермента в просвете тонкой кишки, в пристеночном слое слизи и на мембранах энтероцитов и только в щелочной среде.

Анализ кала на энтерокиназу

Активности энтерокиназы в кале определяют при оценке функционального состояния толстой кишки, ее моторики и микрофлоры. В норме в одном грамме кала у взрослых содержится до 20 единиц энтерокиназы. Активность энтерокиназы в кале при нарушении функции толстой кишки увеличивается до 200 единиц на г кала. При диарее, сопровождающей острые кишечные заболевания, активность энтерокиназы возрастает до 2000–3000 единиц на г кала.

Определение энтерокиназы в дуоденальном содержимом

Определение активности энтерокиназы в соке двенадцатиперстной кишки используют при оценке функционального состояния слизистой оболочки кишки. Метод основан на том, что энтерокиназа активирует трипсиноген, превращая его в трипсин. При малых количествах энтерокиназы в активированном секрете поджелудочной железы, полученном при дуоденальном зондировании или при эндоскопии, образуются лишь небольшие количества трипсина, которые протеолитически действуют еще слабо, но их оказывается достаточно для активирования химотрипсиногена, содержащегося в том же препарате. Так как активность химотрипсина преобладает над активностью трипсина, то казеин в присутствии солей кальция и фосфора створаживается. При больших количествах энтерокиназы в смеси преобладает собственно триптическая активность и казеин переваривается без створаживания. Количество энтерокиназы определяется путем разведения исследуемого субстрата и выяснения порций, в которых наступило полное переваривание казеина.

В норме количество энтерокиназы в секрете двенадцатиперстной кишки составляет 45–337 единиц на мл. Содержание энтерокиназы в дуоденальном соке меньше 45 единиц на мл считается пониженным. При слабом повышении количество фермента в соке не превышает 506 единиц на мл, при значительном — находится в пределах 507–1000 единиц на мл, при резком — превышает 1000 единиц на мл. Активность энтерокиназы может зависеть от характера питания, что снижает диагностическое значение определения энтерокиназы в кишечном соке (Саблин О.А. и др.).

Недостаточность энтерокиназы

Недостаточность энтерокиназы кишечная — редкая патология, впервые описанная в 1969 году, обусловленая дефицитом энтерокиназы в слизистой оболочки тонкой кишки. Характерные клинические симптомы:

- задержка развития срезу после рождения или при переводе на искусственное вскармливание

- частые рвоты

- гипотрофия 2–3 степени

- гипопротеинемические отеки

- анемия

- стеаторея

- отсутствие трипсина в кишечном соке при нормальном содержании или умеренном снижении липазы и амилазы

- быстрое улучшение на фоне диетотерапии белковыми гидролизатами и/или панкреатическими ферментами

- улучшение течения заболевания после достижения возраста 6–12 лет

Профессиональные медицинские публикации, затрагивающие роль энтерокиназы в гастроэнтерологии, а также её диагностическое значение

- Саблин О.А., Гриневич В.Б., Успенский Ю.П., Ратников В.А. Тонкая и толстая кишка. Исследование пищеварительной функции. В кн. Функциональная диагностика в гастроэнтерологии. Учебно-методическое пособие. – СПб. – 2002. – 88 с.

- Саблин О.А., Гриневич В.Б., Успенский Ю.П., Ратников В.А. Тонкая и толстая кишка. Методы исследования всасывания и выделения белков. Там же.

- Калинин А.В. Нарушение полостного пищеварения и его медикаментозная коррекция // Клинические перспективы в гастроэнтерологии, гепатологии. – 2001. – №3. – с. 21–25.

На сайте GastroScan.ru в разделе «Литература» имеется подраздел «Секреция, пищеварение в ЖКТ», содержащий статьи для профессионалов здравоохранения по данной тематике.

Назад в раздел

Источник