Как не пропустить рак поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы – одно из самых агрессивных онкологических заболеваний, и статистика по продолжительности жизни больных остается одной из самых печальных. О том, что надо знать об этом недуге, и можно ли от него защититься, рассказал старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» к.м.н. Илья Покатаев

Рак поджелудочной железы – одно из самых агрессивных онкологических заболеваний, и статистика по продолжительности жизни больных остается одной из самых печальных. О том, что надо знать об этом недуге, и можно ли от него защититься, рассказал МедНовостям старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России к.м.н. Илья Покатаев.

– Рак поджелудочной железы (РПЖ) встречается нечасто и возникает примерно у 7 человек на 100 тысяч населения. Однако заболеваемость растет, и сегодня среди россиян выявляется около 18 тысяч новых случаев в год. К сожалению, данные статистики неутешительны: РПЖ занимает одно из первых мест в России по смертности среди онкологических заболеваний. При этом, как правило, диагностируется заболевание на 3-4 стадии, только около четверти больных проживают 1 год от момента постановки диагноза. 75% пациентов погибают в течение одного года. При этом операбельная опухоль выявляется лишь в 15-18% случаев.

Почему РПЖ чаще всего диагностируется на последних стадиях?

– Это связано с тем, что на ранних стадиях рак поджелудочной железы протекает всегда бессимптомно.Чаще всего на ранней стадии онкология выявляется случайно, во время визита больного к врачу по другим причинам, когда на МРТ или КТ случайно находят узел в поджелудочной железе. В остальных случаях пациенты обращаются к врачу уже с желтухой, если опухоль распространилась на желчные протоки. В такой момент говорят о распространенном онкологическом процессе. Поэтому так важно обращать внимание на две вещи, кроме возникающего болевого синдрома: это появление сахарного диабета, а также ни с чем не связанное уменьшение массы тела. Эти симптомы могут свидетельствовать о поражении поджелудочной железы.

Что могло бы изменить эту ситуацию?

– Рак поджелудочной железы встречается нечасто. Шанс заболеть у человека в течение жизни составляет около 1%.При такой ситуации скрининг не может быть эффективен, даже если он существует. Другой вопрос, что нужно наблюдать и скринировать пациентов, у которых есть высокий риск развития этого вида рака. Именно такой вид скрининга и предлагается в развитых странах, но, к сожалению, пока не отработан в России. Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы выделять группы пациентов высокого риска. Это поможет увеличить вероятность выявления заболевания на ранних стадиях. Пациентов, которые попадают в группу риска, необходимо наблюдать, начиная с 40-50 лет и проводить КТ, МРТ и эндоскопический ультразвук.

Кто в группе риска?

– Главный фактор риска – это наследственная предрасположенность, в частности, наследственные синдромы, которые обуславливают возникновение рака поджелудочной железы с высокой долей вероятности. Это синдром Пейтца-Егерса, синдром Линча; синдром, связанный с наследованием мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. Это синдром семейного рака поджелудочной железы, когда ген, обуславливающий развитие этого вида рака, не выявлен, но известно, что два близких родственника, например, отец или брат, болели раком поджелудочной железы. Такая предрасположенность означает, что у здорового человека повышен риск возникновения этого вида онкологии, и ему рекомендуется программа скрининга. Для некоторых наследственных синдромов, например, Пейтца-Егерса, скрининг рекомендуется проводить, начиная с 40 лет, для других пациентов – с 50 лет.

Остальные факторы риска вторичны и включают в себя сахарный диабет, нарушение диеты, курение, наличие хронического панкреатита, ожирение, низкая физическая активность. Повторюсь, что их значение намного меньше, чем при наследственных синдромах, способствующих развитию рака поджелудочной железы.

Отдельно можно выделить фактор, касающийся нашей страны, – недостаток витамина D, то есть, недостаточную солнечную инсоляцию россиян. По некоторым данным, люди, которые подвержены меньшему количеству солнечного облучения, имеют риск рака поджелудочной железы в 8 раз выше, чем у людей, которые живут в южных странах.

В чем заключается лечение РПЖ?

– Если процесс находится на первой и второй стадии, то лечение как правило начинается с выполнения радикальной операции, которая должна быть дополнена профилактической послеоперационной химиотерапией. Если речь о более распространенном процессе, когда опухоль вовлекает крупные сосуды, проходящие в этой зоне, то лечение начинается с так называемого индукционного этапа, включающую в себя химиотерапию и иногда лучевую терапию, чтобы уменьшить размер опухоли и сделать операцию возможной. При четвертой стадии, когда выявлены отдаленные метастазы в печени, легких – в этом случае проводится только химиотерапия. Ее задача – максимально продлить жизнь пациенту.

Каков прогноз заболевания? И может ли сам больной как-то на него повлиять?

–Прогноз заболевания зависит от того, на какой стадии был поставлен диагноз. Если удается выполнить хирургическое вмешательство на ранних этапах, то, по европейским данным, пятилетняя выживаемость достигает почти 30%. За последние несколько лет эти показатели улучшились. В России выживаемость ниже, около 10%, однако мы наблюдаем тенденцию к ее увеличению. К сожалению, если болезнь выявлена на четвертой стадии и ее уже нельзя вылечить, то счет идет на месяцы.

Чтобы не допустить рецидива после окончания лечения важно наблюдаться у врача раз в два-три месяца. Необходимо восстановить работу желудочно-кишечного тракта: пациенты должны адекватно питаться, восстанавливаться после операции и возвращаться к норме своего веса. Никакой специальной программы реабилитации мы не рекомендуем, однако в качестве поддерживающей терапии пациенты могут принимать ферменты поджелудочной железы и препараты, которые бы стимулировали моторику ЖКТ.

Как относиться к «народным методам» лечения?

Народные методы лечения, в частности, так называемое лечебное голодание или вегетарианство, чаще всего приносят вред. Если у пациента развивается рецидив заболевания, что случается часто, то его алиментарный статус, или состояние питания, играет ключевую роль при планировании лечения. У пациента с серьезным алиментарным дефицитом часто полноценное лечение становится невозможным. Именно поэтому мы не рекомендуем придерживаться строгих диет, а наоборот, оптимизировать свой рацион питания, постепенно добавляя в него новые блюда.

Можно ли ожидать прорывов в лечении РПЖ, благодаря таргетной или иммунотерапии?

К сожалению, таргетная терапия рака поджелудочной железы продемонстрировала весьма слабые результаты в клинических исследованиях, и ее перспективы выглядят туманно. Возможно, препараты с принципиально новым механизмом действия окажутся способны изменить положение вещей. Существуют современные методы лечения, когда молекула с действующим веществом доставляется непосредственно к опухолевой ткани и накапливаются в ней, что позволяет обеспечить ей высокую противоопухолевую активность и безопасность. Выглядит перспективным воздействие не на саму опухоль, а на ее строму. Строма – расположенный вокруг опухолевых клеток комплекс, который регулирует питание опухоли, процессы устойчивости к химиотерапии, а также уход от иммунного ответа. Препараты с данным эффектом находятся на III (финальной) фазе клинических исследований.

Современная иммунотерапия, воздействующая на сигнальные пути, препятствующие активации противоопухолевого иммунитета, в первую очередь на PD-(L)1, CTLA4 находится на стадии клинических исследований, к которым приковано пристальное внимание всех онкологов, занимающихся проблемой терапии рака поджелудочной железы. Стоит также отметить, что большинство исследований, включая иммунотерапию, проходят в комплексе с препаратом наб-паклитаксел, что свидетельствует о признании эффективности и перспективах развития данного вида терапии.

Недавно сообщалось о том, что увенчались успехом эксперименты по выращиванию «в пробирке» островков поджелудочной железы. Значит ли это, что возможно выращивание всего органа и поможет ли это больным РПЖ?

– К сожалению, сомневаюсь, что это применимо. При раке поджелудочной железы редко когда удаляется вся поджелудочная железа, остается какая-то часть, которая выполняет свою функцию. Иногда требуется поддержка со стороны ферментной терапии.

Но пересаживать поджелудочную железу человеку, который перенес радикальную операцию, нецелесообразно, поскольку они подразумевают иммуносупрессивную терапию, то есть, подавление иммунной системы для того, чтобы пересаженный орган мог прижиться. Это противопоказано больным с онкологическим заболеванием, поскольку иммуносупрессия может стимулировать развитие опухолевого процесса.

Источник

Рак поджелудочной железы – одно из самых агрессивных онкологических заболеваний, и статистика по продолжительности жизни больных остается одной из самых печальных. О том, что надо знать об этом недуге, и можно ли от него защититься, рассказал старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России к.м.н. Илья Покатаев.

— Рак поджелудочной железы (РПЖ) встречается нечасто и возникает примерно у 7 человек на 100 тысяч населения. Однако заболеваемость растет, и сегодня среди россиян выявляется около 18 тысяч новых случаев в год. К сожалению, данные статистики неутешительны: РПЖ занимает одно из первых мест в России по смертности среди онкологических заболеваний. При этом, как правило, диагностируется заболевание на 3-4 стадии, только около четверти больных проживают 1 год от момента постановки диагноза. 75% пациентов погибают в течение одного года. При этом операбельная опухоль выявляется лишь в 15-18% случаев.

Почему РПЖ чаще всего диагностируется на последних стадиях?

— Это связано с тем, что на ранних стадиях рак поджелудочной железы протекает всегда бессимптомно. Чаще всего на ранней стадии онкология выявляется случайно, во время визита больного к врачу по другим причинам, когда на МРТ или КТ случайно находят узел в поджелудочной железе. В остальных случаях пациенты обращаются к врачу уже с желтухой, если опухоль распространилась на желчные протоки. В такой момент говорят о распространенном онкологическом процессе. Поэтому так важно обращать внимание на две вещи, кроме возникающего болевого синдрома: это появление сахарного диабета, а также ни с чем не связанное уменьшение массы тела. Эти симптомы могут свидетельствовать о поражении поджелудочной железы.

Что могло бы изменить эту ситуацию?

— Рак поджелудочной железы встречается нечасто. Шанс заболеть у человека в течение жизни составляет около 1%. При такой ситуации скрининг не может быть эффективен, даже если он существует. Другой вопрос, что нужно наблюдать и скринировать пациентов, у которых есть высокий риск развития этого вида рака. Именно такой вид скрининга и предлагается в развитых странах, но, к сожалению, пока не отработан в России. Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы выделять группы пациентов высокого риска. Это поможет увеличить вероятность выявления заболевания на ранних стадиях. Пациентов, которые попадают в группу риска, необходимо наблюдать, начиная с 40-50 лет и проводить КТ, МРТ и эндоскопический ультразвук.

Кто в группе риска?

— Главный фактор риска – это наследственная предрасположенность, в частности, наследственные синдромы, которые обуславливают возникновение рака поджелудочной железы с высокой долей вероятности. Это синдром Пейтца-Егерса, синдром Линча; синдром, связанный с наследованием мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. Это синдром семейного рака поджелудочной железы, когда ген, обуславливающий развитие этого вида рака, не выявлен, но известно, что два близких родственника, например, отец или брат, болели раком поджелудочной железы. Такая предрасположенность означает, что у здорового человека повышен риск возникновения этого вида онкологии, и ему рекомендуется программа скрининга. Для некоторых наследственных синдромов, например, Пейтца-Егерса, скрининг рекомендуется проводить, начиная с 40 лет, для других пациентов – с 50 лет.

Остальные факторы риска вторичны и включают в себя сахарный диабет, нарушение диеты, курение, наличие хронического панкреатита, ожирение, низкая физическая активность. Повторюсь, что их значение намного меньше, чем при наследственных синдромах, способствующих развитию рака поджелудочной железы.

Отдельно можно выделить фактор, касающийся нашей страны, — недостаток витамина D, то есть, недостаточную солнечную инсоляцию россиян. По некоторым данным, люди, которые подвержены меньшему количеству солнечного облучения, имеют риск рака поджелудочной железы в 8 раз выше, чем у людей, которые живут в южных странах.

В чем заключается лечение РПЖ?

— Если процесс находится на первой и второй стадии, то лечение как правило начинается с выполнения радикальной операции, которая должна быть дополнена профилактической послеоперационной химиотерапией. Если речь о более распространенном процессе, когда опухоль вовлекает крупные сосуды, проходящие в этой зоне, то лечение начинается с так называемого индукционного этапа, включающую в себя химиотерапию и иногда лучевую терапию, чтобы уменьшить размер опухоли и сделать операцию возможной. При четвертой стадии, когда выявлены отдаленные метастазы в печени, легких – в этом случае проводится только химиотерапия. Ее задача – максимально продлить жизнь пациенту.

Каков прогноз заболевания? И может ли сам больной как-то на него повлиять?

— Прогноз заболевания зависит от того, на какой стадии был поставлен диагноз. Если удается выполнить хирургическое вмешательство на ранних этапах, то, по европейским данным, пятилетняя выживаемость достигает почти 30%. За последние несколько лет эти показатели улучшились. В России выживаемость ниже, около 10%, однако мы наблюдаем тенденцию к ее увеличению. К сожалению, если болезнь выявлена на четвертой стадии и ее уже нельзя вылечить, то счет идет на месяцы.

Чтобы не допустить рецидива после окончания лечения важно наблюдаться у врача раз в два-три месяца. Необходимо восстановить работу желудочно-кишечного тракта: пациенты должны адекватно питаться, восстанавливаться после операции и возвращаться к норме своего веса. Никакой специальной программы реабилитации мы не рекомендуем, однако в качестве поддерживающей терапии пациенты могут принимать ферменты поджелудочной железы и препараты, которые бы стимулировали моторику ЖКТ.

Как относиться к «народным методам» лечения?

— Народные методы лечения, в частности, так называемое лечебное голодание или вегетарианство, чаще всего приносят вред. Если у пациента развивается рецидив заболевания, что случается часто, то его алиментарный статус, или состояние питания, играет ключевую роль при планировании лечения. У пациента с серьезным алиментарным дефицитом часто полноценное лечение становится невозможным. Именно поэтому мы не рекомендуем придерживаться строгих диет, а наоборот, оптимизировать свой рацион питания, постепенно добавляя в него новые блюда.

Можно ли ожидать прорывов в лечении РПЖ, благодаря таргетной или иммунотерапии?

— К сожалению, таргетная терапия рака поджелудочной железы продемонстрировала весьма слабые результаты в клинических исследованиях, и ее перспективы выглядят туманно. Возможно, препараты с принципиально новым механизмом действия окажутся способны изменить положение вещей. Существуют современные методы лечения, когда молекула с действующим веществом доставляется непосредственно к опухолевой ткани и накапливаются в ней, что позволяет обеспечить ей высокую противоопухолевую активность и безопасность. Выглядит перспективным воздействие не на саму опухоль, а на ее строму. Строма – расположенный вокруг опухолевых клеток комплекс, который регулирует питание опухоли, процессы устойчивости к химиотерапии, а также уход от иммунного ответа. Препараты с данным эффектом находятся на III (финальной) фазе клинических исследований.

Современная иммунотерапия, воздействующая на сигнальные пути, препятствующие активации противоопухолевого иммунитета, в первую очередь на PD-(L)1, CTLA4 находится на стадии клинических исследований, к которым приковано пристальное внимание всех онкологов, занимающихся проблемой терапии рака поджелудочной железы. Стоит также отметить, что большинство исследований, включая иммунотерапию, проходят в комплексе с препаратом наб-паклитаксел, что свидетельствует о признании эффективности и перспективах развития данного вида терапии.

Недавно сообщалось о том, что увенчались успехом эксперименты по выращиванию «в пробирке» островков поджелудочной железы. Значит ли это, что возможно выращивание всего органа и поможет ли это больным РПЖ?

— К сожалению, сомневаюсь, что это применимо. При раке поджелудочной железы редко когда удаляется вся поджелудочная железа, остается какая-то часть, которая выполняет свою функцию. Иногда требуется поддержка со стороны ферментной терапии.

Но пересаживать поджелудочную железу человеку, который перенес радикальную операцию, нецелесообразно, поскольку они подразумевают иммуносупрессивную терапию, то есть, подавление иммунной системы для того, чтобы пересаженный орган мог прижиться. Это противопоказано больным с онкологическим заболеванием, поскольку иммуносупрессия может стимулировать развитие опухолевого процесса.

Автор: Ирина Резник

Ссылка на источник

Источник

Как не пропустить рак поджелудочной железы

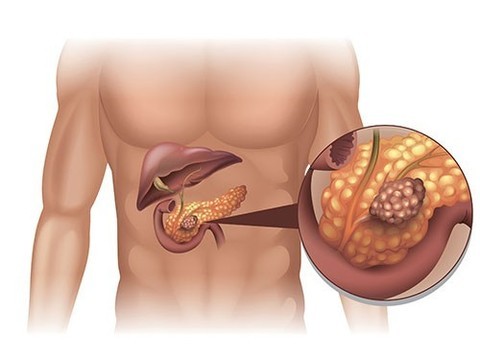

Одним из самых опасных онкологических заболеваний считается рак поджелудочной железы.

Это злокачественная опухоль, исходящая из железистой ткани или протоков поджелудочной железы. У болезни неблагоприятный прогноз. На ранних стадиях патологический процесс протекает бессимптомно, а диагноз зачастую ставится уже тогда, когда опухоль переходит в 3-4 стадии и начинает давать метастазы.

Эпидемиология

По данным Ассоциации онкологов России за 2015 год в структуре онкологических заболеваний населения рак поджелудочной железы составил 3,3%. Наибольшее число заболеваний приходится на людей в возрасте 60-80 лет. В структуре смертности от онкологических заболеваний рак поджелудочной занимает 5-ое место, уступая только раку легких, желудка, ободочной кишки и молочной железы.

Эта патология чаще всего поражает мужчин, однако на сегодняшний день наблюдается рост заболеваемости среди женщин. Так, за последние 10 лет прирост этого показателя среди мужчин составил 9,39%, среди женщин — 14,95%

Факторы риска

К причинам развития рака поджелудочной железы относятся:

- курение

- неправильное питание

- хронический панкреатит

- генетические синдромы

- наследственность (наличие заболевания у родственников)

- ожирение

Симптомы

На ранних стадиях болезнь себя редко проявляет. Симптомы не выражены и неспецифичны, поэтому выявить патологию удается чаще всего на поздних сроках.

Первые признаки (общее недомогание, слабость, потеря аппетита, снижение веса) далеко не всегда могут насторожить больного. Со временем пациент может заметить более характерные симптомы:

- боль в верхней или средней трети живота и спины, левом подреберье

- желтуха, кожный зуд

- нарушение функций пищеварения, диарея

- тошнота, рвота

- при метастатическом поражении других органов могут начинаться внутренние кровотечения

Диагностика

К традиционным методам диагностики относятся узи и компьютерная томография с болюсным контрастным усилением. Эти методы позволяют выявить точную локализацию опухоли, ее объем, структуру, определить наличие метастаз и сопутствующих патологий.

Прогрессивным методом считается эндосонография (эндоскопический ультразвук). Для его проведения используется гибкий эндоскоп с видеокамерой и ультразвуковым датчиком. Он вводится непосредственно к поджелудочной железе, тем самым обеспечивает достаточная четкость изображения. Эндосонография позволяет выполнить диагностику заболевания на самых ранних стадиях с точностью 90-95%.

Гистологические исследования помогают достоверно определить наличие или отсутствие раковых клеток, тип опухоли. Результаты гистологии необходимы для подбора плана лечения и составления прогнозов.

Лечение и прогнозы

Выбор методов лечения напрямую зависит от стадии, размеров, типа опухоли, наличия метастаз, общего состояния пациента. Основная задача — уничтожение раковых клеток, если это возможно, либо недопущение распространения заболевания на другие органы и системы.

Радикальное хирургическое вмешательство может дать шанс на исцеление пациента, но операбельность опухолей низкая — всего 10-15%. У данного способа лечения много противопоказаний, а при наличии метастаз он попросту бессмыслен.

Химиотерапия и лучевая терапия применяются как послеоперационное лечение. Если хирургическое вмешательство невозможно, то данные виды терапии могут остановить или хотя бы замедлить распространение опухоли, уменьшить симптомы.

В целом, прогноз у болезни неблагоприятный, что делает ее одной из самых опасных. На сегодняшний день не существует достаточно распространенных и эффективных методов лечения рака поджелудочной железы на 3-4 стадиях, помощь пациенту концентрируется в основном на симптоматической терапии. Медианная выживаемость после операции составляет около двух лет, менее 20% больных переживают 5-тилетний рубеж. Радикальное хирургическое вмешательство позволяет увеличить эту цифру до 45%. При неполном удалении опухоли практически всегда следует рецидив.

Профилактика

Не существует гарантированных способов предотвратить раковое заболевание, но соблюдение этих рекомендаций позволяет снизить риски его возникновения:

- правильное питание, ограничение в употреблении жареных блюд, добавление в рацион овощей, клетчатки

- отказ от курения, алкоголя

- активный образ жизни, физкультура

Важно наблюдение за здоровьем желудочно-кишейчного тракта, лечение и контроль над панкреатитом, сахарным диабетом, заболеваниями печени.

Рекомендуется регулярно (хотя бы раз в 2 года) проходить обследования поджелудочной железы: анализы крови, узи.

Эти привычки позволят предупредить опасную болезнь либо выявить ее на ранних стадиях, когда пациенту еще можно помочь лечением.

Источник