Экзокринной функции поджелудочной железы лечение

Экзокринная недостаточность поджелудочной железы – это состояние, при котором железа не способна вырабатывать достаточное количество ферментов для переваривания пищи.

Экзокринная недостаточность ведет к нарушению всасывания питательных веществ, потере веса и гиповитаминозу.

Американские врачи выделяют две ведущие причины экзокринной недостаточности поджелудочной железы – это хронический панкреатит (воспаление железы) и муковисцидоз.

Поскольку симптомы экзокринной недостаточности могут напоминать другие гастроэнтерологические заболевания, ее диагностика зачастую затруднена, а истинная распространенность данной патологии недооценивается.

Экзокринная недостаточность поджелудочной железы успешно поддается лечению ферментными препаратами. Диета и здоровый образ жизни также помогают достичь хорошего результата.

Что такое экзокринная недостаточность поджелудочной железы?

Переваривание пищи – это сложный и многоэтапный процесс.

Он начинается еще в ротовой полости, когда вы пережевываете первый кусочек и смачиваете его слюной. Как только пища проглочена, в дело вступает желудок со своей соляной кислотой и пепсином.

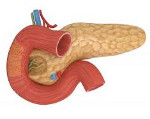

Примерно через 30 минут полупереваренная пища поступает в тонкий кишечник, а именно в ее начальный отдел – 12-перстную кишку. Здесь поджелудочная железа с помощью ферментов расщепляет крупные молекулы на более простые и пригодные для всасывания в кровь.

Поджелудочная железа, наряду со слюнными и потовыми железами, относится к важнейшим железам внешней секреции. Это означает, что она выделяет биологически активные вещества на поверхность через специальные протоки. У поджелудочной железы есть и эндокринная функция: она заключается в выработке гормонов инсулина, соматостатина, грелина и панкреатического полипептида в кровь человека.

Если ваша поджелудочная железа здорова, то она способна не только обеспечить переваривание пищи, но и поддерживать обмен веществ, в том числе глюкозы. При экзокринной недостаточности пищеварительных ферментов становится недостаточно, а организму в результате не хватает витаминов и нутриентов.

При отсутствии лечения экзокринная недостаточность может замедлить рост и развитие у детей, привести к проблемам с костной тканью, оставить организм беззащитным перед инфекциями и укоротить жизнь.

Причины экзокринной недостаточности поджелудочной железы

Причин экзокринной недостаточности очень много. Все то, что повреждает поджелудочную железу или блокирует высвобождение ее ферментов, может стать причиной этого состояния. Наиболее частыми причинами, как мы уже говорили, считаются хронический панкреатит и муковисцидоз.

Муковисцидоз, или кистозный фиброз – неизлечимое генетическое заболевание, при котором в пищеварительной и дыхательной системе выделяется густой и вязкий секрет, забивающий протоки поджелудочной железы, а также бронхиол и мелких бронхов.

При хроническом воспалении поджелудочной железы – панкреатите – нормальная ткань постепенно замещается бесполезной рубцовой тканью. Функции железы при этом ухудшаются, выработка ферментов снижается, а ваш организм перестает справляться даже с привычными продуктами питания.

Научные исследования подтверждают связь между курением и хроническим панкреатитом.

Другие причины экзокринной недостаточности поджелудочной железы:

• Рак поджелудочной железы

• Хирургическое удаление части железы

• Закупорка панкреатического протока

• Глютеновая энтеропатия

• Болезнь Крона

• Аутоиммунный панкреатит

• Сахарный диабет

• Синдром Золлингера-Эллисона

• Состояния после операций на ЖКТ

• Демпинг-синдром

Симптомы экзокринной недостаточности поджелудочной железы

Данное состояние бывает сложно диагностировать, потому что его симптомы пересекаются с другими заболеваниями, в том числе с синдромом раздраженного кишечника, пептической язвой, желчнокаменной болезнью, воспалительными заболеваниями кишечника и др.

Чаще всего экзокринная недостаточность поджелудочной железы проявляет себя хронической диареей и потерей веса. Характерна стеаторея – выделение большого количества непереваренных жиров с калом, что придает каловым массам маслянистый вид и резкий неприятный запах.

Другие симптомы экзокринной недостаточности:

• Слабость и утомляемость

• Избыточное газообразование

• Боль в центре живота, отдающая в спину

• Потеря мышечной массы, необъяснимое похудение

• Признаки гиповитаминоза (ломкость ногтей, выпадение волос)

Диагностика экзокринной недостаточности поджелудочной железы

Знать перечисленные симптомы – этого недостаточно. Проблема заключается в том, что диарея не развивается до тех пор, пока железа не утратила 90% своих функциональных возможностей, то есть на протяжении некоторого времени болезнь может протекать с нормальным стулом.

Для подтверждения экзокринной недостаточности поджелудочной железы нужен анализ кала, анализ крови на витамины и жирные кислоты, а также компьютерная томография – для выявления первопричин.

Лечение и профилактика

Лечение экзокринной недостаточности следует начинать как можно быстрее.

Заместительная терапия панкреатическими ферментами – это золотой стандарт в лечении данного состояния. Для заместительной терапии применяют большой арсенал препаратов, которые содержат ферменты поджелудочной железы свиней, а иногда и дополнительные активные компоненты.

Эти препараты обладают липолитической (расщепляют жиры), амилолитической (расщепляют крахмал) и протеолитической (расщепляют белки) активностью, которая измеряется в стандартных единицах – 8000, 10000, 20000. Сюда относят панкреатин, мезим, панзинорм, фестал, креон, пангрол и другие препараты.

Заместительная терапия панкреатическими ферментами как бы выполняет работу, с которой не справляется поджелудочная железа. Она не восстанавливает железу, но способна поддерживать организм больного на протяжении многих лет, позволяя усваивать питательные вещества.

Очень важную роль в лечении экзокринной недостаточности поджелудочной железы играет правильное питание и здоровый образ жизни.

Больным рекомендуется следующее:

• Избегание стрессов

• Отказ от курения и алкоголя

• Частый прием пищи малыми порциями

• Сбалансированное питание с ограничением жиров

• Прием витаминных добавок (особенно витамины A, D, E и K)

Константин Моканов: магистр фармации и профессиональный медицинский переводчик

Источник

Ферментная недостаточность поджелудочной железы – это ограниченная секреция либо низкая активность панкреатических ферментов, приводящая к нарушению расщепления и всасывания питательных веществ в кишечнике. Проявляется прогрессивным похудением, метеоризмом, анемией, стеатореей, полифекалией, диареей и полигиповитаминозом. Диагностика основана на лабораторных методах исследования внешней секреции поджелудочной железы, проведении копрограммы, определении уровня ферментов в кале. Лечение включает терапию основного заболевания, нормализацию поступления нутриентов в организм, заместительное введение ферментов поджелудочной железы, симптоматическое лечение.

Общие сведения

Ферментная недостаточность поджелудочной железы – одна из разновидностей пищевой интолерантности, которая развивается на фоне угнетения внешнесекреторной панкреатической деятельности. Оценить частоту экзокринной недостаточности ПЖ в популяции не представляется возможным, так как исследования, посвященные этому состоянию, практически не проводятся, а частота выявления ферментной недостаточности гораздо выше, чем, например, хронических панкреатитов.

Тем не менее, недостаточность выработки панкреатических ферментов является серьезным состоянием, способным привести к выраженному истощению и даже смерти пациента при отсутствии адекватного лечения. Практические изыскания в области гастроэнтерологии направлены на разработку современных ферментных препаратов, способных полностью заместить экзокринную функцию поджелудочной железы и обеспечить нормальное течение процессов пищеварения.

Ферментная недостаточность поджелудочной железы

Причины

Первичная панкреатическая недостаточность связана с поражением поджелудочной железы и угнетением ее экзокринной функции. К причинам формирования первичной панкреатической недостаточности относят:

- врожденную недостаточность ферментов;

- агенезию либо гипоплазию железы;

- все виды хронического панкреатита;

- рак поджелудочной железы;

- муковисцидоз;

- жировое перерождение панкреас на фоне ожирения;

- операции на поджелудочной железе;

- синдром Швахмана;

- синдром Йохансона-Близзарда.

При вторичной форме патологии ферменты вырабатываются в достаточном количестве, однако в тонком кишечнике инактивируются либо их активация не происходит. Вторичная ферментная недостаточность поджелудочной железы развивается при:

- поражении слизистой оболочки тонкого кишечника;

- гастриноме;

- операциях на желудке и кишечнике;

- угнетении секреции энтерокиназы;

- белково-энергетической недостаточности;

- патологии гепатобилиарной системы.

Патогенез

Патогенетические механизмы формирования внешнесекреторной панкреатической недостаточности включают: атрофию и фиброз поджелудочной железы (как следствие обструктивного, алкогольного, калькулезного или некалькулезного панкреатита, атеросклероза, возрастных изменений, систематического неправильного питания, сахарного диабета, оперативных вмешательств на панкреас, гемосидероза); панкреатический цирроз (является исходом некоторых форм хронического панкреатита – сифилитического, алкогольного, фиброзно-калькулезного); панкреонекроз (гибель части либо всех клеток поджелудочной железы); формирование камней в панкреатических протоках.

Классификация

Недостаточность экзокринной функции поджелудочной железы может быть:

- врожденной (генетический дефект, нарушающий либо блокирующий секрецию ферментов) и приобретенной;

- первичной и вторичной;

- относительной и абсолютной.

Абсолютная ферментная недостаточность поджелудочной железы обусловлена угнетением секреции ферментов и бикарбонатов на фоне уменьшения объема паренхимы органа. Относительная недостаточность связана со снижением поступления панкреатического сока в кишечник из-за обтурации просвета протоков поджелудочной железы камнем, опухолью, рубцами.

Симптомы ферментной недостаточности

В клинической картине ферментной недостаточности поджелудочной железы наибольшее значение имеет синдром мальдигестии (угнетение пищеварения в просвете кишечника). Непереваренные жиры, попадая в просвет толстого кишечника, стимулируют секрецию колоноцитов – формируется полифекалия и диарея (стул жидкий, увеличен в объеме), кал имеет зловонный запах, цвет серый, поверхность маслянистая, блестящая. В стуле могут быть видны непереваренные комочки пищи.

Мальдигестия протеинов приводит к развитию белково-энергетической недостаточности, проявляющейся прогрессирующим похудением, дегидратацией, дефицитом витаминов и микроэлементов, анемией. На продолжающуюся потерю веса большое влияние оказывает соблюдение диеты с ограничением жиров и углеводов, а также боязнь приема пищи, формирующаяся у многих пациентов с хроническим панкреатитом.

Нарушения моторики желудка (тошнота, рвота, изжога, чувство переполнения желудка) могут быть связаны как с обострением панкреатита, так и с опосредованным влиянием экзокринной панкреатической недостаточности за счет нарушения гастро-интестинальной регуляции, развития дуодено-гастрального рефлюкса и др.

Диагностика

Основное значение для выявления ферментной недостаточности поджелудочной железы имеют специальные тесты (зондовые и беззондовые), часто комбинирующиеся с ультразвуковыми, рентгенологическими и эндоскопическими методами. Зондовые методики являются более дорогостоящими и причиняют пациентам дискомфорт, однако и результаты их более точные. Беззондовые тесты дешевле, спокойнее переносятся больными, но они дают возможность определить панкреатическую недостаточность только при значительном снижении или полном отсутствии ферментов:

- Прямой зондовый секретиново-холецистокининовый тест. Основан на стимуляции секреции ПЖ введением секретина и холецистокинина с последующим забором нескольких проб дуоденального содержимого с интервалом 10 минут. В полученных образцах исследуется активность и скорость панкреатической секреции, уровень бикарбонатов, цинка, лактоферрина. В норме прирост объема секрета после теста составляет 100%, прирост уровня бикарбонатов – не менее 15%. О ферментной недостаточности ПЖ говорит прирост объема секрета менее 40%, отсутствие прироста уровня бикарбонатов. Ложноположительные результаты возможны при сахарном диабете, целиакии, гепатите, после резекции части желудка.

- Непрямой зондовый тест Лунда. Схож с предыдущим методом, но стимуляция панкреатической секреции производится путем введения в зонд пробной пищи. Данное исследование провести проще (не требует инъекции дорогостоящих препаратов), однако результаты его в значительной мере зависят от состава пробной пищи. Ложноположительный результат возможен при наличии у пациента сахарного диабета, целиакии, гастростомы.

- Беззондовые методы. В основе беззондовых методов лежит введение в организм определенных веществ, способных взаимодействовать с ферментами в моче и сыворотке крови. Исследование продуктов метаболизма данного взаимодействия дает возможность оценить внешнесекреторную функцию поджелудочной железы. К беззондовым тестам относят бентирамидный, панкреато-лауриловый, йодолиполовый, триолеиновый и другие методы.

Кроме того, определить уровень панкреатической секреции можно и косвенными методами: по степени поглощения плазменных аминокислот поджелудочной железой, путем качественного анализа копрограммы (будет повышено содержание нейтральных жиров и мыла на фоне нормального уровня жирных кислот), количественного определения в кале жира, фекального химотрипсина и трипсина, эластазы-1.

Инструментальные методы диагностики (рентгенография органов брюшной полости, МРТ, КТ, УЗИ поджелудочной железы и гепатобилиарной системы, ЭРХПГ) используются для выявления основного и сопутствующих заболеваний.

Лечение ферментной недостаточности поджелудочной железы

Лечение экзокринной панкреатической недостаточности должно быть комплексным, включать коррекцию нутритивного статуса, этиотропную и заместительную терапию, симптоматическое лечение. Этиотропная терапия направлена, в основном, на предотвращение прогрессирования гибели паренхимы ПЖ.

Диетотерапия

Коррекция пищевого поведения заключается в исключении употребления алкоголя и табакокурения, увеличении количества белка в рационе до 150г/сут., сокращении количества жиров как минимум вдвое от физиологической нормы, приеме витаминов в лечебных дозировках. При выраженном истощении может потребоваться частичное либо полное парентеральное питание.

Медикаментозная терапия

Основным методом лечения ферментной недостаточности поджелудочной железы является пожизненный заместительный прием ферментов с пищей. Показания к заместительной ферментной терапии при панкреатической недостаточности: стеаторея с потерей более 15 г жира в стуки, прогрессирующая белково-энергетическая недостаточность.

Наибольшей эффективностью на сегодняшний день обладают микрогранулированные ферментные препараты в кислотоустойчивой оболочке, заключенные в желатиновую капсулу – капсула растворяется в желудке, создавая условия для равномерного перемешивания гранул препарата с пищей. В ДПК, при достижении уровня рН 5,5, содержимое гранул высвобождается, обеспечивая достаточный уровень панкреатических ферментов в дуоденальном соке. Дозировки препаратов подбираются индивидуально, в зависимости от тяжести заболевания, уровня панкреатической секреции. Критериями эффективности заместительной терапии и адекватности дозировок ферментных препаратов является увеличение веса, уменьшение метеоризма, нормализация стула.

Прогноз и профилактика

Прогноз при панкреатической недостаточности обусловлен выраженностью основного заболевания и степенью поражения паренхимы поджелудочной железы. Учитывая тот факт, что ферментная недостаточность поджелудочной железы развивается при гибели значительной части органа, прогноз обычно сомнительный. Предупредить развитие данного состояния можно путем своевременной диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы, отказа от приема алкоголя, курения.

Источник

Вопросы, касающиеся диагностики экзокринной недостаточности поджелудочной железы (ПЖ), оценки степени выраженности этого состояния и способов его коррекции, достаточно часто встают перед педиатрами, терапевтами, гастроэнтерологами, хирургами.

Хотя в настоящее время известны врожденные заболевания с изолированным выпадением липазной, амилазной или протеазной функций ПЖ, в клинической практике чаще приходится иметь дело со смешанной недостаточностью с преобладанием липазной дисфункции.

Значительная экзокринная недостаточность ПЖ с выпадением преимущественно липазной активности проявляется непереваренным частым, иногда обильным, стулом с характерным жирным блеском и своеобразным запахом. Описанная клиническая картина характерна для таких тяжелых заболеваний, как муковисцидоз, синдром Швахмана-Даймонда и врожденная липазная недостаточность. В то же время умеренная или незначительная панкреатическая недостаточность, часто выявляющаяся лишь при проведении специального обследования, может сопровождать многие гастроэнтерологические заболевания (например, целиакию), быть симптомом хронического панкреатита.

Муковисцидоз — аутосомно-рецессивное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора хлоридных каналов; характеризуется поражением практически всех экзокринных желез, тяжелым течением и фатальным исходом. Степень поражения органов дыхания и выраженность экзокринной панкреатической недостаточности определяют прогноз заболевания. Рациональная заместительная терапия препаратами поджелудочной железы, жизненно необходимая больным с муковисцидозом, помогает увеличить продолжительность жизни пациента и улучшить ее качество.

Синдром Швахмана-Даймонда — врожденное состояние, которое характеризуется панкреатической недостаточностью (преимущественно липазной) на фоне гипоплазии ПЖ, гематологическими сдвигами, задержкой роста, костными аномалиями. Клиническая картина полиморфна и зависит от преобладающего синдрома. В случае доминирования панкреатической недостаточности заболевание проявляется жирным стулом и гипотрофией различной степени выраженности, что требует заместительной терапии высокоактивными препаратами панкреатических ферментов. Прогноз заболевания определяется в большей степени выраженностью гематологических сдвигов, особенно нейтропении, и, как следствие, частотой инфекционных осложнений.

Врожденная липазная недостаточность проявляется с рождения учащенным жирным стулом и наличием соответствующих лабораторных признаков. Ранее сложность диагностики этого заболевания была связана с необходимостью исключения всех прочих заболеваний, проявляющихся панкреатической недостаточностью. С появлением теста на панкреатическую эластазу-1 в стуле решать данную проблему стало значительно проще. В случае адекватной коррекции нарушенной функции ПЖ высокоактивными препаратами панкреатических ферментов прогноз может считаться относительно благоприятным.

Среди приобретенных форм панкреатической недостаточности следует отметить панкреатическую недостаточность при хроническом панкреатите, а также панкреатическую недостаточность вследствие резекции ПЖ, например при низидиобластозе или опухоли. В этом случае помимо коррекции экзокринной функции ПЖ также требуется заместительная терапия препаратами инсулина под контролем эндокринолога.

Для оценки экзокринной функции ПЖ применяются прямые (обычно зондовые) и косвенные (беззондовые) методы. Прямые методы связаны с непосредственным определением активности ферментов в дуоденальном содержимом, а косвенные — с оценкой процессов переваривания стандартных субстратов.

Простейшим непрямым методом является копрологическое исследование. Повышение количества нейтрального жира, соединительной ткани, мышечных волокон и/или крахмала указывает на снижение экзокринной функции ПЖ. На точность данного метода влияет большое число факторов, иногда не имеющих прямого отношения к экзокринной функции ПЖ, в частности объем выделяемой в просвет кишечника желчи, ее качественный состав, состояние моторики кишечника, наличие воспалительных процессов в тонкой кишке, терапия ферментными препаратами и прочее. Исходя из этого, метод можно считать лишь ориентировочным. Тем не менее копрологическое исследование рекомендуется проводить всем больным с гастроэнтерологической патологией на начальном этапе обследования.

Более точную (количественную) оценку липолитических процессов в кишечнике дает липидограмма кала с определением количества триглицеридов в кале методом тонкослойной хроматографии. Метод может быть рекомендован для уточнения характера стеатореи и для оценки эффективности заместительной терапии.

За рубежом широко применяется косвенный тест, так называемый ВТ-РАВА-тест. В качестве субстрата используется синтетический пептид N-бензоил-L-тирозил-р-аминобензойная кислота (ВТ-РАВА), расщепляемая в основном химотрипсином. Освободившаяся парааминобензойная кислота всасывается в кровь и выводится почками. В моче, собранной за 8 часов, в норме определяется 61% принятой парааминобензойной кислоты. Снижение экскреции говорит о нарушении протеолиза в тонкой кишке.

Тест с дилауратом флуоресцеина основан на расщеплении вышеназванного субстрата панкреатической эстеразой до свободной лауриновой кислоты и флуоресцеина, который всасывается и выводится с мочой. Определение концентрации флуоресцеина в моче отражает активность панкреатических ферментов. Предложены также тесты с мечеными 14С-триолеином и 3Н-масляной кислотой, однако в силу специфики работы с радиоизотопными препаратами они не получили широкого распространения.

Техника проведения панкреатического зондирования аналогична той, которая применяется при обычном дуоденальном зондировании. В качестве стимулятора может использоваться 33%-ный раствор сернокислой магнезии. Порции дуоденального содержимого собирают до и после стимуляции с последующим определением в них активности панкреатических ферментов.

Более специфическим стимулятором является 0,5%-ный раствор соляной кислоты (солянокислый тест). После стимуляции кислотой увеличиваются объем секрета, бикарбонатная щелочность и снижается активность ферментов. Тест характеризует продукцию бикарбонатов ПЖ в ответ на закисление дуоденального содержимого.

В качестве стимуляторов секреции для оценки ферментативной функции ПЖ могут применяться пищевые продукты. Чаще всего используется тест Лунда (Lundh): стимуляция ПЖ смесью, состоящей из сухого молока, растительного масла и глюкозы, растворенной в 300-500 мл теплой воды. Смесь из 18 г растительного масла, 16 г казилака и 40 г глюкозы, растворенная в 300 мл воды, содержит примерно 6% жира, 5% белка и 15% углеводов. После введения стимулятора собирают четыре последовательные 30-минутные пробы дуоденального содержимого (то есть сбор проводится в течение 2 часов), в котором определяют активность трипсина, липазы, амилазы.

Однако «золотым стандартом» для оценки экзокринной функции ПЖ на протяжении многих лет были и остаются разработанные в 1960 году секретиновый и панкреазиминовый (холецистокининовый) тесты. Секретин стимулирует выделение ПЖ бикарбонатов, а панкреазимин (холецистокинин) — ферментов. Тесты могут проводиться по отдельности или вместе. После введения зонда и получения базальных порций дуоденального содержимого внутривенно вводят секретин, после чего собирают три порции секрета с интервалом в 10 мин для определения динамики объема и бикарбонатной щелочности. При проведении секретин-панкреазиминового теста после получения указанных порций внутривенно вводят панкреазимин и собирают еще три порции дуоденального содержимого для определения активности ферментов.

Выделяют нормосекреторный ответ на введение стимуляторов, а также гиперсекреторный (избыточное повышение активности ферментов), характерный для начальных стадий поражения ПЖ, гипосекреторный (снижение активности ферментов), наблюдающийся при глубоких изменениях в ПЖ, и обтурационный ответ (снижение объема секрета), отражающий блокаду протоков.

Секретиновый и панкреазиминовый тесты обладают высокой точностью, однако широкое их применение невозможно из-за чрезвычайно высокой стоимости секретина и панкреазимина. Недостатками метода являются также необходимость зондирования пациента, длительность процедуры и возможность возникновения побочных реакций, связанная с внутривенным введением препаратов.

Появившийся в последние годы и вошедший в широкую практику метод определения эластазы-1 в кале представляет собой реальную альтернативу дорогостоящему и инвазивному секретин-панкреазиминовому тесту. Панкреатический фермент эластаза-1 не метаболизирует в кишечнике, и его активность в кале объективно отражает экзокринную функцию ПЖ. Так как эластаза-1 органоспецифична, ее определение исключает возможность ошибки, связанной с функцией кишечных ферментов. Более того, в отличие от косвенных тестов, например липидограммы кала, определение эластазы-1 можно проводить, не отменяя препараты панкреатических ферментов.

Уровень эластазы-1 в стуле определяется иммуноферментным методом с использованием моноклональных антител (Elastase 1 stool test®, ScheBo Biotech, Германия) и в норме составляет не менее 200 мкг/г кала. Более низкие показатели свидетельствуют о наличии экзокринной панкреатической недостаточности.

Определение эластазы-1 в стуле показано во всех случаях, когда имеется подозрение на экзокринную недостаточность ПЖ и обсуждается вопрос о применении препаратов панкреатических ферментов, так как использование этого метода позволяет избежать их необоснованного назначения.

С появлением доступного и высокоточного теста для оценки экзокринной панкреатической секреции врачи получили возможность обоснованной диагностики изолированной панкреатической недостаточности: до недавнего времени этот диагноз ставился методом исключения. Нормальный уровень эластазы-1 в стуле наряду с выраженной стеатореей за счет нейтрального жира однозначно указывает на изолированную липазную недостаточность. Определение эластазы-1 у больных с тяжелой панкреатической недостаточностью (муковисцидоз, синдром Швахмана, изолированная липазная недостаточность) дает возможность, не отменяя ферментотерапии, контролировать состояние ПЖ. Наконец, внедрение данного теста в повседневную практику позволит развеять миф о вредном влиянии длительной ферментотерапии на экзокринный аппарат ПЖ.

В то же время появление теста на эластазу-1 в стуле не исключает возможности использования косвенных методов исследования экзокринной панкреатической функции, так как лишь они (копрограмма или предпочтительнее липидограмма кала) позволяют оценить степень адекватности заместительной терапии и подобрать дозу препарата (табл. 1).

| Таблица 1. Диагностическое значение активности эластазы-1 в стуле и выраженности стеатореи при одновременном определении |

|

Алгоритм исследования экзокринной функции ПЖ, каким он видится на сегодняшний день, представлен в табл. 2 и на рисунке.

| Таблица 2. Общий алгоритм исследования экзокринной функции поджелудочной железы |

|

Коррекция экзокринной недостаточности ПЖ должна проводиться высокоактивными препаратами панкреатических ферментов. Доза препарата подбирается индивидуально под контролем характера стула, копрограммы и липидограммы кала.

Наиболее эффективны микросферические и микротаблетированные препараты панкреатических ферментов с рН-чувствительной оболочкой. Высокая активность этих препаратов определяется несколькими факторами. Во-первых, высокой степенью активности исходного субстрата (панкреатина), используемого для их производства. Во-вторых, благодаря особой форме этих препаратов (микросферы размером 1-1,2 мм) они равномерно смешиваются с желудочным содержимым и синхронно с ним проникают в двенадцатиперстную кишку. Исследования показали, что диаметр микросферы 1-1,2 мм является в этом отношении оптимальным, тогда как сферы диаметром 2 мм и более задерживаются в желудке не менее чем на 2 часа [3, 4]. В-третьих, рН-чувствительная оболочка микросфер защищает фермент от разрушения в желудке и высвобождает его в двенадцатиперстной кишке. Кроме того, сами микросферы помещены в капсулы (также рН-чувствительные), которые защищают микросферы от преждевременной активации в ротовой полости и в пищеводе, где, как и в двенадцатиперстной кишке, имеет место щелочная среда. Кроме того, такая форма облегчает прием препарата. Таким образом, препарат в капсулах достигает желудка, где капсулы растворяются, а микросферы высвобождаются и перемешиваются с желудочным содержимым. В двенадцатиперстной кишке при значении рН около 5,5 рН-чувствительная оболочка микросфер растворяется и высокоактивные ферменты начинают действовать.

Для микросферического капсулированного препарата панкреатических ферментов (креона) характерно быстрое и равномерное распределение активного вещества в желудке с полной защитой этого вещества от инактивации кислотой желудочного сока, что достигается путем наполнения желатиновой капсулы известным количеством микросфер с препаратом панкреатина (диаметр 1-1,2 мм), покрытых энтеросолюбильной оболочкой. Растворяясь в желудке за несколько минут, капсула освобождает микросферы, которые сохраняют резистентность к действию высококислотного желудочного сока (рН = 1). Необходимость защищать панкреатические ферменты в желудке не вызывает сомнения. Было показано, что лишь 10% липолитической активности незащищенного препарата сохраняется после его прохождения через желудок [2]. Благодаря тому что микросферы креона покрыты энтеросолюбильной защитной оболочкой, после прохождения ими желудка сохраняется 98,6% ферментативной активности. Микросферы равномерно смешиваются с желудочным химусом и эвакуируются в тонкую кишку, где быстро растворяются в щелочной среде, освобождая ферменты. При рН окружающей среды, равном 5,5, 90% препарата высвобождается за 45 мин, а при рН = 6 — за 15 мин, что обеспечивает адекватное течение пищеварительных процессов [1, 5]. Таким образом обеспечивается возможность быстрого и высокоэффективного воздействия препарата.

В одной капсуле препарата креон 10 000 содержится 150 мг высокоочищенного панкреатина, полученного из ПЖ свиньи и состоящего из липазы (10 000 Е), амилазы (8000 Е) и протеаз (600 Е) (Е — единицы Ph. Eur.). Препарат креон 25 000 содержит 300 мг высокоочищенного панкреатина с высокой активностью липазы (25 000 Е), амилазы (18 000 Е) и протеаз (1000 Е). Доза препарата подбирается индивидуально. Вначале пациенту назначают одну-две капсулы препарата, которые следует принимать с едой, а затем дозу подбирают в зависимости от индивидуальной потребности. Суточная доза препарата зависит от тяжести экзокринной недостаточности ПЖ. В педиатрической практике для облегчения приема препарата капсулу можно осторожно вскрыть, а микросферы принять, не разжевывая и запивая небольшим количеством воды или сока. Если смешивать микросферы с пищей, то их следует принимать немедленно; в противном случае может произойти повреждение энтеросолюбильной оболочки.

Препарат имеет широкий спектр показаний, при которых выявлена его эффективность. Основной областью его использования являются состояния с экзокринной недостаточностью ПЖ. Многочисленные исследования показали высокую эффективность микросферических препаратов у больных с мальабсорбцией, в широком смысле этого слова. В частности, показана целесообразность применения препарата в качестве вспомогательной терапии при мальабсорбции у детей с целиакией, а также с острыми кишечными инфекциями. Так, назначение креона в период реконвалесценции острой кишечной инфекции позволило существенно сократить число дефекаций, стул становится более оформленным, уменьшаются явления метеоризма, стеаторея, креаторея, амилорея. В целом при коррекции мальабсорбции у больных с острой кишечной инфекцией хороший эффект достигается у 87% больных детей, удовлетворительный — у 10%, а отсутствие эффекта наблюдается лишь у 3% пациентов. С помощью радиоиммунных методов было показано, что креон значительно улучшает всасывание нутриентов (по сравнению с контрольной группой, где лечение проводилось обычным панкреатином).

Среди достоинств современных препаратов панкреатических ферментов следует отметить отсутствие побочных эффектов и хорошую переносимость, благодаря чему эти средства можно применять во всех возрастных группах. При необходимости препараты назначают на протяжении длительного времени, не опасаясь, что возникнут какие-либо отрицательные последствия. Больные с муковисцидозом, синдромом Швахмана-Даймонда, врожденной липазной недостаточностью получают заместительную терапию пожизненно. Пациентам с транзиторной панкреатической недостаточностью препараты панкреатических ферментов назначают на срок от нескольких недель до нескольких месяцев под контролем соответствующих методов исследования. В то же время следует избегать и необоснованного назначения ферментных препаратов, достаточно широко практиковавшегося в последние годы. Использование современных методов диагностики экзокринной панкреатической недостаточности позволяет реально сузить круг пациентов, которым требуется дорогостоящая заместительная терапия.

В заключение хотелось бы отметить, что рациональный подход к выбору методов диагностики и коррекции экзокринной недостаточности ПЖ обеспечивает наибольшую эффективность лечения при оптимальной его стоимости.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию

Примечание. Частота контрольных исследований эластазы-1 и липидограмм кала определяетс