Изоденсивное образование поджелудочной железы

Опухоль поджелудочной железы симптомы и лечение. По своему происхождению новообразования в поджелудочной железе бывают доброкачественными или злокачественными.

Часто их выявляют после инструментального обследования других органов. На УЗИ однозначно вид опухоли не определить. При подозрении на новообразование в поджелудочной железе нужно обратиться к врачу, который назначит дополнительное всестороннее обследование.

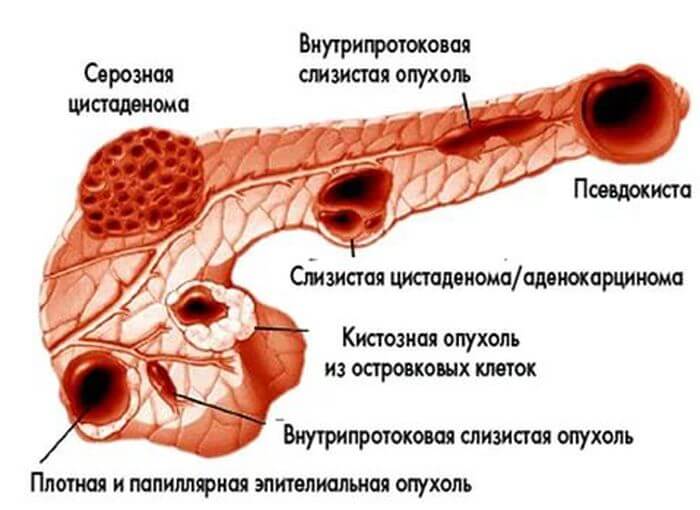

Классификация опухолей

Новообразование в поджелудочной железе разделяются:

По локализации — месту возникновения в структуре железы:

- головка;

- тело;

- хвост;

- островки Лангерганса;

- протоки.

Гистологическому строению определяется, из каких клеток образовалась опухоль:

- эпителиальное происхождение;

- железистой паренхимы;

- из островкового эпителия;

- неэпителиального генеза;

- дизонтогенетические.

Функциональным нарушениям – состояние, связанное с изменением регуляции в организме: гормональной или нервной. Орган остается неповрежденным, но деятельность поджелудочной железы нарушается.

Симптомы

Развитие опухоли до поры протекает без видимых симптомов. Когда она разрастается и возможно прорастает в близлежащие органы: желудок, тогда появляются типичные симптомы, с которыми доктор знаком. По симптомам он назначает всестороннее обследование.

Злокачественная опухоль поджелудочной железы проявляет свои симптомы при значительном разрастании:

Закупорка протоков

Закупорке протоков (обтюрация) – появляется при сдавливании образованием органов, которые нарушают свое функционирование, и проявляется болями, свидетельствующими о том, что новообразование просочилось сквозь нервные окончания. У каждого пациент симптомы проявляются индивидуально и зависят от места возникновения.

Опухоль головки поджелудочной железы провоцирует боль в правом подреберье. Опухоль хвоста поджелудочной железы вызывает дискомфорт и боль в левом подреберье. Если образованием охвачено тело поджелудочной железы, то боль проявляется вкруговую, опоясывающая.

Боль сильно увеличивается при несоблюдении диеты, а также лежа на спине. Сдавливание органов приводит к закупорке желчных протоков, проявляющееся в оттоке желчи из печени в кишечник. Результатом становится механическая желтуха. У нее свои симптомы:

- желтушное окрашивание кожи, склер или слизистых оболочек;

- обесцвечивание стула;

- потемнение мочи;

- изменение размера печени и желчного пузыря в сторону увеличения;

- возникновение кожного зуда.

Рак поражает близлежащие органы, из которых может, в любой момент открыться кровотечение.

Интоксикация

Интоксикация организма. Ее признаки часто путают с признаками заболеваний и отклонений в ЖКТ. Симптомы похожи, но действие на организм интоксикации значительно тяжелее:

- резкое снижение веса;

- потеря аппетита;

- вялость, немощь, апатия;

- повышение температуры.

Доброкачественная опухоль поджелудочной железы позволяет классифицировать симптоматику 2 видов:

Ранняя стадия имеет бессимптомное течение, и приобретает их в процессе роста:

- боли вверху живота, подреберьях, правом или левом, отдающая в спину, усиливающаяся по ночам;

- дискомфорт и боль после приема пищи;

- постепенная потеря веса;

- тошнота, снижение аппетита, немощь и потеря трудоспособности.

Поздняя стадия – проявляется симптомами, как и при злокачественной опухоли. Помимо перечисленных выше, симптомов вызывает страх и нервные расстройства, повышает потоотделение. Симптомы могут возникать постепенно или внезапно. И они отличаются, завися от типа доброкачественного образования.

Риски возникновения

Точной причины появления раковых клеток нет. Но опухолевый процесс имеет свои факторы риска, о которых многие знают. Среди них:

- Вредные привычки: алкоголь, курение.

- Генная предрасположенность.

- Неправильное питание.

- Панкреатит.

- Неблагоприятная экологическая обстановка.

Диагностика

Всесторонне обследование пациента, используя различные методы исследования, позволит выяснить тяжесть опухоли: очаги, размеры, действие на соседние органы, метастазирование.

Обследование поможет определиться с методикой лечения:

- УЗИ. Позволяет увидеть новообразование, очаг его распространения.

- Компьютерная томография с введением контрастного вещества выявит не только очаги опухоли, но и метастазы, если они есть.

- Рентгенологические методы: А) Рентгенография определяет последствия прорастания опухоли на желудок и двенадцатиперстную кишку, сдавливание органов, диффузия слизистых оболочек, снижение моторики. В) Релаксационная дуоденография определяет локализацию опухоли и последствия ее разрастания. С) Ирригография выявляет дефекты в поперечно-ободочной кишке в результате прорастания опухоли.

- Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография позволяет осмотреть желчную и панкреатическую системы с целью выявления их поражений. Взять материал для биопсии из неблагополучных очагов.

- Эндоскопический ультразвук. За счет технического оснащения: эндоскоп, видеокамера, ультразвуковой датчик, возможно, исследовать новообразование, введя инструменты через кишку. Такое исследование позволяет выявить новообразование на ранних стадиях.

- Рентгенохирургическая диагностика с контрастом позволяет выявить причины механической желтухи и смещение артерий.

- Радионуклидное исследование позволяет выявить закупорку общего с поджелудочной железой желчного протока.

- Нашумевший спорный тестер Джека Андраки, основан на анализе крови или мочи, используя специальную бумагу.

Главное в диагностике — установка медицинского диагноза на основании интерпретация полученных результатов исследования и анализов, формирование экспертного заключения.

Лечение

Необходимое лечение подбирается доктором на основании диагностики и анализов.

Хирургическая терапия всегда показана при обнаружении доброкачественного образования. Исследование гистологии со срезов образования позволит точно установить была ли она доброкачественной. Основные операции по удалению новообразований:

- Резекция состоит в удалении части поджелудочной железы, чаще в ее хвосте.

- Удаление непосредственно образования способом вылущивания. Выполняются для опухолей, которые продуцируют гормоны: доброкачественная инсулома.

- Панкреатодуоденальная резекция производится в случае размещения образования на головке железы. Оно удаляется вместе с 12-перстной кишкой.

- Селективная артериальная эмболизация закупоривает сосуд, на котором растет образование с целью отключить подпитку кровоснабжением. Используется при гемангиоме.

Химиотерапия

Химиотерапия призвана лечить злокачественное образование при помощи токсинов и ядов, которые называются химиопрепаратом. Она бывает: предоперационной, послеоперационной, профилактической, лечебной.

Поскольку раковые клетки бесконечно делятся, то химиотерапия циклично повторяется в расчете с клеточным циклом деления. Процедура состоит из капельного введения препарат или приёмом таблеток.

Наружная радиотерапия, являющаяся разновидностью терапии лучевой. Суть излечения — бомбардирование зоны новообразования излучением от медицинского ускорителя в виде пучка элементарных частиц. Проводится сеансами через фиксированный промежуток времени. Показания к применению:

- Сокращение размера опухоли на поджелудочной железе перед хирургическим вмешательством.

- Локально-возникшем раке поджелудочной железы.

- Уменьшение страданий при метастазах.

- Предотвращение рецидивов рака после хирургической операции.

Симптоматическая терапия направлена на снятие болей и облегчения страданий умирающего пациента: гормональная терапия – это лечение с помощью применения гормонов, способных тормозить рост рака. Продлевает продолжительность жизни.

Виротерапия применяет онкотропные или онколитические вирусы в терапевтических целях, мобилизуя против злокачественных клеток естественные защитные силы иммунной системы организма.

Нанонож как необратимая электропорация, разрушающая раковые клетки путем воздействия на них электрическим полем большой интенсивности локализовано. Для этого применяется специальный аппарат — нанонож.

В настоящее время слывет одним из самых результативных способов уничтожения опухоли в поджелудочной железе. Факт возможности повторения процедуры важное обстоятельство для повторного проведения при рецидивах или неоперабельном раке.

Шансы на выздоровление или жизнь после оперативного лечения

Сама операция на поджелудочной железе мало опасна. Прогноз оптимистичней при ранних сроках выполнения операции. Полностью выздоравливают пациенты с доброкачественными опухолями: глюкагономы, инсуломы, гастриномы и их разновидности

Рак поджелудочной железы имеет печальную статистику:

- На операцию поступают пациенты, у которых отсутствуют множественные метастазы, А это, как правило, лишь 15% больных. Для 85 % предоставляются виды лечения, направленные на продление жизни.

- Смертность на операционном столе у одного пациента из 6.

- Продолжительность жизни до 5 лет у каждого десятого больного после хирургического вмешательства, у остальных меньше.

После оперативного лечения возможны осложнения в функционировании организма. Любая операция влечет приспособление организма к потере органа или его части. Если орган жизненно важен, то адаптация проходит тяжелее. У пациентов после удаления опухоли поджелудочной железы, симптомы и лечение влекут 2 проблемы: сбои при пищеварении, снижение инсулина в организме.

Решаются проблемы дефицита путем назначения медикаментозных препаратов. При сопутствующих удалениях частей близлежащих органов: желудка, селезенки, двенадцатиперстной кишки врач посоветует надлежащую терапию и диету.

Профилактика

Поскольку ученые неутомимо работают над вопросом изучения причин, дающих толчок развитию рака, а ответа на них нет со 100 % достоверностью, поэтому руководства во избежание заболевания нет.

Лучший способ профилактики исключить знакомые всем факторы риска. Быть внимательным к себе при проявлениях болей в месте расположения железы. Не откладывать визит к доктору и хотя бы поверхностное обследование УЗИ.

Опухоль поджелудочной железы симптомы и лечение животрепещущая тема для многих страдающих заболеванием.

Источник

Насырова Л.А.

1

Байков Д.Э.

1

1 ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России

В представленной работе описан клинический случай инсулиномы хвоста поджелудочной железы у 52-летнего мужчины. В анамнезе болен более 10 лет, клинически заболевание проявляется триадой Уиппла (приступы, сопровождающиеся обморочным состоянием, головокружением и появлением испарины при ускорении выполнения движений, тяжелая гипогликемия, развивающаяся во время этих приступов, приступы проходят после назначения больному глюкозы). Было проведено комплексное лучевое исследование, включающееся в себя многодетекторную рентгеновскую спиральную компьютерную томографию, полипозиционное ультразвуковое сканирование, магнитно-резонансную томографию. По факту проведенных исследований было выявлено объемное образование хвоста поджелудочной железы. После этого было проведено оперативное вмешательство, в дальнейшем состояние пациента значительно улучшилось, биохимические показатели крови в пределах нормы. При морфологической верификации клинический диагноз «инсулинома хвоста поджелудочной железы» был подтвержден. Таким образом, из работы следует, что применение современных диагностических технологий в комплексе со знаниями клинической картины, с учетом разнообразия морфологических типов инсулином поджелудочной железы является залогом правильно, своевременно установленного диагноза, влияющим на тактику хирургического лечения и в конечном итоге способствующим скорейшему выздоровлению пациентов, страдающих этим заболеванием.

магнитно-резонансная томография

компьютерная томография

инсулинома

1. Мухаматуллина Э.З. Роль объемной динамической компьютерной томографии в сравнении с различными методами визуализации в топической диагностике инсулином / Э.З. Мухаматуллина, С.А. Кондрашин, С.К. Терновой. — М.: Медицинская визуализация, 2014, — С. 75

2. Остман Й.В. Основы лучевой диагностики. От изображения к диагнозу: пер. с англ. / Й.В. Остманн, К. Уальд, Д. Кроссин. – М.; Медицинская литература, 2012. — 368 с.

3. Прокоп М. Компьютерная томография. Учебное пособие в 2 т. / М. Прокоп, М Галански – М.: МЕДпресс-информ, 2007 – Т. 2 – 712 с.

4. Руммени Эрнст Й. Магнитно-резонансная томография тела. Пер. с англ. / Г.К. Кармазановский – М.; Медицинская литература, 2014. — 297 с.

5. Силина Т.Л. Эндоультрасонография в предоперационной диагностике инсулином / Т.Л. Силина, С.Ю. Орлов, С.А. Кондрашин и др. — Эндокринная хирургия. — № 1, 2007. — С. 22–27.

6. Стрэнг Д.Г. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот и таз // Д.Г. Стрэнг, В. Догра —М.; СПб.: БИНОМ», «Диалект», — 2012. — 448 с.

7. Cryer P.E. The barrier of hypoglycemia in diabetes. Diabetes, 2008, 57(1) — Р. 3169–3176

8. Cryer P.E. et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J. Clin. Endocrinol.Metab., 2009, 94(3. — Р. 709–728.

В настоящее время проблема заболеваний

поджелудочной железы является весьма актуальной, оказывающей существенное

влияние на такие демографические показатели, как заболеваемость и смертность [1,

2]. Наблюдается увеличение частоты распространенности опухолей из эндокринной

системы поджелудочной железы, характеризующихся как локальным – островковым,

так и диффузным поражением [5]. Инсулинома поджелудочной железы гистологически

является гормонально активной аденомой, развивающейся из бета-клеток островков

Лангерганса [3]. Кроме того, инсулинома является наиболее часто встречающейся опухолью

среди всех опухолей APUD-системы, выявляемой в 1 случае на 100

тыс. населения и составляющей от 70 до 75% от всех апудом поджелудочной железы

[7]. Этап инструментальной диагностики включает визуальные методы исследования,

ни один из которых не дает стопроцентной выявляемости [4]. В связи с этим на

сегодня не существует универсального критерия в топической диагностике

инсулином [6]. Метод ультразвукового сканирования является первостепенным, в

особенности на этапе скрининговых исследований [8].

Цель исследования

Сопоставить различные лучевые методы

исследования при диагностике инсулиномы хвоста поджелудочной железы.

Материалы и методы

исследования

Нами было проведено комплексное

клинико-инструментальное обследование пациента М. в возрасте 52 лет, обратившегося

в консультативную поликлинику клиники БГМУ. Был проведен объективный осмотр

пациента. Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания проводился по общепринятым

методикам. Были проведены полипозиционное ультразвуковое сканирование конвексным

датчиком на 3,5 МГц (MedisonAccuvix), мультиспиральная 128-срезовая

рентгеновская компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. На основании

полученных результатов было проведено оперативное лечение: мобилизация по

Vautrin—Kocher инсулиномы хвоста поджелудочной железы.

Результаты

Лабораторные показатели и клинические

проявления заболевания соответствовали триаде Уиппла (обморочные состояния,

головокружение, появление испарины при ускорении выполнения движений,

гипогликемия, развивающаяся во время этих

приступов). В области хвоста поджелудочной железы лоцировалось изоэхогенное

образование, размерами достигающее 10х15 мм (рис. 1).

Рис.

1. Изоэхогенное образование, структурно соотносящиеся с тканью селезенки,

размерами достигающее 10х15 мм

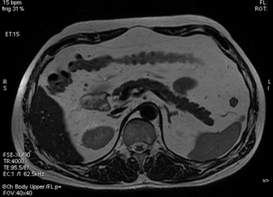

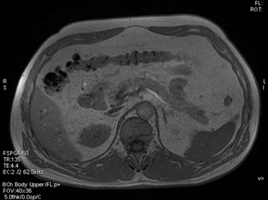

При

проведении исследования установлено, что в нативную фазу исследования в области

хвоста поджелудочной железы в передних его отделах, выходя на контур,

визуализировали изоденсивной плотности (45–55 HU) образование, размерами не превышающее

15 мм, структурно не отличимое от неизмененной ткани поджелудочной железы (рис.

2).

Рис.

2. При нативной КТ изоденсивной плотности (45–55 HU) образование, размерами не

превышающее 15 мм, структурно не отличимое от неизмененной ткани поджелудочной

железы

Поджелудочная

железа на остальном протяжении с умеренно и неравномерно подчеркнутым перистым

рельефом, структурно однородна, плотностью 45–55 HU, на уровне головки толщиной достигала

до 16 мм, тела — до 17 мм, хвоста — до 15 мм и с локальным утолщением в области

образования до 21 мм. Вирсунгов проток не расширен, местами обозрим.

Парапанкреатическая клетчатка не изменена. По заднему контуру железа

сопровождается селезеночной веной шириной до 6 мм.

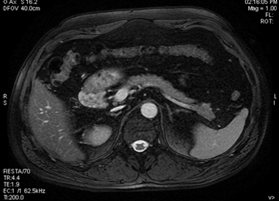

В

артериальную фазу накопление контрастного вещества по наружному краю до 125 HU. Со стороны паренхимы поджелудочной

железы образование плотностью достигало 85–95 HU, на 20–30 единиц превышая плотность

контрастированной паренхимы самой железы (рис. 3).

Рис.

3. При КТ с динамическим болюсным усилением плотность образования в

артериальную фазу неравномерно повышается до 125 HU

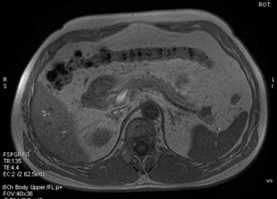

В

венозную фазу контрастирования краевое накопление контрастного вещества по

наружному контуру образования плотностью до 125 HU (рис. 4).

Рис.

4. При КТ в венозную фазу контрастирования краевое накопление контрастного

вещества по наружному контуру образования плотностью до 125 HU

В

паренхиматозную фазу плотность поджелудочной железы и образования равномерно

выравнивается, в среднем составляя 65–75 HU (рис. 5).

Рис. 5. В паренхиматозную фазу образование в виде

кольцевидного наложения

Само

образование слабо визуализируется в виде кольцевидного наложения до 15 мм в

диаметре. Дополнительных образований в стенках полых органов — в желудке,

петлях тонкого и толстого кишечника, в желчном пузыре — не выявлено.

При

магнитно-резонансной томографии поджелудочная железа в размерах не увеличена,

имеет четкие перистые контуры, дольчатое строение. На уровне головки толщина

достигает 15 мм, тела — 18 мм, хвоста — 16 мм, с локальным выпячиванием по

переднему контуру, увеличивающим толщину поджелудочной железы здесь до 20 мм

(рис. 6, рис. 7).

Рис.

6. МРТ поджелудочной железы по Т1 ВИ. Железа с неравномерно подчеркнутым

рельефом, в области хвоста ограниченно утолщена

Рис.

7. МРТ поджелудочной железы по Т2 ВИ. Локальное утолщение хвоста поджелудочной

железы за счет объемного образования, выходящего на контур органа в передних

отделах

Структура

железы по Т1 и Т2 взвешенным изображениями неоднородного изо-, умеренно

гипоинтенсивного сигнала. Образование, выходящее на контур в области хвоста,

структурно неотличимо от прилежащей паренхимы поджелудочной железы. На диффузно

взвешенных изображениях (DWI, с фактором взвешенности 500 и 1000)

выходящее на контур образование хвоста поджелудочной железы визуализируется

самостоятельно, представлено гиперинтенсивным сигналом, размерами достигает

11х10х9 мм (рис. 8, 9).

Рис.

8. МР-изображение поджелудочной железы. Гипоинтенсивное образование в области

хвоста в передних отделах входит на контур, деформируя очертания органа,

дорсально достигает Вирсунгова протока

Рис.

9. Последовательно следующий аксиальный срез при МРТ-поджелудочной железы. В

проекции хвоста сохраняется гипоинтенсивный очаг, в задних отделах достигающий

умеренно компримирующий проток поджелудочной железы

На

остальном протяжении паренхимы железы представлена гипоинтенсивным сигналом,

без признаков дополнительных включений. Вирсунгов проток обозрим, до 2 мм в

диаметре, в области хвоста локально расширен до 3 мм, нерезко смещен кзади.

Дополнительных образований в стенках желудочно-кишечного тракта, а также в

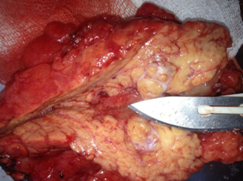

желчном пузыре не выявлено. Проведено оперативное вмешательство с частичной

резекцией тела и хвоста железы (рис. 10).

Рис.10.

Инсулинома хвоста поджелудочной железы – макропрепарат.

При

морфологической и гистологической верификации диагноз был подтвержден

Заключение

Таким

образом, комплексный диагностический подход является залогом быстрого и

своевременного установления диагноза с топометрической визуализацией объемного

образования, что в свою очередь способствует выбору и планированию тактики

хирургического лечения. Характеризуя каждый метод в отдельности, следует

отметить, что ультразвуковое сканирование в качестве скринингового метода

диагностики полностью себя оправдывает, но при этом не позволяет провести

полноценный количественный и качественный анализ образований и соответственно

не может выступать как единственный самостоятельный метод диагностики.

Спиральная мультидетекторная компьютерная томография с внутривенным болюсным

«усилением» в настоящее время является «золотым» стандартом в диагностике

инсулином поджелудочной железы, позволяет визуализировать образования размерами

менее 10 мм и вполне может выступать как самостоятельная методика на этапе

дооперационного планирования тактики хирургического лечения. При

магнитно-резонансной томографии, используя разные импульсные последовательности,

возможно визуализировать образования поджелудочной железы размерами менее 10 мм

в любом количестве и расположении. Таким образом, применение современных

диагностических технологий в комплексе со знаниями клинической картины, с учетом

разнообразия морфологических типов инсулином поджелудочной железы является

залогом правильно, своевременно установленного диагноза, влияющим на тактику

хирургического лечения и в конечном итоге способствующим скорейшему

выздоровлению пациентов, страдающих этим заболеванием.

Рецензенты:

Муфазалов

Ф.Ф., д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии, ядерной

медицины и радиотерапии с курсом ИДПО ГБОУ ВПО «Башкирский государственный

медицинский университет» Минздрава России, г. Уфа;

Нартайлаков

М.А., д.м.н., профессор кафедры общей хирургии с курсом лучевой терапии ИДПО

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России,

г. Уфа.

Источник