Изменения в поджелудочной железе при сахарном диабете патанатомия

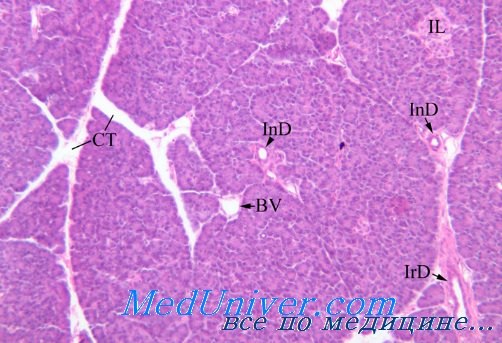

Морфология сахарного диабета. Патологическая анатомия сахарного мочеизнуренияНаиболее частой причиной возникновения сахарного диабета является наследственная неполноценность инсулярного аппарата, а также инфекции (особенно вирусные) и различные стрессорные воздействия. Обязательным фактором в патогенезе этого заболевания является абсолютный или относительный дефицит в организме инсулина, вызывающий нарушение углеводного и других видов обмена. При сахарном диабете главным образом поражается островковый аппарат поджелудочной железы. На вскрытии умерших от диабетической комы при макроскопическом исследовании обычно обнаруживается небольших размеров поджелудочная железа сравнительно плотной консистенции, имеющая на разрезе неравномерное мелкодольчатое строение с признаками отложения жира. При микроскопическом исследовании поджелудочной железы нередко наблюдается атрофия клеток железистых ацинусов, избыточное развитие межуточной соединительной ткани, гиалиноз и склеротические изменения стенок кровеносных сосудов. Количество островков Лангерганса и их размеры значительно уменьшены, они овальной или неправильной формы и окружены нежной соединительнотканной капсулой. Клетки островкового аппарата в различной степени дистрофически изменены, иногда атрофичны, а в соединительнотканных прослойках отмечается гиалиноз. При некоторых клинических формах сахарного диабета наряду с дистрофическим и атрофическим процессами иногда могут наблюдаться явления регенерации островковой паренхимы. В настоящее время установлено, что островки Лангерганса человека состоят из трех видов эпителиальных клеток (альфа-, бета- и дельта-клетки). Следует отметить, что дельта-клетки островкового аппарата поджелудочной железы не содержат в своей цитоплазме специфической грануляции и, по-видимому, являются камбиальными элементами, не продуцирующими физиологически активных начал.

Успех в области изучения как количественного, так и качественного состава клеток островков Лангерганса был в значительной степени достигнут благодаря разработанным в последние годы методам гистологической и гистохимической окраски основных клеточных структур. В настоящее время в литературе описано сравнительно много различных методов окраски, используемых для дифференцировки клеток островкового аппарата поджелудочной железы. Маркировка островковых клеток основана на окрашиваемости в различные цвета их специфической протоплазматической зернистости. С целью дифференцировки альфа- и бета-клеток в настоящее время применяется хромовоквасцовый гематоксилин с флоксипом (по Гомори), модифицированный метод окраски специфической протоплазматической грануляции по способу азан, железный гематоксилин (по Гайденгайну), а также трихромовый метод Массона. Неплохие результаты дает метод импрегнации азотнокислым серебром клеточных элементов островкового аппарата по Грос — Шульцу, а также по Рожеру. Сравнительно недавно Н. Maske предложил еще один метод, при помощи которого специфическая цитоплазматическая зернистость окрашивается альдегид-фуксипом и железотриоксигематеином; последним реактивом красятся также и ядра островковых клеток. Есть косвенные указания (Р. Уильям), что с помощью флюоресцентной микроскопии можно также дифференцировать островковые клетки поджелудочной железы. Используя указанные методы исследования, было уточнено, что островковые альфа-клетки, продуцирующие в норме глюкагон, или так называемый гипергликемизирующий фактор, обычно крупные, имеют неправильную форму, немногочисленны, содержат в цитоплазме при окраске по Гомори красного цвета зернистость, неаргирофильны и локализуются в периферических частях островка. Бета-клетки мелкие, преимущественно овальной формы, вырабатывают инсулин, хорошо импрегнируются солями серебра, их значительно больше, чем альфа-клеток; цитоплазма этих клеток нежно зернистая, синеватого оттенка и занимают они центральное положение в островках. С тех пор, как стало известно, что основные, активно функционирующие клеточные элементы островкового аппарата продуцируют различные гормоны (альфа-клетки — глюкагон, а бета-клетки — инсулин) и по своему воздействию на концентрацию сахара в крови являются антагонистами, наряду с цитологическими исследованиями островковых клеток начали шороко использовать метод подсчета соотношения количества клеточных форм. В нормальных условиях у человека и позвоночных животных в островках Лангерганса количество альфа-клеток по отношению к бета-клеткам обычно составляет 25%, то есть отношение, равное 1 : 4. Однако указанное соотношение в норме значительно варьирует в зависимости от функционального состояния этих клеток. Количественное преобладание того или иного типа клеток свидетельствует о повышении функциональной активности соответствующего вида островковых элементов. Хотя некоторые авторы считают соотношение альфа- и бета-клеток в островках при сахарном диабете но постоянным и не специфичным, большинство исследователей все же полагают, что метод подсчета количественного соотношения клеточных элементов в островках вполне приемлем для микроскопической диагностики. При выраженных формах сахарного диабета количество бета-клеток обычно снижается, в то время как количество альфа-клеток не изменяется, либо несколько увеличивается. При этом в цитоплазме бета-клеток обнаруживаются признаки дегрануляции, явления дистрофии, а подчас и атрофическио изменения. – Также рекомендуем “Поджелудочная железа при тяжелой форме сахарного диабета. Диабетический гломерулосклероз” Оглавление темы “Патология поджелудочной железы и надпочечников”:

|

Источник

При сахарном диабете наиболее часто поражается поджелудочная железа. Макроскопически она нередко уменьшена в размере вследствие атрофических изменений, наступивших в результате развития соединительной ткани или в отдельных случаях вследствие ее недоразвития. Однако часто па секции не удается установить никаких макроскопических изменений.

При гистологическом исследовании определяются гиалиновая дегенерация островков, их склероз в результате хронических внутри- и внеостровковых изменений, гидропическая дегенерация. Все эти процессы в итоге ведут к атрофии и гибели части островков. Необходимо отметить, что в данных, приводимых различными авторами, имеются большие расхождения в отношении частоты этих нарушений.

В то время как одни патологоанатомы находили изменения островкового аппарата почти во всех случаях диабета, другие в 1/4 всех случаев заболевания не находили в нем никаких изменений.

Л. В. Соболев в 1901 г. одним из первых подверг систематическому анатомогистологическому изучению поджелудочную железу у больных, страдавших сахарным диабетом. Он показал уменьшение числа островков, вплоть до почти полного их исчезновения, и наличие выраженных в них дегенеративных и атрофических изменений. Однако в 2 исследованных случаях диабета (из 15) он не мог установить никаких видимых изменений в островках.

Из других эндокринных желез наиболее значительные изменения наблюдаются в гипофизе: уменьшаются вес, главным образом за счет передней доли, число и величина эозииофильных клеток и отмечается частичная их дегенерация. Базофильные и хромофорные клетки также нередко регрессивно изменены. Количество последних, однако, может быть увеличено по сравнению с нормой. Некоторые авторы больше чем в половине случаев обнаружили диффузный или локализованный склероз передней доли. Имеются указания, что вес гипофиза у здоровых лиц (18—50 лет), равный в среднем 0,63 г, снижен у больных диабетом до 0,54 г.

Итак, изменения со стороны гипофиза и особенно передней его доли указывают на возможную его функциональную недостаточность.

В надпочечниках нарушения наблюдаются преимущественно в корковом веществе и заключаются в обеднении липоидами и в регрессивных изменениях клеток корковой паренхимы. Мозговое вещество поражается значительно реже. В некоторых случаях отмечаются уменьшение его объема и склеротические изменения. Вес надпочечников при диабете уменьшен в молодом возрасте и увеличен у стариков.

В щитовидной железе, наряду с явлениями коллоидной струмы и регрессивными изменениями фолликулов с развитием соединительной ткани, наблюдаемыми у части больных, находят также и различную степень гиперплазии фолликулов (с уменьшением их диаметров), выстланных кубическим эпителием и лишенных коллоида. Таким образом, в то время как в некоторых случаях гистологическая картина указывает на гипофункцию железы, в других — морфологические изменения отчетливо говорят об ее гиперфункции.

Околощитовидпые железы у больных диабетом в молодом и среднем возрастах уменьшены. При гистологическом исследовании наблюдаются разрастание интерстиция, уменьшение протоплазмы главных клеток, увеличение жира. Значительно меньшие изменения обнаруживаются при старческом диабете.

Нарушения в яичниках неспецифичны для диабета и наблюдаются при различных других тяжелых заболеваниях. В яичках, по имеющимся данным, сперматогенез сохранен.

Значительные изменения нередко наблюдаются в сердечно-сосудистой системе, легких, печени и почках. Сосуды значительно чаще, чем у здоровых лиц, поражаются атеросклеротическим процессом с нарушением питания соответствующих сосудистых областей.

В легких у многих нелеченных или неправильно леченных больных диабетом на вскрытии находят туберкулезные изменения продуктивного или экссудативного характера с образованием каверн.

Печень нередко увеличена. Гистологически в ней отмечаются гиперемия, жировая инфильтрация и цирротические изменения. Имеются указания, что среди изменений, могущих вызвать увеличение печени, существенную роль играет повышенное содержание в ней воды.

Почки часто гипертрофированы. Нередко находят интеркапиллярный гломерулосклероз с гиалинизацией клубочков. Наблюдается различная степень поражения клубочков, от частичного их вовлечения с отложением в центре клубочков гиалиновых масс вплоть до полной его гиалинизации. Со стороны тубулярного эпителия отмечаются также дегенеративные изменения.

Изменения типа интеркапиллярного гломерулосклероза значительно чаще встречаются у лиц, страдавших при жизни сахарным диабетом, чем у погибших от других заболеваний. Но все же эти нарушения не являются специфическими для диабета, и нет оснований для номенклатуры «диабетический гломерулосклероз».

У больных сахарным диабетом, погибших от диабетической комы, описаны дегенеративные изменения в ганглиозных клетках различных отделов центральной нервной системы (коре головного мозга, диэнцефалических центрах и др.), в капиллярах и отек мозга.

У больных диабетом чаще, чем у лиц, не страдавших им, в центральной нервной системе наблюдаются изменения, связанные с атеросклерозом мозговых сосудов.

Необходимо отметить, что нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, легких, печени, почек, центральной нервной системы и, вероятно, других органов и тканей значительно реже наблюдаются при правильно проводимом лечении диабета, чем у нелеченных лиц.

– Вернуться в оглавление раздела “Патофизиология”

Оглавление темы “Сахарный диабет”:

- Диабетическая наследственность. Инсулинорезистентные формы диабета

- Значение гипофиза в развитии диабета. Участие коры надпочечников в углеводном обмене

- Влияние адреналина, щитовидной железы на углеводный обмен. Роль головного мозга в развитии сахарного диабета

- Влияние глюкозы на поджелудочную железу. Диабет из-за чрезмерного потребления сладкого

- Морфология поджелудочной железы при диабете. Патологическая анатомия сахарного диабета

- История классификации сахарного диабета. Формы тяжести диабета

- Клиническая картина сахарного диабета. Жажда и потребление жидкости при диабете

- Определение уровня сахара по суточной моче. Щелочной резерв крови при сахарном диабете

- Желтый оттенок кожи при диабете. Кожный зуд и фурункулы при сахарном диабете

- Отеки кожи при диабете. Болезни артерий ног и сердца при сахарном диабете

Источник

Часто при проведении УЗИ поджелудочной железы обнаруживаются диффузные изменения в ней, это могут быть умеренные диффузные изменения поджелудочной железы. Многих волнует вопрос, какой вред это может принести здоровью.

Надо знать, что такие изменения являются не диагнозом, а лишь заключением УЗИ. Под влиянием различных факторов ультразвуковая структура всего органа может равномерно меняться. Выраженность этих процессов бывает разной.

Диффузные изменения поджелудочной железы говорят о том, что в железе нет очаговых процессов, то есть камней, опухолей или кист. Заключительный диагноз может поставить только лечащий врач, основываясь на клинической картине, жалобах пациента, результатах УЗИ и других анализах.

Поджелудочная железа – это орган эндокринной и пищеварительной систем. Она находится на задней брюшной стенке за желудком и немного заходит в область левого подреберья. Условно выделяют три части железы – голову, тело и хвост. Основная часть органа выполняет функцию внешней секреции ферменты для переваривания пищи в двенадцатиперстную кишку через выводящие протоки.

Эндокринная часть состоит из панкреатических островков, которые находятся в основном в хвосте железы, и производит следующие гормоны:

- глюкагон и инсулин — они оказывают прямо противоположное действие, за счет чего регулируют концентрацию глюкозы в крови;

- соматостатин – подавляет секреторную функцию других желез;

- панкреатический полипептид – способствует образованию желудочного сока, а ферментативную активность поджелудочной железы подавляет;

- грелин – усиливает аппетит.

Во время ультразвукового исследования оцениваются размеры поджелудочной железы, ее форма, наличие объемных структур, однородность тканей, и диффузные изменения поджелудочной железы. Проводить УЗИ достаточно сложно, потому что железа находится за желудком и кишечником, содержащими газы. Поэтому накануне перед исследованием нужно соблюдать диету, нацеленную на уменьшение газообразования.

Во время самого обследования врачом оценивается плотность структуры железы эхо, (эхогенность), которая может быть равномерно повышена, или, наоборот, снижена.

В таких случаях отмечают, что в поджелудочной железе начались диффузные изменения и изменения паренхимы. Вследствие того, что она имеет тесную взаимосвязь с желчным пузырем и печенью, все изменения в их структуре обязательно влияют на ее состояние и наоборот, в них может появляться уплотнение.

Для того чтобы уточнить предварительный диагноз, и заметить признаки диффузных изменений поджелудочной железы и паренхимы, нужно обязательно сдать анализы мочи, кала и крови, а также провести эндоскопию пищеварительного тракта.

Диффузные изменения поджелудочной железы и паренхимы, основные причины:

- неправильный рацион и диета, содержащий большое количество соленых, жирных, острых, мучных и сладких продуктов;

- избыточное употребление алкоголя, табакокурение, приводит к тому, что появляется уплотнение;

- хронический стресс;

- неконтролируемое использование лекарственных средств;

- наследственный фактор;

- болезни других органов желудочно-кишечного тракта, при которых также не соблюдается диета;

- преклонный возраст.

Диффузные изменения поджелудочной железы, и уплотнения на эхо часто отмечаются у людей с сахарным диабетом, при котором снижается выработка инсулина. Эти процессы приводят к повышению содержания сахара в крови и обнаружению глюкозы в моче, в независимости от того, есть ли диета, и что показывает эхо.

Такое изменение и уплотнение специфического лечения не имеют, так как терапия должна быть нацелена на коррекцию основного заболевания, а это уже диета и прочие мероприятия.

Почему могут начинаться диффузные изменения поджелудочной железы

У пожилых людей может наблюдаться атрофия железы и уменьшение ее размеров. При этом эхогенность органа остается в норме, а также может быть повышенной или пониженной. Больные ни на что не жалуются и никакого лечения им не требуется.

Диффузные изменения также могут иметь место и при панкреатите, что это такое – воспалительное заболевание поджелудочной железы. При этой болезни пищеварительные ферменты проявляют свою активность внутри самого органа и переваривают его. Кстати. полезно знать, и какие могут быть симптомы диабета, попутно с рассмотрением проблем поджелудочной.

Во время этого процесса выделяются токсические вещества и ферменты, которые попадают в общий кровоток и приводят к разрушению других органов и систем, например, легких, почек, головного мозга, сердца, и здесь диета уже не помогает.

Наибольшую опасность несет острый панкреатит, который определяется и по симптомам и по эхо. Больные жалуются на резкую опоясывающую боль под ребрами, рвоту, у них повышается температура, учащается пульс, а на животе появляются синюшные пятна.

При проникновении гноя в брюшную полость человек теряет сознание, у него развивается сепсис, что может привести к летальному исходу. Такие случаи требуют экстренного хирургического лечения.

При остром панкреатите на УЗИ видно, что железа увеличена, имеет нечеткую структуру и пониженные эхопризнаки, а значит, иногда наблюдается расширение протоков, появление жидкость вокруг органа, а также участки некроза.

Хронический панкреатит имеет выраженные проявления. Обычно такие больные ощущаю тяжесть после еды и боли в левом подреберье, у них развивается метеоризм, появляется тошнота и горечь во рту, если к тому же не соблюдается диета. На ранних стадиях ультразвуковое исследование показывает, что железа и имеет нормальные размеры, а значит, ее эхо понижается. Края органа неровные, а проток становится извилистым и расширяется, может встречаться и уплотнение.

Если процесс начинает прогрессировать, то в паренхиматозной ткани органа обнаруживаются кисты и кальцинаты, а также появляются участи фиброза с повышенным эхо, имеющие неправильную форму.

Лечение панкреатита обязательно должно сопровождаться и сменой образа жизни, обязательна также и диета. Медикаментозная терапия направлена на устранение болевых ощущений, назначаются спазмолитики и антиферментные препараты, проводится дезинтоксикация организма. В случае необходимости проводится хирургические вмешательство.

В результате хронических воспалительных процессов в поджелудочной железе начинается развитие фиброза. Значит, при этом происходит разрастание соединительной ткани, которая приходит на замену поврежденной паренхиме.

Фиброз паренхимы может начаться при муковисцедозе, хроническом панкреатите, первичной сидерофилии. При этом ультразвуковое исследование показывает, что размеры железы и находятся в норме, но усиливается ее эхо и повышается плотность паренхимы. Если больной не предъявляет никаких жалоб, то лечение ему не требуется.

Еще один фактор, вызывающий диффузные изменения паренхимы – это липоматоз. Так называется разрастание жировой ткани без четкого ограничения, при этом происходит замещение собственной ткани органа. Липоматоз может возникать у людей в пожилом возрасте или у больных сахарным диабетом. Размеры поджелудочной железы при этом сохраняются в норме, а эхогенность увеличивается, но большого уплотнения органа не наблюдается.

Source: diabethelp.org

Источник