И печенью проток поджелудочной железы впадает

Одна из функций железы, называемой поджелудочной, — выработка панкреатических энзимов для работы желудочно-кишечной системы. Протоки поджелудочной железы считаются одними из главных участников транспортировки и вывода пищеварительного секрета. По ним ферменты, выработанные ацинусами, выводятся в 12-ти перстную кишку. Различают главный канал поджелудочной железы, добавочный и мелкие протоковые канальцы.

Общие сведения об органе

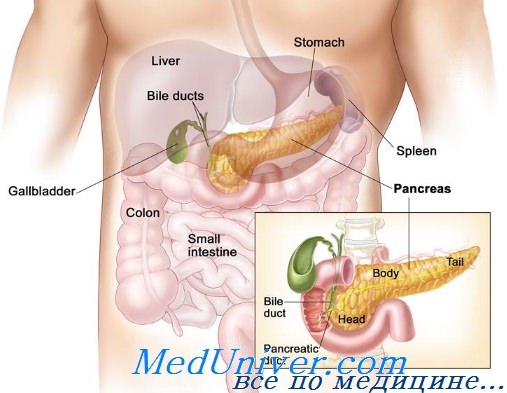

Поджелудочная железа находится почти в центре тела напротив 1—2-го позвонка поясницы в забрюшинной полости. Исходя из названия, можно сказать, что она находится под желудком, что характерно для положения лежа. Если человек стоит, желудок и железа располагаются на одинаковом уровне. Их разделяет жировая прослойка — сальник. Форма органа продолговатая и разделяется на три части:

- головка, которая прилегает к двенадцатиперстной кишке, расположена у 1—3-го позвонка поясницы, самая массивная;

- тело, которое имеет форму треугольник, поэтому в его анатомии выделяют три края, и находится на уровне 1 поясничного позвонка;

- хвост, который имеет конусовидную форму.

По характеру выполняемых функций железа делится на экзокринные и эндокринные составляющие. Первые формируют основную часть органа. Представляют собой ацинусы и дольки, состоящие из экзокринных панкреацитов. Это клетки продуцируют основные ферменты для пищеварительной системы — амилазу, липазы, протеазы. Через мелкие канальцы из ацинусов ферменты выводятся протоками побольше в основной проток поджелудочной, ведущий в кишку — вирсунгов проток поджелудочной железы.

Эндокринные составляющие локализуются в толще экзокринной массы (всего 1% от общего веса органа). Их плотность увеличивается к хвосту железы. Это небольшие клетки округлой формы, так называемые островки Лангерганса. Эти образования густо переплетаются с кровеносными капиллярами, поэтому их секрет попадает сразу в кровь. Главная задача этих клеток контролировать процессы метаболизма путем секретирования гормонов. Два из них вырабатывает только поджелудочная железа: инсулин и глюкон.

Вернуться к оглавлению

Строение выводных каналов органа

Система вывода секреции состоит из двух крупных протоков.

Система вывода секреции состоит из двух крупных протоков.

Система вывода секреции состоит из двух крупных протоков. Главный из них — канал Вирсунга, добавочный — проток Санторини. Основной проток берет начало в хвосте железы и тянется через весь орган. Канал имеет форму дуги или буквы S, чаще всего повторяя форму железы. От головки к хвосту четко просматривается сужение протока поджелудочной железы. По всей протяженности он сливается с более мелкими протоками. Их структура и количество для каждого человека индивидуальны. Одни имеют магистральную структуру, тогда число канальцев достигает 30-ти, другие — рассыпной, при котором можно насчитать до 60-ти мелких протоков. В первом случае расстояние между мелкими протоками варьирует от 0,6 до 1,6 см, а во втором намного меньше — от 0,08 до 0,2 см.

Главный выводной канал поджелудочной проходит через весь орган к головке, где впадает в двенадцатиперстную кишку через просвет. В области впадения сформирован клапан, который носит название сфинктер Одди. Он контролирует вывод ферментов из железы. За 0,3 см до сфинктера в главный выводящий проток впадает канал Санторини. В единичных случаях он имеет самостоятельный выход из железы, что не относят к патологии. Такая структура не оказывает пагубного влияния на общее состояние здоровья человека.

Вернуться к оглавлению

Нормальные размеры выводных каналов

Основной выводной канал берет начало в хвосте, а заканчивается на стыке головки поджелудочной и кишки. Нормальная длина Вирсунгова протока — 16—23 см. Диаметр протока постепенно сужается к хвосту. На различных участках величины достигают:

- в начале — 0,1—0,17 см;

- у области тела — 0,24—0,26 см;

- на выходе — 0,28—0,33 см.

Вернуться к оглавлению

Куда открываются протоки железы и печени?

В области головки вирсунгов канал сливается с санториниевым и общим желчным каналом. После через просвет открываются в кишку большим фатеровым соском (дуоденальным). Слияние выводных каналов печени и поджелудочной проходит через общий желчный проток. Он образуется после слияния желчного пузырного канала с общим печеночным протоком в печени. У 40% людей добавочный проток открывается в кишку отдельно малым дуоденальным соском.

У 40% людей добавочный проток открывается в кишку отдельно малым дуоденальным соском.

У 40% людей добавочный проток открывается в кишку отдельно малым дуоденальным соском.

В анатомии соединения выводящих протоков поджелудочной и печени выделяют 4 структуры. Первый случай характерен для 55%, когда в месте впадения протоков образуется общая ампула. При таком строении сфинктер контролирует оба выхода. Во втором случае выводные каналы сливаются, не образуя ампулы, а после открываются в кишку. Такое расположение встречается у 34% людей. Редким считается 3-й тип расположения выходов (4%), когда основные протоки печени и поджелудочной впадают отдельно. Четвертый случай свойственен 8,4%, при котором оба выводящих протока соединяются на большом отдалении от дуоденального соска.

Вернуться к оглавлению

Аномалии и расширение протока

Изменения и отклонения в анатомии органа относят к аномалии развития. Причины обычно носят врожденный характер. Генетические дефекты могут привести к раздвоению основного канала, что приводит к образованию пары главных выводных ветвей. Возможно возникновение сужения — стеноза. В результате застоя или закупорка мелких канальцев и основного канала развивается панкреатит. Сужение выводных канальцев приводит к проблемам с пищеварением. Застой и изменения жидкости провоцирует кистозный фиброз, что вызывает видоизменения не только железы, а и некоторых систем организма.

У 5% людей может сформироваться дополнительный проток, который называют абберантным (добавочным). Начало он берет в области головки, а через сфинктер Хелли выводит пищеварительные ферменты в кишку. Дополнительный выводной канал не считается заболеванием, но требует специального изучения и лечения. Следует отметить, что закупорка нередко вызывает приступы острого панкреатита.

Нормальный размер вирсунгова протока составляет 0,2 см. Изменение размеров ведет к сбою работы поджелудочной железы. Расширение протока может приводить к появлению опухоли или камней в железе. Нередки случаи перекрытия интрапанкреатического протока в поджелудочной, развития хронического панкреатита. Острые формы заболеваний нередко требуют панкреатэктомии (удалению органа).

Источник

Оглавление темы “Топографическая анатомия поджелудочной железы.”:

- Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

- Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

- Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

- Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

- Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

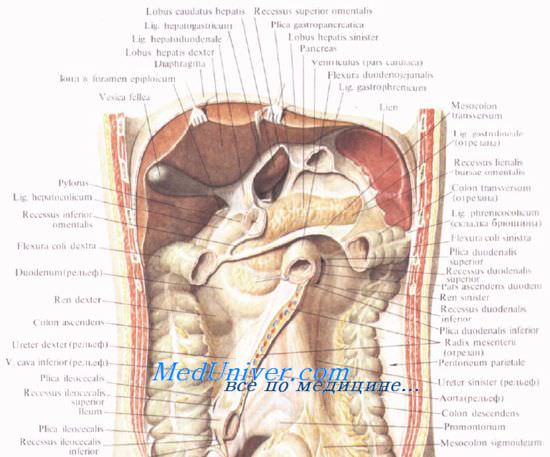

Поджелудочная железа расположена в забрюшинном пространстве ретроперитонеально, позади желудка и сальниковой сумки, в верхней половине живота. Основная масса железы выделяет секрет через выводные протоки в двенадцатиперстную кишку; меньшая часть железы в виде так называемых островков Лангерганса (insulae pancreatiсае [Langerhans]) относится к эндокринным образованиям и выделяет в кровь инсулин, регулирующий содержание сахара в крови.

Поджелудочную железу относят к верхнему этажу брюшинной полости, поскольку функционально и анатомически она связана с двенадцатиперстной кишкой, печенью и желудком.

Поджелудочную железу разделяют на три отдела: головку, тело и хвост. Выделяют также участок между головкой и телом — шейку железы.

Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

На переднюю брюшную стенку поджелудочная железа проецируется в эпигастральной, частично в пупочной и в левой подреберной областях. Верхний край поджелудочной железы проецируется на переднюю брюшную стенку по линии, проходяшей справа налево через середину расстояния между мечевидным отростком и пупком (уровень тела I поясничного позвонка). При этом правая часть линии лежит несколько ниже горизонтали, а левая — выше.

В целом можно сказать, что по отношению к горизонтальной плоскости поджелудочная железа чаще расположена косо: головка железы лежит ниже, а тело и хвост — выше.

Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

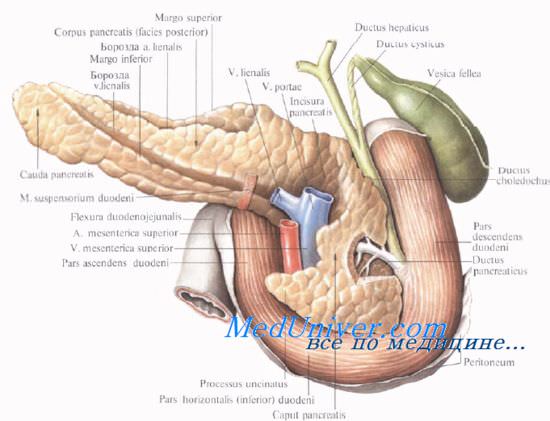

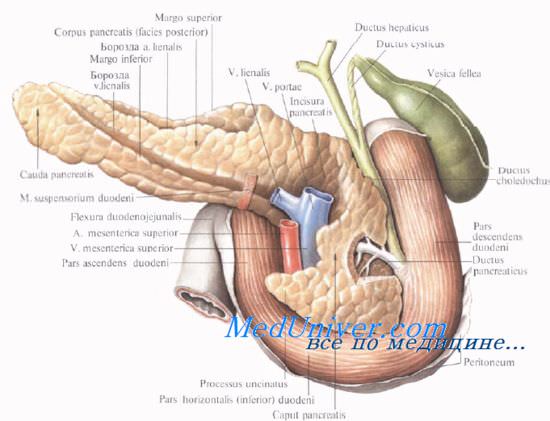

Форма поджелудочной железы чаще вытянутая. В среднем длина поджелудочной железы равна 16—17 см. Головка ее наиболее широкая (до 5 см) и толстая (1,5—3,5 см). Тоньше и уже она в хвостовой части (примерно 2×2 см). Капсулы pancreas не имеет, благодаря чему резко бросается в глаза ее дольчатое строение. Однако тело pancreas имеет фасциальный покров на задней поверхности; головка железы имеет фасциальный покров и спереди, и сзади.

Выводная система поджелудочной железы начинается с мелких дольковых протоков, которые впадают в основной и добавочный протоки.

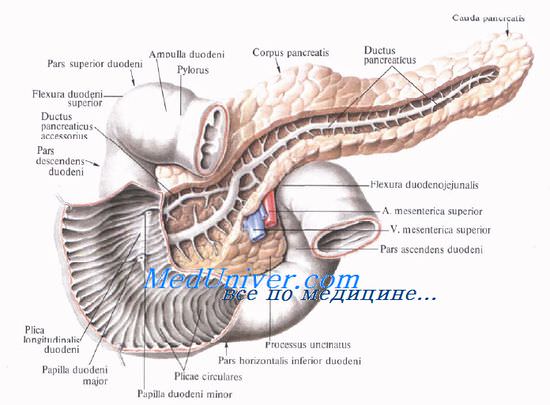

Проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus, или вирсунгов проток [Wirsung], идет от хвоста к головке железы, располатаясь в хвосте и теле на середине высоты и на равном расстоянии от передней и задней поверхности железы, в головке — ближе к ее задней поверхности. Диаметр протока равен 2 мм в хвосте, 2—3 мм — в теле и 3—4 мм — в головке железы. В области большого дуоденального (фатерова) сосочка он соединяется с ductus choledochus или открывается самостоятельно.

Проток поджелудочной железы у места соединения с ductus choledochus имеет собственный гладкомышечный сфинктер, m. sphincter ductus pancreatici, сфинктер Одди [Oddi], функционирующий совместно со сфинктером печеночно-поджелуд очной ампулы [Vater]. Все сфинктеры общего желчного протока и протока поджелудочной железы называют также четырехкомпонентным сфинктером Бой-дена [Boyden].

В результате деятельности этого сфинктера в двенадцатиперстную кишку поступает только поджелудочный сок или поджелудочный сок и желчь вместе.

Добавочный проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus accessorius [Santorini], располагается выше основного и соединяется с главным протоком в головке на расстоянии 2,5—3,5 см от устья последнего.

Однако почти в трети случаев добавочный проток открывается в двенадцатиперстную кишку самостоятельно, на papilla duodeni minor [Santorini], который располагается выше большого сосочка.

Видео анатомии поджелудочной железы

Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

Головку поджелудочной железы охватывает сверху, снаружи и снизу двенадцатиперстная кишка, прочно фиксируя ее вместе с общим желчным и поджелудочными протоками.

Позади головки поджелудочной железы наиболее кнаружи располагается нижняя полая вена. Кнутри от нее, прилегая к головке или в ее толще, проходит ductus choledochus. Рядом с ним располагается v. mesenterica superior, затем одноименная артерия. Эти сосуды лежат в incisura pancreatis.

Выйдя из-под нижнего края поджелудочной железы, верхние брыжеечные сосуды ложатся на переднюю поверхность горизонтальной или восходящей части двенадцатиперстной кишки. Верхние брыжеечные сосуды и нижнюю полую вену разделяет расположенный на нижнем крае головки крючковидныи отросток, processus uncinatus [Winslow].

Позади головки поджелудочной железы происходит слияние верхней брыжеечной и селезеночной вен, в результате чего образуется воротная вена, v. portae.

Опухоли головки поджелудочной железы могут сдавить воротную вену, в результате чего возникает портальная гипертензия, сопровождающаяся определенным симптомокомплексом: резким увеличением селезенки (спленомегалией), скоплением жидкости в брюшинной полости (асцитом) и кровотечением из расширенных вен в области портокавальных анастомозов. К уже известным анастомозам на передней брюшной стенке и в области пищеводно-кардиального соединения следует добавить и портокаваль-ные анастомозы в области прямой кишки (о них речь пойдет ниже). Опухоль может сдавить и расположенный рядом ductus choledochus, что проявляется развитием механической желтухи.

Иногда головка поджелудочной железы располагается ниже брыжейки, тогда она может прилегать к брюшине в области sinus mesentericus dexter. В этом случае спереди от нее лежат петли тонкой кишки и правая часть поперечной ободочной кишки.

Тело поджелудочной железы представляет среднюю, наибольшую часть органа. На передней поверхности тела расположен выступающий вперед сальниковый бугор, tuber omentale. Передняя поверхность тела поджелудочной железы прилегает к заднему листку париетальной брюшины, являющейся задней стенкой сальниковой сумки, а через нее — к задней стенке желудка. Сальниковый бугор часто располагается вблизи нижней поверхности правой доли печени.

У верхнего края тела поджелудочной железы располагается truncus coeliacus. По верхнему краю тела в правой его части идет a. hepatica communis, а влево позади верхнего края железы или вдоль него, иногда заходя на переднюю поверхность, располагается селезеночная артерия, a. splenica (lienalis), направляющаяся к селезенке.

Позади тела поджелудочной железы, ниже артерии, располагается v. splenica (lienalis), образующая углубление в ткани железы. Несколько глубже позади тела и хвоста железы располагаются почечные и нижние надпочечные сосуды, левая почка и надпочечник.

Нижний край поджелудочной железы прилегает к брыжейке поперечной ободочной кишки. Снизу к телу прилегает flexura duodenojejunalis.

Слева, к хвосту поджелудочной железы, прилегает flexura coli sinistra.

Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

Брюшина покрывает переднюю и нижнюю поверхности поджелудочной железы, задняя поверхность железы совершенно лишена брюшины. Брюшинные связки представляют собой складки брюшины при ее переходе на переднюю поверхность органа с соседних областей.

У верхнего края поджелудочной железы располагаются две упомянутые выше складки: желудочно-поджелудочная и печеночно-поджелудочная. Поджелудочно-селезеночная, lig. pancreaticosplenicum, и поджелудочно-ободочная, lig. pancreaticocolicum, связки являются участками желудочно-селезеночной и диафрагмально-селезеночной связок.

Хвост поджелудочной железы иногда покрыт брюшиной со всех сторон, что бывает связано с наличием хорошо выраженной lig. pancreaticosplenicum. В этом случае хвост обладает определенной подвижностью.

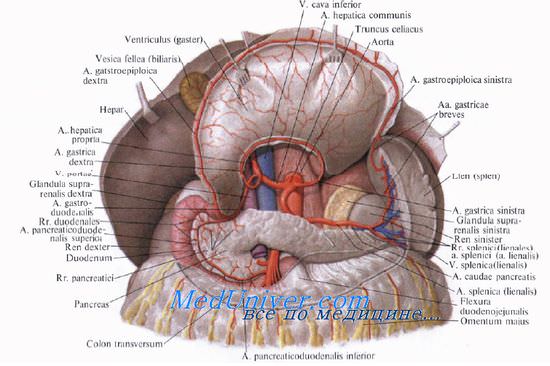

Кровоснабжение поджелудочной железы

Кровоснабжают поджелудочную железу ветви общей печеночной, селезеночной и верхней брыжеечной артерий. Сверху к головке железы подходит a. gastroduodenalis, от которой отходит а. pancreaticoduodenalis superior, дающая переднюю и заднюю ветви.

A. pancreaticoduodenalis inferior начинается обычно от верхней брыжеечной артерии или от ее ветви. Она также делится на переднюю и заднюю ветви. Верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии анастомозируют друг с другом, образуя артери&чьные дуги, от которых отходят ветви к головке поджелудочной железы и к двенадцатиперстной кишке.

От селезеночной артерии и реже от общей печеночной отходит относительно крупная большая поджелудочная артерия, а. рапсrеatica magna, которая позади тела железы идет к ее нижнему краю, где делится на правую и левую ветви. Кроме этой артерии, к хвосту и телу железы от a. splenica (lienalis) отходят rr. pancreatici.

Учебное видео анатомии чревного ствола и его ветвей

Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

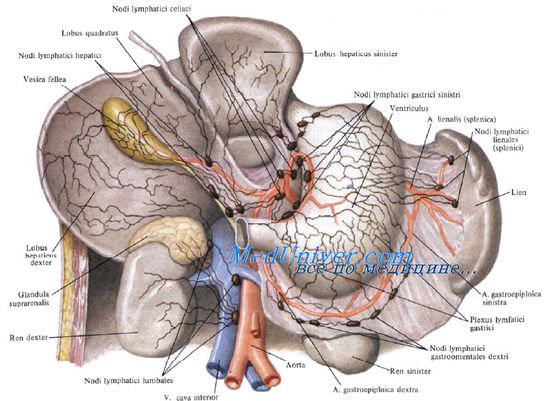

Отток венозной крови от поджелудочной железы происходит непосредственно в воротную вену и ее главные притоки: vv. splenica (lienalis) et mesenterica superior. Вены сопровождают верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии и тоже образуют дуги на передней и задней поверхности головки поджелудочной железы.

Лимфоотток от поджелудочной железы происходит сначала в пилорические, верхние и нижние панкреатодуоденальные, верхние и нижние поджелудочные, а также селезеночные узлы. Затем лимфа направляется в чревные узлы.

Иннервируют поджелудочную железу ветви нескольких сплетений: чревного, печеночного, верхнебрыжеечного, селезеночного и левого почечного.

Нервы к поджелудочной железе подходят большей частью вместе с сосудами, образуя на поверхности и внутри железы единое нервное сплетение (plexus pancreaticus). Оно представляет собой мощную рефлексогенную зону, раздражение которой может вызвать шоковое состояние.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии брюшной полости. Кишечные швы

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия живота”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 11.9.2020

Источник

Анатомия, физиология двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. ТопографияАнатомически двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа тесно связаны с жизненно важными структурами в глубокой и узкой области. Название «duodenum» происходит от латинского «duodeni», что означает «из двенадцати», и соответствует длине 12 поперечников пальцев или 30 см, от пилорического кольца до связки Трейца. Классически двенадцатиперстная кишка разделяется на четыре части: верхняя или первая, нисходящая или вторая, поперечная или третья и восходящая или четвертая часть. Первая часть кишки идет от привратника до общего желчного протока спереди и желудочно-двенадцатиперстной артерии сзади. Вторая часть идет от общего желчного протока и желудочно-двенадцатиперстной артерии до фатерова соска. Важно, что эта часть расположена полностью в забрюшинном пространстве. Третья часть идет от фатерова соска до брыжеечных сосудов, которые спускаются спереди, разделяя третью и четвертую часть. Четвертая часть идет от упомянутых сосудов до того места, где двенадцатиперстная кишка появляется из забрюшинного пространства, переходя в тощую кишку левее второго поясничного позвонка, у связки Трейца. Двенадцатиперстная кишка является почти полностью забрюшинным органом, за исключением передней половины окружности первой части и самого дистального сегмента четвертой части. Первая часть, дистальный отдел третьей части, и четвертая часть двенадцатиперстной кишки фактически полностью лежат на позвоночном столбе. Сзади с двенадцатиперстной кишкой граничат поясничные мышцы, аорта, нижняя полая вена и правая почка. Печень ограничивает первую и вторую часть кишки спереди, а четвертая часть ограничена печеночным изгибом ободочной кишки, правой половиной поперечной ободочной кишки, ее брыжейкой и желудком. Желчный пузырь расположен спереди, а головка поджелудочной железы тесно связана с С-образной петлей или второй частью. Поджелудочная железа подразделяется на головку, расположенную внутри подковы двенадцатиперстной кишки, шейку, которая является самой узкой частью, покрывающей брыжеечные сосуды, тело, которое имеет почти треугольную форму на поперечном срезе и которое находится левее, пересекая позвоночный столб, и хвост. Позвоночный столб может работать, как рычаг, вызывая разрыв железы при закрытой травме. Корень брыжейки поперечной ободочной кишки пересекает головку спереди. Сзади головка отделяется от тела вырезкой, где лежат верхние брыжеечные сосуды. Часть головки, крючковидный отросток, расположена слева под верхними брыжеечными сосудами. Тело поджелудочной железы находится левее и имеет верхний, передний и нижний край. Основание брыжейки поперечной ободочной кишки, прикрепляющееся у переднего края, покрыто брюшиной и образует заднюю стенку сальниковой сумки. Нижняя поверхность покрыта брюшиной, переходящей с заднего листка брыжейки поперечной ободочной кишки на стенку туловища. Тело поджелудочной железы лежит на аорте, находящейся сзади. Хвост железы лежит спереди от левой почки, в непосредственной близости к селезеночному изгибу ободочной кишки, часто гранича с селезенкой через селезеночно-почечную связку. Селезеночная артерия идет вдоль верхнего края железы, часто выходя впереди хвоста. Селезеночная вена лежит в борозде позади тела и хвоста, обычно у нижнего края поджелудочной железы. Кровоснабжение поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки обеспечивается желудочно-двенадцатиперстной, селезеночной и верхней брыжеечной артериями. Во всех отделах поджелудочной железы имеется множество коллатеральных сосудов, защищающих ее от ишемии, но способствующих также сильному кровотечению при повреждениях. Вторая часть двенадцатиперстной кишки имеет особое кровоснабжение, идущее как из желудочно-двенадцатиперстной артерии, так и из нижней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии, ветви верхней брыжеечной артерии. Оба эти сосуда делятся на переднюю и заднюю ветвь, которые располагаются по краю головки поджелудочной железы и анастомозируют друг с другом спереди и сзади.

Во второй части двенадцатиперстной кишки собственное кровоснабжение обеспечивают радиальные ветви этих сосудов. Так как поджелудочно-двенадцатиперстные сосуды располагаются на поверхности головки железы, ее участки можно резецировать, не вызывая некроза второй части двенадцатиперстной кишки. Если все поджелудочно-двенадца-типерстные сосуды травмированы, потребуется панкреато-дуоденальная резекция. В дополнение к кровоснабжению головки, железа получает коллатеральный кровоток от селезеночной и верхней брыжеечной артерии через сосуды, которые входят непосредственно в тело и хвост поджелудочной железы. Третья часть двенадцатиперстной кишки получает кровь из общеизвестной короткой брыжейки верхней брыжеечной артерии. Хотя описанная артериальная и венозная сеть относительно постоянна, существуют вариации, о которых нужно помнить при хирургической ревизии этой области. Наиболее частыми аномалиями является отхождение общей печеночной артерии (5%) и замещающей правой печеночной артерии (15-20%) от верхней брыжеечной артерии. В других случаях правая печеночная артерия может отходить от аорты, желудочно-двенадцатиперстной и даже левой печеночной артерии. У 4% людей вся общая или собственная печеночная артерия аномальны и отходят от верхней брыжеечной артерии, аорты или левой желудочной артерии. Помимо этого, если собственная печеночная артерия раздваивается низко, правая печеночная артерия может лежать впереди общего желчного протока или пересекать его спереди, как и пузырный проток. Хирурги, занимающиеся травмами двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы, должны быть особенно хорошо осведомлены об анатомическом положении протоков железы и общего желчного протока. После слияния общего печеночного и пузырного протока, общий желчный проток идет сверху за первую часть двенадцатиперстной кишки, продолжаясь вниз по задней поверхности головки поджелудочной железы, где он перекрывается дольками железы, затрудняющими его обнаружение. Здесь проток изгибается вправо и соединяется с главным панкреатическим, затем внедряясь в заднемедиальную стенку второй части двенадцатиперстной кишки в виде фатеровой ампулы. Главный панкреатический проток обычно проходит через всю длину железы и располагается сзади немного выше середины расстояния между ее верхним и нижним краем. Добавочный санториниев проток обычно ответвляется от главного протока около шейки и независимо опорожняется в двенадцатиперстную кишку примерно на 2,5 см проксимальнее дуоденального соска. Редко общий желчный проток и главный панкреатический проток впадают в двенадцатиперстную кишку раздельно, что препятствует интраоперационной панкреатографии через желчный пузырь. Частично переваренный хилус из желудка и протеолитический/липолитический секрет из желчных путей и поджелудочной железы смешиваются в двенадцатиперстной кишке. Активные ферменты, обычно обнаруживаемые здесь, включают липазу, трипсин, амилазу, эластазу и пептидазы. Через двенадцатиперстную кишку в сутки проходит приблизительно 10 л жидкости из желудка, желчных путей и поджелудочной железы. В норме тонкая кишка всасывает более 80% этой жидкости, но после травмы этот большой и обогащенный ферментами объем вызывает пагубные последствия в виде бокового дуоденального свища с выраженными расстройствами водно-электролитного обмена. Двенадцатиперстная кишка играет несколько ключевых ролей во всасывании витаминов и минералов, а также в переваривании пищи. После обширной резекции двенадцатиперстной кишки может развиться недостаточное всасывание витамина В12. Протеин R гидролизуется панкреатическими ферментами в двенадцатиперстной кишке, чтобы позволить свободному кобаламину (В12) связаться с выделяемым обкладочными клетками желудка внутренним фактором. Двенадцатиперстная кишка является главным местом транспорта кальция через клетки. Ключевой этап транспорта опосредуется кальбиндином, связывающим кальций белком, вырабатываемым энтероцитами. Регулирование синтеза кальбиндина представляется основным механизмом, содействующим регулируемому витамином D всасыванию кальция. Поджелудочная железа гистологически состоит из эндокринных и экзокринных клеток. Эндокринные клетки распределены по всей железе, а-, b- и d-островковые клетки вырабатывают соответственно глюкагон, инсулин и гастрин. Секреция инсулина и глюкагона отвечает за уровень глюкозы в крови. Считается, что концентрация островковых клеток выше в хвосте, чем в теле и головке поджелудочной железы, хотя в принципе считается, что приблизительно 10% оставшейся после резекции железы могут поддерживать нормальный гормональный баланс. Как протоковые, так и ацинарные клетки поджелудочной железы секретируют в день около 500-800 мл прозрачной, щелочной, изоосмотической жидкости. Помимо этого, ацинарные клетки вырабатывают амилазу, протеазы и липазы. Панкреатическая амилаза выделяется в своей активной форме и служит для гидролиза крахмала и гликогена до глюкозы, мальтозы, мальтотриозы и декстринов. Протеолитические ферменты, производимые этими клетками, включают трипсиноген, превращаемый в трипсин энтерокиназой в слизистой двенадцатиперстной кишки. Панкреатическая липаза секретируется в активной форме и гидролизует триглицериды до моноглицеридов и жирных кислот. Ацинарные и протоковые клетки также выделяют воду и электролиты, обнаруживаемые в панкреатическом соке. Секреция бикарбоната непосредственно связана с уровнем секреции поджелудочной железы, а выделение хлорида изменяется обратно пропорционально секреции бикарбоната, так что общее количество обоих остается неизменным. Гормон секретин, образуемый слизистой двенадцатиперстной кишки, является главным стимулятором секреции бикарбоната, который служит для буферизации кислой жидкости, попадающей в кишку из желудка. Экзокринная и эндокринная функции поджелудочной железы взаимосвязаны. Считается, что соматостатин, панкреатические полипептиды и глюкагоны играют роль в подавлении экзокринной секреции. При снижении экзокринной функции ниже 10%, развивается диарея и стеаторея. – Также рекомендуем “Диагностика травм двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. Методы исследования” Оглавление темы “Травма кишечника, поджелудочной железы”:

|

Источник