Хвост поджелудочной железы латынь

Поджелу́дочная железа́ человека (лат. páncreas) — орган пищеварительной системы, обладающий внешнесекреторной и внутреннесекреторной функциями. Внешнесекреторная функция органа реализуется выделением панкреатического сока, содержащего пищеварительные ферменты. Производя гормоны, поджелудочная железа принимает важное участие в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена.

История[править | править код]

Описания поджелудочной железы встречаются в трудах древних анатомов. Одно из первых описаний поджелудочной железы встречается в Талмуде, где она названа «пальцем бога». А. Везалий (1543 г.) следующим образом описывает поджелудочную железу и её назначение: «в центре брыжейки, где происходит первое распределение сосудов, расположено большое железистое, весьма надежно поддерживающее самые первые и значительные разветвления сосудов». При описании двенадцатиперстной кишки Везалий также упоминает железистое тело, которое, по мнению автора, поддерживает принадлежащие этой кишке сосуды и орошает её полость клейкой влагой. Спустя век был описан главный проток поджелудочной железы Вирсунгом (1642 г.).

Функции[править | править код]

Поджелудочная железа является главным источником ферментов для переваривания жиров, белков и углеводов — главным образом, трипсина и химотрипсина, панкреатической липазы и амилазы. Основной панкреатический секрет протоковых клеток содержит и ионы бикарбоната, участвующие в нейтрализации кислого желудочного химуса. Секрет поджелудочной железы накапливается в междольковых протоках, которые сливаются с главным выводным протоком, открывающимся в двенадцатиперстную кишку.

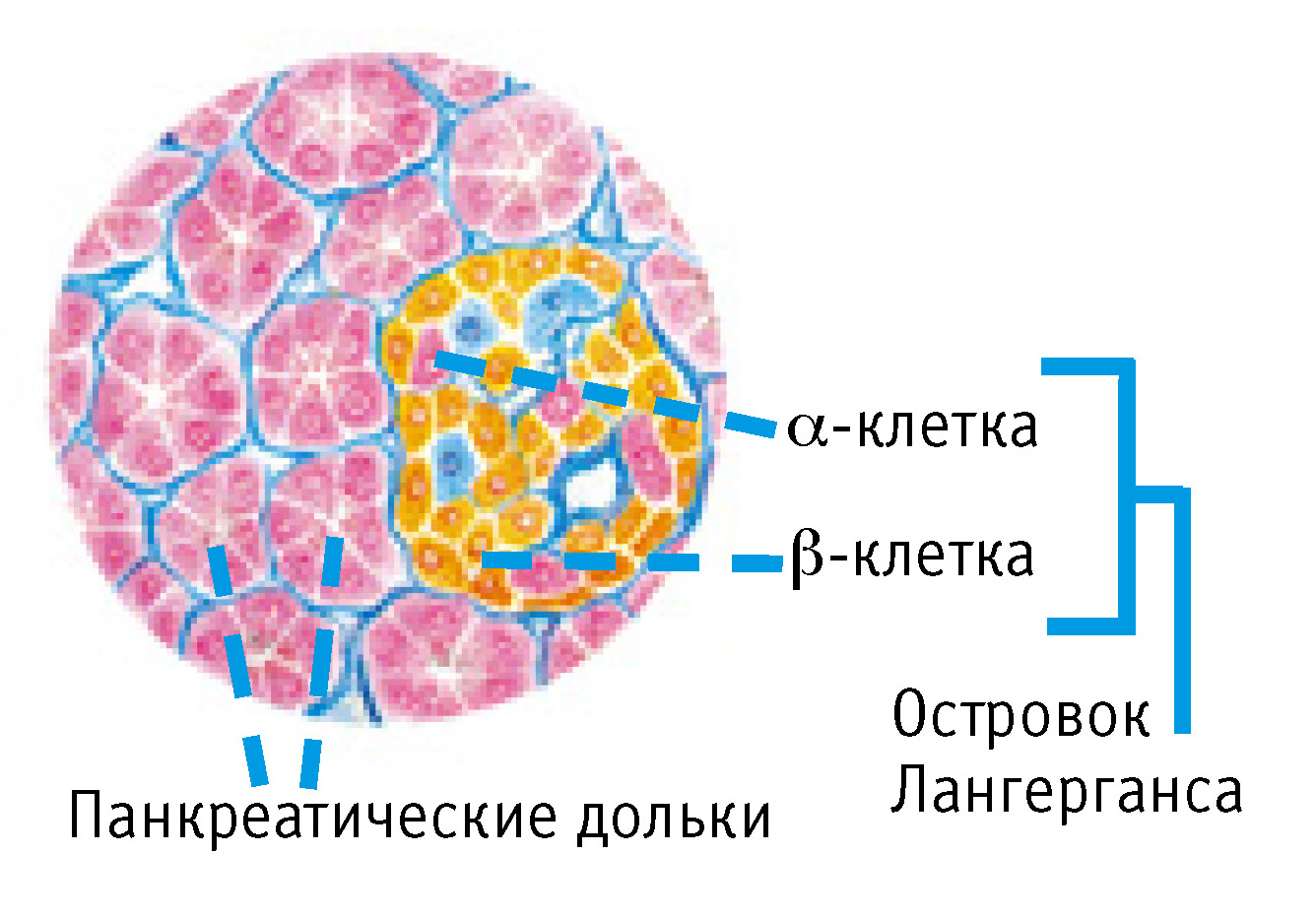

Между дольками вкраплены многочисленные группы клеток, не имеющие выводных протоков, — т.е. островки Лангерганса. Островковые клетки функционируют как железы внутренней секреции (эндокринные железы), выделяя непосредственно в кровоток глюкагон и инсулин — гормоны, регулирующие метаболизм углеводов. Эти гормоны обладают противоположным действием: глюкагон повышает, а инсулин понижает уровень глюкозы в крови.

Протеолитические ферменты секретируются в просвет ацинуса в виде зимогенов (проферментов, неактивных форм ферментов) — трипсиногена и химотрипсиногена. При высвобождении в кишку они подвергаются действию энтерокиназы, присутствующей в пристеночной слизи, которая активирует трипсиноген, превращая его в трипсин. Свободный трипсин далее расщепляет остальной трипсиноген и химотрипсиноген до их активных форм. Образование ферментов в неактивной форме является важным фактором, препятствующим энзимному повреждению поджелудочной железы, часто наблюдаемому при панкреатитах.

Гормональная регуляция экзокринной функции поджелудочной железы обеспечивается гастрином, холецистокинином и секретином — гормонами, продуцируемыми клетками желудка и двенадцатиперстной кишки в ответ на растяжение, а также секрецию панкреатического сока.

Повреждение поджелудочной железы представляет серьёзную опасность. Пункция поджелудочной железы требует особой осторожности при выполнении.

Анатомия[править | править код]

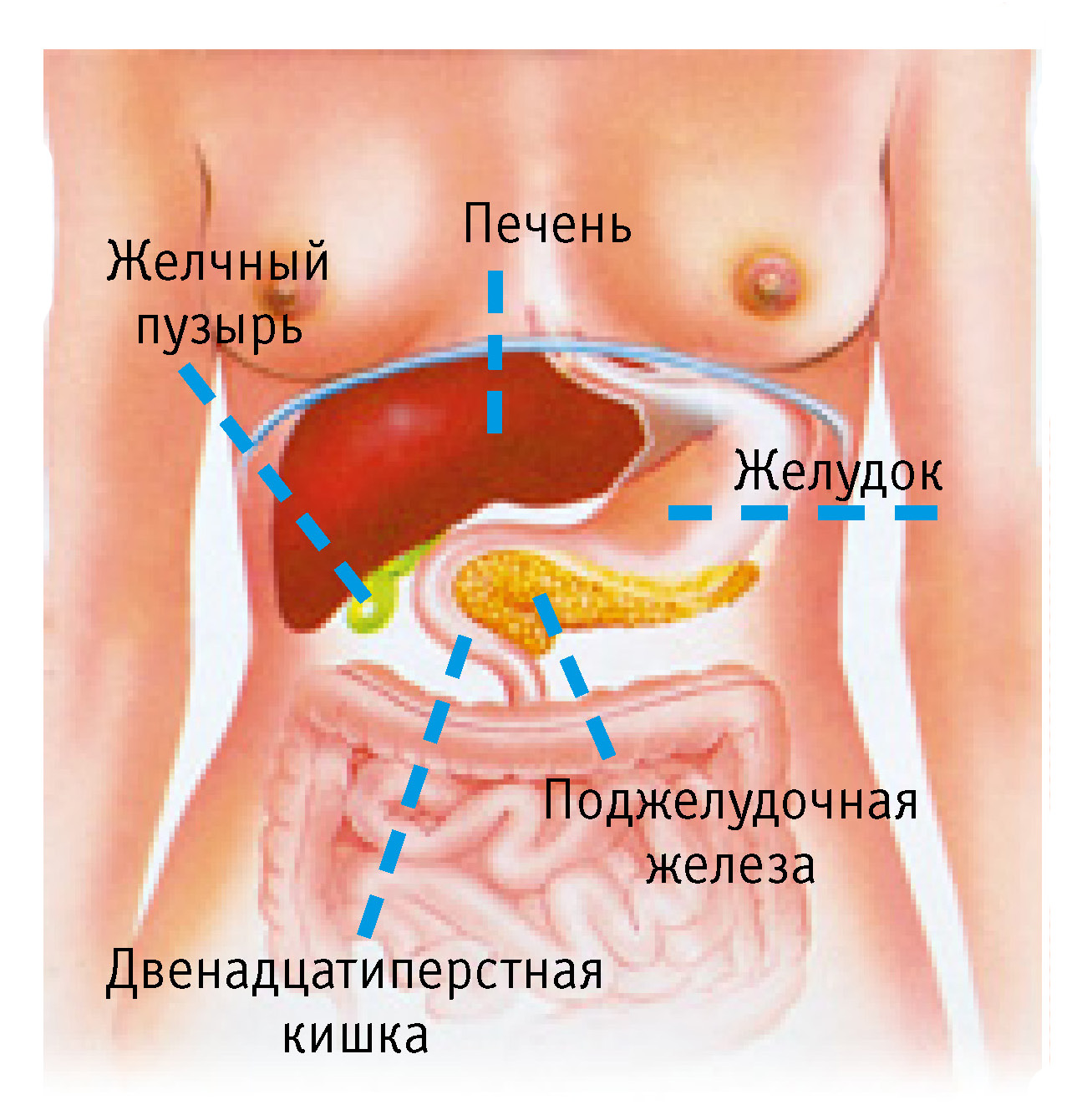

Область поджелудочной железы.

Поджелудочная железа человека представляет собой удлинённое дольчатое образование серовато-розоватого оттенка и расположена в брюшной полости позади желудка, тесно примыкая к двенадцатиперстной кишке. Орган залегает в верхнем отделе на задней стенке полости живота в забрюшинном пространстве, располагаясь поперечно на уровне тел I—II поясничных позвонков.

Длина железы взрослого человека — 14—22 см, ширина — 3—9 см (в области головки), толщина — 2—3 см. Масса органа — около 70—80 г.

Макроскопическое строение[править | править код]

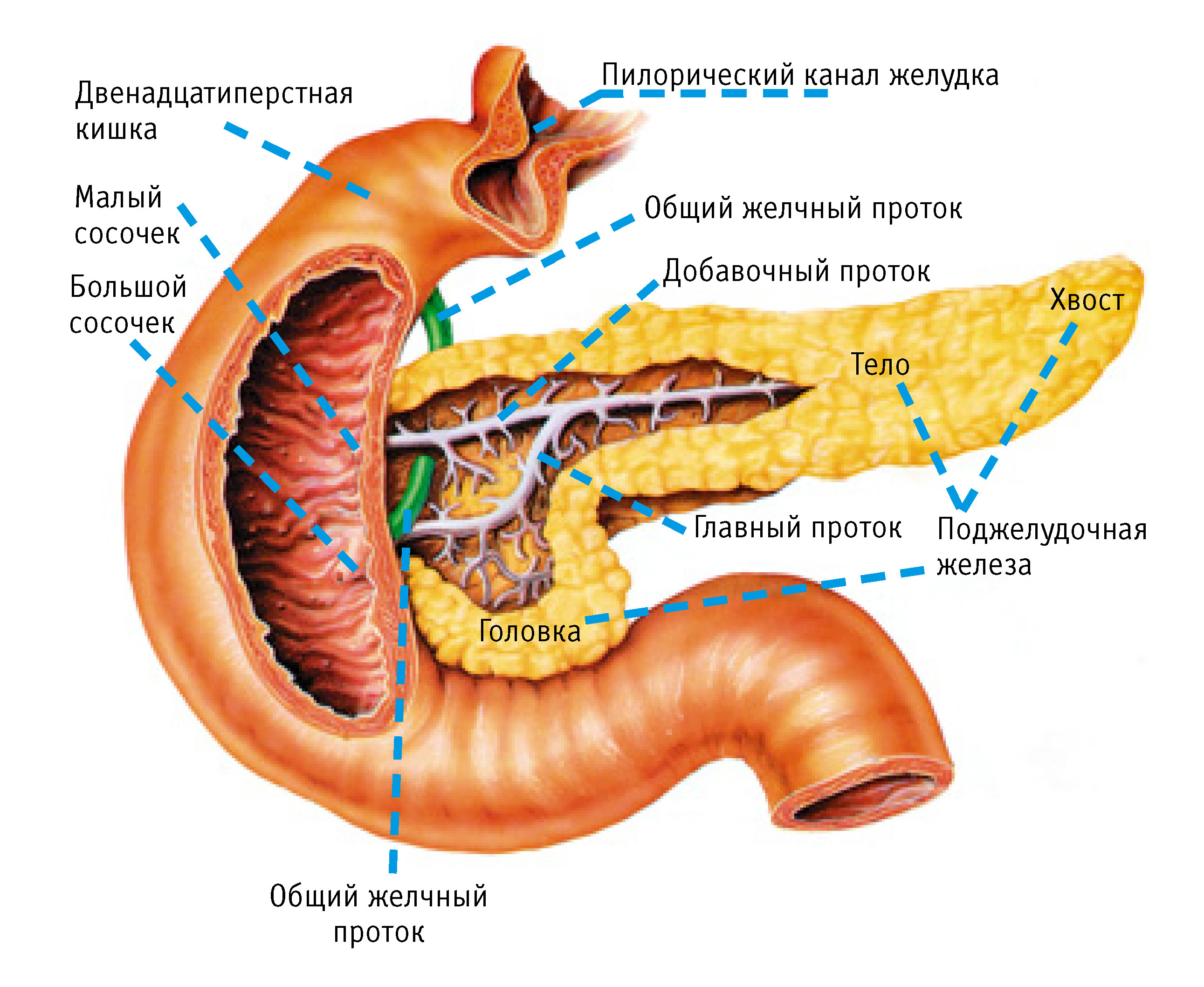

В поджелудочной железе выделяют головку, тело и хвост.

Головка[править | править код]

Головка поджелудочной железы (caput pancreatis) примыкает к двенадцатиперстной кишке, располагаясь в её изгибе так, что последняя охватывает железу в виде подковы. Головка отделена от тела поджелудочной железы бороздой, в которой проходит воротная вена. От головки начинается дополнительный (санториниев) проток поджелудочной железы, который или сливается с главным протоком (в 60 % случаев), или независимо впадает в двенадцатиперстную кишку через малый дуоденальный сосочек.[1]

Тело[править | править код]

Тело поджелудочной железы (corpus pancreatis) имеет трёхгранную (треугольную) форму. В нём выделяют три поверхности — переднюю, заднюю и нижнюю, и три края — верхний, передний и нижний.

Передняя поверхность (facies anterior) обращена вперед, к задней поверхности желудка, и несколько вверх; снизу её ограничивает передний край, а сверху — верхний. На передней поверхности тела железы имеется обращённая в сторону сальниковой сумки выпуклость — сальниковый бугор.

Задняя поверхность (facies posterior) примыкает к позвоночнику, брюшной аорте, нижней полой вене, чревному сплетению, к левой почечной вене. На задней поверхности железы имеются особые борозды, в которых проходят селезёночные сосуды. Задняя поверхность разграничивается от передней острым верхним краем, по которому проходит селезёночная артерия.

Нижняя поверхность (facies inferior) поджелудочной железы ориентирована вниз и вперед и отделяется от задней тупым задним краем. Она находится ниже корня брыжейки поперечной ободочной кишки.

Хвост[править | править код]

Хвост поджелудочной железы (cauda pancreatis) имеет конусовидную или грушевидную форму, направляясь влево и вверх, простирается до ворот селезёнки.

Главный (вирсунгов) проток поджелудочной железы проходит через её длину и впадает в двенадцатиперстную кишку в её нисходящей части на большом дуоденальном сосочке. Общий желчный проток обычно сливается с панкреатическим и открывается в кишку там же или рядом.

Двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа (желудок и печень удалены)

Топография[править | править код]

Головка проецируется на позвоночник на уровне в диапазоне от XII грудного до IV поясничного позвонков. Тело располагается на уровне от TXII до LIII; положение хвоста колеблется от TXI до LII.

Микроскопическое строение[править | править код]

По строению это сложная альвеолярно-трубчатая железа. С поверхности орган покрыт тонкой соединительнотканной капсулой. Основное вещество разделено на дольки, меж которых залегают соединительнотканные тяжи, заключающие выводные протоки, сосуды, нервы, а также нервные ганглии и пластинчатые тела.

Поджелудочная железа включает экзокринную и эндокринную части.

Экзокринная часть[править | править код]

Экзокринная часть поджелудочной железы представлена расположенными в дольках панкреатическими ацинусами, а также древовидной системой выводных протоков: вставочными и внутридольковыми протоками, междольковыми протоками и, наконец, общим панкреатическим протоком, открывающимся в просвет двенадцатиперстной кишки.

Ацинус поджелудочной железы является структурно-функциональной единицей органа. По форме ацинуc представляет собой округлое образование размером 100—150 мкм, в своей структуре содержит секреторный отдел и вставочный проток, дающий начало всей системе протоков органа. Ацинусы состоят из двух видов клеток: секреторных — экзокринных панкреатоцитов, в количестве 8—12, и протоковых — эпителиоцитов.

Вставочные протоки переходят в межацинозные протоки, которые, в свою очередь, впадают в более крупные внутридольковые. Последние продолжаются в междольковые протоки, какие впадают в общий проток поджелудочной железы.

Эндокринная часть[править | править код]

Эндокринная часть поджелудочной железы образована лежащими между ацинусов панкреатическими островками, или островками Лангерганса.

Островки состоят из клеток — инсулоцитов, среди которых на основании наличия в них различных по физико-химическим и морфологическим свойствам гранул выделяют 5 основных видов:

- бета-клетки, синтезирующие инсулин;

- альфа-клетки, продуцирующие глюкагон;

- дельта-клетки, образующие соматостатин;

- D1-клетки, выделяющие ВИП;

- PP-клетки, вырабатывающие панкреатический полипептид.

Кроме того, методами иммуноцитохимии и электронной микроскопии было показано наличие в островках незначительного количества клеток, содержащих гастрин, тиролиберин и соматолиберин.

Островки представляют собой компактные пронизанные густой сетью фенестрированных капилляров скопления упорядоченных в гроздья или тяжи внутрисекреторных клеток. Клетки слоями окружают капилляры островков, находясь в тесном контакте с сосудами; большинство эндокриноцитов контактируют с сосудами либо посредством цитоплазматических отростков, либо примыкая к ним непосредственно.

Кровоснабжение[править | править код]

Кровоснабжение поджелудочной железы осуществляется через панкреатодуоденальные артерии, которые ответвляются от верхней брыжеечной артерии или из печёночной артерии (ветви чревного ствола брюшной аорты). Верхняя брыжеечная артерия обеспечивает нижние панкреатодуоденальные артерии, в то время как гастродуоденальная артерия (одна из конечных ветвей печёночной артерии) обеспечивает верхние панкреатодуоденальные артерии. Артерии, разветвляясь в междольковой соединительной ткани, образуют плотные капиллярные сети, оплетающие ацинусы и проникающие в островки.

Венозный отток происходит через панкреатодуоденальные вены, которые впадают в проходящую позади железы селезёночную, а также другие притоки воротной вены. Воротная вена образуется после слияния позади тела поджелудочной железы верхней брыжеечной и селезёночной вен. В некоторых случаях нижняя брыжеечная вена также вливается в селезёночную позади поджелудочной железы (в других она просто соединяется с верхней брыжеечной веной).

Лимфатические капилляры, начинаясь вокруг ацинусов и островков, вливаются в лимфатические сосуды, которые проходят вблизи кровеносных. Лимфа принимается панкреатическими лимфатическими узлами, расположенными в количестве 2—8 у верхнего края железы на её задней и передней поверхностях.

Иннервация[править | править код]

Парасимпатическая иннервация поджелудочной железы осуществляется ветвями блуждающих нервов, больше правого, симпатическая — из чревного сплетения. Симпатические волокна сопровождают кровеносные сосуды. В поджелудочной железе имеются интрамуральные ганглии.

Развитие и возрастные особенности поджелудочной железы[править | править код]

Поджелудочная железа развивается из энтодермы и мезенхимы; её зачаток появляется на 3-й неделе эмбрионального развития в виде выпячивания стенки эмбриональной кишки, из которого формируются головка, тело и хвост. Дифференцировка зачатков на внешнесекреторную и внутрисекреторную части начинается с 3-го месяца эмбриогенеза. Образуются ацинусы и выводные протоки, эндокринные отделы образуются из почек на выводных протоках и «отшнуровываются» от них, превращаясь в островки. Сосуды, а также соединительнотканные элементы стромы получают развитие из мезенхимы.

У новорождённых поджелудочная железа имеет очень маленькие размеры. Её длина колеблется от 3 до 6 см; масса — 2,5—3 г; железа располагается несколько выше, чем у взрослых, однако слабо фиксирована к задней брюшной стенке и относительно подвижна. К 3 годам её масса достигает 20 грамм, к 10—12 годам — 30 г. Вид, характерный для взрослых, железа принимает к возрасту 5—6 лет. С возрастом в поджелудочной железе происходит изменение взаимоотношений между её экзокринной и эндокринной частями в сторону уменьшения числа островков.

Заболевания поджелудочной железы[править | править код]

- Панкреатит

- Острый панкреатит

- Хронический панкреатит

- Рак поджелудочной железы

- Муковисцидоз

- Диабет

- Псевдокисты поджелудочной железы

- Панкреанекроз

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Везалий А. О строении человеческого тела. — 1954 — Том 2. — с. 960

- Губергриц Н. Б. Панкреатология: от прошлого к будущему // Вестник клуба панкреатологов. — 2009. — № 2. — с. 13—23

- Лепорский Н. И. Болезни поджелудочной железы. — М., 1951.

Источник

1.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

, pancreas. Расположена поперечно на уровне L1 – L2. Имеет длину 13 – 15 см и лежит забрюшинно. Рис. А, Рис. Б.

2.

Головка поджелудочной железы

, caput pancreatis. Расположена в петле двенадцатиперстной кишки. Рис. А.

3.

Крючковидный отросток

, processus uncinatus. Часть головки, которая огибает верхние брыжеечные сосуды сзади. Рис. А, Рис. Б.

4.

Вырезка поджелудочной железы

, incisura pancreatis. Расположена между крючковидным отростком и остальной частью головки поджелудочной железы. Рис. А, Рис. Б.

5.

Тело поджелудочной железы

, сorpus pancreatis. Локализуется преимущественно спереди позвоночного столба. Развивается из дорсальной закладки поджелудочной железы. Рис. А, Рис. Б.

6.

Передняя поверхность

, facies anterior. Обращена вперед и вверх. Рис. Рис. А.

7.

Задняя поверхность

, facies posterior. Направлена назад. Рис. Б.

8.

Нижняя поверхность

, facies inferior. Обращена вперед и вниз. Сверху ограничена корнем брыжейки поперечной ободочной кишки. Рис. А.

9.

Верхний край

, margo superior. Лежит между передней и задней поверхностями. Рис.А, Рис. Б.

10.

Передний край

, margo anterior. Соответствует линии прикрепления брыжейки поперечной ободочной кишки (178.5). Является нижней границей сальниковой сумки на задней стенке брюшной полости. Рис. А.

11.

Нижний край

, margo inferior. Находится между нижней и задней поверхностями. Рис. А.

12.

Сальниковый бугор

, tuber omentale. Часть тела железы вблизи головки, выступающая в сальниковую сумку. Рис. А, Рис. Б.

13.

Хвост поджелудочной железы

, cauda pancreatis. Направлен вверх и влево. Контактирует с селезенкой. Рис. А, Рис. Б.

14.

Капсула поджелудочной железы

, capsula pancreatis.

15.

Экзокринная часть поджелудочной железы

, pars exocrina pancreatis. Выполняет внешнесекреторную функцию и составляет основную массу железы.

16.

Дольки поджелудочной железы

, lobulus pancreaticus. Макроскопически различимые образования. Рис. А.

17.

Проток поджелудочной железы

, ductus pancreaticus. Главный экскреторный проток железы, открывается отверстием на большом сосочке двенадцатиперстной кишки вместе с общим желчным протоком. Рис. Б.

18.

Сфинктер протока поджелудочной железы

, m. sphincter ductus pancreatici. Циркулярная мышца, расположенная перед отверстием протока. См. с.135, Рис. А.

19.

Добавочный проток поджелудочной железы

, ductus pancreaticus accessorius. Открывается на малом сосочке двенадцатиперстной кишки (124.13). Рис. Б.

20.

Добавочная поджелудочная железа

, (pancreas accessorium). Эктопические участки ткани поджелудочной железы в стенке желудка или двенадцатиперстной кишки.

21.

Эндокринная часть поджелудочной железы

, pars endocrina pancreatis. Представлена, примерно, 1 млн. островков Лангерганса, вырабатывающих глюкагон и инсулин.

22.

ПЕЧЕНЬ

, hepar. На основании ветвления сосудов и желчных протоков разделена на сегменты. Международный номенклатурный комитет предлагает использовать классификацию Hjortsjo. Рис. В.

23.

Диафрагмальная поверхность

, facies diaphragmatica. Поверхность органа, обращенная к диафрагме. Рис. В.

24.

Верхняя часть

, pars superior. Входит в состав диафрагмальной поверхности печени и направлена краниально. Рис. В.

25.

Сердечное вдавление

, impressio cardiaca. Небольшое углубление слева и спереди от нижней полой вены. Рис. В.

26.

Передняя часть

, pars anterior. Фрагмент диафрагмальной поверхности, обращенный вперед. Рис. В.

27.

Правая часть

, pars dextra. Участок диафрагмальной поверхности, обращенный вправо. Рис. В.

28.

Задняя часть

, pars posterior. Фрагмент диафрагмальной поверхности, обращенный назад. Рис. В.

29.

Внебрюшинное поле

, arеа nuda [[pars affixa]]. Непокрытый брюшиной участок диафрагмальной поверхности печени. Рис.В.

30.

Борозда полой вены

, sulcus venae cavae. Содержит нижнюю полую вену Рис. В.

31.

Щель венозной связки

, fissura lig. venosi. Направляется от ворот печени к борозде нижней полой вены между хвостатой и левой долями печени. Рис. В.

Источник

Поджелудочная железа (по-латыни pancreas) – один из важнейших органов, и ее значение для нормального функционирования организма трудно переоценить.

Во-первых, это крупная пищеварительная железа, по размерам уступающая только печени. В течение суток она вырабатывает 500–700 мл панкреатического сока, который содержит ферменты, участвующие в переваривании белков, жиров и углеводов, и по протокам поступает в двенадцатиперстную кишку. Во-вторых, отдельные скопления клеток поджелудочной железы продуцируют гормоны, регулирующие углеводный и жировой обмен в организме и проникающие непосредственно в кровь, поэтому эта часть поджелудочной железы относится к эндокринной системе.

Расположение поджелудочной железы

Поджелудочная железа

Располагается поджелудочная железа в верхней части брюшной полости. Ее границы проецируются на стенку живота в пупочной области и области левого подреберья (рис. 1). Именно здесь локализуются болезненные ощущения при заболеваниях железы. Длина поджелудочной железы у взрослого человека равна 15–20 см, ширина – 6–9 см, толщина – 2–3 см. Масса железы достигает 80–100 г. По форме железа напоминает трехгранную призму, вытянутую от двенадцатиперстной кишки справа до селезенки слева.

Свое название поджелудочная железа получила от локализации под желудком при лежачем положении тела человека. У стоящего человека поджелудочная железа находится позади желудка.

Строение поджелудочной железы

У поджелудочной железы различают головку, тело и хвост (рис. 2). Широкая головка железы как подковой окружена двенадцатиперстной кишкой. Следующее за головкой тело – самый длинный отдел, имеет три поверхности: переднюю, заднюю и нижнюю. Задняя поверхность тела поджелудочной железы прилежит к позвоночнику и крупным сосудам, идущим вдоль него (аорта и нижняя полая вена). Передняя поверхность тела железы вогнута и обращена к желудку, на ней заметна только одна выпуклость – так называемый сальниковый бугор. Нижняя поверхность узкая, располагается на уровне второго поясничного позвонка. Хвост поджелудочной железы направлен влево, лежит выше, чем головка, и соприкасается с селезенкой. Позади хвоста поджелудочной железы находятся левая почка и надпочечник.

Поджелудочная железа

Поджелудочная железа имеет сложное строение. Со всех сторон она покрыта прозрачной тонкой соединительнотканной оболочкой. Под ней хорошо видна дольчатая структура железы. В дольках располагаются секреторные отделы, которые напоминают полые мешочки размером 100–500 мкм. Стенки каждого мешочка состоят из 8–14 клеток, имеющих пирамидальную форму. В клетках образуются ферменты, поступающие в полость мешочка, а затем в систему выводных протоков, которые постепенно укрупняются и впадают в главный проток поджелудочной железы. По этому протоку богатый ферментами панкреатический сок попадает в двенадцатиперстную кишку, где участвует в переваривании пищи.

В просвет двенадцатиперстной кишки главный проток поджелудочной железы открывается отверстием на большом сосочке, который расположен на стенке кишки в том месте, где она плотно прилежит к головке поджелудочной железы. Перед самым впадением в двенадцатиперстную кишку проток поджелудочной железы, как правило, сливается с общим желчным протоком, по которому в кишку поступает желчь из печени и желчного пузыря. Желчь необходима для эмульгирования (размельчения) капелек жира в пище с целью облегчения их переваривания и всасывания. В этом месте в стенке протока поджелудочной железы имеется специальное запирательное устройство – сфинктер, посредством которого регулируется выведение панкреатического сока в просвет кишки.

Иногда в области головки поджелудочной железы формируется добавочный проток. Он также открывается в просвет двенадцатиперстной кишки, но самостоятельно, на малом сосочке, расположенном на 1,5–2 см выше большого сосочка. В стенке протоков поджелудочной железы имеются специальные клетки, которые продуцируют жидкую часть панкреатического сока.

Образование ферментов и панкреатический сок

По кровеносным сосудам к секреторным клеткам железы приходит много питательных веществ: аминокислоты, моносахариды, молекулы витаминов и т.д. Через стенку капилляров эти питательные вещества переходят из крови внутрь клеток. Здесь из них собираются крупные молекулы ферментов, которые «упаковываются» в гранулы и даже окружаются специальными мембранными оболочками. Гранулы ферментов выводятся из клеток и поступают в систему выводных протоков. Поглощение исходных веществ, образование из них ферментов, накопление последних и выведение их из клетки занимает 1,5–2 часа. Ферменты являются главным компонентом панкреатического сока.

Панкреатический сок представляет собой бесцветную прозрачную жидкость щелочной реакции, которая обусловлена наличием в нем бикарбонатов. Среди ферментов поджелудочной железы различают трипсин и химотрипсин, амилазу, липазу, галактозидазу и др. Под действием ферментов панкреатического сока все питательные вещества пищи (белки, жиры и углеводы) расщепляются до конечных продуктов переваривания, то есть до веществ, которые могут всасываться и усваиваться клетками человеческого тела.

Выделение панкреатического сока начинается через 2–3 минуты после приема пищи и продолжается несколько часов. Объем выделяющегося сока, его состав зависят от количества и качества пищи. Если толчком к началу выделения панкреатического сока служит раздражение пищей рецепторов полости рта, то дальнейшее отделение сока поддерживается раздражением слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки пищевой кашицей и соляной кислотой желудочного сока. Под действием механических и химических раздражителей в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки образуются активные вещества, которые затем всасываются в кровь, с ее током переносятся к клеткам поджелудочной железы и возбуждают их секрецию. В целом панкреатического сока выделяется тем больше, чем выше кислотность содержимого желудка, поступающего в двенадцатиперстную кишку.

Прием пищи вызывает увеличение выделения всех ферментов поджелудочной железы, но при разной пище оно протекает по-разному: при углеводной пище в наибольшей мере повышается секреция амилазы, при белковой – трипсина и химотрипсина, при жирной – липазы. Прием одинаковой по составу пищи в течение длительного времени вызывает соответствующее приспособление количества и ферментного состава сока. Так, преимущественно углеводное питание (мучные изделия, сладости) увеличивает выделение с соком фермента амилазы, а большое количество жира в рационе способствует вырастанию содержания липазы, но снижает общий объем поджелудочной секреции.

При напряженных состояниях организма (сильные боли, тяжелая физическая и умственная работа), а также во время сна происходит уменьшение секреции панкреатического сока.

Все сказанное выше относится к экзокринной (внешнесекреторной) функции поджелудочной железы.

Выработка гормонов

Поджелудочная железа

Кроме ферментов поджелудочная железа вырабатывает гормоны (инсулин, глюкагон, соматостатин). Эту эндокринную (внутрисекреторную) функцию выполняют группы клеток, которые называют панкреатическими островками (островки Лангерганса – по имени описавшего их исследователя). В поджелудочной железе насчитывается от 1 до 2 млн островков, хотя их общий объем не превышает 3% массы железы. Островки имеют различную форму: округлую, овальную, лентовидную или звездчатую; диаметр каждого островка составляет 100–300 мкм. Наибольшее количество островков находится в области хвоста железы.

Среди клеток панкреатических островков различают альфа- и бета-клетки. Последние составляют 60–80% всех клеток. Они находятся в центральной части островков и вырабатывают инсулин. По периферии островков располагаются альфа-клетки (10–30% общей массы клеток), продуцирующие глюкагон. Еще 10% клеток выделяют соматостатин (рис.3).

Инсулин и глюкагон регулируют уровень глюкозы в крови – важный источник энергии для многих тканей, а для центральной нервной системы фактически единственный и незаменимый. Глюкагон способствует высвобождению глюкозы из печени и повышению ее уровня в крови. Инсулин, наоборот, приводит к отложению глюкозы в виде гликогена в печени, в результате чего уменьшается количество сахара (глюкозы) в крови. Соматостатин угнетает выделение инсулина и глюкагона.

Инсулин является уникальным гормоном, функция которого не дублируется другими биологически активными веществами. Основной эффект его заключается в увеличении проницаемости клеток для глюкозы. Под действием инсулина скорость перехода глюкозы внутрь клеток возрастает примерно в 20 раз. Инсулин увеличивает транспорт глюкозы через мембраны мышечных волокон, способствует синтезу и накоплению в них гликогена. В клетках жировой ткани инсулин стимулирует образование жира из глюкозы. Эти процессы играют важную роль в регуляции обмена веществ и сохранении нормального функционирования организма человека.

При недостаточности функции поджелудочной железы, развивающейся вследствие ее заболевания или частичного удаления, может возникнуть тяжелое заболевание – сахарный диабет.

Поджелудочная железа и возраст человека

В течение жизни человека размеры и функциональные возможности поджелудочной железы изменяются.

У новорожденного ребенка поджелудочная железа очень мала и весит всего 2–3г. Для новорожденных характерно обильное кровоснабжение поджелудочной железы, хорошее развитие ее эндокринной части и относительно неразвитое состояние экзокринной части.

Вид и функциональные возможности, свойственные поджелудочной железе, взрослого человека, этот орган приобретает только к 5–6 годам. В молодом и зрелом возрасте все клетки поджелудочной железы функционируют в оптимальном режиме, а после 50 лет их активность (особенно панкреатических островков) начинает ослабевать. Это следует учитывать при выборе продуктов для пищевых рационов людей разного возраста.

Автор: Ольга Гурова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры анатомии человека РУДН

Источник