Холестаз при раке поджелудочной железы

Желтуха является вторым по значимости признаком рака поджелудочной железы (после боли). В ряде случаев она сочетается с болевым синдромом, но может выступать и как самостоятельный первый и единственный признак заболевания.

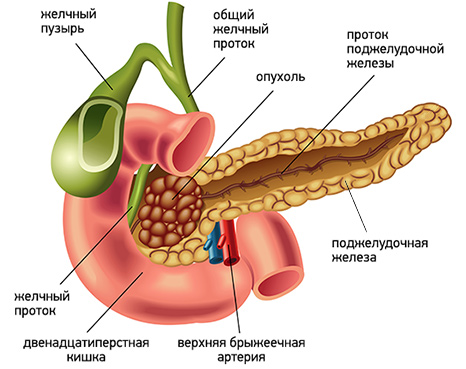

Чаще всего развитие желтухи наблюдается при локализации опухоли в головке поджелудочной железы. Это связано с тем, что опухоль прорастает или сдавливает желчный проток, приводя к застою желчи, со всеми вытекающими последствиями.

Несколько реже желтуха возникает при опухолевом поражении тела и хвоста поджелудочной железы. В этом случае наиболее частой причиной ее развития является сдавление желчного протока лимфатическими узлами, пораженными метастазами.

В целом возникновение желтухи наблюдается у 70-80% больных раком поджелудочной железы. Это грозное состояние, которое влияет на работу всего организма, в том числе сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, нервной системы и др. Возможность компенсации данного осложнения влияет на общую продолжительность жизни таких больных.

Многие клиницисты считают, что развитие желтухи при раке поджелудочной железы является признаком неоперабельности опухоли. Однако на практике встречаются случаи, когда нарушение оттока желчи возникает при небольшой опухоли, расположенной около желчного протока. У таких пациентов удается своевременно обнаружить рак и провести радикальное лечение. Таким образом, желтуха для них оказывается своего рода спасительным симптомом.

Причины и механизм развития желтухи при раке ПЖ

Причины развития желтухи при раке поджелудочной железы следующие:

- Прорастание опухоли в желчный проток и обтурация (закупорка) его просвета.

- Сдавление желчных протоков пораженными лимфатическими узлами.

- Нарушение моторики желчных протоков из-за опухолевого поражения их стенки. В этом случае формально желчные протоки остаются проходимыми, но дренаж желчи осуществляется не в полной мере.

- Метастатическое поражение печени с обтурацией внутрипеченочных протоков.

Желтуха при раке поджелудочной железы носит механический характер и обусловлена застоем желчи в желчных протоках. Это, в свою очередь, приводит к нарастанию давления в них, расширению и даже разрыву желчных капилляров и обратному всасыванию желчи в кровоток. Из-за этого в крови повышается уровень прямого билирубина, который попадает в ткани организма, пропитывает их и приводит к образованию желтушного цвета кожи, слизистых и склер.

Желчные кислоты, при поступлении в кровь, оказывают системное токсическое действие, что сопровождается нарушением сердечно-сосудистой деятельности (возникает брадикардия, снижение артериального давления) и деятельности нервной системы. Больные становятся вялыми, сонливыми, у них меняется характер, могут появляться признаки депрессии и повышенной раздражительности. При тяжелой желтухе возникает токсическое действие на головной мозг, что сопровождается развитием энцефалопатии, сопора и даже комы.

Определенные патологические эффекты оказывает и прекращение поступления желчи в кишечник:

- В первую очередь, страдает пищеварение — нарушается всасывание жиров, и они выводятся вместе с калом (стеаторея). Также нарушается всасывание белков.

- Нарушается метаболизм жирорастворимых и кишечно синтезируемых витаминов. Одним из них является витамин К, который необходим для нормальной работы кровесвертывающей системы. При его дефиците развиваются кровотечения.

- В норме желчь обладает бактерицидным действием и оказывает влияние на микробный пейзаж кишечника. При ее отсутствии начинают активно развиваться анаэробы, которые приводят к усилению процессов гниения и брожения в кишечнике.

- При недостатке желчных пигментов, кал становится «бесцветным» — ахоличный кал.

- Застой желчи вызывает изменение ее физико-химических свойств, что приводит к образованию желчных камней. Это еще больше усугубляет ситуацию механической желтухи, усложняя возможность ее устранения.

Симптомы желтухи

Желтушность покровных тканей

Основным симптомом механической желтухи является пожелтение кожи, слизистых оболочек и белков глаз. В начале заболевания кожа приобретает желтый или желто-коричневый цвет. Но по мере нарастания уровня билирубина и его окисления, цвет меняется на лимонно-желтый или зеленоватый. Также желтый цвет приобретают все биологические жидкости организма за исключением слез и слюны. Моча приобретает темно-коричневый цвет, а кал, наоборот, обесцвечивается.

Основным симптомом механической желтухи является пожелтение кожи, слизистых оболочек и белков глаз. В начале заболевания кожа приобретает желтый или желто-коричневый цвет. Но по мере нарастания уровня билирубина и его окисления, цвет меняется на лимонно-желтый или зеленоватый. Также желтый цвет приобретают все биологические жидкости организма за исключением слез и слюны. Моча приобретает темно-коричневый цвет, а кал, наоборот, обесцвечивается.

Кожный зуд

Причины возникновения кожного зуда при желтухе до конца не ясны. Считается, что он возникает из-за раздражения рецепторов кожи желчными кислотами. У больных раком поджелудочной железы зуд может возникать по мере нарастания желтухи, или до ее начала, усиливаясь по мере нарастания гипербилирубинемии. Он серьезно ухудшает качество жизни больных, может носить нестерпимый характер, мешать нормальному сну, вызывать раздражительность. У многих пациентов на коже образуются расчесы, которые со временем могут инфицироваться.

Осложнения желтухи

Механическая желтуха является очень грозным состоянием. При отсутствии лечения приводит к гибели больного.

По мере развития процесса неизбежно возникает поражение гепатоцитов, нарушаются детоксикационные функции печени и в организме образуется большое количество токсических веществ, которые поражают все органы и системы. Развивается синдром эндотоксемии.

Параллельно с этим происходит нарушение функции почек из-за развития микрососудистых тромбозов и спазма кровеносных сосудов. Нарушается функция нефронов, нарастает почечная недостаточность, в крови повышается уровень мочевины и креатинина. Развивается печеночно-почечный синдром, на фоне которого развивается множество тяжелых патологических реакций:

- Токсические вещества проникают через гемато-энцефалический барьер, приводя к развитию энцефалопатии, которая сопровождается спутанностью сознания, сопором и, в конце концов, приводит к коме и гибели больного. Действие токсических веществ на нервные волокна приводит к нарушению работы сердца, что сопровождается снижением частоты сердечных сокращений (брадикардией).

- Нарушается синтез факторов свертывания крови, что приводит к развитию ДВС-синдрома — жизнеугрожающего состояния, при котором сначала возникает множество внутрисосудистых тромбов, а потом, при истощении кровесвертывающих факторов на этом фоне развивается кровотечение, которое очень сложно остановить.

- Под воздействием желчных кислот происходит разрушение сурфактанта — основного вещества легочной ткани, который обеспечивает обогащение крови кислородом. Из-за этого нарастает гипоксия, и развивается острая дыхательная недостаточность.

Диагностика желтухи

Диагностические мероприятия при желтухе носят комплексный характер и направлены на определение степени тяжести самой патологии, а также причин, вызвавших ее. Применяются следующие методы исследования:

Лабораторные исследования. Главным лабораторным маркером желтухи является увеличение билирубина. В крови он существует в виде двух фракций — свободной и связанной. При механической желтухе на начальном этапе происходит увеличение именно связанного, прямого билирубина, затем нарастает количество и непрямого. Также определяются показатели, которые изменяются при развитии холестаза — холестерин, липиды, щелочная фосфатаза, ГГТП и др.

Ультразвуковое исследование брюшной полости, печени, желчных протоков и забрюшинного пространства. При механической желтухе будут обнаруживаться расширенные желчные протоки, гиперплазия их стенки. В ряде случаев удается визуализировать наличие опухоли поджелудочной железы и определить ее прорастание в желчный проток, или его сдавление опухолевыми массами.

Более информативным методом визуализации опухоли поджелудочной железы является КТ и/или МРТ с контрастированием. Данные методы позволяют более детально визуализировать опухоль и ее взаимоотношение с окружающими тканями, обнаружить метастазы, в том числе в регионарных лимфоузлах или печени.

Исследование проходимости желчных протоков. Позволяет визуализировать просвет протоков и обнаружить места их сужения или обструкции. С этой целью проводят ретроградную холангиопанкреатографию — с помощью эндоскопической техники в просвет большого дуоденалного сосочка (место, которым открываются желчный и панкреатический протоки в просвет 12-перстной кишки) вводят рентгеноконтрастное вещество и делают снимки, на которых визуализируется протоковая система. Эндоскоп вводится через рот. Перед началом процедуры пациент получает легкую седацию, а для ослабления рвотного рефлекса глотку орошают раствором анестетика.

Еще одним методом визуализации протоковой системы является чрескожная чреспеченочная холангиография. В этом случае контраст вводится посредством пункции печеночных протоков через переднюю брюшную стенку. Чтобы правильно попасть в необходимую область, используют ультразвуковой контроль. После того, как контраст заполнит протоки, делают рентгеновские снимки, на которых хорошо видны печеночные протоки и места их обструкции.

Лечение желтухи при раке поджелудочной железы

Радикальное лечение рака поджелудочной железы возможно только с помощью хирургических операций, остальные методы — химио- и радиотерапия являются вспомогательными и применяются либо как дополнительные методы, которые позволяют стабилизировать процесс, либо как паллиативное лечение для облегчения симптомов заболевания.

Однако в условиях наличия механической желтухи проводить специфическое противоопухолевое лечение (в том числе радикальные хирургические операции) очень рискованно, поскольку состояние пациента является декомпенсированным и высоки риски летальности. По данным некоторых клиник, она достигала 10-34%. Поэтому на первый план выходит купирование желтухи, снижение интоксикации, снижение уровня билирубина с помощью декомпрессии желчных протоков малоинвазивными хирургическими методиками.

Основными методами декомпрессии и восстановления пассажа желчи является стентирование, которое может выполняться либо во время эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРПХ), либо во время чрескожной чреспеченочной холангиографии (ЧЧХГ).

Чрескожное чреспеченочное холангиодренирование и стентирование желчных протоков (ЧЧХДС)

Необходимым условием проведения данной операции является расширение желчных протоков. При механической желтухе это не представляет проблемы, но бывают случаи, когда обтурация неполная, и для расширения протоков нужно немного больше времени.

- ЧЧХД проводится в условиях рентгеноперационной под местной анестезией. Место пункции стенки живота определяется для каждого пациента индивидуально с учетом места локализации обструкции.

- Кожа обрабатывается антисептиком и надсекается скальпелем для облегчения прохождения пункционной иглы. После этого игла под контролем УЗИ вводится на глубину 5-10 см, пока не попадет в расширенный желчный проток (диаметр иглы около 1 мм). После этого через иглу в проток вводят несколько миллилитров контрастирующего вещества для контроля попадания именно в желчный проток, а не в сосуды печени. Если все в порядке, через иглу в просвет протока вводят мягкий проводник, диаметром 0,3 мм, после чего иглу удаляют. С помощью проводника устанавливают гибкий катетер диаметром около 2 мм, через который вводят контрастирующий препарат и проводят серию снимков для обнаружения места обструкции, ее протяженность и степень блокирования пассажа желчи. После этого определяют тактику дальнейших действий:

- По возможности, через место сужения в просвет тонкой кишки проводят проводник, через который устанавливается дренаж — пластиковая трубка с множеством отверстий. Его ставят так, чтобы часть отверстий находилась выше места опухоли, а часть ниже ее. Таким образом, желчь будет попадать в дренаж до места обструкции и выходить после него. Наружный конец дренажа выводят на поверхность кожи и присоединяют к нему резервуар, куда будет оттекать избыток желчи.

- Если обтурация непроходима, дренирование желчи будет отводиться только наружно, чтобы снизить токсический эффект гипербилирубинемии. Для компенсации дефицита желчи в желудочно-кишечном тракте, ее придется принимать перорально, запивая водой или соком. Когда воспалительный процесс утихнет, и состояние пациента компенсируется, проводят повторную попытку реканализации или проведения радикальной операции по удалению опухоли поджелудочной железы.

Следует учитывать, что дренирование — это временная мера, направленная на разрешение экстренной ситуации, которая на фоне механической желтухи очень быстро усугубляется. После стабилизации состояния пациента, решается вопрос о возможности проведения радикального удаления опухоли поджелудочной железы. Если это невозможно, проводят стентирование желчных протоков — в месте обтурации устанавливается специальный каркас (стент), который более прочно фиксируется к стенкам протока и поддерживает их в расправленном состоянии.

Установка стента проводится следующим образом:

- Через имеющийся дренаж, к месту стентирования подводят тонкий проводник, а сам дренаж удаляют.

- Если имеется выраженный стеноз, который мешает установке стента, проводят баллонную дилятацию — по проводнику к месту стеноза подводят баллон и расправляют его на несколько минут (в раскрытом состоянии его диаметр около 6-8 мм). Это приводит к временному расширению просвета протока. После этого баллон сдувают и удаляют.

- Через тот же проводник в место стеноза подводится стент в сложенном состоянии. Его диаметр определяют заранее во время проведения холангиографии. После контроля правильности установки стента, его расправляют и извлекают проводящую систему. После этого пациента наблюдают в течение нескольких дней, и если все хорошо, выписывают из стационара.

Эндоскопическое стентирование

Эндоскопическое стентирование проводится во время процедуры эндоскопической ретроградной холангиографии. После того как будет проведено исследование протоковой системы, в место стеноза через фатеров сосочек, находящийся 12-перстной кишке вводят проводник и по нему аналогичным образом устанавливают стент. После контроля правильности его расположения, стент раздувают и удаляют вспомогательное оборудование.

При невозможности выполнения стентирования проводят открытые операции по наложению обходных анастомозов между желчными протоками и кишечником в обход опухоли.

Операции на опухоли

Операции при раке поджелудочной железы являются одними из самых сложных в современной хирургии, поскольку требуют удаления большого объема тканей. Удаляется не только сама железа, пораженная опухолью, но и рядом расположенные органы: часть тонкой кишки, часть желудка, желчный проток, регионарные лимфатические узлы, висцеральная жировая клетчатка. Разумеется, после такого объема вмешательства требуется серьезная реконструкция и восстановление проходимости желудочно-кишечного тракта и желчных протоков.

Однако оперативное лечение возможно далеко не у всех пациентов, поскольку в подавляющем большинстве случаев рак поджелудочной железы диагностируется, когда опухоль имеет нерезектабельное состояние. В этом случае назначаются другие методы противоопухолевого лечения для перевода новообразования в резектабельное состояние, после чего делают попытку радикальной операции.

Химио- и радиотерапия

Химиотерапия (ХТ) при раке поджелудочной железы может назначаться в предоперационном и послеоперационном периоде. В первом случае, ее целью будет уменьшение опухолевой массы и достижение резектабельности. В послеоперационном периоде ХТ назначается для поддержания результата лечения и предотвращения прогрессирования и метастазирования рака.

Основным препаратом, используемым при адъювантной ХТ рака поджелудочной железы, является гемцитабин. Его могут применять как в монорежиме, так и в комплексных схемах совместно с капецитабином или фторурацилом. При лечении метастатического рака или при прогрессировании, после адъювантной ХТ применяются более агрессивные 4-х компонентные схемы.

Радиотерапия в основном применяется в качестве паллиативной терапии для облегчения болевого синдрома. Но есть данные о ее эффективности в рамках проведения химиолучевой терапии на этапе подготовки к радикальному хирургическому вмешательству.

Источник

Холестаз – это клинико-лабораторный синдром, характеризующийся повышением в крови содержания экскретируемых с желчью веществ вследствие нарушения выработки желчи либо ее оттока. Симптомы включают кожный зуд, желтушность, запоры, привкус горечи во рту, болезненность в правом подреберье, темный цвет мочи и обесцвечивание кала. Диагностика холестаза заключается в определении уровня билирубина, ЩФ, холестерина, желчных кислот. Из инструментальных методов используют УЗИ, рентгенографию, гастроскопию, дуоденоскопию, холеграфию, КТ и другие. Лечение комплексное, назначаются гепатопротекторы, антибактериальные лекарственные средства, цитостатики и препараты урсодезоксихолевой кислоты.

Общие сведения

Холестаз – замедление или прекращение выделения желчи, вызванное нарушением ее синтеза печеночными клетками, или прерывание транспорта желчи по желчным протокам. Распространенность синдрома имеет средние показатели – около 10 случаев на 100 тысяч населения в год. Данная патология чаще выявляется у лиц мужского пола после 40 лет. Отдельная форма синдрома – холестаз беременных, частота которого среди общего числа зарегистрированных случаев составляет около 2%.

Актуальность проблемы обусловлена сложностями диагностики данного патологического синдрома, выявления первичного звена патогенеза и подбора дальнейшей рациональной схемы терапии. Консервативным лечением синдрома холестаза занимаются гастроэнтерологи, а при необходимости проведения оперативного вмешательства – хирурги.

Холестаз

Причины холестаза

Патогенез

В основе проявлений синдрома холестаза лежит один или несколько механизмов: поступление составляющих желчи в кровеносное русло в избыточном объеме, уменьшение или отсутствие ее в кишечнике, действие элементов желчи на канальцы и клетки печени. В результате желчь проникает в кровь, обусловливая возникновение симптомов и поражение других органов и систем.

Классификация

В зависимости от причин выделяют две основные формы: внепеченочный и внутрипеченочный холестаз.

- Внепеченочный холестаз формируется при механической обструкции протоков, наиболее распространенным этиологическим фактором выступают камни желчевыводящих путей.

- Внутрипеченочный холестаз развивается при заболеваниях гепатоцеллюлярной системы, в результате повреждения внутрипеченочных протоков или сочетает оба звена. При данной форме отсутствуют обструкция и механические повреждения билиарного тракта. Вследствие этого внутрипеченочную форму дополнительно подразделяют на следующие подвиды:

- гепатоцеллюлярный холестаз, при котором возникает поражение гепатоцитов;

- каналикулярный, протекающий с поражением транспортных систем мембран;

- экстралобулярный, связанный с нарушением структуры эпителия протоков;

- смешанный холестаз.

В зависимости от характера течения холестаз делят на острый и хронический. Также данный синдром может протекать в безжелтушной и желтушной форме. Дополнительно выделяют несколько типов: парциальный холестаз – сопровождается снижением секреции желчи, диссоцианный холестаз – характеризуется задержкой отдельных компонентов желчи, тотальный холестаз – протекает с нарушением поступления желчи в двенадцатиперстную кишку.

Симптомы холестаза

При данном патологическом синдроме проявления и патологические изменения обусловлены избыточным количеством желчи в гепатоцитах и канальцах. Степень выраженности симптомов зависит от причины, которая вызвала холестаз, тяжести токсического поражения клеток печени и канальцев, обусловленного нарушением транспорта желчи.

Для любой формы холестаза характерен ряд общих симптомов: увеличение размеров печени, боли и ощущение дискомфорта в зоне правого подреберья, кожный зуд, ахоличный (обесцвеченный) кал, темный цвет мочи, нарушения процессов пищеварения. Характерной чертой зуда является его усиление в вечернее время и после контакта с теплой водой. Данный симптом влияет на психологический комфорт пациентов, вызывая раздражительность и бессонницу. При усилении выраженности патологического процесса и уровня обструкции кал теряет окраску до полного обесцвечивания. Стул при этом учащается, становясь жидким и зловонным.

Вследствие дефицита в кишечнике желчных кислот, которые используются для всасывания жирорастворимых витаминов (А, Е, К, D), в кале повышается уровень жирных кислот и нейтрального жира. За счет нарушения всасывания витамина К при затяжном течении заболевания у пациентов увеличивается время свертывания крови, что проявляется повышенной кровоточивостью. Недостаток витамина D провоцирует снижение плотности костной ткани, в результате чего больных беспокоят боли в конечностях, позвоночнике, спонтанные переломы. При длительном недостаточном всасывании витамина А снижается острота зрения и возникает гемералопия, проявляющаяся ухудшением адаптации глаз в темноте.

При хроническом течении процесса происходит нарушение обмена меди, которая накапливается в желчи. Это может провоцировать образование фиброзной ткани в органах, в том числе в печени. За счет увеличения уровня липидов начинается формирование ксантом и ксантелазм, вызванное отложением холестерина под кожей. Ксантомы имеют характерное расположение на коже век, под молочными железами, в области шеи и спины, на ладонной поверхности кистей. Эти образования возникают при стойком повышении уровня холестерина в течение трех и более месяцев, при нормализации его уровня возможно их самостоятельное исчезновение.

В некоторых случаях симптомы выражены незначительно, что затрудняет диагностику синдрома холестаза и способствует длительному течению патологического состояния – от нескольких месяцев до нескольких лет. Определенная часть пациентов обращается за лечением кожного зуда к дерматологу, игнорируя остальные симптомы.

Осложнения

Холестаз способен вызывать серьезные осложнения. При продолжительности желтухи более трех лет в подавляющем большинстве случаев формируется печеночная недостаточность. При длительном и некомпенсированном течении возникает печеночная энцефалопатия. У небольшого количества пациентов при отсутствии своевременной рациональной терапии возможно развитие сепсиса.

Диагностика

Консультация гастроэнтеролога позволяет выявить характерные признаки холестаза. При сборе анамнеза важно определение давности возникновения симптомов, а также степени их выраженности и связи с другими факторами. При осмотре пациента определяется наличие желтушности кожи, слизистых и склер различной степени выраженности. Также проводится оценка состояния кожи – наличие расчесов, ксантом и ксантелазм. Посредством пальпации и перкуссии специалист часто обнаруживает увеличение печени в размерах, ее болезненность.

- Лабораторные анализы. В результатах общего анализа крови могут отмечаться анемия, лейкоцитоз, повышенная скорость оседания эритроцитов. В биохимическом анализе крови выявляется гипербилирубинемия, гиперлипидемия, превышение уровня активности ферментов (АлАТ, АсАТ и щелочной фосфатазы). Анализ мочи позволяет оценить наличие в ней желчных пигментов. Важным моментом является определение аутоиммунного характера заболевания путем обнаружения маркеров аутоиммунных поражений печени: антимитохондриальных, антинуклеарных антител и антител к гладкомышечным клеткам.

- Сонография. Инструментальные методы направлены на уточнение состояния и размеров печени, желчного пузыря, визуализацию протоков и определение их размеров, выявление обтурации или сужения. Ультразвуковое исследование печени позволяет подтвердить увеличение ее размеров, изменение структуры желчного пузыря и поражение протоков.

- Рентгеновская диагностика. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография эффективна для обнаружения камней и первичного склерозирующего холангита. Чрескожную чреспеченочную холангиографию используют при невозможности заполнения желчных путей контрастом ретроградно; эти методы дополнительно позволяют провести дренирование протоков при закупорке.

- Томографические методы. Высокой чувствительностью (96%) и специфичностью (94%) обладает магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРПХГ); она является современной неинвазивной заменой ЭРХПГ. В сложных для диагностики ситуациях применяется позитронно-эмиссионная томография.

- Инвазивная диагностика. При неоднозначности результатов возможно проведение биопсии печени, но и гистологический метод не всегда дает возможность дифференцировать вне- и внутрипеченочный холестаз.

Дифференциальная диагностика

При дифференциальной диагностике следует помнить, что синдром холестаза может встречаться при любых патологических изменениях печени. К таким процессам относятся вирусный и лекарственный гепатиты, холедохолитиаз, холангит и перихолангит. Отдельно стоит выделить холангиокарциному и опухоли поджелудочной железы, внутрипеченочные опухоли и их метастазы. Реже возникает необходимость дифференциальной диагностики с паразитарными заболеваниями, атрезией желчных протоков, первичным склерозирующим холангитом.

Лечение холестаза

Консервативное лечение

Консервативная терапия начинается с диеты с ограничением нейтральных жиров и добавлением в рацион жиров растительного происхождения. Это объясняется тем, что всасывание таких жиров происходит без использования желчных кислот. Лекарственная терапия включает назначение препаратов урсодезоксихолевой кислоты, гепатопротекторов (адеметионина), цитостатиков (метотрексата). Дополнительно применяется симптоматическая терапия: антигистаминные препараты, витаминотерапия, антиоксиданты.

Хирургическое лечение

В качестве этиотропного лечения в большинстве случаев используются хирургические методы. К ним относятся операции:

- наложение холецистодигестивных и холедоходигестивных анастомозов;

- наружное дренирование желчных протоков;

- вскрытие желчного пузыря;

- холецистэктомия.

Отдельной категорией являются оперативные вмешательства при сужениях и камнях желчных протоков, направленные на удаление конкрементов. В реабилитационном периоде применяются физиотерапия и лечебная физкультура, массаж и другие методы стимуляции естественных защитных механизмов организма.

Прогноз и профилактика

Своевременная диагностика, адекватные лечебные мероприятия и поддерживающая терапия позволяют добиться у большей части пациентов выздоровления или стойкой ремиссии. При соблюдении профилактических мероприятий прогноз благоприятный. Профилактика заключается в соблюдении диеты, исключающей употребление острой, жареной пищи, животных жиров, алкоголя, а также в своевременном лечении патологии, вызывающей застой желчи и повреждение печени.

Источник