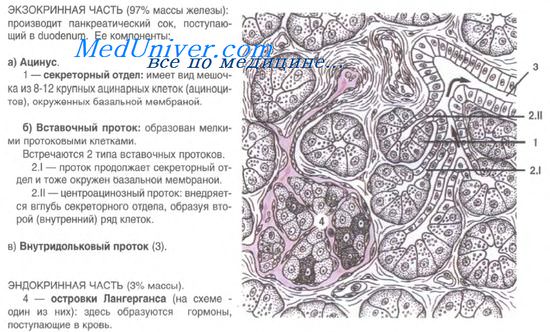

Гранулы зимогена в клетках поджелудочной железы

Препарат представляет собой гистологический срез окрашенный железным гематоксилином (Микрофото 10).(рис. 48)

Гранулы зимогена в секреторных клетках. Поджелудочная железа крысы.

Рис. 48 Гранулы зимогена в секреторных клетках. Поджелудочная железа крысы. 1 – конические железистые клетки, 2 – апикальный отдел, 3 – гранулы зимогена, 4 – базальная зона, 5 – крупное ядро, 6 – ядрышко, 7 – хроматин..

При малом увеличении надо найти концевые секреторные отделы железы округлой или овальной формы, образованные одним слоем железистых клеток. В клетках и в просвете этих образований видны окрашенные в черный цвет гранулы зимогена.

При большом увеличении, надо изучить конические железичтые клетки, в апикальных отделах которых находятся гранулы зимогена. Базальная зона выглядит гомогенной. На границе базальной и апикальной зон находится относительно крупное ядро с ядрышком и глыбками хроматина.

Обозначения:1 – ядро. 2 – апикальная зона. 3 – базальная зона. 4 – гранулы зимогена. 5 – ядрышко.

ПРЕПАРАТ № 11 Секреторные гранулы в клетках Лейдинга кожи аксолотля

Препарат представляет собой гистологический срез окрашенный гематоксилинэозином (Микрофото 11).

При малом увеличении надо найти край среза, образованный клетками, расположенными в несколько слоев, среди которых нетрудно заметить относительно крупные, овальной формы клетки, окрашенные в розово-красный цвет.

При большом увеличении видно, что цитоплазма этих так называемых лейдинговских клеток заполнена гранулами, представляющими собой секреторные включения. Круглое базальное ядро темно-синее ядрышко и такого же цвета глыбки хроматина. В некоторых клетках ядра не видны, так как они не попали в плоскость сечения.

Обозначения:1 – ядро. 2- цитоплазма. 3 – базальное ядро.

4 – глыбки хроматина. 5 – ядрышко.

Задания

1. Изучите функции одномембранных органоидов клетки.

2. Заполните таблицу «Функции одномембранных органоидов клетки».

Контрольные вопросы

1. Какими особенностями строения характеризуется гранулярный эндоплазматический ретикулум?

2. Какова судьба белков, синтезированных на рибосомах гранулярного эндоплазматического ретикулума?

3. Какими особенностями строения характеризуется агранулярный эндоплазматический ретикулум?

4. С какими внутриклеточными структурами связана эндоплазматическая сеть?

5. Какими структурами представлен аппарат Гольджи?

6. Какие производные аппарата Гольджи Вы знаете?

7. Какие типы лизосом существует в клетках?

8. Какие вещества содержат секреторные вакуоли?

9. Какие вещества содержат пероксисомы?

10. Какие вещества содержат сферосомы?

11. Какие вещества содержат вакуоли в клетках высших растений?

12. Каково происхождение вакуолей у дрожжей и одноклеточных животных?

ЗАНЯТИЕ 7

Тема 7. ДВУМЕМБРАННЫЕ ОРГАНОИДЫ

Содержание. Митохондрии. Общая характеристика. Строение митохондрий в связи с выполняемыми функциями. Пластиды. Общая характеристика. Основные типы пластид. Строение хлоропластов в связи с выполняемыми ими функциями. Особенности строения хроматофоров у водорослей.

Средства наглядности. Таблицы с изображением митохондрий и пластид. Таблицы с изображением электрон-транспортных цепей в митохондриях и пластидах

Задания для аудиторной работы

1. Законспектируйте теоретическую часть занятия. Обратите внимание на термины, выделенные курсивом.

2. Ответьте на контрольные вопросы.

3. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика митохондрий и хлоропластов». Сделайте вывод о причинах сходства и причинах различий митохондрий и хлоропластов.

Задания для внеаудиторной работы

Подготовка к контрольной работе.

Теоретическая часть

Двумембранные органоиды имеются только у эукариот. К ним относятся митохондрии и пластиды. Эти органоиды называются полуавтономными, поскольку они содержат собственные ДНК, все типы РНК, рибосомы и способны синтезировать некоторые белки.

Митохондрии

Митохондрии – полуавтономные двумембранные органоиды, главная функция которых – терминальное окисление (аэробное дыхание, или окислительное фосфорилирование). (рис. 49)

Рис. 49 Разнообразие формы митохондрнй в растительных и животных клетках (световой микроскоп): а — клетка водоросли спирогиры с палочковидными и нитевидными читохондрияыи; б — диатомовая водоросль; в — гифы гриба; г — сперматоцит нарцисса; д — плазмодий миксомицета; е -— инфузория-туфелька; ж — клетка медузы; з — клетки мальпигиевых трубочек паука; и—клетка эпителия кишечника насекомых; к—клетки эпителия глотки лягушки; л — клетки сосудистого сплетения акулы; м—клетки почки мыши; н — клетки мозга мыши; о—клетка спинального ганглия человека.

Митохондрии открыл Р. Альтман (1890–1894 гг.). Сам термин «митохондрия» предложил К. Бенда (1897-1898 гг.); однако долгое время использовался термин «хондриосома». В 1920-ых гг. О. Варбург доказал, что с митохондриями связаны процессы клеточного дыхания. Строение и функции митохондрий были изучены лишь во второй половине ХХ в. с помощью биохимических и электронно-микроскопических методов. (рис. 50, 51)

Рис. 50. Митохондрия

Источник

Мембраны эндоплазматического ретикулума (ЭР) с рибосомами (Р) и без них взаимодействуют с гладкими пузырьками (П) периферической области аппарата Гольджи, которые образуются из собственных цистерн АГ. В результате формируются конденсирующие вакуоли (КВ), где скапливаются синтезируемые на рибосомах белки,а затем они превращаются в зимогенные гранулы (3), которые выделяются в просвет с помощью механизма обратного пиноцитоза. [c.44]

I — временная последовательность обмена зимогенных гранул, содержащих пищеварительные ферменты, ацинарных клеток II —ю же для обмена инсулиновых СГ в Э-клетках стрелками указана временная последовательность процессов после введения меченых аминокислот в клетки (сам акт секреции совершается за очень короткий период времени мс) [c.65]

Белки, содержащие триптофан, окрашиваются в темносиний цвет различной интенсивности. Сильное окрашивание дают гранулы клеток Панета, гранулы пепсиногена в главных клетках, зимогенные гранулы экзокринных клеток поджелудочной железы (хороший тест-объект ), мышцы, фибрин, фибриноид, нейрокератин, че пы воло-сяпьк луковиц. [c.88]

К числу гидролаз относятся ацетилхолинэстераза нервных клеток (дополнение 7-Б) и большое число пищеварительных фермеитов. Среди последних наиболее изучены протеиназы и пептидазы. Пепсин, трипсин, химотрипсин и карбоксипептидаза являются высокоэффективными катализаторами расщепления белков. Все оии секретируются в виде неактивных проферментов (гл. 6, разд. Ж,2), или иначе, зимогенов [26]. После синтеза на рибосомах эндоплазматического ретикулума особых секреторных клеток проферменты упаковываются в виде зимогеновых гранул, которые затем мигрируют к поверхности клетки и секретируются в окружающую среду. Пепсиноген является компонентом желудочного сока, в то время как химотрипсиноген, трипсиноген и другие панкреатические проферменты через проток поджелудочной железы попадают в тонкую кишку. Достигнув места своего действия, зимогены превращаются в активные ферменты под действием молекулы другого фермента, отсекающей от предшественника фрагмент (иногда довольно большой) полипептидной цепи [25]. [c.104]

Начиная с 13-го дня в будущих ацинарных клетках образуется огромное число рибосом и формируется гранулярный эндоплазматический ретикулум (рис. 11-6). Эндоплазматический ретикулум все более развивается, возникают разветвленные каналы, которые, вероятно, сообщаются с внешней средой и предназначены для выведения из клетки пищеварительных ферментов. На 15-й день появляются прозимогенные гранулы, а к 16-му дню они превращаются в зимогенные. Это — упакованпые, предназначенные для выведения пищеварительные ферменты. [c.201]

Синтез протеиназ в виде зимогенов имеет существенное значение по двум причинам. Во-первых, наличие этого механизма предотвращает расщепление других белков поджелудочной железы во-вторых, исключается возможность переваривания одного фермента другим внутри гранул, до того как эти ферменты начнут секретироваться. Образование специфических гранул облегчает регуляцию секреции и делает невозможной активацию зимогенов другими протеиназами, находящимися в клетках вне гранул. С панкреатическим соком секретируется также белок, являющийся специфическим ингибитором трипсина [1, 18]. На его долю приходится только 2% белка панкреатического сока, что значительно меньше содержания трипсиногена [19]. Функция данного ингибитора, вероятно, состоит в том, чтобы не допустить автокаталитическую активацию трипсиногена следовыми количествами трипсина, которые могут образоваться в гранулах благодаря этому активация зимогенов происходит только тогда, когда они встречаются с энтеропептидазой. [c.40]

Значительная часть информации о синтезе панкреатических зимогенов была получена при изучении бесклеточных систем трансляции. Подобно большии–ству других секретируемых белков, панкреатические зимогены синтезируются в виде препроферментов, имеющих на Ы-конце цепи дополнительный фрагмент из 20 остатков, отсутствующий в зрелом зимогене [15]. Эта так называемая сигнальная последовательность , значительная часть которой представлена неполярными остатками, обеспечивает прохождение синтезированного белка через мембрану эндоплазма-тического ретикулума (ЭР). На люминальной стороне ЭР сигнальная последовательность удаляется сигнальной пептидазой, и зрелый зимоген поступает в аппарат Гольджи, где происходит его упаковка в гранулы. Очевидно, что функционирование сигнальных пептидаз создает еще один важный механизм, благодаря которому биологическая функция индуцируется путем ограниченного протеолиза [30, 31]. [c.46]

В качестве примера использования вставки типа В-29 и сбора фракций через периферический канал можно указать на работу, авторы которой очищали зональным центрифугированием в роторе Ti-15 гранулы зимогенов из поджелудочной железы крысы [S hneider, Smith, 1977]., [c.276]

Теоретические основы биотехнологии (2003) — [

c.44

]

Основы биохимии Т 1,2,3 (1985) — [

c.749

]

Источник

Препарат представляет собой гистологический

срез окрашенный железным гематоксилином

(Микрофото 10).(рис. 48)

Гранулы зимогена в секреторных клетках.

Поджелудочная железа крысы.

Рис. 48 Гранулы зимогена в секреторных

Рис. 48 Гранулы зимогена в секреторных

клетках. Поджелудочная железа крысы. 1

– конические железистые клетки, 2 –

апикальный отдел, 3 – гранулы зимогена,

4 – базальная зона, 5 – крупное ядро, 6 –

ядрышко, 7 – хроматин..

При малом увеличении надо найти концевые

секреторные отделы железы округлой или

овальной формы, образованные одним

слоем железистых клеток. В клетках и в

просвете этих образований видны

окрашенные в черный цвет гранулы

зимогена.

При большом увеличении, надо изучить

конические железичтые клетки, в апикальных

отделах которых находятся гранулы

зимогена. Базальная зона выглядит

гомогенной. На границе базальной и

апикальной зон находится относительно

крупное ядро с ядрышком и глыбками

хроматина.

Обозначения: 1 – ядро. 2 – апикальная

зона. 3 – базальная зона. 4 – гранулы

зимогена. 5 – ядрышко.

Препарат № 11 Секреторные гранулы в клетках Лейдинга кожи аксолотля

Препарат представляет собой гистологический

срез окрашенный гематоксилинэозином

(Микрофото 11).

При малом увеличении надо найти край

среза, образованный клетками, расположенными

в несколько слоев, среди которых нетрудно

заметить относительно крупные, овальной

формы клетки, окрашенные в розово-красный

цвет.

При большом увеличении видно, что

цитоплазма этих так называемых

лейдинговских клеток заполнена гранулами,

представляющими собой секреторные

включения. Круглое базальное ядро

темно-синее ядрышко и такого же цвета

глыбки хроматина. В некоторых клетках

ядра не видны, так как они не попали в

плоскость сечения.

Обозначения: 1 – ядро. 2- цитоплазма.

3 – базальное ядро.

4 – глыбки хроматина. 5 – ядрышко.

Задания

Изучите функции одномембранных

органоидов клетки.

2. Заполните таблицу «Функции одномембранных

органоидов клетки».

Контрольные вопросы

Какими

особенностями строения характеризуется

гранулярный эндоплазматический

ретикулум?Какова

судьба белков, синтезированных на

рибосомах гранулярного эндоплазматического

ретикулума?Какими

особенностями строения характеризуется

агранулярный эндоплазматический

ретикулум?С

какими внутриклеточными структурами

связана эндоплазматическая сеть?Какими

структурами представлен аппарат

Гольджи?Какие

производные аппарата Гольджи Вы знаете?Какие

типы лизосом существует в клетках?Какие

вещества содержат секреторные вакуоли?Какие

вещества содержат пероксисомы?Какие

вещества содержат сферосомы?Какие

вещества содержат вакуоли в клетках

высших растений?Каково

происхождение вакуолей у дрожжей и

одноклеточных животных?

Занятие 7

Тема 7.ДВУМЕМБРАННЫЕ

ОРГАНОИДЫ

Содержание. Митохондрии. Общая

характеристика. Строение митохондрий

в связи с выполняемыми функциями.

Пластиды. Общая характеристика. Основные

типы пластид. Строение хлоропластов в

связи с выполняемыми ими функциями.

Особенности строения хроматофоров у

водорослей.

Средства наглядности. Таблицы с

изображением митохондрий и пластид.

Таблицы с изображением электрон-транспортных

цепей в митохондриях и пластидах

Задания для аудиторной работы

1. Законспектируйте теоретическую часть

занятия. Обратите внимание на термины,

выделенные курсивом.

2. Ответьте на контрольные вопросы.

3. Заполните таблицу «Сравнительная

характеристика митохондрий и хлоропластов».

Сделайте вывод о причинах сходства и

причинах различий митохондрий и

хлоропластов.

Задания для внеаудиторной работы

Подготовка к контрольной работе.

Теоретическая часть

Двумембранные органоиды имеются только

у эукариот. К ним относятся митохондрии

и пластиды. Эти органоиды называются

полуавтономными, поскольку они содержат

собственные ДНК, все типы РНК, рибосомы

и способны синтезировать некоторые

белки.

Митохондрии

Митохондрии – полуавтономные

двумембранные органоиды, главная функция

которых – терминальное окисление

(аэробное дыхание, или окислительное

фосфорилирование).(рис. 49)

Рис. 49Разнообразие

формы митохондрнй в растительных и

животных клетках (световой микроскоп):

а — клетка

водоросли спирогиры с палочковидными

и нитевидными читохондрияыи; б

— диатомовая водоросль; в

— гифы гриба; г

— сперматоцит нарцисса; д

— плазмодий миксомицета; е

-— инфузория-туфелька; ж

— клетка медузы; з

— клетки мальпигиевых трубочек

паука; и—клетка эпителия

кишечника насекомых; к—клетки

эпителия глотки лягушки; л

— клетки сосудистого сплетения

акулы; м—клетки

почки мыши; н —

клетки мозга мыши; о—клетка спинального

ганглия человека.

Митохондрии открыл Р. Альтман (1890–1894

гг.). Сам термин «митохондрия» предложил

К. Бенда (1897-1898 гг.); однако долгое время

использовался термин «хондриосома». В

1920-ых гг. О. Варбург доказал, что с

митохондриями связаны процессы клеточного

дыхания. Строение и функции митохондрий

были изучены лишь во второй половине

ХХ в. с помощью биохимических и

электронно-микроскопических методов.

(рис. 50, 51)

Рис.

Рис.

50. Митохондрия

1

–

общая схема строения, И

–

схема строения кристы;

1 –

наружная мембрана,

2

–

внутренняя мембрана,

3 –

кристы.

4 –

матрикс,

5 –

складка внутренней мембраны, 6-грибовидные

тельца (по Б. Албертсу и соавт. и по К.

де Дюву, с изменениями).

Внутренняя мембрана митохондрий образует

гребневидные впячивания – кристы –

разнообразной формы, на поверхности

которых есть грибовидные тела – комплексы

фермента АТФ-аза. Пространство между

внутренней и внешней мембранами

заполнено межмембранным матриксом.

Кристы могут терять связь с внутренней

мембраной и превращаться в замкнутые

полости. В этом случае содержимое таких

полостей все равно называется межмембранным

матриксом. Наличие крист увеличивает

поверхность внутренней (активной)

мембраны.

Внутреннее содержимое митохондрии

называется внутренний матрикс, или

просто матрикс. В матриксе содержатся:

митохондриальные ДНК, РНК, рибосомы и

включения. Таким образом, митохондрии

обладают собственным белоксинтезирующим

аппаратом.

Дополнительные функции митохондрий:

регуляция водного режима, хранение

питательных веществ, хранение части

генетической информации и биосинтез

некоторых белков.

Форма митохондрий зависит от таксономической

принадлежности организмов, от тканевой

принадлежности клеток и от физиологического

состояния клеток. Крупные разветвленные

митохондрии могут дробиться на множество

мелких, а затем вновь сливаться. За счет

этих преобразований число митохондрий

в клетке может изменяться от 1 до десятков

тысяч. В соматических клетках млекопитающих

обычно содержится 500-1000 митохондрий.

У аэробных прокариот и мезокариот

митохондрий нет. Их функции выполняют

мезосомы. Роль межмембранного матрикса

играет пространство между плазмалеммой

и клеточной стенкой. Митохондрии также

отсутствуют у некоторых анаэробных

паразитических Одноклеточных. У

анаэробных паразитических червей

(например, у аскариды) митохондрии

выполняют запасающие функции.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Эндокринная часть поджелудочной железы. Регенерация поджелудочной железы.

Островки состоят из эпителиальных клеток — панкреатических эндокриноцитов, или инсулоцитов. Величина островков, их форма и число входящих в состав клеток очень различны. Общее количество островков в поджелудочной железе достигает 1-2 млн. Средний размер островка 0,1-0,3 мм. Общий объем эндокринной части составляет около 3% всего объема железы. Островки пронизаны кровеносными капиллярами, окруженными перикапиллярным пространством. Эндотелий капилляров имеет фенестры, облегчающие поступление гормонов от инсулоцитов в кровь через перикапиллярное пространство.

В островковом эпителии различают 5 видов клеток: А-клетки, В-клетки, D-клетки, ВИП-клетки, РР-клетки.

А-клетки (альфа-клетки, или ацидофильные инсулоциты) — это крупные округлые клетки с бледным крупным ядром и цитоплазмой, содержащей ацидофильные гранулы. Гранулы обладают и аргирофилией. В состав этих гранул входит гормон глюкагон, расщепляющий гликоген и повышающий содержание сахара в крови.

А-клетки рассеяны по всему островку, образуя нередко небольшие скопления в центральной части. Они составляют около 20-25% от всех инсулоцитов.

В-клетки (бета-клетки, или базофильные инсулоциты) имеют кубическую или призматическую форму, крупное темное, богатое гетерохроматином ядро. Доля В-клеток достигает 70-75% от общего числа инсулоцитов. В цитоплазме В-клеток накапливаются осмиофильные гранулы, содержащие гормон инсулин. Инсулин регулирует синтез гликогена из глюкозы. При недостатке продукции инсулина глюкоза не превращается в гликоген, содержание ее в крови повышается и создаются условия для развития заболевания, называемого сахарным диабетом.

D-клетки (дельта-клетки, или дендритические инсулоциты) составляют 5-10% среди всех островковых клеток. Форма их иногда звездчатая с отростками. В цитоплазме определяются гранулы средних размеров и плотности. В гранулах накапливается гормон соматостатин. Он тормозит секрецию инсулина и глюкагона, снижает продукцию ряда гормонов желудочно-кишечного тракта — гастрина, секретина, энтероглюкагона, холецистокинина и др., подавляет секрецию соматотропного гормона в гипофизе.

ВИП-клетки (аргирофильные клетки) встречаются в островках в небольшом количестве. В цитоплазме выявляются плотные аргирофильные гранулы, содержащие вазоактиеный интестиналъный полипептид. Он обладает выраженным сосудорасширяющим дейтвием, снижает кровяное давление, угнетает секрецию соляной кислоты в желудке, стимулирует выделение глюкагона и инсулина.

РР-клетки — полигональной формы инсулоциты, расположенные преимущественно по периферии островка. Количество их — 2-5% от общего числа клеток островка. В цитоплазме РР-клеток выявляются мелкие гранулы, содержащие панкреатический полипептид. Основная роль панкреатического полипептида в организме — регуляция скорости и количества экзокринной секреции поджелудочной железы и желчи в печени. Таков клеточный состав островкового эпителия, представляющего собой мозаику дивергентно развивающихся клеточных дифферонов.

В дольках поджелудочной железы встречаются еще ацинозно-инсулярные клетки, в цитоплазме которых одновременно содержатся гранулы, характерные как для ацинозных, так и для островковых клеток.

Ткани поджелудочной железы иннервируют блуждающий и симпатический нервы. В интрамуральных вегетативных ганглиях находятся холинергические и пептидергические нейроны, волокна которых заканчиваются на клетках ацинусов и островков. Между нервными клетками ганглиев и островковыми клетками устанавливается тесная связь с образованием нейроинсулярных комплексов.

С возрастом в поджелудочной железе постепенно уменьшается количество островков. В островках наблюдаются закономерные возрастные изменения клеточных взаимоотношений, заключающиеся в быстрой смене после рождения преобладания А-клеток над В-клетками на преобладание В-клеток над А-клетками у взрослых. Затем происходит постепенное увеличение количества А-клеток, которое наряду с одновременным, хотя и незначительным, уменьшением числа В-клеток приводит нередко в пожилом и особенно старческом возрасте вновь к преобладанию А-клеток над В-клетками.

Регенерация поджелудочной железы. В эмбриогенезе островки растут благодаря пролиферации исходных клеток-предшественниц и их дивергентной дифференцировке в соответствующие клеточные диффероны. У взрослых физиологическая регенерация ацинозных и островковых клеток происходит в основном путем внутриклеточного обновления органелл. Митотическая активность клеток в связи с высокой специализацией низкая. После резекции части или повреждения органа наблюдается некоторое повышение уровня пролиферативной активности клеток ацинусов, протоков и островков, последующее образование новых ацинусов. Однако ведущей формой регенерации экзокринной части железы является регенерационная гипертрофия.

Восстановительные процессы в эндокринной части железы происходят за счет пролиферативной активности инсулоцитов и клеток эпителия протоков путем ацино-инсулярной трансформации.

– Также рекомендуем “Печень. Развитие печени. Строение печени.”

Оглавление темы “Строение желудка. Строение кишечника.”:

1. Пищевод. Слизистая пищевода. Строение стенки пищевода.

2. Желудок. Развитие желудка. Строение желудка. Железы желудка.

3. Эпителий желез желудка. Клетки желудка. Гормоны желудка.

4. Тонкая кишка. Развитие тонкой кишки. Строение тонкой кишки.

5. Эпителий тонкой кишки. Клетки тонкой кишки.

6. Толстая кишка. Развитие и строение толстой кишки. Червеобразный отросток.

7. Прямая кишка. Строение прямой кишки. Поджелудочная железа.

8. Эндокринная часть поджелудочной железы. Регенерация поджелудочной железы.

9. Печень. Развитие печени. Строение печени.

10. Гепатоциты. Строение гепатоцитов. Образование желчи.

Источник