Границы головки поджелудочной железы

Поджелудочная железа развивается из эндодермальных выпячиваний верхнего отдела средней части первичной кишечной трубки, из которой позже образуется двенадцатиперстная кишка.

Различают три выпячивания, являющиеся зачатками будущей поджелудочной железы — дорсальная и две вентральные закладки. Сперва появляется дорсальное выпячивание, которое вначале считалось единственным зачатком поджелудочной железы, но в дальнейшем было установлено, что из этой части образуется тело, хвост и только небольшая часть головки поджелудочной железы, тогда как из вентральных закладок образуется большая часть ее.

Поджелудочная железа представляет собой продолговатый призматический по форме орган, располагающийся забрюшинно сзади желудка, обычно на высоте I—II поясничного позвонка и идущий от двенадцатиперстной кишки до ворот селезенки. Вес поджелудочной железы составляет в среднем 70—80 г. Форма железы зависит от окружающих органов (печень, желудок, селезенка, большие сосуды).

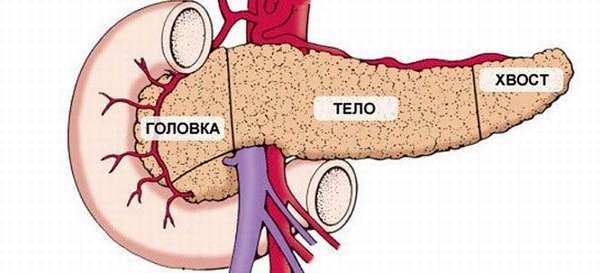

В поджелудочной железе различают 3 части: головку, тело и хвост.

Головка поджелудочной железы

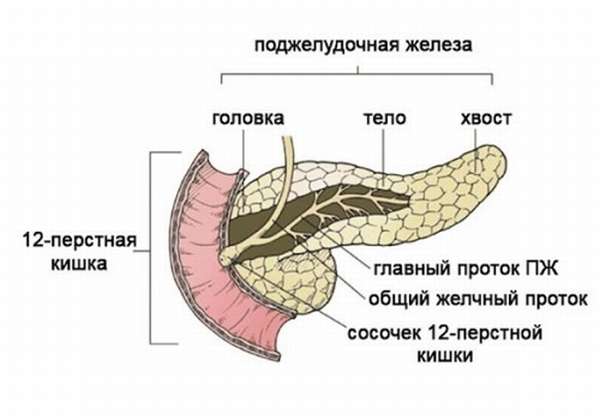

Головка поджелудочной железы (caput pancreatis) имеет обычно форму молотка и располагается в дуге двенадцатиперстной кишки, куда в papilla Vateri впадает главный панкреатический проток в большинстве случаев после соединения с общим желчным протоком.

Позади головки поджелудочной железы располагаются крупные кровеносные сосуды: v. cava inferior, v. renalis dextra, а также начальная часть v. porta, образующаяся из слияния v. lienalis и v. mesenterica superior et inferior. Справа от v. porta в желобе, образуемом головкой поджелудочной железы и задней поверхностью двенадцатиперстной кишки, лежит d. choledochus. Примерно в 75% общий желчный проток бывает полностью охвачен паренхимой головки поджелудочной железы, в остальных же случаях только прилегает к ней.

Тело поджелудочной железы

Тело поджелудочной железы (corpus pancreaticus) имеет призматическую форму, поэтому в ней различают три поверхности: переднюю, заднюю и нижнюю. Передняя поверхность тела поджелудочной железы обращена к задней поверхности желудка. Обе эти поверхности отделяются друг от друга узкой щелью — полостью bursa omentaiis брюшины, дорсальная стенка которой покрывает переднюю поверхность железы.

Задняя поверхность тела поджелудочной железы соприкасается с забрюшинной клетчаткой, с верхним полюсом левой почки и надпочечником и огибает позвоночник на уровне I—II поясничного позвонка.

Между позвоночником и задней поверхностью поджелудочной железы лежат брюшная аорта и солнечное сплетение.

Нижняя поверхность поджелудочной железы узка, соприкасается с тонкими кишками и подходит к концевой части двенадцатиперстной кишки.

К переднему краю поджелудочной железы прикреплен корень брыжейки поперечноободочной кишки. Такое близкое топографическое соотношение объясняет частоту возникновения пареза поперечноободочной кишки, особенно при воспалительных процессах в поджелудочной железе, когда последний переходит с железы на брыжейку кишки.

На границе между головкой и телом поджелудочной железы находится перешеек — isthmus pancreaticus, который отделяет головку от ее тела.

Хвост поджелудочной железы

Хвост поджелудочной железы (cauda pancreatis) обычно узкий, закругленный на конце, поднимается несколько кверху и достигает ворот селезенки. Хвост поджелудочной железы располагается ретроперитонеально и имеет на себе углубление от соприкосновения с дном желудка, покрывая собой полностью или отчасти почечные артерии и вены, а также переднюю поверхность левой почки настолько, что бывает видна только нижняя половина почки, а иногда только нижний полюс ее.

Кроме основной поджелудочной железы, может встречаться так называемая добавочная поджелудочная железа (pancreas accesorium). Размеры ее могут быть различными — от просяного зерна до лесного ореха, а иногда и куриного яйца. Чаще бывает одна, а иногда 2—3 добавочных железы. Располагаются они чаще всего в верхних отделах jejuni, реже в стенке желудка и ileum, но могут встречаться в желчном пузыре, слепой кишке и брыжейке.

Протоки поджелудочной железы

Главный панкреатический проток (d. Wirsungi) проходит через всю длину поджелудочной железы от хвоста до головки ее, ближе к задней поверхности железы.

Вирсунгов проток образуется из слияния мелких протоков долек железы. Длина его в среднем равняется 20 см. Диаметр его в хвостовой части поджелудочной железы составляет в среднем 1,1 мм, в теле железы он становится несколько шире и равняется в среднем 2,2 мм и, наконец, в головке железы около 3,5 мм.

В головке поджелудочной железы вирсунгов проток в большинстве случаев соединяется с добавочным протоком, затем, сделав небольшой изгиб, соединяется с d. choledochus и проникает в заднюю стенку нисходящей части двенадцатиперстной кишки, открываясь в papilla Vateri.

Соотношения конечных отделов общего желчного и вирсунгова протоков могут быть различными. Они имеют 4 типа.

1-й тип — оба протока впадают в кишку совместно, образуя общую ампулу. При этом сфинктер Одди охватывает оба протока и при сокращении их полностью закрывает. Этот тип встречается примерно в 55% случаев.

2-й тип — оба протока соединяются вблизи двенадцатиперстной кишки. Общая ампула при этом отсутствует. Этот тип наблюдается в 33,6%.

3-й тип — общий желчный проток и панкреатический впадают в двенадцатиперстную кишку отдельно друг от друга. Этот тип встречается значительно реже — около 4%.

4-й тип — оба протока сливаются друг с другом на большом расстоянии от фатерова соска. Общий желчный и вирсунгов протоки в большинстве случаев открываются в стенку двенадцатиперстной кишки, рядом соприкасаясь своими стенками и только в 8,5% случаев они впадают раздельно.

Взаимоотношение общего желчного протока с головкой поджелудочной железы и взаимоотношение его с главным панкреатическим протоком и, наконец, их связь с двенадцатиперстной кишкой имеют большое значение в понимании и развитии ряда симптомов при раке поджелудочной железы.

Кровоснабжение поджелудочной железы

Поджелудочная железа богато васкуляризирована и получает кровоснабжение из трех источников:

1) a. hepatica, через которую идет кровоснабжение большей части головки поджелудочной железы,

2) a. mesenterica superior, через которую идет кровоснабжение меньшей части головки поджелудочной железы,

3) a. lienalis, через которую идет кровоснабжение тела и хвоста поджелудочной железы. По пути следования сосудов отмечается резко выраженное анастомозирование между ними. Вены идут совместно с артериями железы. Лимфатическая система поджелудочной железы тесно связана с лимфатической системой двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря. В сосудах, протоках различного калибра, в дольках и отдельных клетках имеется богато развитый рецепторный аппарат желчных ходов, что, конечно, имеет большое значение в развитии патологических процессов в этих органах.

Иннервация

Поджелудочная железа получает иннервацию от чревного, печеночного, селезеночного и верхнего брыжеечного сплетений.

Между дольками в соединительной ткани имеются осумкованные чувствительные тельца типа Фатера — Пачини. Иннервация островков Лангерганса происходит обособленно от иннервации железистых клеток поджелудочной железы и в них имеются особые ганглиозные клетки, принадлежащие к вегетативной иннервации.

Источник

Если, согласно протоколу УЗИ, головка поджелудочной железы увеличена, это является признаком патологии органа. Чаще всего воспаление головки характеризуется размерами, превышающими нормально установленные. Это бывает при остром панкреатите или обострении хронического воспалительного процесса в железе. Существует еще ряд заболеваний, приводящих к такому изменению величины этой части органа. Необходимо как можно раньше выявлять причину нарушений, чтобы начать своевременное адекватное лечение и избежать тяжелых осложнений.

Что такое головка поджелудочной железы?

Поджелудочная железа (ПЖ) располагается забрюшинно, горизонтально, на уровне эпигастрия, имеет вытянутый вид. Орган условно разделяется на 3 части:

- головка,

- тело,

- хвост.

Головка имеет особую форму, своеобразное строение, отделена от тела тонкой бороздкой — шейкой. Является самой широкой частью железы, она охвачена подковообразным изгибом двенадцатиперстной кишки и тесно прилегает к ее стенкам. Сверху к ней прилегает желудок — головка отделена от него сальником. Справа граничит с печенью, сзади с ней тесно контактирует правая почечная вена. Ее проекция на переднюю брюшную стенку — на 5−10 см выше пупка. А также к ней сзади прилегают сосуды левой почки (артерия и аорта), нижняя полая вена.

Только в положении лежа на спине поджелудочная железа оказывается под желудком.

Нормальные размеры по УЗИ

Для точной диагностики патологии ПЖ и ее головки необходимо знать установленные нормы ее размеров. Вследствие забрюшинного расположения ПЖ пропальпировать ее при объективном осмотре, чтобы определить объем, консистенцию, плотность, невозможно. С этой целью проводится ультразвуковое исследование — УЗИ. Метод визуализирует орган и его составляющие части в трехмерном изображении и определяет размеры, патологические изменения паренхимы, включения и образования. Также выявляется контур и четкость границ, эхогенность тканей, их структура, имеющееся расширение общего протока.

Сонография определяет малейшие отклонения от нормы размеров ПЖ и головки, в частности. Это необходимо для верификации диагноза и во многих случаях является решающим фактором для окончательного уточнения неясной патологии.

Все части ПЖ могут увеличиваться до 18 лет — железа растет вместе с человеком. К этому возрасту должна окончательно сформироваться головка с сосудами и протоками, тело, хвост. Постепенное изменение величины до этого возраста относится к физиологическому. Нормой считается и превышение установленных цифр у женщин при беременности.

Размеры головки у взрослых

Изменение нормальных размеров головки ПЖ в любую сторону являются патологией. Норма составляет 11−30 мм в толщине у взрослого человека. Отклонения в размере могут быть значительными: описаны псевдокисты диаметром до 40 см.

Размеры головки у детей

Размеры головки ПЖ у новорождённого составляет около 10 мм, ребёнок в возрасте 1 месяца имеет уже размер 14 мм. В дальнейшем величина данной части органа увеличивается постепенно и зависит от роста, веса, возраста ребенка. К десятилетнему возрасту размер головки становится 16 мм, к 18 годам все составляющие органа достигают максимальных размеров.

Патологии, возникающие в головке железы

Увеличение головки опасно из-за топографического расположения поджелудочной железы: крупные сосуды, которые к ней прилегают, близкое расположение других важных органов пищеварения (желудка, двенадцатиперстной кишки, селезенки, левой почки) могут патологически изменяться из-за болезней ПЖ и наоборот. Хвост и тело редко приводят к компрессии тканей окружающих органов. Головка, имеющая наибольшие размеры, может сдавливать двенадцатиперстную кишку, вызывая кишечную непроходимость, или прилегающую стенку желудка с образованием пенетрации.

Патология, которая приводит к увеличению головной части поджелудочной, иногда в течение длительного времени может никак не проявлять себя — протекать бессимптомно. В других случаях превышение величины быстро дает знать о себе клиническими симптомами.

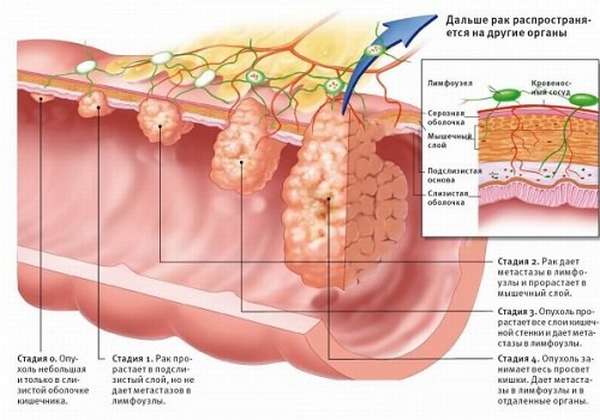

При проведении УЗИ органов брюшной полости, а также забрюшинного пространства может обнаружиться значительное объемное увеличение головки. Это происходит при развитии доброкачественного или злокачественного новообразования. В первом случае опухоль поддается лечению, во втором — требует немедленного оперативного вмешательства с целью удаления. Увеличение железы при опухоли зависит от локализации, вида, агрессии роста образования. В 60% диагностируется рак головки ПЖ, она значительно превосходит норму по своим размерам — более чем на 35 мм. Поверхность ее становится мелкобугристой.

Локально увеличивать головной отдел железы может липоматоз. Это патологическое замещение функционирующих клеток ткани ПЖ липоцитами — жировыми клетками. Сонография показывает повышенную неоднородную эхогенность тканей. А также в наружной части головки может образовываться липома, которая неправильно и несимметрично изменяет размеры и форму органа. Она может находиться как внутри паренхимы головки, так и развиваться на ее поверхности.

При остром панкреатите на начальных этапах развивается локальный отек головки ПЖ. Также может отекать хвост или часть тела. В дальнейшем, по мере развития воспаления, происходит увеличение всего органа.

Такие изменения могут быть последствием не только панкреатита, но и воспаления соседних органов: желудка, ДПК, желчного пузыря, печени. Различные по размерам увеличения головной части ПЖ чаще всего связаны с патологией ДПК. К таким заболеваниям относятся изменения малого сосочка ДПК:

- его опухоль, при которой нарушается проходимость панкреатического секрета,

- рубец, затрудняющий отток поджелудочного сока.

Это приводит к расширению той части вирсунгова протока, которая располагается в головной части ПЖ из-за скопления его содержимого, а затем к отеку. Соответственно, головка значительно меняет свои размеры, что определяется при проведении УЗИ.

Причины локального роста головки ПЖ

Локальное увеличение ПЖ происходит при формировании уплотнения одной из частей органа: чаще всего — за счет увеличения головки или хвоста. К самым частым причинам увеличения головной части ПЖ относятся:

- абсцесс,

- киста с жидкостью (УЗИ определяет ее как анэхогенное образование),

- псевдокиста — скопление сока ПЖ и обрывков ткани, окруженное фиброзной тканью, дающее гипоэхогенную тень на сонографии,

- злокачественная опухоль,

- доброкачественное образование,

- обтурация вирсунгова протока кальцификатом.

Диагностика и лечение патологий

Определенную роль в диагностике играет выяснение жалоб, анамнеза заболевания, объективный осмотр пациента. Решающими становятся лабораторные и функциональные исследования, которые дают возможность верифицировать диагноз.

Это особенно важно в тех случаях, когда патология развивается длительное время бессимптомно, и у пациента может ничего не болеть.

Лабораторные исследования во многих случаях также могут быть неинформативными. Это касается кисты и псевдокисты, липоматоза или липомы, доброкачественного новообразования. Все эти патологические изменения могут не вызывать отклонений от нормы в анализах. Но делать лабораторные исследования необходимо для исключения воспалительного процесса. При остром панкреатите или обострении хронического обнаруживаются:

- в клиническом анализе крови — признаки воспаления в виде повышенного СОЭ, лейкоцитоза,

- в биохимических анализах — повышение диастазы крови и мочи, активности щелочной фосфатазы, увеличение билирубина (общего, прямого, непрямого), изменения общего белка, диспротеинемия.

Функциональные исследования являются средством верификации диагноза. При их использовании можно точно определить патологию: наличие конкремента, кисты, псевдокисты, отека, новообразования, метастазов.

В первую очередь используется УЗИ ОБП (органов брюшной полости) и ЗП (забрюшинного пространства) — самый простой доступный метод, позволяющий выяснить причину изменения величины всех частей поджелудочной железы, визуализировать имеющееся образование, оценить его локализацию, размеры, в некоторой степени – связь с протоковой системой, а также наличие или отсутствие осложнений (нагноения, кровоизлияния в полость). В случае сдавления холедоха выявляется расширение желчных протоков, при портальной гипертензии – селезеночной и воротной вен. При малигнизации псевдокисты визуализируются неровные контуры ее стенки.

В сомнительных случаях применяются:

- рентгенография ОБП,

- МРТ,

- КТ,

- ЭФГДС,

- ЭРХПГ — ретроградная холангиопанкреатография.

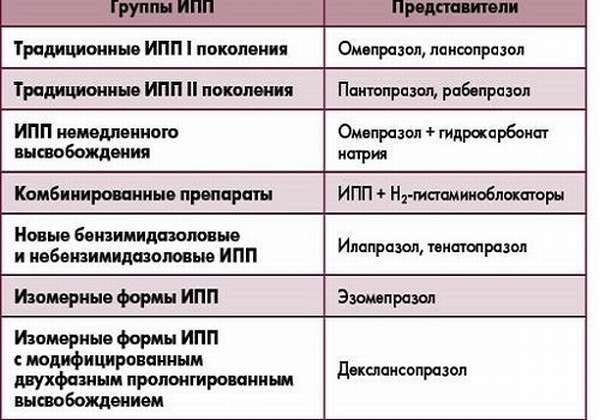

Лечение зависит от выявленной патологии, а также состояния пациента. В случае значительного увеличения головки и яркой клинической картины пациента госпитализируют. Затем, при необходимости, проводят срочную операцию. В дальнейшем назначается комплексная терапия для восстановления функций железы. Она включает несколько групп препаратов. Основные из них:

- спазмолитики,

- обезболивающие,

- ИПП — ингибиторы протонной помпы для уменьшения секреции желудочного сока и соляной кислоты, стимулирующие секрецию ПЖ,

- заместительная ферментная терапия.

Помимо этого, назначается симптоматическое лечение индивидуально (противорвотные, антигистаминные, жаропонижающие).

В каждом случае лечение индивидуально: дозировки препаратов, длительность их приема назначает и контролирует врач.

Диета и профилактика

Лечение ПЖ невозможно без соблюдения диеты. При тяжелой патологии, когда функции ПЖ резко снижаются, назначается диетический стол № 5 по Певзнеру. Специальное питание должно снизить нагрузку на поджелудочную, поэтому исключается жирная, острая, жареная, маринованная, соленая пища. Исключается алкоголь. Основой рациона необходимо делать крупы и нежирное мясо. Питание должно быть частым и дробным.

Профилактикой является здоровый образ жизни, правильное питание, отказ от алкоголя, курения, своевременное обращение к врачу, выполнение всех рекомендаций. При соблюдении этих условий можно сохранить здоровье и высокое качество жизни на долгие годы.

Список литературы

- Парсонс Т. Анатомия и физиология. Справочник под редакцией К.С. Артюхиной. М. АСТ: Астрель 2003 г.

- Свиридов А.И. Анатомия человека. Учебник. К. Высшая школа 2001 г.

- Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека: учебное пособие. 2-е издание. Ростов-на-Дону Феникс 2002 г.

- Максименков А.Н. Хирургическая анатомия живота. Л. Медицина 1972 г.

- Лойт А.А., Звонарев Е.Г. Поджелудочная железа: связь анатомии, физиологии и патологии. Клиническая анатомия. №3 2013 г.

Источник

Хирургическая анатомия поджелудачной железы. Оперативная анатомия панкреаз.

Поджелудочная железа — орган экзокринной и эндокринной секреции с множественными функциями, не все из которых полностью изучены. Этот орган расположен глубоко в брюшной полости, прилегая к верхней части задней стенки живота. Железа простирается от внутреннего края нисходящей части двенадцатиперстной кишки до ворот селезенки, идет несколько вверх и влево. Средняя масса поджелудочной железы составляет 80 г, а длина варьирует между 14 и 22 см. Ее средняя высота на уровне головки равна 7 см, а толщина на этом уровне составляет 20—25 мм.

Эндокринная секреция обусловлена островками Langerhans. число которых приближается к одному миллиону. Общая масса островков около 1 г.

Поджелудочная железа — это неподвижный орган, только ее хвост может совершать незначительные движения в краниокаудальном направлении.

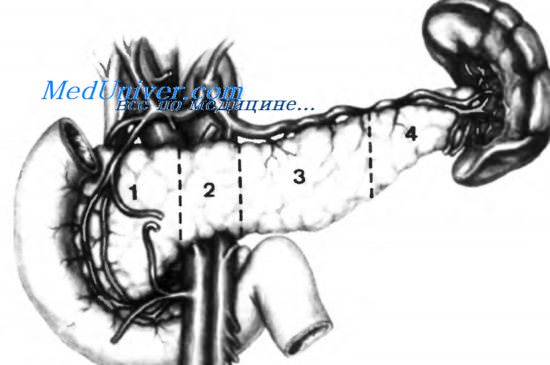

Поджелудочную железу обычно условно разделяют на четыре части: 1 — головку, 2 — перешеек, 3 — тело, 4 — хвост. Некоторые анатомы разделяют поджелудочную железу на пять сегментов, добавляя крючковидный отросток, являющийся, на самом деле, частью головки поджелудочной железы, несмотря на наличие некоторых особенностей, которые будут описаны ниже.

С точки зрения хирургической анатомии (по концепции, предложенной Couinaud), поджелудочная железа — это продолговатый орган, расположенный поперечно, в котором различают две половины: правую и левую (right pancreas и left pancreas), при мобилизации которых используют разные хирургические доступы. Правая и левая половины поджелудочной железы соединяются между собой отделом, соответствующим воротам поджелудочной железы, через который в железу входят крупные артерии, расходящиеся затем вправо и влево. То же самое происходит и с нервными элементами, которые входят в поджелудочную железу, формируя нервные сплетения.

Головка поджелудочной железы

Этот сегмент простирается от внутренней границы двенадцатиперстной кишки до правого края верхней брыжеечной вены. Некоторые авторы рассматривают левую границу на уровне борозды, в которой залегает желудочно-двенадцатиперстная артерия по переднему и верхнему краю поджелудочной железы. Крючковидный отросток, который, как уже было сказано, является частью головки поджелудочной железы, образует крючок, направленный вниз и влево, проходящий позади верхних брыжеечных сосудов, в то время как оставшаяся часть поджелудочной железы проходит впереди этих сосудов.

Перешеек поджелудочной железы

Это сегмент, соединяющий головку поджелудочной железы с телом. Его диаметр обычно меньше диаметра головки. Очень часто перешеек поджелудочной железы описывают как линию, отделяющую головку от тела. Это не совсем верно, и мы должны считать, что перешеек — это сегмент поджелудочной железы, покрывающий верхние брыжеечные сосуды.

Его ширина равна 2—6 см, в среднем 4 см. Задняя поверхность перешейка поджелудочной железы не имеет эфферентных вен, впадающих в переднюю стенку воротной или верхней брыжеечной вены. Эти вены впадают в латеральные стенки воротной или верхней брыжеечной вены. Однако могут быть некоторые исключения.

Тело поджелудочной железы

Этот сегмент простирается от перешейка поджелудочной железы (левый край верхней брыжеечной артерии) до хвоста. Граница между телом и хвостом, вероятно, наиболее условная среди сегментов поджелудочной железы. Тело поджелудочной железы выступает вперед в малую сальниковую сумку из-за выпячивания кпереди тел первого и второго поясничных позвонков.

Хвост поджелудочной железы

Это самый узкий и наиболее подаижный сегмент поджелудочной железы. Его конец достигает ворот селезенки, хотя и не всегда.

– Также рекомендуем “Крючковидный отросток поджелудочной железы. Аномалии печеночной артерии. Вены поджелудочной железы.”

Оглавление темы “Операции при портальной гипертензии. Хирургическая анатомия панкреаз.”:

1. Портокавальный анастомоз бок в бок. Техника портокавального анастомоза бок в бок.

2. Анастомоз верхней брыжеечной вены с нижней полой веной при портальной гипертензии.

3. Перитонеовенозный шунт LeVeen. Описание особенностей перитонеовенозного шунта.

4. Техника установки перитонеовенозного шунта LeVeen. Особенности операции перитонеовенозного шунтирования.

5. Этапы имплантации перитонеовенозного шунта LeVeen. Завершение операции перитонеовенозного шунтирования.

6. Осложнения перитонеовенозного шунта. Послеоперационное ведение больных с перитонеовенозным шунтом.

7. Трансъюгулярные внутрипеченочные портосистемные шунты. Особенности внутрипеченочных шунтов.

8. Хирургическая анатомия поджелудачной железы. Оперативная анатомия панкреаз.

9. Крючковидный отросток поджелудочной железы. Аномалии печеночной артерии. Вены поджелудочной железы.

10. Псевдокисты поджелудочной железы. Хирургическое лечение псевдокист поджелудочной железы.

Источник