Головки поджелудочной железы клинические группы

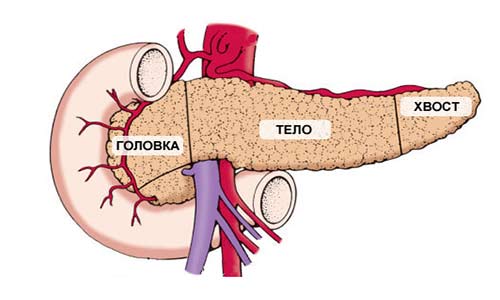

Поджелудочная железа имеет длину примерно 15 см и анатомически состоит из трех частей: головки, тела и хвоста. Головка находится в правой верхней части живота, на уровне первых двух поясничных позвонков. Ее охватывает двенадцатиперстная кишка.

Основная функция поджелудочной железы — выработка пищеварительных ферментов. Проток железы выходит из ее головки, затем соединяется с холедохом — главным желчным протоком — и вместе они впадают в двенадцатиперстную кишку.

Кроме того, в поджелудочной железе есть эндокринные клетки, которые вырабатывают гормоны. Самый известный из них — инсулин.

Какие виды рака могут возникать в головке поджелудочной железы?

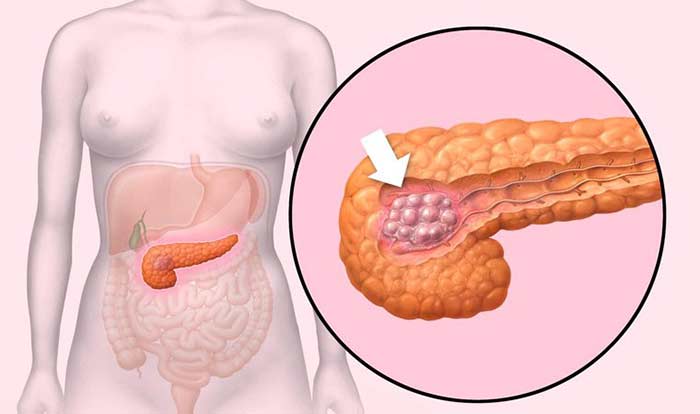

В 60–70% случаев рак поджелудочной железы возникает в ее головке. Более 80% опухолей представляют собой аденокарциномы. Они развиваются из клеток, которые выстилают протоки железы.

Реже встречаются кистозные опухоли. В большинстве случаев кисты поджелудочной железы носят доброкачественный характер, но в некоторых случаях в них обнаруживаются раковые клетки. Установить точный диагноз помогает биопсия.

Если опухоль происходит из клеток, продуцирующих фермент, ее называют ацинарно-клеточным раком. Обычно он диагностируется в более молодом возрасте, медленно растет и имеет более благоприятный прогноз.

Редко встречаются опухоли из эндокринных клеток: инсулиномы, глюкагономы, гастриномы, соматостатиномы.

Стадии рака головки поджелудочной железы

На стадии I опухоль имеет размеры не более 4 см и находится в пределах органа, не распространяется в соседние структуры и лимфоузлы. Выделяют подстадии IA (опухоль менее 2 см) и IB (опухоль 2–4 см).

На стадии II опухоль более 4 см в диаметре (подстадия IIA), либо она имеет любой размер, но при этом распространяется в соседние органы (желчный проток, двенадцатиперстную кишку), лимфоузлы (подстадия IIB). При этом процесс не затрагивает крупные кровеносные сосуды.

Если опухоль поражает большее количество лимфатических узлов, прорастает в соседние органы и крупные кровеносные сосуды, но при этом отсутствуют отдаленные метастазы, диагностируют III стадию рака головки поджелудочной железы.

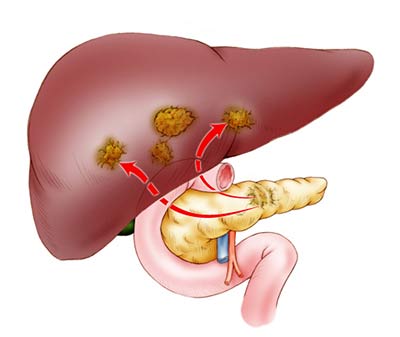

При IV стадии имеются отдаленные метастазы.

Факторы риска

Нормальная клетка становится раковой, когда в ней происходят определенные мутации. Зачастую невозможно точно сказать, что именно привело к изменениям в ДНК, таким образом, причины рака головки поджелудочной железы неизвестны. Ученые знают лишь о факторах риска — различных внешних воздействиях и состояниях организма, при которых повышается вероятность заболевания:

- Вредные привычки: курение (повышает риск примерно на 20%), алкоголь.

- Низкая физическая активность и избыточная масса тела.

- Рацион питания с преобладанием красного и обработанного мяса, с низким содержанием фруктов и овощей.

- Семейная история (близкие родственники, у которых был диагностирован рак головки поджелудочной железы), некоторые генетические дефекты и наследственные синдромы.

- Хронический панкреатит.

- Заболевания желудка: инфекция Helicobacter pylori, язвенная болезнь.

- Вирусный гепатит.

- Есть данные в пользу того, что риски повышают заболевания зубов и десен.

Симптомы рака головки поджелудочной железы

На ранних стадиях опухоль, как правило, не проявляет себя. Затем возникают некоторые симптомы, но они неспецифичны, чаще всего они указывают на какое-либо иное заболевание.

Наиболее характерным проявлением рака головки поджелудочной железы является желтуха. Именно она зачастую становится первым симптомом, с которым пациент обращается к врачу. Рядом с головкой железы находится желчный проток. По мере роста опухоль сдавливает его, нарушая отток желчи. В итоге токсичный продукт распада гемоглобина — билирубин — не выводится в кишечник, а поступает в кровь. Это приводит к тому, что кожа и белки глаз приобретают желтоватый цвет, беспокоит зуд.

Так как билирубин в составе желчи не выводится в кишечник, стул становится светлым. Моча, напротив, темнеет.

Другие возможные симптомы: боль в животе, тошнота и рвота, снижение веса, нарушение пищеварения, тромбоз глубоких вен ноги, повышение температуры тела. В редких случаях из-за опухоли разрушаются эндокринные клетки, которые производят инсулин. Повышается уровень сахара в крови, развивается сахарный диабет.

Методы диагностики. Скрининг

Обычно, если появились симптомы, это говорит о том, что опухоль уже проросла за пределы поджелудочной железы. Зачастую именно на этом этапе пациенту устанавливают диагноз. В настоящее время нет рекомендованных скрининговых исследований, которые помогали бы диагностировать заболевание на ранних бессимптомных стадиях.

Обычно в первую очередь врач назначает пациенту УЗИ органов брюшной полости, как самый быстрый, доступный, безопасный и неинвазивный метод диагностики. Более информативные исследования — КТ и МРТ, они помогают выявить опухоль поджелудочной железы, узнать, распространился ли рак в соседние органы и регионарные лимфоузлы.

Для оценки состояния желчных протоков применяют холангиопанкреатографию. Для этого в протоки вводят рентгеноконтрастное вещество эндоскопически, через двенадцатиперстную кишку, либо с помощью иглы через кожу, после чего выполняют рентгенограммы.

Обнаружить метастазы помогает ПЭТ-сканирование. Во время процедуры в организм вводят безопасное радиоактивное вещество, которое накапливается в раковых клетках и делает их видимыми на специальных снимках.

Наиболее точный метод диагностики рака головки поджелудочной железы — биопсия. Опухолевую ткань для цитологического и гистологического исследования можно получить разными способами:

- С помощью иглы через кожу, под контролем КТ или ультразвука.

- Во время лапароскопии.

- Во время эндоскопического УЗИ: исследования, при котором ультразвуковой датчик находится на конце эндоскопа, введенного в двенадцатиперстную кишку.

- Во время холангиопанкреатографии.

Лечение рака головки поджелудочной железы

Основной метод лечения рака головки поджелудочной железы — хирургический. В некоторых случаях хирург может удалить только головку поджелудочной железы вместе с частью тонкой кишки и/или желудка, желчным пузырем и общим желчным протоком. Затем тело и хвост железы подшивают к тонкой кишке, после чего они могут и дальше выполнять свои функции.

В некоторых случаях приходится удалять всю железу. После такой операции придется всю жизнь принимать ферменты и вводить инсулин.

Рак поджелудочной железы отвечает на химиотерапию и лучевую терапию. Их назначают в качестве адъювантного (для предотвращения рецидива после операции) или неоадъювантного (для сокращения размеров опухоли перед хирургическим вмешательством, перевода неоперабельного рака в операбельный) лечения. Если опухоль неоперабельна, лучевая терапия и химиотерапия становятся основными видами лечения.

У некоторых пациентов возможно применение таргетного препарата эрлотиниба (Тарцева). Он блокирует EGFR — белок-рецептор, который заставляет раковые клетки размножаться.

При неоперабельном раке головки поджелудочной железы облегчить симптомы и улучшить состояние пациента помогает паллиативная хирургия:

- При нарушении оттока желчи проводят стентирование желчного протока или отсекают его выше места блока и соединяют с двенадцатиперстной кишкой (такая операция называется холедохоеюностомией).

- При нарушении проходимости двенадцатиперстной кишки также можно установить стент. Если это невозможно, выполняют еюностомию — тощую кишку подшивают к коже и выводят наружу отверстие (еюностому). Через него пациент получает питание с помощью катетера.

Прогноз и выживаемость

Если рассматривать все стадии рака поджелудочной железы, то показатели выживаемости, согласно европейской статистике, будут выглядеть следующим образом:

- В течение года после того, как был установлен диагноз, в живых остаются 20% пациентов.

- В течение пяти лет — 5%.

- В течение десяти лет — 1%.

Прогноз наиболее благоприятен, если рак не успел распространиться за пределы органа. В таких случаях пятилетняя выживаемость составляет 7–25%.

Основная причина низкой выживаемости — поздняя диагностика опухолей поджелудочной железы.

Источник

Рак головки поджелудочной железы – полиморфная группа злокачественных новообразований, локализующихся преимущественно в области ацинусов и протоков головки поджелудочной железы (ПЖ). К основным клиническим проявлениям заболевания относят анорексию, сильное исхудание, интенсивные боли в животе, диспепсию, желтуху. Диагноз устанавливается на основании УЗИ, КТ и МРТ органов брюшной полости, ЭРХПГ, лапароскопии с биопсией, лабораторных методов диагностики. Лечение рака головки поджелудочной железы у 20% пациентов хирургическое с последующей химиотерапией и лучевой терапией; в остальных случаях лечение паллиативное.

Общие сведения

Рак головки поджелудочной железы является самой агрессивной и прогностически неблагоприятной опухолью. Несмотря на то, что в последние годы изучению опухолей этой локализации посвящено множество исследований в области онкологии, гастроэнтерологии и хирургии, в 95% случаев рак ПЖ диагностируется на той стадии, когда выполнение радикального оперативного вмешательства невозможно.

Быстрое прогрессирование и метастазирование опухоли приводят к тому, что 99% пациентов погибают в течение пяти лет после постановки диагноза, а большая продолжительность жизни отмечается только у тех пациентов, кому диагноз был установлен на ранних стадиях заболевания. Рак головки ПЖ несколько чаще встречается у мужчин (соотношение мужского пола к женскому 8:6), средний возраст диагностики этого заболевания – 65 лет.

Рак головки поджелудочной железы

Причины

К раку головки поджелудочной железы приводят разнообразные факторы: алиментарные, токсико-химические, метаболические и др.:

- Нерациональное питание. Потребление большого количества жирной животной пищи стимулирует выработку панкреозимина, что вызывает гиперплазию клеток поджелудочной железы.

- Вредные привычки. Курение способствует попаданию в кровоток большого количества канцерогенов, повышает в крови уровень липидов, способствующих гиперплазии протокового эпителия. Алкоголизм повышает риск рака головки поджелудочной железы в 2 раза.

- Патология гепатобилиарной зоны. Сахарный диабет также удваивает риск развития рака ПЖ за счет гиперплазии эпителия протоков. Застой воспалительного секрета при хроническом панкреатите способствует мутации и последующей малигнизации клеток ПЖ. Вероятность развития рака ПЖ значительно выше у пациентов, страдающих хроническим калькулезным холециститом, желчнокаменной болезнью, постхолецистэктомическим синдромом. Рак желчевыводящих путей имеет одинаковые механизмы развития с раком поджелудочной железы.

- Токсическое воздействие. Последние исследования указывают на повышенный риск развития рака головки поджелудочной железы у работников промышленных производств (резиновое, химическое деревообрабатывающее).

Метастазирование рака головки поджелудочной железы осуществляется лимфо- и гематогенно, контактным путем (прорастая окружающие органы и ткани, желчевыводящие пути). Метастазы могут обнаруживаться в печени и почках, костях, легких, желчном пузыре и на брюшине.

Классификация

Поражение головки поджелудочной железы наблюдается в 70% случаев рака ПЖ. Общепринятыми считаются классификация рака головки поджелудочной железы TNM, патогистологическая группировка по стадиям. В подавляющем большинстве случаев рак развивается из эпителия протоков поджелудочной железы, гораздо реже – из ее паренхиматозных тканей.

Рост опухоли может быть диффузным, экзофитным, узловым. Гистологически чаще всего диагностируют аденокарциному (папиллярный рак, слизистая опухоль, скирр), редко – анапластический и плоскоклеточный рак.

Симптомы рака головки ПЖ

Самым частым симптомом рака является боль (встречается более чем у 80% пациентов). Чаще всего болевой синдром служит первым признаком заболевания. Локализуется боль обычно в верхней половине живота, иррадиирует в верхнюю половину спины. Болевой синдром может быть обусловлен сдавлением опухолью нервов, желчных путей, а также обострением хронического панкреатита на фоне рака ПЖ.

К ранним признакам онкопатологии ПЖ также относят кахексию и диспепсические расстройства. Похудение обусловлено двумя факторами: в основном, прекращением продукции ферментов поджелудочной железы и расстройством пищеварения, в меньшей степени – опухолевой интоксикацией. Рак головки поджелудочной железы часто сопровождается диспепсическими расстройствами, такими как снижение аппетита вплоть до анорексии, тошнота и рвота, отрыжка, неустойчивость стула.

Более поздние симптомы заболевания обусловлены прорастанием опухоли поджелудочной железы в окружающие ткани и структуры. При раке головки ПЖ опухолевый рост может приводить к сдавлению общего желчного протока. У таких пациентов через несколько месяцев от начала заболевания появляются симптомы обтурационной желтухи: иктеричность кожи и слизистых, мучительный зуд, обесцвечивание кала и потемнение мочи, носовые кровотечения.

Нарушение оттока желчи по общему желчному протоку приводит к увеличению печени в размерах, но она остается безболезненной, плотно-эластической консистенции. Прогрессирование опухоли вызывает развитие асцита, инфаркта селезенки, кишечных кровотечений, инфаркта легких, тромбоза глубоких вен нижних конечностей.

Диагностика

На первой консультации гастроэнтеролога установить верный диагноз достаточно сложно. Для правильной диагностики необходимо проведение ряда лабораторных и инструментальных исследований:

- Анализы. В клиническом анализе крови возможно выявление высокого лейкоцитоза, тромбоцитоза. В биохимических пробах отмечается значительное повышение уровня прямого билирубина при нормальных значениях АсТ и АлТ. При анализе кала (копрограмме) пробы на уробилин и стеркобилин становятся отрицательными, регистрируется стеаторея и креаторея.

- Дуоденальное зондирование. В постановке диагноза поможет и дуоденальное зондирование с цитологическим исследованием сока ДПК – в нем выявляют раковые опухоли.

- Методы визуализации. Основные данные за рак головки поджелудочной железы получают при проведении ультрасонографии поджелудочной железы и желчных путей, МРТ поджелудочной железы, МСКТ органов брюшной полости, эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии. Данные методы исследований не только позволят точно определить локализацию и размеры опухоли, но и выявить расширение панкреатических и желчных протоков, метастазы в других органах.

- Эндоскопические исследования. На сегодняшний день одним из самых точных методов диагностики и стадирования рака головки ПЖ является эндоскопическое УЗИ – с его помощью можно точно определить стадию опухолевого роста, выявить поражение сосудов и регионарных лимфатических узлов. При затруднениях в постановке диагноза используется диагностическая лапароскопия.

- Биопсия. Возможно проведение пункционной биопсии поджелудочной железы с морфологическим исследованием биоптатов.

КТ ОБП/ЗП. Гиподенсная опухоль в головке поджелудочной железы (красная стрелка) на фоне расширения главного панкреатического протока и атрофии дистальных отделов железы (синяя стрелка).

Дифференциальная диагностика

Рак головки поджелудочной железы в ее ацинарной части чаще всего распространяется на двенадцатиперстную кишку и маскируется под язвенную болезнь ДПК, рубцовый стеноз пилорического отдела желудка. Кроме того, рак ПЖ следует дифференцировать с расслаивающей аневризмой аорты, гепатоцеллюлярной карциномой, эндокринными и доброкачественными опухолями ПЖ, закупоркой желчных протоков, острым и хроническим панкреатитом, стриктурами желчных протоков, холангитом, острым и хроническим холециститом.

Лечение рака головки поджелудочной железы

Хирургическое лечение

Для излечения пациентов с раком головки поджелудочной железы используют хирургические, химотерапевтические, радиологические и комбинированные методы. Наилучшим терапевтическим эффектом обладает оперативное вмешательство.

- Радикальные операции. На ранних стадиях основным методом хирургического лечения обычно служит панкреатодуоденальная резекция. Во время панкреатодуоденальной резекции удаляются окружающие сосуды, клетчатка, регионарные лимфоузлы. Гораздо реже могут выполняться сохраняющие функцию ЖКТ операции: резекция поджелудочной железы с сохранением привратниковой зоны, двенадцатиперстной кишки, желчевыводящих путей, селезенки.

- Паллиативные операции. На поздних стадиях рака выполняют операции, позволяющие устранить желтуху, улучшить продвижение пищевых масс по тонкому кишечнику, снять боли и восстановить функцию поджелудочной железы. Для достижения этих целей может потребоваться наложение обходных анастомозов или чрескожное чреспеченочное стентирование.

Противоопухолевая терапия

После проведенного оперативного лечения назначается лучевая терапия. Основные показания к радиологическому лечению – неоперабельный рак головки ПЖ с устраненной обтурацией желчных путей, местно-распространенные формы и рецидивы рака ПЖ. Лучевая терапия противопоказана при кахексии, сохраняющейся обтурационной желтухе, язвах ЖКТ любого генеза, прорастании сосудов опухолью, лейкопении.

В настоящее время исследования, посвященные поиску оптимальных химиопрепаратов для лечения рака ПЖ, еще не окончены. Однако результаты этих исследований говорят о том, что химиотерапия не может использоваться в качестве монолечения, ее назначение целесообразно только в виде предоперационной подготовки и для закрепления результатов операции. Комбинация химиотерапии и лучевого лечения в послеоперационном периоде позволяет добиться пятилетней выживаемости у 5% пациентов.

Прогноз и профилактика

Рак головки поджелудочной железы является прогностически неблагоприятной опухолью, но прогноз зависит от размеров опухоли, поражения лимфоузлов и сосудов, наличия метастазов. Известно, что после радикальной операции химиолучевая терапия улучшает выживаемость в течение пяти лет. При наличии неоперабельного рака ПЖ изолированное использование химио- и лучевой терапии неэффективно. В целом, результаты любых методов лечения при наличии рака головки ПЖ неудовлетворительные. Профилактика рака головки поджелудочной железы заключается в отказе от курения и употребления алкоголя, переходе на низкокалорийную диету с большим количеством растительной клетчатки.

Источник

Клинические группы в онкологии были разработаны для удобства диспансеризации пациентов в отношении онкологической патологии. Всего выделяют 4 клинические группы.

Первая клиническая группа

Первая клиническая группа делится на две подгруппы:

- Пациенты с подозрением на злокачественные новообразования. Такие пациенты направляются на специальное обследование для уточнения диагноза. На все отводится максимум 10 дней. Если диагноз подтверждается, пациент переводится во вторую клиническую группу.

- Пациенты с предраковыми злокачественными новообразованиями. Они подлежат лечению в амбулаторных или стационарных условиях. После излечения должны находиться под динамическим наблюдением в течение года, с периодичностью осмотра раз в 3 месяца. Если после истечения этого времени отсутствуют данные за рецидив, пациент снимается с учета.

Вторая клиническая группа

Ко второй клинической группе относятся пациенты с подтвержденным онкологическим диагнозом, которые подлежат радикальному лечению. Его следует начать в течение 7-10 дней от момента постановки диагноза. После окончания лечения и достижения ремиссии, пациенты переводятся в третью клиническую группу. Если лечение не радикальное, пациент остается в этой же группе. При появлении метастазов, переводится в 4 группу.

Третья клиническая группа

К третьей клинической группе относят пациентов, которые прошли противоопухолевое лечение и достигли ремиссии. Они подлежат диспансерному наблюдению пожизненно (с учета не снимаются). В первый год после окончания противоопухолевого лечения они осматриваются раз в три месяца, на второй год — раз в 6 месяцев, а затем раз в год. Если у больного возникает местный рецидив, его переводят опять во вторую группу. При обнаружении метастазов, его переводят в четвертую.

Четвертая клиническая группа

К 4 клинической группе относят пациентов с запущенными формами онкопатологии, чаще всего речь идет о наличии отдаленных метастазов. В этом случае проводится паллиативное лечение, которое в обязательном порядке согласуется с онкологами.

Методы диагностики в онкологии

Диагностика в онкологии — это многоступенчатый процесс, который предполагает обнаружение опухоли, ее морфологическую верификацию, а также определение степени ее распространенности (стадирование).

Раннее обнаружение рака повышает шансы на успешное излечение наименее травматичными методами. Здесь важное значение имеют скрининговые программы, которые направлены на массовое обследование пациентов из группы высокого риска, у которых нет симптомов патологии. В разных странах скрининговые программы отличаются, в зависимости от локальной структуры заболеваемости и финансовых возможностей системы здравоохранения. Наиболее актуальными программами являются:

- Скрининг рака шейки матки — выполняется гинекологический осмотр с мазком на онкоцитологию, кольпоскопией, а в ряде стран проводится анализ на вирус папилломы человека методом ПЦР.

- Скрининг рака молочной железы предполагает регулярное проведение женщинам старше определенного возраста маммографии и/или УЗИ.

- Скрининг колоректального рака. В данном случае может применяться анализ кала на скрытую кровь, который помогает обнаружить кровоточащие полипы и злокачественные опухоли. Однако более информативным является тотальная колоноскопия. С ее помощью можно осмотреть весь толстый кишечник, одновременно удалить полипы или при необходимости провести биопсию из подозрительного новообразования. Сейчас эта процедура проводится под наркозом, что позволяет избежать пациенту неприятных ощущений.

Что касается симптомов, то насторожить должно необъяснимое снижение веса, более, чем на 10% в течение полугода, периодическое необъяснимое повышение температуры, общая слабость, повышенная утомляемость, анемия.

Одним из этапов диагностики является обнаружение опухоли. Как правило, это делается с помощью лучевых методов диагностики или эндоскопических технологий.

В рамках лучевой диагностики выполняется УЗИ, КТ, МРТ, рентгенография. Эндоскопические технологии позволяют осмотреть полые органы изнутри и, при необходимости, взять биопсию (фрагмент ткани) из подозрительного места. Это очень важный момент, поскольку морфологическое исследование является краеугольным камнем в постановке диагноза. Именно морфология позволяет определить вид рака, степень его инвазии и дифференцировки. В современной онкологии также важен молекулярно-генетический профиль опухоли, поскольку он влияет на прогноз течения патологии и, соответственно, на определение тактики лечения.

При определении стадии заболевания проводится исследование на предмет наличия регионарных и отдаленных метастазов, а также определяется степень инвазии опухоли в окружающие ткани. С этой целью используются лучевые методы диагностики: КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, сцинтиграфия и др.

Лечение в онкологии

В лечении новообразований применяется хирургия, лучевая терапия, медикаментозная терапия и некоторые другие методы воздействия, направленные на разрушение опухоли.

Хирургия

Хирургическое лечение является основным компонентом радикального лечения солидных опухолей. В этом случае целью операции является максимально полное удаление злокачественного новообразования. При этом используются технологии, которые предотвращают распространение раковых клеток с током крови:

- Опухоль удаляется единым блоком в пределах здоровых тканей. В идеале между визуальным краем опухоли и линией отсечения должно быть несколько сантиметров.

- Во время операции используют специальные материалы, которые ограничивают здоровые ткани от опухоли.

- После удаления новообразования хирурги меняют перчатки.

- Используются технологии, которые уменьшают кровопотерю и коагулируют сосуды, тем самым предотвращая попадание злокачественных клеток в кровеносное русло.

Онкологические операции технически очень сложны и в ряде случаев требуют резекции или удаления смежных органов и тканей.

Если радикальное удаление новообразования невозможно, рассматривается вариант циторедуктивных операций, при которых удаляется большая часть опухоли. Это помогает уменьшить объем опухолевой массы и создать более благоприятные условия для дальнейшего лечения, например, химиотерапии или облучения. В ряде случаев перед операцией проводят несколько курсов предоперационной химиотерапии с целью уменьшения объема опухоли и создания условий для радикальности резекции.

Кроме того, в онкологии широко используются паллиативные операции. Они направлены на устранение жизнеугрожающих осложнений и облегчения течения заболевания. К ним, например, можно отнести дренирование желчных протоков при опухолях печени, желчных протоков или поджелудочной железы, стентирование кишечника при раке толстой кишки и др. В ряде случаев эти вмешательства позволяют выиграть время и подготовить пациента для последующего радикального лечения.

В последнее время в онкологии начали широко распространяться малоинвазивные вмешательства, например, эндоскопические операции, которые выполняют при начальных стадиях рака мочевого пузыря, толстой кишки, желудка, верхних отделов ЖКТ. Это позволяет снизить риски осложнений и скорее восстановиться пациенту.

Лучевая терапия

В рамках лучевой терапии для уничтожения злокачественных клеток используется ионизирующее излучение, которое нарушает процессы деления и роста клеток, а в конце концов приводит к их гибели. По потенциальной эффективности ЛТ все опухоли делятся на три группы:

- Радиочувствительные новообразования — базалиома.

- Умеренночувствительные — плоскоклеточный рак, например, рак шейки матки или простаты.

- Низкочувствительные опухоли, например, саркомы.

По способу подведения дозы выделяют следующие виды ЛТ:

- Дистанционная — источник ионизирующего излучения (ИИ) находится на расстоянии от тела пациента. В этом случае используется сложнейшее технологическое оборудование, которое одновременно позволяет производить расчет подведенной дозы и маркировку полей облучения. Разновидностью дистанционной ЛТ является технология кибер-нож и гамманож. Они позволяют подвести точно к патологическому очагу максимальные дозы излучения, которые приводят к гибели ткани в этой области.

- Контактная ЛТ — источник ИИ подводится непосредственно к опухоли.

- Внутреннаяя ЛТ — источник ИИ вводится непосредственно в опухоль с помощью специальных игл или капсул (брахитерапия), либо радионуклиды принимаются внутрь и избирательно накапливаются в опухолевой ткани благодаря особенностям ее метаболизма. Последний метод используется для лечения рака щитовидной железы, опухолей и метастазов в костях.

В целом технологии проведения лучевой терапии совершенствуются, что позволяет подводить к патологическим очагам все большие дозы излучения при минимальном воздействии на окружающие ткани. Это улучшает непосредственные результаты противоопухолевого лечения и минимизирует риски осложнений.

Лекарственная противоопухолевая терапия

Лекарственная противоопухолевая терапия также является активно развивающимся направлением лечения. В настоящее время используются следующие группы препаратов:

- Химиотерапия. Химиопрепараты оказывают токсический и циостатический эффект, т. е. подавляют процессы роста и деления клеток или приводят к их гибели. Назначается она курсами, что связано с особенностями жизненного цикла клеток. Химиотерапия может использоваться как самостоятельное лечение для ряда системных опухолей (лейкозы), а также в рамках комплексного или комбинированного воздействия. Например, неоадъювантная, или предоперационная, ХТ позволяет уменьшить размер первичного опухолевого очага и создать условия для его радикального удаления. Адъювантная ХТ назначается после операции и призвана уничтожить оставшиеся раковые клетки и возможные метастазы.

- Гормональная терапия. Используется для лечения опухолей, рост которых провоцируется гормональным воздействием. Сюда относят рак простаты, рак эндометрия, некоторые виды рака молочной железы, рак щитовидной железы и нейроэндокринные опухоли. Гормональная терапия в большинстве случаев не может полностью уничтожить опухоль, но позволяет взять ее под контроль на долгое время, в ряде случаев даже на годы и десятилетия.

- Таргетная терапия — особый вид лечения, который направлен на блокирование определенных молекулярных мишеней злокачественных клеток, которые запускают процессы роста и деления.

- Иммунотерапия. Злокачественные новообразования склонны «уходить» от удара иммунной системы благодаря различным механизмам мимикрии. Иммунотерапия как бы учит иммунную систему распознавать раковые клетки, демаскируя их, тем самым запускает естественный механизм иммунной защиты.

Лекарственная противоопухолевая терапия сопряжена с высокими рисками побочных эффектов в виде тошноты, рвоты, инфекционных осложнений, кардио- и нейротоксичности. Но такое лечение имеет и преимущества — препараты действуют на весь организм, уничтожая раковые клетки не только в первичном очаге, но и отдаленные метастазы.

Правила диспансеризации

Диспансеризация пациентов, получавших лечение по поводу злокачественного новообразования осуществляется пожизненно. Особенно это значимо для больных, прошедших радикальное лечение и вступивших в ремиссию. В рамках диспансерного наблюдения выполняются следующие мероприятия:

- Своевременное обнаружение рецидивов или метастазов.

- Обнаружение и коррекция отдаленных осложнений противоопухолевого лечения.

- Экспертиза утраты трудоспособности.

- Реабилитационные мероприятия.

- Обнаружение метахронных новообразований, риск которых у данных больных выше, чем в общей популяции.

Периодичность контрольных осмотров определяется клинической группой. Для каждой из этих групп предусматривается свой стандарт обследований, организационных и реабилитационных мероприятий.

Источник