Гистологическая картина поджелудочной железа

| Алгоритм и примеры описания микропрепаратов поджелудочной железы. |

1. Состояние кровенаполнения (очаговое или диффузное венозно-капиллярное полнокровие, умеренное кровенаполнение, слабое кровенаполнение, неравномерное кровенаполнение), нарушения реологических свойств крови (эритростазы с диапедезными микрогеморрагиями, лейкостазы, разделение крови на плазму и форменные элементы, плазмостазы). Состояние сосудистых стенок (не изменены, утолщены за счёт склероза, гиалиноза, плазматического пропитывания).

2. Наличие отёка стромы, кровоизлияний, характеристика последних (диапедезные, деструктивные, диапедезно-деструктивные, мелко-, средне- и крупноочаговые, сливающиеся друг с другом, цвет, наличие и степень выраженности гемолиза эритроцитов, клеточная реакция в виде реактивного лейкоцитоза, макрофагальной реакции, пролиферации фибробластов).

3. Склероз (очаговый, сетчатый, очагово-диффузный, распространённый фиброз с очагами круглоклеточной инфильтрации).

4. Очаги некроза железистой ткани, клеточная реакция.

5. Очаги липоматоза железы (мелкие, средней величины, крупные, сливающиеся друг с другом).

6. Состояние инсулярных островков Лангерганса (средней величины, мелкие в состоянии атрофии, крупные, с признаками гиперплазии, с отёком стромы, в небольшом, умеренном и большом количестве на площади изученных срезов).

7. Состояние протоков (стенки не изменены или утолщены за счёт склероза, острого гнойного или продуктивного воспаления, в состоянии дистонии, спазма, перидуктальный склероз). Содержимое просветов протоков (слущенный эпителий, бледно-розовое гомогенное содержимое, уплотнённое насыщенно-розовое содержимое, гнойный экссудат и др.).

8. Патологические состояния (опухоли и др.).

Пример№1.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (1объект) — резко выраженное диффузное венозно-капиллярное полнокровие, эритростазы, диапедезные микрогеморрагии и мелкоочаговые диапедезно-деструктивные кровоизлияния насыщенно-красного цвета, с небольшим количеством лейкоцитов. В отдельных сосудах разделение крови на плазму и форменные элементы, плазмостазы. Строение железистой ткани не нарушено. Отдельные протоки в состоянии нерезкого спазма, стенки их не изменены. Инсулярные островки Лангерганса в данных срезах не представлены.

Пример№2.

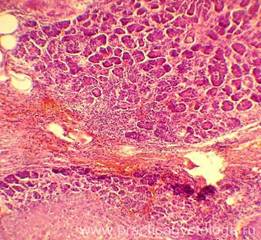

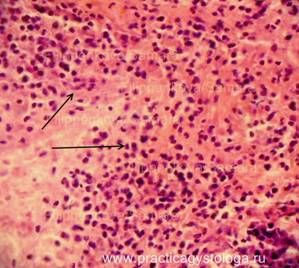

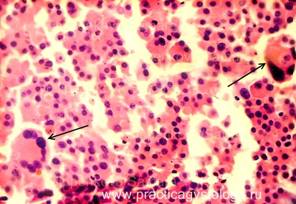

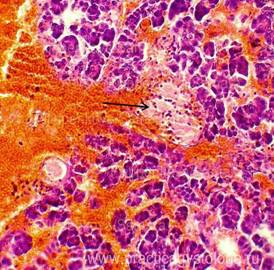

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (1объект, в анамнезе сахарный диабет 1 типа, тяжёлое течение) —очагово-диффузное венозно-капиллярное полнокровие. Слабо-умеренный отёк стромы. Выраженный диффузный склероз типа, с очаговым слабым-умеренным продуктивным воспалением. Средне- и крупноочаговый липоматоз железы. Умеренно выраженный перидуктальный склероз, стенки протоков со слабым-умеренным склерозом, диффузным слабо-умеренным продуктивным воспалением. Инсулярные островки Лангерганса в состоянии атрофии различной степени выраженности, в умеренном количестве на площади изученных срезов. Немногочисленные островки Лангерганса резко увеличены в размерах за счёт гиперплазии. Картина хронического склерозирующего панкреатита.

|

|

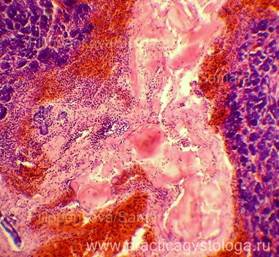

Рис. 1, 2. Картина хронического склерозирующего панкреатита. Выраженная гиперплазия ряда инсулярных островков Лангерганса (стрелки). Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение х100 и х250. | |

Пример№3.

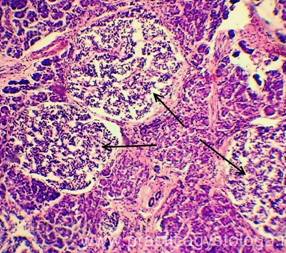

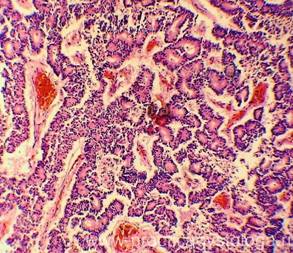

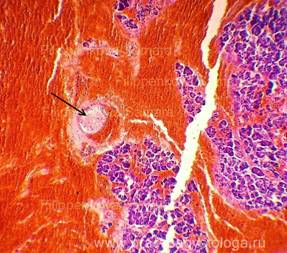

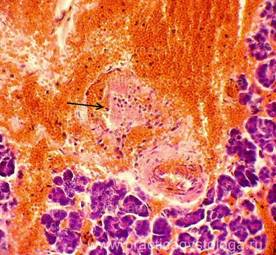

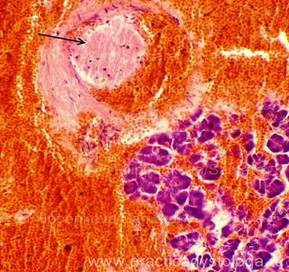

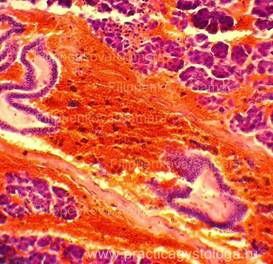

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (1объект) — неравномерное кровенаполнение сосудов (участки слабого кровенаполнения граничат с очагами выраженного венозно-капиллярного полнокровия с эритростазами, внутрисосудистым лейкоцитозом, диапедезными микрогеморрагиями). Стенки отдельных сосудов слабо и умеренно утолщены за счёт слабого и умеренного склероза, в состоянии дистонии. Резко выраженный диффузный отёк стромы. Умеренно выраженный сетчатый склероз с диффузно расположенными небольшими очагами слабой и умеренной круглоклеточной инфильтрации. В ряде полей зрения расположены средней величины очаги некроза ткани железы с выраженной перифокальной лейкоцитарной инфильтрацией. Инсулярные островки Лангерганса средней величины и с признаками слабой-умеренной их гиперплазии. Картина обострения хронического склерозирующего панкреатита в виде очагового острого гнойно-некротического воспаления.

|

|

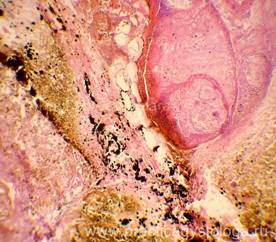

Рис. 3, 4. Картина очагового острого гнойно-некротического панкреатита. На фоне сетчатого склероза, выраженного отёка стромы очаги некроза ткани железы с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией (стрелки). Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение х100 и х250. | |

Пример№4.

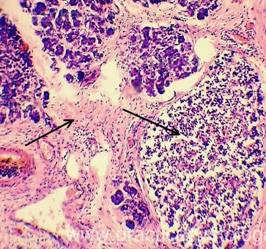

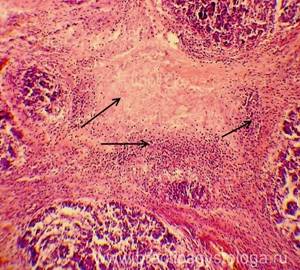

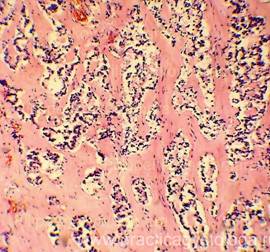

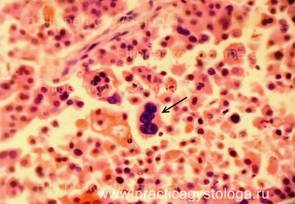

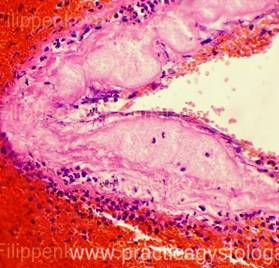

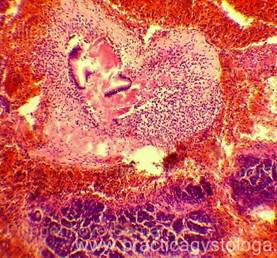

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (1объект) — преобладает неравномерно выраженное венозно-капиллярное полнокровие, эритростазы. Стенки ряда сосудов со слабым и умеренным склерозом, в состоянии дистонии, нерезкого спазма. На большей площади срезов разрастание атипичной ткани с гистологической картиной аденокарциномы инфильтрирующего типа роста. На фоне неравномерно выраженной стромы, её отёка расположено большое количество мелких желёз с полиморфизмом клеток, наличием гигантских многоядерных уродливых клеток. В просветах ряда железистых структур — бледно-розовое гомогенное содержимое. Немногочисленные мелкие очаги некроза опухолевой ткани со слабой и умеренной реактивной лейкоцитарной инфильтрацией.

|

|

Рис. 5, 6. Аденокарцинома поджелудочной железы. Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение х100. | |

|

|

Рис. 7, 8. Уродливые гигантские многоядерные клетки в толще аденокарциномы поджелудочной железы (стрелки). Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение х400. | |

|

|

|

|

Рис. 9-14. Распространенные деструктивные кровоизлияния в ткани поджелудочной железы на фоне выраженного отёка её стромы. Кровоизлияния тёмно-красного цвета, с неравномерным частичным гемолизом эритроцитов, очаговым лейкоцитозом, включениями рыхлого фибрина с расположением лейкоцитов по ходу его нитей, свежими внутрипросветными тромбами, фибриноидным некрозом стенок отдельных сосудов. Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение х100, х250, х400. | |

|

|

|

|

| Рис. 15-17. Картина панкреонекроза. Некроз, распространенные диапедезно-деструктивные кровоизлияния, выраженная очагово-диффузная лейкоцитарная инфильтрация в толще железистой ткани. В прсветах протоков уплотнённое содержимое. Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение х100, х250 |

Источник

Людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, вовсе не обязательно знать точное строение каждой части органа, однако гистологию и поверхностную анатомию знать полезно.

Некоторым людям подобные знания и вовсе не раз спасали жизнь. Так что такое поджелудочная железа гистология, для чего она необходима и за что отвечает каждая отдельная составляющая органа?

Анатомия и функции железы

Поджелудочная железа состоит из соединительной ткани и заключается в плотную капсулу. Она имеет множество капилляров, необходимых для правильного кровоснабжения, поэтому ее повреждения могут грозить опасными внутренними кровотечениями.

Поджелудочная железа располагается в забрюшной полости туловища человека. Впереди нее находится желудок, который отделяется сальной сумкой, сзади – позвоночник. В задней части железы локализуются лимфоузлы, чревное сплетение и брюшная область аорты. Именно при таком расположении органа нагрузка на него распределяется оптимально.

Форма органа – вытянутая, внешне напоминает запятую. Условно ее разделяют на части:

- Голова (до 35 миллиметров в длину) – располагается около двенадцатиперстной кишки и плотно к ней примыкает.

- Тело (до 25 миллиметров) – локализуется в области первого поясничного позвонка.

- Хвост (до 30 миллиметров).

Таким образом, длина самого органа взрослого человека составляет, как правило, не более 230 миллиметров.

Анатомия органа сложна. Поджелудочная железа является одним из органов эндокринной системы. Ее ткани по типу строения и структуры разделяются на два вида: экзокринную и эндокринную.

Экзокринная часть железы формирует и выделяет ферменты, требующиеся в пищеварении в области двенадцатиперстной кишки. Именно они помогают переварить основные пищевые компоненты в пище. Эндокринная часть осуществляет выработку гормонов и производит обмен веществ.

Несмотря на то, что поджелудочная железа является цельным органов, ее анатомия и гистология значительно отличается от других.

Гистологическое строение поджелудочной

Гистология – научный раздел биологии, который занимается изучением строения и функций составляющих организма, тканей и органов. Поджелудочная железа – единственный орган в организме, который формирует и выделяет как внутренний, так и внешний секрет. Поэтому гистологическое строение поджелудочной железы имеет довольно сложную структуру.

Для того, чтобы проводить полные и подробные исследования тканей используют гистологические препараты. Они представляют собой кусочки тканей, окрашенные специальными составами для изучения под микроскопом.

Экзокринная ткань

Экзокринные ткани поджелудочной железы состоят из ацинусов, формирующих пищеварительные ферменты, и протоков, выводящих их. Ацинусы плотно располагаются друг к другу и соединяются тонким слоем рыхлой ткани, содержащей сосуды. Клетки экзокринной области железы имеют треугольную форму. Ядро клеток – округлое.

Сами ацинусы делятся на две части: базальную и апикальную. Базальная содержит в себе мембраны гранулярной сети. При применении гистологического препарата окрашивание данной части будет довольно равномерным. Апикальная, в свою очередь, принимает кислые оттенки. При помощи гистологического препарата также можно рассмотреть хорошо развитые митохондрии и комплекс Гольджи.

Протоки для выведения ферментов также имеют несколько видов:

- Общий – формируется из, соединяющихся между собой междольковых.

- Вставочные – локализуется в области вставочной части ацинуса. Имеют плоский и кубический эпителий.

- Междольковые – покрыты однослойной оболочкой.

- Межацинозные (внутридольковые).

Именно при помощи оболочек указанных протоков производится секреция бикарбонатов, которая образует щелочную среду в соке поджелудочной железы.

Эндокринная ткань

Эта часть поджелудочной железы образуется из так называемых островков Лангерганса, состоящих из совокупности клеток, которые имеют округлую и овальную форму. Эта ткань отлично снабжается кровью за счет многочисленных капиллярных сетей. Ее клетки плохо окрашиваются при использовании гистологического препарата.

Как правило, выделяются следующие их виды:

- A – вырабатываются на участках периферии и считаются антогонистом инсулина. Они могут закрепляться спиртом и растворяться в воде. Вырабатывают глюкагон.

- B – представляют собой наиболее многочисленную совокупность и располагаются в самом центре островков. Именно они являются источником инсулина, который снижает уровень сахара в крови. Хорошо растворяются в спирте. Плохо окрашиваются препаратом.

- D – формируют и выбрасывают гормон соматостатин, который замедляет синтез клеток А и В. Имеют среднего уровня плотность и размеры, располагаются на периферии.

- D-1 – вырабатывают полипептид и представляют собой наиболее немногочисленную группу клеток. Отвечают за снижение давления, активизируя секрецию железы. Имеют высокую плотность.

- PP-клетки – синтезируют полипептид и усиливают выработку поджелудочного сока. Располагаются также в области периферии.

Гормоны, которые формируются островками Лангерганса, отправляются сразу в кровь, поскольку не имеют протоков. При этом самая большая часть этих участков располагается в «хвосте» поджелудочной железы. Их количество, как правило, со временем изменяется. Так, в период активного роста организма, оно увеличивается, а после двадцати пяти лет постепенно начинает уменьшаться.

Заключение

Для изучения поджелудочной железы гистология играет большую роль. Это необходимо для проведения исследований в области распространенных патологий, таких как панкреатит, а также разработок новых лекарственных средств, хирургических операций и процедур.

Источник

Алгоритм |

1.

Состояние кровенаполнения (очаговое

или диффузное венозно-капиллярное полнокровие, умеренное кровенаполнение,

слабое кровенаполнение, неравномерное кровенаполнение), нарушения реологических свойств

крови (эритростазы с диапедезными микрогеморрагиями, лейкостазы,

разделение крови на плазму и форменные элементы, плазмостазы). Состояние

сосудистых стенок (не изменены, утолщены за счёт склероза, гиалиноза,

плазматического пропитывания).

2.

Наличие отёка стромы, кровоизлияний, характеристика последних (диапедезные, деструктивные, диапедезно-деструктивные,

мелко-, средне- и крупноочаговые, сливающиеся друг с другом, цвет, наличие и

степень выраженности гемолиза эритроцитов, клеточная реакция в виде реактивного

лейкоцитоза, макрофагальной реакции, пролиферации фибробластов).

3.

Склероз (очаговый, сетчатый,

очагово-диффузный, распространённый фиброз с очагами круглоклеточной

инфильтрации).

4.

Очаги некроза железистой ткани, клеточная реакция.

5.

Очаги липоматоза железы (мелкие,

средней величины, крупные, сливающиеся друг с другом).

6.

Состояние инсулярных островков Лангерганса (средней величины, мелкие в состоянии атрофии,

крупные, с признаками гиперплазии, с отёком стромы, в небольшом, умеренном и

большом количестве на площади изученных срезов).

7.

Состояние протоков (стенки не

изменены или утолщены за счёт склероза, острого гнойного или продуктивного

воспаления, в состоянии дистонии, спазма, перидуктальный склероз). Содержимое

просветов протоков (слущенный эпителий, бледно-розовое гомогенное

содержимое, уплотнённое насыщенно-розовое содержимое, гнойный экссудат и др.).

8.

Патологические состояния (опухоли

и др.).

Пример№1.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (1объект) – резко

выраженное диффузное венозно-капиллярное полнокровие, эритростазы, диапедезные

микрогеморрагии и мелкоочаговые диапедезно-деструктивные кровоизлияния

насыщенно-красного цвета, с небольшим количеством лейкоцитов. В отдельных

сосудах разделение крови на плазму и форменные элементы, плазмостазы. Строение

железистой ткани не нарушено. Отдельные протоки в состоянии нерезкого спазма,

стенки их не изменены. Инсулярные островки Лангерганса в данных срезах не

представлены.

Пример№2.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (1объект, в

анамнезе сахарный диабет 1 типа, тяжёлое течение) – очагово-диффузное

венозно-капиллярное полнокровие. Слабо-умеренный отёк стромы. Выраженный

диффузный склероз типа, с очаговым слабым-умеренным продуктивным воспалением.

Средне- и крупноочаговый липоматоз железы. Умеренно выраженный перидуктальный

склероз, стенки протоков со слабым-умеренным склерозом, диффузным

слабо-умеренным продуктивным воспалением. Инсулярные островки Лангерганса в

состоянии атрофии различной степени выраженности, в умеренном количестве на

площади изученных срезов. Немногочисленные островки Лангерганса резко увеличены

в размерах за счёт гиперплазии. Картина хронического склерозирующего

панкреатита.

Рис. 1, 2. Картина хронического Окраска: гематоксилин и эозин. | |

Пример№3.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (1объект) – неравномерное

кровенаполнение сосудов (участки слабого кровенаполнения граничат с очагами

выраженного венозно-капиллярного полнокровия с эритростазами, внутрисосудистым

лейкоцитозом, диапедезными микрогеморрагиями). Стенки отдельных сосудов слабо и

умеренно утолщены за счёт слабого и умеренного склероза, в состоянии дистонии.

Резко выраженный диффузный отёк стромы. Умеренно выраженный сетчатый склероз с

диффузно расположенными небольшими очагами слабой и умеренной круглоклеточной

инфильтрации. В ряде полей зрения расположены средней величины очаги некроза

ткани железы с выраженной перифокальной лейкоцитарной инфильтрацией. Инсулярные

островки Лангерганса средней величины и с признаками слабой-умеренной их

гиперплазии. Картина обострения хронического склерозирующего панкреатита в виде

очагового острого гнойно-некротического воспаления.

Рис. 3, 4. Картина очагового острого Окраска: гематоксилин и эозин. | |

Пример№4.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (1объект) – преобладает

неравномерно выраженное венозно-капиллярное полнокровие, эритростазы. Стенки

ряда сосудов со слабым и умеренным склерозом, в состоянии дистонии, нерезкого

спазма. На большей площади срезов разрастание атипичной ткани с гистологической

картиной аденокарциномы инфильтрирующего типа роста. На фоне неравномерно

выраженной стромы, её отёка расположено большое количество мелких желёз с

полиморфизмом клеток, наличием гигантских многоядерных уродливых клеток. В

просветах ряда железистых структур – бледно-розовое гомогенное содержимое.

Немногочисленные мелкие очаги некроза опухолевой ткани со слабой и умеренной

реактивной лейкоцитарной инфильтрацией.

Рис. 5, 6. Аденокарцинома Окраска: гематоксилин и эозин. | |

Рис. 7, 8. Уродливые гигантские Окраска: гематоксилин и эозин. | |

Рис. 9-14. Распространенные | |

Рис. 15-17. Картина панкреонекроза. Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение х100, х250 |

Источник

ПЖ состоит преимущественно из экзокринной ткани. Основной элемент экзокринной части ПЖ — ацинусы: они вместе с разветвлённой сетью протоков составляют 75—90% массы железы. Аиинусы представляют собой субъединицы долек ПЖ и состоят из пирамидальных клеток, обращенных апикальной частью к секреторному канальцу (см. рис. 1-8).

Рис. 1-8. Нормальная гистология поджелудочной железы, микрофотографии: а — малое увеличение; показано соотношение между экзокринной паренхимой поджелудочной железы, протоковой системой и островками Лангерганса (окраска гематоксилином и эозином, увеличение ×75); б — при большем увеличении показаны основные структурные элементы поджелудочной железы, хорошо видны островки и ацинусы (окраска гематоксилином и эозином, увеличение ×100); в — большое увеличение; обнаруживаются заметные различия между экзо- и эндокриноцитами

Секреторные канальцы ацинусов, сливаясь между собой, образуют внутридольковые протоки.

Экзокринная ткань ПЖ состоит из трёх типов клеток:

• ацинарных, продуцирующих гликолитические, липолитические и протеолитические ферменты (в неактивной форме: в виде проферментов или зимогенов) и составляющих до 80% клеточного состава ПЖ;

• центроацинарно-дуктулярных, секретирующих содержащую бикарбонаты жидкость;

• муцинсекретирующих протоковых.

Ацинарные клетки — основной структурный компонент ацинусов и ПЖ в целом. Ациноцит имеет форму усечённого конуса, широкое основание клетки называют базальным отделом, а противоположную, суженную и обращенную в проток часть клетки — апикальной частью. Апикальная часть клетки имеет множество микроворсинок. Ациноииты синтезируют и выделяют в полость ацинуса белковый секрет, 98% которого составляют ферменты.

От полости ацинуса — центроацинарного протока, образованного апикальными поверхностями ашшоцитов, — начинается вставочный отдел панкреатического протока, стенка которого образована мелкими центроацинарными клетками (плоский эпителий). За вставочным отделом протоков лежат межацинарный и внутридольковый протоки, отводящие секрет от первичной дольют железы. За ними следуют остальные порядки протоковой системы: междольковые, междолевые и главные выводные протоки, все вместе образующие выводную (протоковую) систему ПЖ.

Главные и междольковые протоки выстланы высоким призматическим эпителием, внутридольковые — кубическим. Эпителий представлен протоковыми клетками, на долю которых приходится до 5% клеточной массы ПЖ.

Базолатеральные ацинарные клетки (см. рис. 1-9 a) имеют хорошо развитую грубую эндоплазматическую сеть, в которой происходит синтез панкреатических ферментов. После синтеза зимогены попадают в комплекс Гольджи, где происходит их сортировка с другими клеточными белками, а затем в сосуды накопления. В этих сосудах формируются зимогенные гранулы, перемещающиеся к апикальной части клетки (см. рис. 1-9 б), При стимуляции ациноциты выбрасывают содержимое гранул в просвет ацинуса, и секрет поступает в просвет кишечника через панкреатический проток.

Рис. 1-9. Панкреатические ацинарные клетки, электронные микрофотографии

Эндокринная часть ПЖ состоит из небольших островков, известных как островки Лангерганса (см, рис. 1-10). Они отделены от ацинусов прослойками соединительной ткани, густо васкуляризированы, не имеют выводных протоков и содержат следующие типы клеток:

• а-клетки, секретирующие глюкагон, пептид YY;

• в-клетки, секретирующие инсулин, С-пептид, панкреастатин;

• D-клетки, секретирующие соматостатин;

• РР- (или F-) клетки, секретирующие панкреатический полипептид.

Рис. 1-10. Островок Лангерганса, электронные микрофотографии: а — α-клетки; б — β-клетки; в — D-клетки; увеличение ×240

в-Клетки наиболее многочисленны и расположены в центре островков. Соотношение a-, D- и F-клеток, лежащих по периферии островков, неодинаково в каждом ацинусе. Передняя часть железы содержит больше F-клеток, тогда как в задней части больше в-клеток. Физиологическое значение таких региональных различий до конца не изучено, но наличие клеток разных типов необходимо для паракринной регуляции функции островков Лангерганса с помощью соматостатина. Соматостатин, в свою очередь, регулирует высвобождение других гормонов — инсулина и глюкагона.

Маев И.В., Кучерявый Ю.А.

Опубликовал Константин Моканов

Источник