Фотодинамическая терапия рака поджелудочной железы

28 июня 2019 г.

Просмотров: 1487

Злокачественные заболевания остаются одной из острейших медико-социальных проблем. Онкологическая заболеваемость в России неуклонно растет. Особую сложность представляет оказание помощи больным, не подлежащим радикальному лечению из-за распространенности опухолевого процесса или при неэффективности проводимой терапии. В решении этой задачи одно из ведущих мест в современной онкологии заняла лазерная медицина, и, в частности, фотодинамическая терапия (ФДТ).

ФДТ при первичном и метастатическом поражении плевры

Накопление жидкости в плевральной полости – частое клиническое проявление злокачественного поражения плевры и является, как правило, конечной стадией развития опухолевого процесса многих локализаций. Для лечения метастатического плеврита применяют системную полихимиотерапию, внутриплеврально вводят противоопухолевые, неспецифические препараты. Приостановление накопления жидкости в плевральной полости при системной химиотерапии происходит в 30-60% наблюдений.

В последние годы для лечения опухолевого плеврита при первичном и метастатическом поражении плевры стали применять внутриплевральную пролонгированную ФДТ с препаратом фотосенс. Лазерное облучение плевральной полости выполняют через цилиндрические диффузоры, которые устанавливают на весь период лечения к местам наибольшего опухолевого поражения. По данным ряда авторов, проведение пролонгированной внутриплевральной ФДТ у больных с мезотелиомой и метастатическим поражением плевры позволяет добиться стойкого прекращения внутриплевральной экссудации (выхода жидкой части крови через сосудистую стенку в воспаленную ткань) у 92% больных при сроке наблюдения до 3,5 года.

Таким образом, пролонгированная внутриплевральная ФДТ злокачественных плевритов позволяет добиться хорошего длительного эффекта и может являться методом выбора лечения при злокачественном плеврите. Внутриплевральная ФДТ позволяет создать благоприятные условия (прекращение накопления жидкости в плевральной полости) для дальнейшего противоопухолевого лечения и на длительный период улучшить качество жизни этой многочисленной категории больных.

ФДТ в лечении стенозирующего рака верхних отделов пищеварительного тракта

Тяжесть состояния онкологических больных и низкое качество жизни нередко обусловлены опухолевым поражением пищеварительного тракта. В течение последних десятилетий рак пищевода имеет самый высокий показатель смертности в России.

Дисфагия при раке пищевода существенно ухудшает функциональное состояние больного и качество жизни. Одним из альтернативных методов оказания паллиативной помощи у неоперабельных больных стенозирующим раком верхних отделов пищеварительного тракта является ФДТ. Опубликованы результаты проведения эндоскопической ФДТ с отечественными фотосенсибилизаторами (вещество, способное к фотосенсибилизации биологических тканей, то есть увеличению их чувствительности к воздействию света) у 147 пациентов.

При рецидиве дисфагии после стентирования вследствие прорастания опухоли через стенки протеза или роста опухоли выше или ниже стента ФДТ является единственно возможным методом ликвидации опухолевой стриктуры. Паллиативная ФДТ показана также при рецидиве рака в пищеводно-желудочном анастомозе после проксимальной резекции желудка, при высоком распространении рецидивного процесса по пищеводу. Эффект реканализации длится в среднем 3 мес.

При рецидиве дисфагии повторная ФДТ также оказывает благоприятный эффект. Целесообразным является проведение многокурсовой ФДТ для достижения наиболее высокого качества жизни больных данной группы. Таким образом, в сравнении с другими методами паллиативной помощи инкурабельным больным со стенозирующим раком пищевода и желудка эндоскопическая ФДТ является оптимальным вариантом комплексного лечения. Получено достоверное повышение показателей выживаемости и уровня качества жизни. Средняя продолжительность жизни составила, по данным различных авторов, от 9,3 до 14 месяцев.

ФДТ в лечении стенозирующих злокачественных новообразований дыхательных путей

В течение последних десятилетий рак легкого устойчиво занимает первое место в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований. Ателектаз легкого и пневмония, вызванные обтурацией просвета бронха, ухудшают качество жизни пациентов и оттягивают сроки начала специализированного лечения у большинства больных. ФДТ является альтернативным методом лечения для оказания паллиативной помощи у неоперабельных больных.

В литературе имеются сведения о проведении ФДТ с отечественными фотосенсибилизаторами у 55 больных со стенозирующими злокачественными опухолями легкого центральной локализации. После проведенного лечения у данной группы пациентов наблюдался положительный клинический эффект за счет снижения уровня опухолевого стеноза бронхов разной степени выраженности, что, в свою очередь, приводит к улучшению качества жизни пациентов.

ФДТ при метастатическом поражении кожных покровов

Наряду с первичными и рецидивными злокачественными опухолями особое место занимает метастатическое поражение кожных покровов. По данным литературы, частота метастазов рака внутренних органов в кожу колеблется от 0,29 до 3,3%. Из метастатических злокачественных опухолей кожи наибольшую группу составляет рак молочной железы. Метастазы чаще локализуются на грудной стенке вблизи от первичной опухоли и преимущественно развиваются после хирургического лечения.

Основным методом лечения больных с внутрикожными метастазами рака молочной железы остается химио или гормонотерапия с многократным повторением курсов лечения. Второй по частоте причиной метастазов в кожу после рака молочной железы является меланома. Кожные и подкожные метастазы появляются примерно в 2-10% случаев. Метастазы могут быть единичные или множественные, располагаться вблизи первичного очага или отдаленно от него.

При лечении внутрикожных метастазов меланомы возможно применение хирургического лечения, лучевой терапии, комбинированного лечения. Однако при появлении новых очагов болезни в коже их применение становится сомнительным. Рост метастазов на фоне неэффективности традиционных методов лечения ухудшает прогноз жизни больных, способствует появлению впоследствии болевого синдрома, отека, интоксикации, что отрицательно сказывается на общем и психоэмоциональном состоянии больных, и снижения качества их жизни.

Именно такие пациенты нуждаются в лечении другими альтернативными методами, обладающими высокой противоопухолевой эффективностью. Одним из таких методов является ФДТ. Группой авторов проведена ФДТ с отечественными фотосенсибилизаторами у 36 пациентов с внутрикожными метастазами. При применении пролонгированной ФДТ у больных с внутрикожными метастазами рака молочной железы и меланомы полная регрессия опухолей получена в 39,3% и 38% соответственно, частичная – в 46% и 52,4%. У всех больных на фоне ранее проводимой традиционной терапии отмечена резистентность опухоли к традиционному лечению.

Таким образом, проведение ФДТ в значительной степени влияет на улучшение качества жизни этой сложной категории пациентов.

ФДТ при саркоме Капоши

Саркома Капоши – редкое ангиопролиферативное заболевание, связанное с герпесвирусом человека 8-го типа. Несмотря на нарастание частоты идиопатического типа саркомы Капоши в последние годы, метод его радикального лечения не разработан, лечение в большинстве своем является паллиативным, обеспечивающим временный эффект. Перспективным методом лечения саркомы Капоши является ФДТ. Опубликованы результаты лечения 15 пациентов с внутриопухолевым введением отечественных фотосенсибилизаторов. На фоне проведения ФДТ отмечался положительный клинический эффект за счет улучшения общего состояния пациентов, уменьшения площади опухолевого поражения, что, в свою очередь, приводит к улучшению качества жизни пациентов.

ФДТ при метастатическом поражении брюшины

Рак желудка остается одной из самых распространенных злокачественных опухолей и занимает второе место в структуре онкологической смертности. У 70% больных к моменту установления диагноза опухолевый процесс носит местно распространенный или генерализованный характер, что и определяет крайне высокую летальность на первом году с момента установления диагноза. Высокий уровень хирургической техники, разработка комбинированных и расширенных операций с максимальным соблюдением онкологических принципов не исключает развития перитонеальной диссеминации – основного варианта прогрессирования рака желудка. Учитывая особенности механизмов развития перитонеальной диссеминации, ведется поиск новых методов специализированного лечебного воздействия на область операционного поля и брюшину с целью снижения риска развития перитонеального канцероматоза, повышения уровня абластики и антибластики и увеличения безрецидивного периода при местнораспространенном и диссеминированном раке желудка.

Одним из таких методов является интраоперационная ФДТ с отечественными фотосенсибилизаторами. Данные литературы свидетельствуют о достаточно эффективном и безопасном применении интраоперационной ФДТ у больных с перитонеальной диссеминацией при диссеминированном раке желудка в сочетании с паллиативным хирургическим лечением для увеличения длительности безрецидивного периода и общей выживаемости больных данной группы.

В многопрофильной клинике «Медицина 24/7» принимают пациентов любой степени тяжести, в том числе с онкологическими диагнозами III и IV стадий. Инкурабельным пациентам наши врачи могут помочь паллиативным лечением, направленным на продление качественной жизни пациента. Один из этих методов – фотодинамическая терапия. Мы проводим ФДТ при дисплазии шейки матки и цервикального канала, опухолях мочевого пузыря, прямой кишки, пищевода и желудка, трахео-бронхиального дерева, органов панкреато-билиарной зоны, злокачественных образованиях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи, новообразованиях мочевыделительного тракта и др.

Литература:

- Каплан М.А., Капинус В.Н., Горанская Е.В. Фотодинамическая терапия внутрикожных метастазов рака молочной железы // Опухоли женской репродуктивной системы. – 2011. – № 4. С. 28-31.

- Трахтенберг А.Х., Соколов В.В., Филоненко Е.В., Пикин О.В., Вурсол Д.А. Эффективность внутриплевральной пролонгированной фотодинамической терапии у больных со злокачественным плевритом // Фотодинамическая терапия и фотодиагностика. – 2012.– № 1. С. 12-16.

- Соколов В.В., Павлов П.В., Карпова Е.С., Пирогов С.С. Многокурсовая фотодинамическая терапия через саморасправляющийся стент при стенозирующем раке верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Материалы III Всероссийской конференции «Фотодинамическая терапия и фотодиагностика» // Фотодинамическая терапия и фотодиагностика. – 2014. – № 1. С. 33-34.

- Странадко Е.Ф. Основные этапы развития фотодинамической терапии в России // Фотодинамическая терапия и фотодиагностика. – 2015. – № 1. С. 3-10.

- Чиссов В.И., Филоненко Е.В. Флюоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия в клинической онкологии // М, 2012. С. 17-19.

- Филоненко Е.В., Окушко А.Н., Сухин Д.Г., Яникова А.Г. Фотодинамическая терапия больных с внутрикожными метастазами меланомы // Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. – 2012. – № 3. С. 52-54.

- Филоненко Е.В. Флюоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия – обоснование применения и воз. Журнал «Паллиативная медицина и реабилитация» № 3. 2018 г.

Источник: Научно-практический журнал «Паллиативная медицина и реабилитация» № 3. 2018.

Источник

Одна из причин успеха израильской онкологии – использование самых современных методов лечения. По сравнению с другими странами израильская медицина «берет на вооружение» новые методы буквально спустя считанные методы по завершению клинических испытаний.

Процент пятилетней ремиссии при лечении рака поджелудочной железы в Израиле на втором месте в мире, после Южной Кореи.

Предлагаем список методов лечения рака поджелудочной железы, которые используют специалисты израильской клиники Ассута — https://www.assuta-clinic.org/endokrinologicheskoe-otdelenie/

- Таргетная терапия

Таргетная терапия – это методика, разработанная с целью уничтожения раковых клеток при минимальном повреждении нормальных, здоровых тканей. Противораковая терапия, целенаправленно «атакующая» злокачественные клетки, обладает существенными преимуществами. Применение таких препаратов сопровождается менее интенсивными побочными эффектами; кроме того, таргетная терапия позволяет добиться усовершенствованных результатов.

Традиционные средства лечения рака, включая химиотерапевтические препараты и радиацию, не отличают раковые клетки от здоровых. Соответственно, в процессе такого лечения повреждается множество здоровых клеток – именно поэтому пациент впоследствии страдает от побочных эффектов. Химиотерапия разрушает быстро делящиеся клетки, так как быстрое деление – это типичное свойство злокачественных клеток. Однако в результате лечения химиотерапевтическими препаратами повреждаются и здоровые клетки, которым тоже свойственно быстрое деление. Это кровяные тельца, а также клетки, выстилающие ротовую полость и пищеварительный тракт. Прогресс в науках и технологиях привел к разработке нескольких различных типов таргетной терапии, которые в настоящее время тестируются в клинических исследованиях.

Герцептин (трастузумаб) – это моноклональное антитело. Оно связывается с рецептором HER2 – белка, присутствующего на поверхности злокачественных клеток примерно у 20% больных раком поджелудочной железы. Связывание обеспечивает противораковое действие препарата за счет двух отдельных процессов. Во-первых, Герцептин, связанный с рецептором, не дает факторам роста присоединиться к белку HER2 и тем самым предупреждает стимулирование роста раковой опухоли. Во-вторых, действие Герцептина побуждает иммунную систему атаковать и уничтожать те злокачественные клетки, к которым присоединилось это моноклональное антитело.

Исследователи обнаружили, что метастатический рак поджелудочной железы со сверхэкспрессией HER2 следует лечить комбинацией Гемзара с Герцептином, а не одним только Гемзаром. Комбинированный подход доказанно продлевает выживаемость. Приблизительно 72% пациентов, лечившихся Гемзаром и Герцептином, отреагировали на терапию; примерно 24% переступили однолетний порог выживаемости.

Подробнее об использовании герцептина в израильской онкологии — https://www.assuta-clinic.org/lechenie-raka-v-izraele/lechenie-raka-molochnoy-zhelezy-v-izraile/gerceptin/

Эрбитукс (цетуксимаб) – это препарат таргетной терапии, моноклональное антитело, связывающееся с рецепторами эпидермального фактора роста (EGFR) и тем самым подавляющее рост и распространение опухоли. В феврале 2004 года Эрбитукс получил одобрение Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). С тех пор препарат применяется в лечении рака толстой кишки в разных странах мира. В настоящее время ученые анализируют его эффективность в борьбе с другими онкологическими заболеваниями, включая рак поджелудочной железы.

Исследователи сообщили, что добавление Эрбитукса к Гемзару потенциально может повысить выживаемость больных метастатическим раком поджелудочной железы. Они провели клиническое испытание, в котором приняли участие 40 пациентов с раком поджелудочной железы на поздних стадиях. Все пациенты предварительно прошли обследование, по результатам которого у них выявили сверхэкспрессию EGFR. По итогам клинического испытания можно судить о том, что у пациентов, лечившихся комбинацией Гемзара и Эрбитукса, выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость оказались выше, чем у больных, принимавших только Гемзар (см. таблицу 2).

Таблица 2: Гемзар в комбинации с Эрбитуксом и Гемзар как препарат однокомпонентной терапии

| Гемзар/Эрбитукс | Гемзар как препарат однокомпонентной терапии (ранее) | |

| Однолетняя выживаемость | 32,5% | 18-20% |

| Выживаемость без прогрессирования | 4 месяца | 2 месяца |

Не так давно итальянские ученые предприняли попытку добавить Эрбитукс к комбинации Гемзара и Платинола в рамках лечения пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы. У пациентов, лечившихся 3 препаратами (Эрбитукс, Гемзар, Платинол), наблюдались те же результаты, что и у больных, принимавших только Гемзар и Платинол. Тем не менее ученые продолжают изучать свойства и действие Эрбитукса в лечении рака поджелудочной железы.

- Неоадъювантная терапия

Неоадъювантная терапия – это лечение, проводимое перед хирургической операцией. При борьбе с раком поджелудочной железы на ранних стадиях цель неоадъювантной терапии состоит в уменьшении объема раковых тканей и облегчении удаления опухоли хирургическим методом. В настоящее время проводятся клинические исследования, в рамках которых ученые изучают эффективность неоадъювантной терапии в сравнении с комбинацией неоадъювантной и адъювантной терапии. Результаты некоторых научных работ указывают на потенциальную возможность продлить выживаемость пациентов за счет применения средств неоадъювантной терапии.

- Блокирование RAS

Более, чем у 85% больных раком поджелудочной железы наблюдаются мутации в гене Ras. В мутировавших клетках содержится уникальный фермент под названием «фарнезилтрансфераза». Ученые предполагают, что делению злокачественных клеток должна предшествовать активация этого фермента. Исследователи уже разработали специфические лекарственные препараты, ингибирующие фарнезилтрансферазу; теперь эти лекарства тестируются в клинических испытаниях. Дополнительно ученые изучают методы прямого введения нормального (не мутировавшего) гена в раковую опухоль в надежде, что возвращение к обычному алгоритму деления клеток приведет к регрессии заболевания.

Врачи проанализировали целесообразность применения специфической пептидной вакцины против мутировавшего гена Ras в качестве средства адъювантной иммунотерапии рака поджелудочной железы и колоректального рака. В исследовании участвовали 12 пациентов без признаков патологии по результатам хирургической операции. 5 пациентов болели раком поджелудочной железы, 7 – колоректальным раком. Всем пациентам под кожу вводили 13-мерный пептид с компонентами мутировавшего гена Ras в соответствии с особенностями мутации опухолевых клеток. Вакцинация производилась 1 раз в 4 недели; всего пациенты получили до 6 доз вакцины. Тяжелых побочных эффектов не зафиксировано. 5 из 12 пациентов продемонстрировали положительный иммунный ответ. Средняя общая выживаемость 5 больных раком поджелудочной железы составила 44 месяца, 7 больных колоректальным раком – свыше 41 месяца.

- Биологическая терапия

Средства биологической терапии – это природные или синтезированные вещества, которые направляют, облегчают или усиливают нормальную иммунную реакцию организма. К препаратам биологической терапии относятся:

- интерлейкины,

- интерферон,

- моноклональные антитела,

- вакцины и другие комплексные медикаменты.

Моноклональные антитела – это белки, производимые в лаборатории и призванные распознавать определенные участки на поверхности клетки и связываться с ними. Это связывание способствует борьбе с раком, так как моноклональное антитело предупреждает стимуляцию роста опухоли и побуждает иммунную систему атаковать и уничтожать «отмеченные» злокачественные клетки. В попытках повысить показатели выживаемости пациентов ученые проводят клинические испытания средств биологической терапии и в ряде случаев комбинируют их с препаратами химиотерапии.

Вакцины помогают иммунной системе пациента уничтожить раковую опухоль за счет активации иммунных клеток. Вакцины производятся из самых разнообразных веществ; некоторые препараты создаются на основе настоящих раковых клеток, извлеченных из организма пациента. Сложность приготовления вакцины состоит в том, что раковые клетки необходимо обработать в срочном порядке, то есть сразу же после операции. Пациенту и хирургу следует заранее предпринять меры по обеспечению должного обращения с извлеченными злокачественными клетками. В настоящее время вакцины исследуются в клинических испытаниях.

Исследователи провели клиническое испытание второй фазы с целью анализа вакцины GVAX, предназначенной для стимулирования иммунной системы и борьбы с раком поджелудочной железы. Эта вакцина состоит из облученных клеток рака поджелудочной железы, неспособных делиться или расти. Клетки модифицированы таким образом, чтобы выделять вещество под названием «гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор» (GM-CSF). Это вещество побуждает иммунную систему распознавать и атаковать клетки рака поджелудочной железы.

В исследовании участвовали 56 пациентов, перенесших хирургическую операцию по удалению опухоли. Первую вакцинацию произвели через 8 недель после операции. Через месяц пациенты начали лечиться стандартной химиотерапией и лучевой терапией. После традиционного лечения они прошли еще 3 ревакцинации за 3 месяца. Последнюю ревакцинацию произвели через 6 месяцев после химиотерапии/лучевой терапии.

Средние показатели за 32 месяца:

- однолетняя выживаемость составила 88%;

- двухлетняя выживаемость составила 76%.

Исследователи пришли к выводу, что добавление противораковой вакцины к стандартной химиотерапии и лучевой терапии можно считать целесообразным – особенно при сравнении достигнутых показателей однолетней и двухлетней выживаемости с предыдущей статистикой лечения пациентов с операбельным раком поджелудочной железы.

Вирулизин – это препарат биологической терапии, способный активировать собственный иммунный ответ организма и побуждать иммунную систему уничтожать злокачественные клетки. Точный механизм его действия пока не определен. Тем не менее ученые предполагают, что этот препарат вызывает апоптоз — смерть раковых клеток за счет стимулирования выработки фактора некроза опухоли и активации макрофагов – иммунных клеток, очищающих организм от вредных веществ.

По результатам клинического испытания ранней фазы видно, что 58% больных раком поджелудочной железы, прошедших терапию Вирулизином, прожили 6 месяцев или дольше. Средняя выживаемость пациентов составила 6,8 месяцев. Больные хорошо перенесли лечение Вирулизином. Затем ученые организовали клиническое испытание третьей фазы и добавили Вирулизин к Гемзару. Средняя общая выживаемость пациентов, лечившихся комбинацией препаратов, составила 6,8 месяцев; однолетняя выживаемость составила 27,2%. При этом средняя общая выживаемость больных, принимавших только Гемзар, составила 6 месяцев; однолетняя выживаемость – 16,8%. Вирулизин пока не получил одобрения Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и официально не разрешен к применению в лечении рака поджелудочной железы.

- Новые техники лучевой терапии

Трехмерная конформная лучевая терапия (3D-CRT): 3D-CRT позволяет с максимальной точностью направлять пучки излучения на участки поражения раком. За счет использования данной техники пациенты меньше страдают от побочных эффектов, связанных с облучением здоровых органов – таких, как печень, желудок и почки. Так как у многих больных метастатическим раком поджелудочной железы патология рано или поздно поражает печень, врачи назначают пациентам низкодозную лучевую терапию всей печени с целью уничтожения злокачественных клеток.

- Фотодинамическая терапия

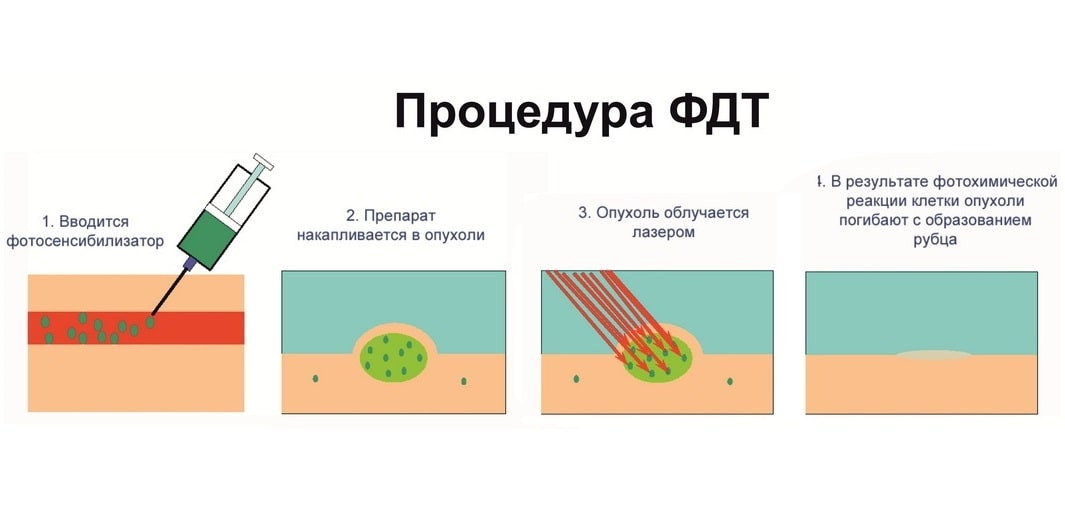

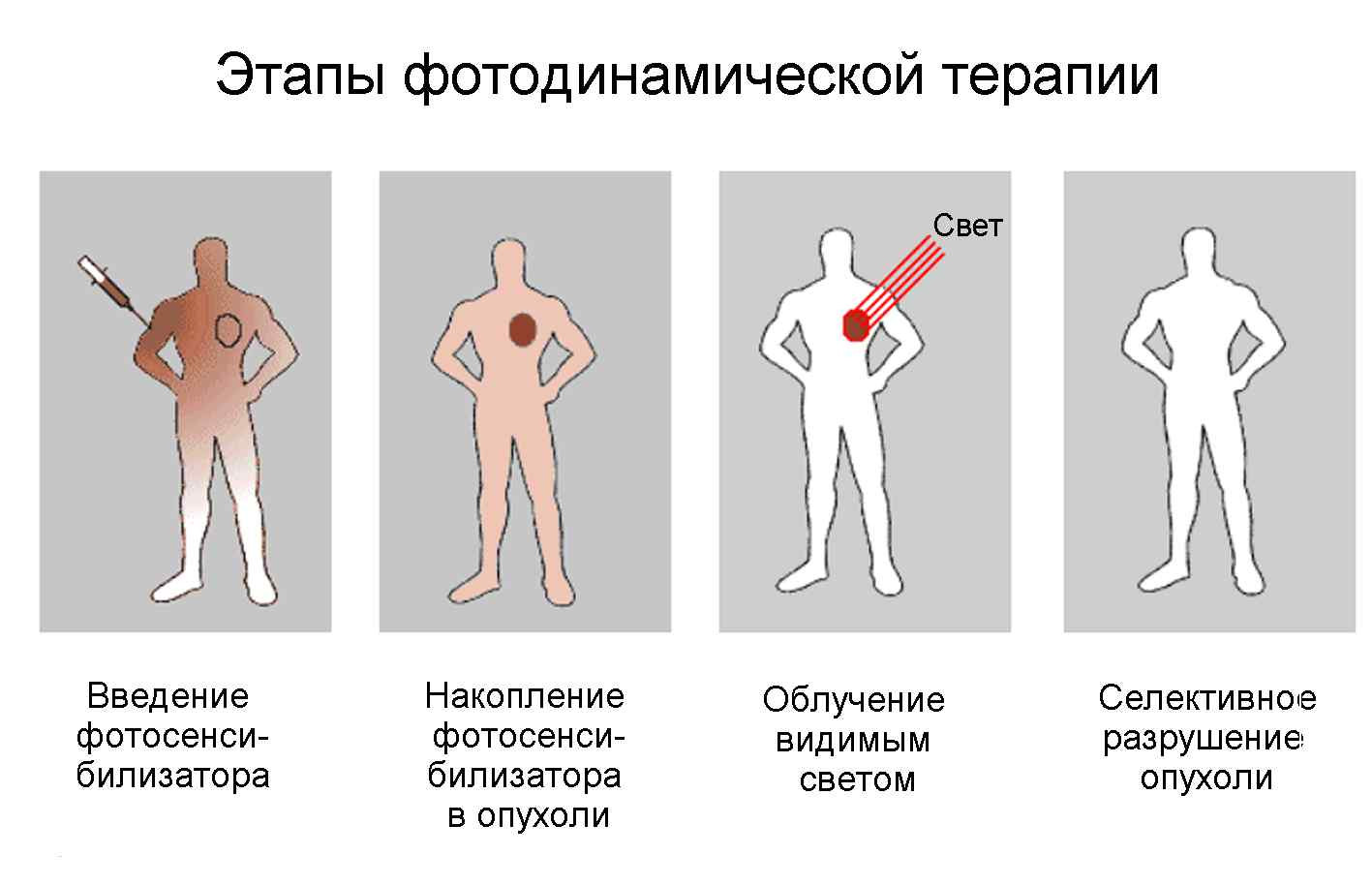

Фотодинамическая терапия – это инновационный метод лечения, который до сих пор изучают и совершенствуют в клинических испытаниях и лабораторных исследованиях. Суть фотодинамической терапии заключается в применении фотосенсибилизирующего вещества и света. За пару часов до хирургического вмешательства пациент получает внутривенную инъекцию фотосенсибилизирующего препарата. Этот препарат выбирает быстро делящиеся клетки (как правило, раковые) и накапливается в них. Во время операции хирург использует специальный ручной прибор, излучающий определенную световую волну, чтобы обработать светом пораженный участок и соседние ткани. Энергия света активирует фотосенсибилизирующее вещество, которое, в свою очередь, стимулирует выработку токсина, накапливающегося в раковых клетках. В конечном итоге токсин разрушает злокачественные ткани.

Исследователи сообщили, что фотодинамическая терапия представляет собой безопасный и эффективный метод лечения некоторых пациентов с неоперабельным раком поджелудочной железы. В проведенном ими клиническом испытании приняли участие 16 пациентов. Все больные получили внутривенную инъекцию фотосенсибилизирующего вещества мета-тетра(гидроксифенил)-хлорина. Три дня спустя участки, пораженные раком, обработали светом под контролем компьютерной томографии (КТ). 14 пациентов смогли выписаться из больницы в течение 10 дней. Средняя выживаемость составила 9,5 месяцев, однолетняя выживаемость достигла 44%. Большинство пациентов хорошо перенесли лечение; у 2 человек открылось кровотечение, для остановки которого потребовалось хирургическое вмешательство. У 3 пациентов возникла обструкция толстого кишечника.

Источник