Форма головки поджелудочной железы

Оглавление темы “Топографическая анатомия поджелудочной железы.”:

- Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

- Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

- Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

- Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

- Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

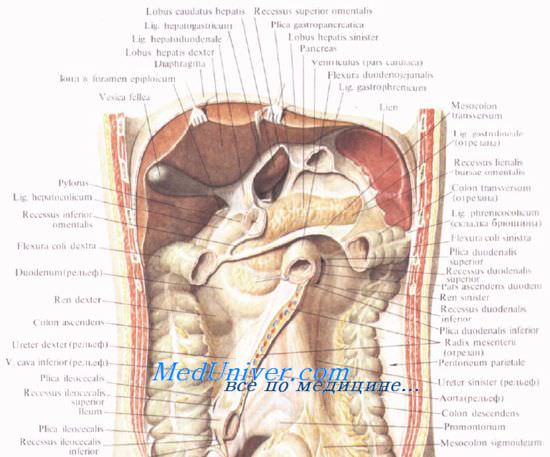

Поджелудочная железа расположена в забрюшинном пространстве ретроперитонеально, позади желудка и сальниковой сумки, в верхней половине живота. Основная масса железы выделяет секрет через выводные протоки в двенадцатиперстную кишку; меньшая часть железы в виде так называемых островков Лангерганса (insulae pancreatiсае [Langerhans]) относится к эндокринным образованиям и выделяет в кровь инсулин, регулирующий содержание сахара в крови.

Поджелудочную железу относят к верхнему этажу брюшинной полости, поскольку функционально и анатомически она связана с двенадцатиперстной кишкой, печенью и желудком.

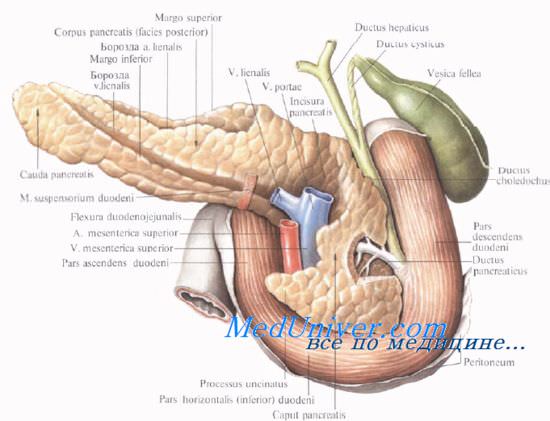

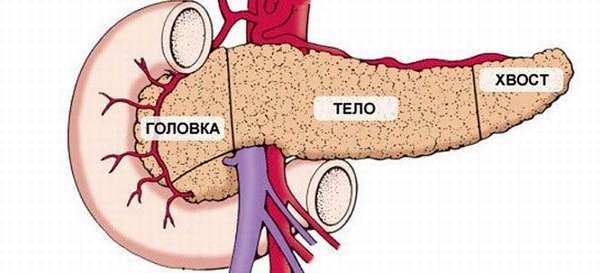

Поджелудочную железу разделяют на три отдела: головку, тело и хвост. Выделяют также участок между головкой и телом — шейку железы.

Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

На переднюю брюшную стенку поджелудочная железа проецируется в эпигастральной, частично в пупочной и в левой подреберной областях. Верхний край поджелудочной железы проецируется на переднюю брюшную стенку по линии, проходяшей справа налево через середину расстояния между мечевидным отростком и пупком (уровень тела I поясничного позвонка). При этом правая часть линии лежит несколько ниже горизонтали, а левая — выше.

В целом можно сказать, что по отношению к горизонтальной плоскости поджелудочная железа чаще расположена косо: головка железы лежит ниже, а тело и хвост — выше.

Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

Форма поджелудочной железы чаще вытянутая. В среднем длина поджелудочной железы равна 16—17 см. Головка ее наиболее широкая (до 5 см) и толстая (1,5—3,5 см). Тоньше и уже она в хвостовой части (примерно 2×2 см). Капсулы pancreas не имеет, благодаря чему резко бросается в глаза ее дольчатое строение. Однако тело pancreas имеет фасциальный покров на задней поверхности; головка железы имеет фасциальный покров и спереди, и сзади.

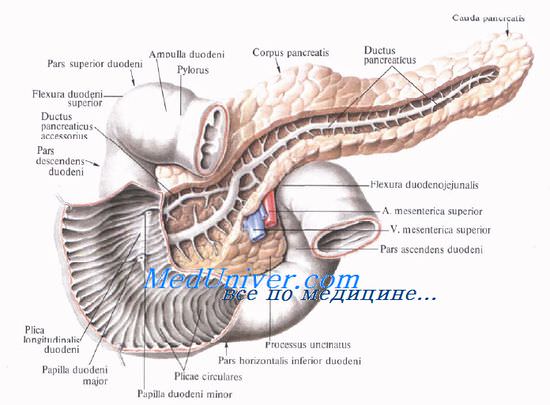

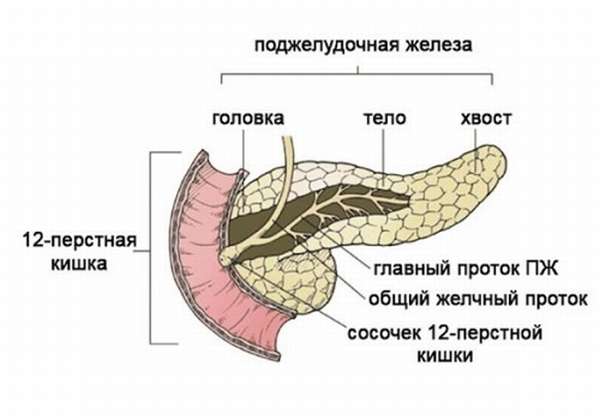

Выводная система поджелудочной железы начинается с мелких дольковых протоков, которые впадают в основной и добавочный протоки.

Проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus, или вирсунгов проток [Wirsung], идет от хвоста к головке железы, располатаясь в хвосте и теле на середине высоты и на равном расстоянии от передней и задней поверхности железы, в головке — ближе к ее задней поверхности. Диаметр протока равен 2 мм в хвосте, 2—3 мм — в теле и 3—4 мм — в головке железы. В области большого дуоденального (фатерова) сосочка он соединяется с ductus choledochus или открывается самостоятельно.

Проток поджелудочной железы у места соединения с ductus choledochus имеет собственный гладкомышечный сфинктер, m. sphincter ductus pancreatici, сфинктер Одди [Oddi], функционирующий совместно со сфинктером печеночно-поджелуд очной ампулы [Vater]. Все сфинктеры общего желчного протока и протока поджелудочной железы называют также четырехкомпонентным сфинктером Бой-дена [Boyden].

В результате деятельности этого сфинктера в двенадцатиперстную кишку поступает только поджелудочный сок или поджелудочный сок и желчь вместе.

Добавочный проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus accessorius [Santorini], располагается выше основного и соединяется с главным протоком в головке на расстоянии 2,5—3,5 см от устья последнего.

Однако почти в трети случаев добавочный проток открывается в двенадцатиперстную кишку самостоятельно, на papilla duodeni minor [Santorini], который располагается выше большого сосочка.

Видео анатомии поджелудочной железы

Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

Головку поджелудочной железы охватывает сверху, снаружи и снизу двенадцатиперстная кишка, прочно фиксируя ее вместе с общим желчным и поджелудочными протоками.

Позади головки поджелудочной железы наиболее кнаружи располагается нижняя полая вена. Кнутри от нее, прилегая к головке или в ее толще, проходит ductus choledochus. Рядом с ним располагается v. mesenterica superior, затем одноименная артерия. Эти сосуды лежат в incisura pancreatis.

Выйдя из-под нижнего края поджелудочной железы, верхние брыжеечные сосуды ложатся на переднюю поверхность горизонтальной или восходящей части двенадцатиперстной кишки. Верхние брыжеечные сосуды и нижнюю полую вену разделяет расположенный на нижнем крае головки крючковидныи отросток, processus uncinatus [Winslow].

Позади головки поджелудочной железы происходит слияние верхней брыжеечной и селезеночной вен, в результате чего образуется воротная вена, v. portae.

Опухоли головки поджелудочной железы могут сдавить воротную вену, в результате чего возникает портальная гипертензия, сопровождающаяся определенным симптомокомплексом: резким увеличением селезенки (спленомегалией), скоплением жидкости в брюшинной полости (асцитом) и кровотечением из расширенных вен в области портокавальных анастомозов. К уже известным анастомозам на передней брюшной стенке и в области пищеводно-кардиального соединения следует добавить и портокаваль-ные анастомозы в области прямой кишки (о них речь пойдет ниже). Опухоль может сдавить и расположенный рядом ductus choledochus, что проявляется развитием механической желтухи.

Иногда головка поджелудочной железы располагается ниже брыжейки, тогда она может прилегать к брюшине в области sinus mesentericus dexter. В этом случае спереди от нее лежат петли тонкой кишки и правая часть поперечной ободочной кишки.

Тело поджелудочной железы представляет среднюю, наибольшую часть органа. На передней поверхности тела расположен выступающий вперед сальниковый бугор, tuber omentale. Передняя поверхность тела поджелудочной железы прилегает к заднему листку париетальной брюшины, являющейся задней стенкой сальниковой сумки, а через нее — к задней стенке желудка. Сальниковый бугор часто располагается вблизи нижней поверхности правой доли печени.

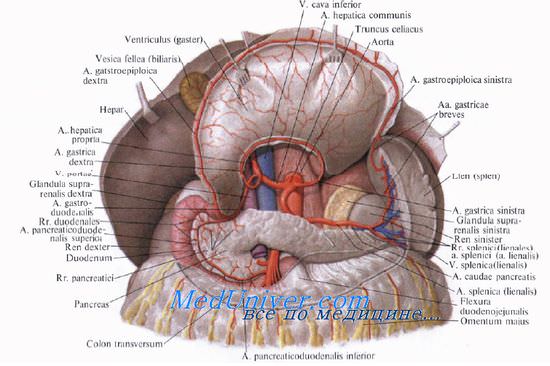

У верхнего края тела поджелудочной железы располагается truncus coeliacus. По верхнему краю тела в правой его части идет a. hepatica communis, а влево позади верхнего края железы или вдоль него, иногда заходя на переднюю поверхность, располагается селезеночная артерия, a. splenica (lienalis), направляющаяся к селезенке.

Позади тела поджелудочной железы, ниже артерии, располагается v. splenica (lienalis), образующая углубление в ткани железы. Несколько глубже позади тела и хвоста железы располагаются почечные и нижние надпочечные сосуды, левая почка и надпочечник.

Нижний край поджелудочной железы прилегает к брыжейке поперечной ободочной кишки. Снизу к телу прилегает flexura duodenojejunalis.

Слева, к хвосту поджелудочной железы, прилегает flexura coli sinistra.

Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

Брюшина покрывает переднюю и нижнюю поверхности поджелудочной железы, задняя поверхность железы совершенно лишена брюшины. Брюшинные связки представляют собой складки брюшины при ее переходе на переднюю поверхность органа с соседних областей.

У верхнего края поджелудочной железы располагаются две упомянутые выше складки: желудочно-поджелудочная и печеночно-поджелудочная. Поджелудочно-селезеночная, lig. pancreaticosplenicum, и поджелудочно-ободочная, lig. pancreaticocolicum, связки являются участками желудочно-селезеночной и диафрагмально-селезеночной связок.

Хвост поджелудочной железы иногда покрыт брюшиной со всех сторон, что бывает связано с наличием хорошо выраженной lig. pancreaticosplenicum. В этом случае хвост обладает определенной подвижностью.

Кровоснабжение поджелудочной железы

Кровоснабжают поджелудочную железу ветви общей печеночной, селезеночной и верхней брыжеечной артерий. Сверху к головке железы подходит a. gastroduodenalis, от которой отходит а. pancreaticoduodenalis superior, дающая переднюю и заднюю ветви.

A. pancreaticoduodenalis inferior начинается обычно от верхней брыжеечной артерии или от ее ветви. Она также делится на переднюю и заднюю ветви. Верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии анастомозируют друг с другом, образуя артери&чьные дуги, от которых отходят ветви к головке поджелудочной железы и к двенадцатиперстной кишке.

От селезеночной артерии и реже от общей печеночной отходит относительно крупная большая поджелудочная артерия, а. рапсrеatica magna, которая позади тела железы идет к ее нижнему краю, где делится на правую и левую ветви. Кроме этой артерии, к хвосту и телу железы от a. splenica (lienalis) отходят rr. pancreatici.

Учебное видео анатомии чревного ствола и его ветвей

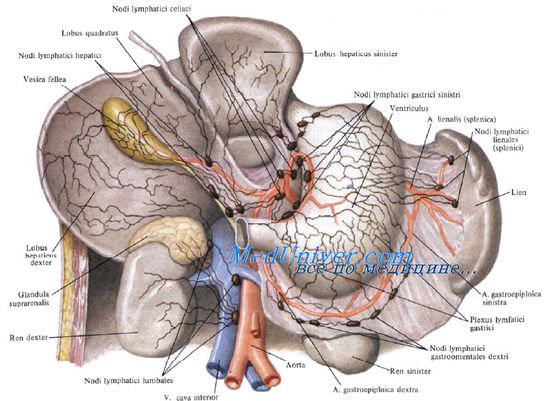

Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Отток венозной крови от поджелудочной железы происходит непосредственно в воротную вену и ее главные притоки: vv. splenica (lienalis) et mesenterica superior. Вены сопровождают верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии и тоже образуют дуги на передней и задней поверхности головки поджелудочной железы.

Лимфоотток от поджелудочной железы происходит сначала в пилорические, верхние и нижние панкреатодуоденальные, верхние и нижние поджелудочные, а также селезеночные узлы. Затем лимфа направляется в чревные узлы.

Иннервируют поджелудочную железу ветви нескольких сплетений: чревного, печеночного, верхнебрыжеечного, селезеночного и левого почечного.

Нервы к поджелудочной железе подходят большей частью вместе с сосудами, образуя на поверхности и внутри железы единое нервное сплетение (plexus pancreaticus). Оно представляет собой мощную рефлексогенную зону, раздражение которой может вызвать шоковое состояние.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии брюшной полости. Кишечные швы

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия живота”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 11.9.2020

Источник

Если, согласно протоколу УЗИ, головка поджелудочной железы увеличена, это является признаком патологии органа. Чаще всего воспаление головки характеризуется размерами, превышающими нормально установленные. Это бывает при остром панкреатите или обострении хронического воспалительного процесса в железе. Существует еще ряд заболеваний, приводящих к такому изменению величины этой части органа. Необходимо как можно раньше выявлять причину нарушений, чтобы начать своевременное адекватное лечение и избежать тяжелых осложнений.

Что такое головка поджелудочной железы?

Поджелудочная железа (ПЖ) располагается забрюшинно, горизонтально, на уровне эпигастрия, имеет вытянутый вид. Орган условно разделяется на 3 части:

- головка,

- тело,

- хвост.

Головка имеет особую форму, своеобразное строение, отделена от тела тонкой бороздкой — шейкой. Является самой широкой частью железы, она охвачена подковообразным изгибом двенадцатиперстной кишки и тесно прилегает к ее стенкам. Сверху к ней прилегает желудок — головка отделена от него сальником. Справа граничит с печенью, сзади с ней тесно контактирует правая почечная вена. Ее проекция на переднюю брюшную стенку — на 5−10 см выше пупка. А также к ней сзади прилегают сосуды левой почки (артерия и аорта), нижняя полая вена.

Только в положении лежа на спине поджелудочная железа оказывается под желудком.

Нормальные размеры по УЗИ

Для точной диагностики патологии ПЖ и ее головки необходимо знать установленные нормы ее размеров. Вследствие забрюшинного расположения ПЖ пропальпировать ее при объективном осмотре, чтобы определить объем, консистенцию, плотность, невозможно. С этой целью проводится ультразвуковое исследование — УЗИ. Метод визуализирует орган и его составляющие части в трехмерном изображении и определяет размеры, патологические изменения паренхимы, включения и образования. Также выявляется контур и четкость границ, эхогенность тканей, их структура, имеющееся расширение общего протока.

Сонография определяет малейшие отклонения от нормы размеров ПЖ и головки, в частности. Это необходимо для верификации диагноза и во многих случаях является решающим фактором для окончательного уточнения неясной патологии.

Все части ПЖ могут увеличиваться до 18 лет — железа растет вместе с человеком. К этому возрасту должна окончательно сформироваться головка с сосудами и протоками, тело, хвост. Постепенное изменение величины до этого возраста относится к физиологическому. Нормой считается и превышение установленных цифр у женщин при беременности.

Размеры головки у взрослых

Изменение нормальных размеров головки ПЖ в любую сторону являются патологией. Норма составляет 11−30 мм в толщине у взрослого человека. Отклонения в размере могут быть значительными: описаны псевдокисты диаметром до 40 см.

Размеры головки у детей

Размеры головки ПЖ у новорождённого составляет около 10 мм, ребёнок в возрасте 1 месяца имеет уже размер 14 мм. В дальнейшем величина данной части органа увеличивается постепенно и зависит от роста, веса, возраста ребенка. К десятилетнему возрасту размер головки становится 16 мм, к 18 годам все составляющие органа достигают максимальных размеров.

Патологии, возникающие в головке железы

Увеличение головки опасно из-за топографического расположения поджелудочной железы: крупные сосуды, которые к ней прилегают, близкое расположение других важных органов пищеварения (желудка, двенадцатиперстной кишки, селезенки, левой почки) могут патологически изменяться из-за болезней ПЖ и наоборот. Хвост и тело редко приводят к компрессии тканей окружающих органов. Головка, имеющая наибольшие размеры, может сдавливать двенадцатиперстную кишку, вызывая кишечную непроходимость, или прилегающую стенку желудка с образованием пенетрации.

Патология, которая приводит к увеличению головной части поджелудочной, иногда в течение длительного времени может никак не проявлять себя — протекать бессимптомно. В других случаях превышение величины быстро дает знать о себе клиническими симптомами.

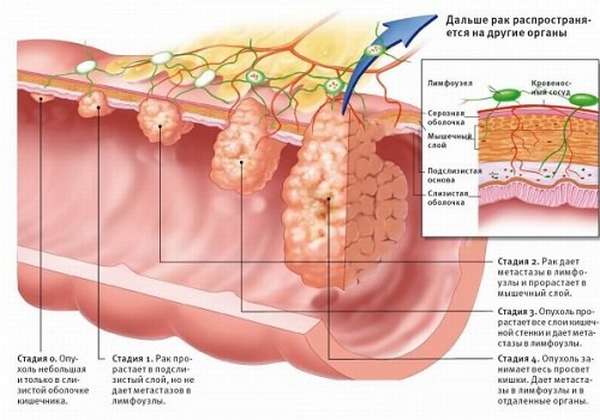

При проведении УЗИ органов брюшной полости, а также забрюшинного пространства может обнаружиться значительное объемное увеличение головки. Это происходит при развитии доброкачественного или злокачественного новообразования. В первом случае опухоль поддается лечению, во втором — требует немедленного оперативного вмешательства с целью удаления. Увеличение железы при опухоли зависит от локализации, вида, агрессии роста образования. В 60% диагностируется рак головки ПЖ, она значительно превосходит норму по своим размерам — более чем на 35 мм. Поверхность ее становится мелкобугристой.

Локально увеличивать головной отдел железы может липоматоз. Это патологическое замещение функционирующих клеток ткани ПЖ липоцитами — жировыми клетками. Сонография показывает повышенную неоднородную эхогенность тканей. А также в наружной части головки может образовываться липома, которая неправильно и несимметрично изменяет размеры и форму органа. Она может находиться как внутри паренхимы головки, так и развиваться на ее поверхности.

При остром панкреатите на начальных этапах развивается локальный отек головки ПЖ. Также может отекать хвост или часть тела. В дальнейшем, по мере развития воспаления, происходит увеличение всего органа.

Такие изменения могут быть последствием не только панкреатита, но и воспаления соседних органов: желудка, ДПК, желчного пузыря, печени. Различные по размерам увеличения головной части ПЖ чаще всего связаны с патологией ДПК. К таким заболеваниям относятся изменения малого сосочка ДПК:

- его опухоль, при которой нарушается проходимость панкреатического секрета,

- рубец, затрудняющий отток поджелудочного сока.

Это приводит к расширению той части вирсунгова протока, которая располагается в головной части ПЖ из-за скопления его содержимого, а затем к отеку. Соответственно, головка значительно меняет свои размеры, что определяется при проведении УЗИ.

Причины локального роста головки ПЖ

Локальное увеличение ПЖ происходит при формировании уплотнения одной из частей органа: чаще всего — за счет увеличения головки или хвоста. К самым частым причинам увеличения головной части ПЖ относятся:

- абсцесс,

- киста с жидкостью (УЗИ определяет ее как анэхогенное образование),

- псевдокиста — скопление сока ПЖ и обрывков ткани, окруженное фиброзной тканью, дающее гипоэхогенную тень на сонографии,

- злокачественная опухоль,

- доброкачественное образование,

- обтурация вирсунгова протока кальцификатом.

Диагностика и лечение патологий

Определенную роль в диагностике играет выяснение жалоб, анамнеза заболевания, объективный осмотр пациента. Решающими становятся лабораторные и функциональные исследования, которые дают возможность верифицировать диагноз.

Это особенно важно в тех случаях, когда патология развивается длительное время бессимптомно, и у пациента может ничего не болеть.

Лабораторные исследования во многих случаях также могут быть неинформативными. Это касается кисты и псевдокисты, липоматоза или липомы, доброкачественного новообразования. Все эти патологические изменения могут не вызывать отклонений от нормы в анализах. Но делать лабораторные исследования необходимо для исключения воспалительного процесса. При остром панкреатите или обострении хронического обнаруживаются:

- в клиническом анализе крови — признаки воспаления в виде повышенного СОЭ, лейкоцитоза,

- в биохимических анализах — повышение диастазы крови и мочи, активности щелочной фосфатазы, увеличение билирубина (общего, прямого, непрямого), изменения общего белка, диспротеинемия.

Функциональные исследования являются средством верификации диагноза. При их использовании можно точно определить патологию: наличие конкремента, кисты, псевдокисты, отека, новообразования, метастазов.

В первую очередь используется УЗИ ОБП (органов брюшной полости) и ЗП (забрюшинного пространства) — самый простой доступный метод, позволяющий выяснить причину изменения величины всех частей поджелудочной железы, визуализировать имеющееся образование, оценить его локализацию, размеры, в некоторой степени – связь с протоковой системой, а также наличие или отсутствие осложнений (нагноения, кровоизлияния в полость). В случае сдавления холедоха выявляется расширение желчных протоков, при портальной гипертензии – селезеночной и воротной вен. При малигнизации псевдокисты визуализируются неровные контуры ее стенки.

В сомнительных случаях применяются:

- рентгенография ОБП,

- МРТ,

- КТ,

- ЭФГДС,

- ЭРХПГ — ретроградная холангиопанкреатография.

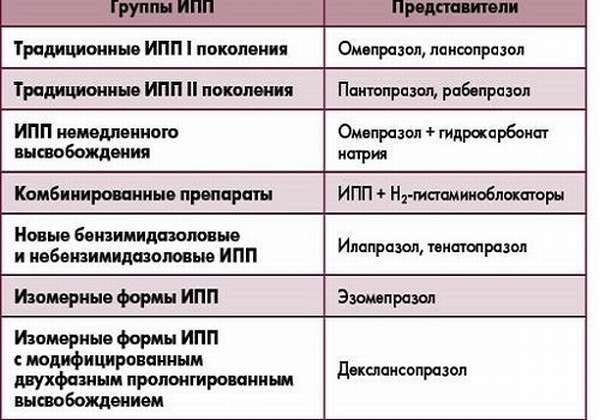

Лечение зависит от выявленной патологии, а также состояния пациента. В случае значительного увеличения головки и яркой клинической картины пациента госпитализируют. Затем, при необходимости, проводят срочную операцию. В дальнейшем назначается комплексная терапия для восстановления функций железы. Она включает несколько групп препаратов. Основные из них:

- спазмолитики,

- обезболивающие,

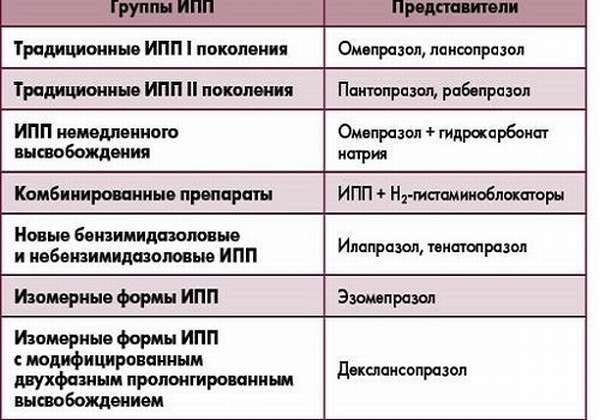

- ИПП — ингибиторы протонной помпы для уменьшения секреции желудочного сока и соляной кислоты, стимулирующие секрецию ПЖ,

- заместительная ферментная терапия.

Помимо этого, назначается симптоматическое лечение индивидуально (противорвотные, антигистаминные, жаропонижающие).

В каждом случае лечение индивидуально: дозировки препаратов, длительность их приема назначает и контролирует врач.

Диета и профилактика

Лечение ПЖ невозможно без соблюдения диеты. При тяжелой патологии, когда функции ПЖ резко снижаются, назначается диетический стол № 5 по Певзнеру. Специальное питание должно снизить нагрузку на поджелудочную, поэтому исключается жирная, острая, жареная, маринованная, соленая пища. Исключается алкоголь. Основой рациона необходимо делать крупы и нежирное мясо. Питание должно быть частым и дробным.

Профилактикой является здоровый образ жизни, правильное питание, отказ от алкоголя, курения, своевременное обращение к врачу, выполнение всех рекомендаций. При соблюдении этих условий можно сохранить здоровье и высокое качество жизни на долгие годы.

Список литературы

- Парсонс Т. Анатомия и физиология. Справочник под редакцией К.С. Артюхиной. М. АСТ: Астрель 2003 г.

- Свиридов А.И. Анатомия человека. Учебник. К. Высшая школа 2001 г.

- Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека: учебное пособие. 2-е издание. Ростов-на-Дону Феникс 2002 г.

- Максименков А.Н. Хирургическая анатомия живота. Л. Медицина 1972 г.

- Лойт А.А., Звонарев Е.Г. Поджелудочная железа: связь анатомии, физиологии и патологии. Клиническая анатомия. №3 2013 г.

Источник