Фистула поджелудочной железы павлова фото

ФИСТУЛЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ (лат. fistula трубка) — отверстия (каналы), создаваемые у животных хирургическим путем; с их помощью полые органы сообщаются с окружающей средой или с другими органами. Ф. э. предназначены для изучения в хрон. опытах на животных деятельности пищеварительной системы и отдельных ее органов, мочеотделения, скорости кровотока, состава крови и др.

Фистулы различных органов, включая фистулы выводных протоков пищеварительных желез, представляют собой искусственные свищи, в к-рые могут быть вставлены фистульные трубки. Наибольшее развитие фистульная методика получила в экспериментальной физиологии пищеварения, особенно в работах И. П. Павлова и его учеников.

Фистула желудка была впервые предложена В. А. Басовым в 1842 г. Через такую фистулу можно получать содержимое желудка, вводить в желудок различные вещества, учитывать скорость их эвакуации в кишечник, вводить в желудок датчики для регистрации его моторики, биоэлектрической активности, температуры, pH и др. Для получения в хрон. экспериментах чистого желудочного сока, не смешанного с другими секретами и с пищей, применяют фистулы изолированных желудочков (см. Желудочек изолированный). Для получения чистого желудочного сока накладывают фистулу на желудок и одновременно на пищевод, отделенный путем эзофаготомии (см.) от желудка (см. Мнимое кормление).

Рис. 1. Схематическое изображение фистулы изолированного отрезка тонкой кишки: 1 — изолированная кишечная петля с прилежащей тканью; 2 — швы; 3 — брюшная стенка; 4 — фистульная трубка.

Разработано много вариантов кишечных фистул. При боковых фистулах в тонкую (или толстую ) кишку вставляют одну или несколько (полифистульная методика) трубок, через к-рые во время опыта получают содержимое различных отделов кишечника, вводят исследуемые вещества, датчики для изучения внутри-кишечных процессов. В ряде методов предусмотрено создание кишечных фистул с использованием внешнего анастомоза между ними. При этом Ф. э. устанавливают в постоянно или временно разобщенных участках тонкой кишки. Широко распространены фистулы изолированных отрезков тонкой кишки с губовидным свищом одного (чаще проксимального) или обоих их концов. Иногда этот отрезок снабжен выведенной наружу фистульной трубкой (рис. 1). Такие фистулы дают возможность получать чистый кишечный сок, изучать моторику и процессы всасывания в изолированных отделах кишки.

Рис. 2. Схематическое изображение кишечно-поджелудочной фистулы во время опыта (а) и вне опыта (б): 1 — поджелудочная железа; 2 — малый проток поджелудочной железы; 3 — большой проток поджелудочной железы; 4 — двенадцатиперстная кишка; 5 — шов; 6 — изолированный сегмент двенадцатиперстной кишки; 7 — межкишечный анастомоз; 8 — ответвление фистульной трубки в изолированном сегменте двенадцатиперстной кишки; 9 — нижнее кольцо фистульной трубки; 10 — отводная трубка; 11 — трубка в фистульной пробке; 12 — фистульная пробка; 13 — сальник; 14 — фистульная трубка; 15 — верхнее кольцо фистульной трубки, закрепленной в двенадцатиперстной кишке. Стрелками показано направление тока секрета поджелудочной железы и вводимой в двенадцатиперстную кишку жидкости.

Фистулы протоков пищеварительных желез создают путем пересадки дистальной части протока на поверхность кожи животных. Так выводят с кусочком слизистой оболочки полости рта протоки слюнных желез, протоки поджелудочной железы или общий желчный проток. Поскольку при выведении протоков наружу секрет желез не участвует в процессе пищеварения, разработаны фистульные методы, в к-рых панкреатический сок или желчь вне опыта поступают в двенадцатиперстную кишку. Напр., для получения сока поджелудочной железы фистулу накладывают на двенадцатиперстную кишку напротив протока железы. Через фистульную трубку во время опыта в проток железы для сбора сока вводят тонкую трубку. По другой методике один конец фистульной трубки (тройника) вживляют в изолированную часть двенадцатиперстной кишки с протоком поджелудочной железы, второй ее конец — в свищ двенадцатиперстной кишки, а третий конец выводят наружу и вне опыта оставляют закрытым (рис. 2). Во время опыта сок отводится наружу, а в кишку можно вводить различные растворы, напр, стимуляторы панкреатической секреции.

Рис. 3. Схематическое изображение желчно-кишечной фистулы вне опыта (а), когда фистульные трубки закрыты, и во время опыта (б), когда дуоденальный конец трубки закрыт длинной пробкой: 1 — желчный пузырь; 2 — общий желчный проток; 3 — место его перевязки; 4 — двенадцатиперстная кишка; 5 — брюшная стенка; 6 — пробки фистульных трубок; 7 — желчно-кишечная фистульная трубка. Стрелками показано направление тока жидкости.

Широкое распространение получили фистулы желчного пузыря при перевязанном или интактном общем желчном протоке. В нек-рых вариантах операции предусмотрено отведение желчи в двенадцатиперстную кишку вне опыта, что предотвращает хрон. потерю желчи. Фистулу желчного пузыря (рис. 3) используют в основном для получения желчи и регистрации моторики желчного пузыря.

Для изучения мочеотделения формируют фистулу мочевого пузыря или выводят на кожу мочеточники.

Примером Ф. э. является также фистула Экка — Павлова, представляющая собой анастомоз между воротной и нижней полой венами (см. Печень, физиология). Для получения крови из глубокорасположенных сосудов применяют нашивание фистульных трубок на кровеносные сосуды (см. Вазостомия).

Библиогр.: Алиев А. А. Оперативные методы исследований сельскохозяйственных животных, Л., 1974; Лопухин Ю. М. Экспериментальная хирургия, с. 29, М., 1971; Павлов И. П. Полное собрание сочинений, т. 2, кн. 2, с. 285, 536, М.— Л., 1951; Сперанская E. Н. Методики операций на собаках и проведения хронических опытов в физиологии, с. 24, М.— Л., 1953; Физиология пищеварения, под ред. А. В. Соловьева и др., Л., 1974.

Г. Ф. Коротько.

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Рекомендуемые статьи

Источник

Свищи поджелудочной железы. Хирургическое лечение наружных свищей поджелудочной железы.Свищи поджелудочной железы развиваются при нарушении целостности панкреатического протока. Преобладающее большинство панкреатических свищей являются наружными, или поджелудочно-кожными. Внутренние свищи с желудком, двенадцатиперстной или поперечной ободочной кишкой встречаются редко. Наружные свищи поджелудочной железы обычно вызваны тремя причинами: Травматические повреждения поджелудочной железы разнообразны: гематома, разрыв, полный поперечный разрыв железы или разрушение части органа. Панкреатические свищи могут развиваться в результате хирургического вмешательства, острого панкреатита или псевдокисты, возникшей в результате травмы. Свищи травматического происхождения, через которые выделяется чистый панкреатический сок без активных ферментов, часто закрываются на фоне медикаментозной терапии.

Хирургическое вмешательство на поджелудочной железе может осложняться развитием панкреатического свища. Свищи, развившиеся после дистальной резекции поджелудочной железы, обычно закрываются спонтанно. Свищи, развившиеся вследствие панкреатодуоденальной резекции (операция Whipple) или панкреатоеюностомии (модификация Puestow— Gillesby), обычно вызывают более выраженные и продолжительные изменения, потомучто панкреатическая секреция активируется кишечным содержимым и желчью. Многие из этих свищей закрываются под действием медикаментозного лечения, но некоторые могут потребовать повторной операции. Свищи поджелудочной железы могут быть вызваны биопсией железы или энуклеацией инсуломы. Обычно они закрываются спонтанно. Некоторые свищи могут быть вызваны не хирургическими вмешательствами на поджелудочной железе, а операциями на соседних органах, как это наблюдается при резекции желудка по поводу пенетрирующих язв луковицы или постбульбарного отдела двенадцатиперстной кишки. Свищи могут также появляться в результате грубых хирургических манипуляций, приводящих к нарушению целостности фатерова сосочка. Важным источником происхождения панкреатических свищей является острая патология поджелудочной железы и ее осложнения, абсцессы, псевдокисты и т.д. Свищи поджелудочной железы образуются, когда панкреатический секрет вьщеляется на кожу более даух дней. Некоторые авторы признают существование свища поджелудочной железы, если количество панкреатического секрета превышает 100 мл в день. Диагностика свищей поджелудочной железы относительно легка благодаря характеристикам вытекающей жидкости и содержанию амилазы, которая в несколько раз выше, чем в крови. Панкреатическая жидкость имеет рН 8—8.6. Jordan классифицирует свищи поджелудочной железы по отношению к количеству теряемого секрета следующим образом: Ежедневная потеря жидкости через некоторые свищи может достигать 1800 мл. Если жидкость является чистым панкреатическим соком, она обычно содержит от 20000 до 50000 ЕД амилазы по Somogyi. Если панкреатический секрет смешан с кишечным отделяемым, желчью или лимфой, он может содержать только 1000—5000 ЕД Somogyi. У обычных людей может выделяться от 600 до 1500 мл панкреатического секрета в день. Панкреатическая секреция продолжается даже при отсутствпп пищи в желудке, под действием блуждающего нерва и секретина, который вьщеляется при попадании желудочного сока в двенадцатиперстную кишку. Во время приема пищи количество секретина и объем панкреатической секреции также увеличиваются. Панкреатический сок не должен накапливаться в брюшной полости, даже если он чистый, поскольку это может привести к сепсису, перевариванию тканей, кровотечению и т. д. Когда это происходит, особенно в первые дни формирования свища, необходимо прочитать аспирапионную трубку, которая может быть закупорена сгусткамп или тромбами. Если свищ полный, он будет дренировать весь панкреатический секрет наружу. Причиной образования полного свища является обструкция головной части панкреатического протока стриктурой или конкрементом. Полный свищ имеет очень мало шансов к закрытию под действием медикаментозного лечения. Неполные свищи имеют большую вероятность закрытия. Это утверждение, однако, не абсолютное, наблюдались свищи с большой потерей секрета, которая через несколько дней уменьшалась. С другой стороны, свищи со средней потерей секрета могут иметь небольшую тенденцию к закрытию под действием медикаментозного лечения. – Также рекомендуем “Контроль свища поджелудочной железы. Лечение свищей поджелудочной железы.” Оглавление темы “Операции при опухолях и свищах поджелудочной железы.”: |

Источник

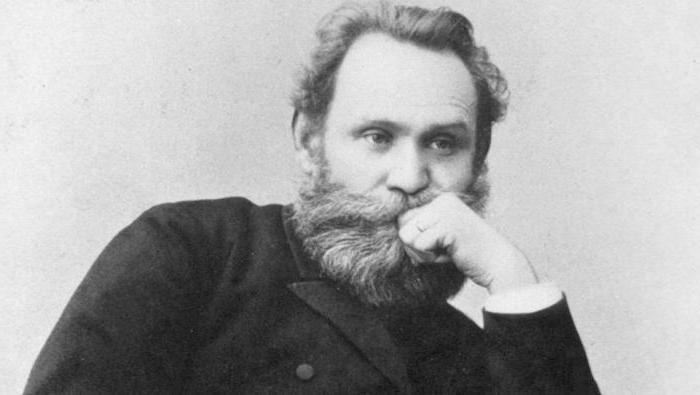

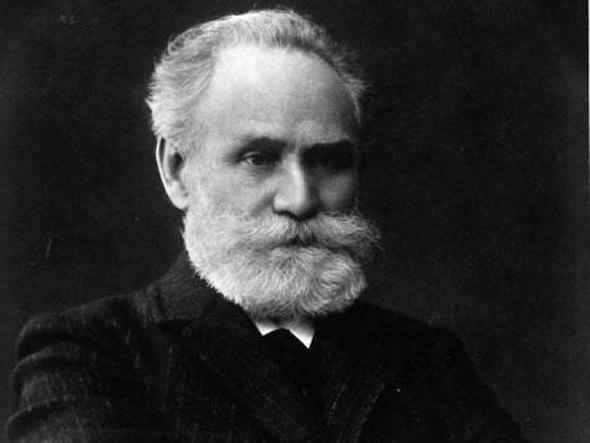

И. П. Павлов является одним из основоположников физиологии пищеварительной системы. Одной из самых ценных заслуг физиолога является создание фундамента для дальнейших научных исследований пищеварительного тракта. Физиолог, который был в дальнейшем удостоен Нобелевской премии, применял самые новаторские методы. Высокий уровень мастерства проявлялся уже в первых исследования Павлова.

Открытия в физиологии и психологии

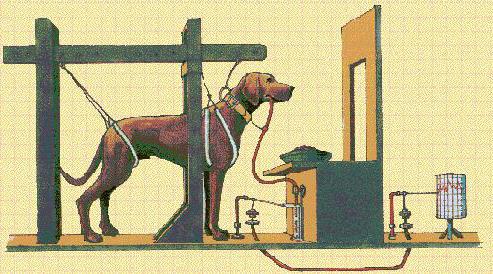

Метод Павлова, при помощи которого физиолог производил свои знаменитые опыты с собаками, известен каждому школьнику. Благодаря своим самым знаменитым опытам ученый смог не только исследовать состав пищеварительных соков, чем заложил основы современной физиологии, но и сделать важные выводы относительно работы центральной нервной системы. Именно поэтому метод Павлова в психологии не менее важен, чем в области физиологии и медицины. Опираясь на открытое им понятие условного рефлекса, ученый смог объяснить сложнейшие процессы, имеющие место в коре головного мозга человека.

Павлов был последователем Сеченова. Однако когда последнему пришлось покинуть Петербург, великий русский физиолог продолжил свое обучение у И. Ф. Циона, который обучил его виртуозной технике проведения операций. Более десятилетия Павлов посвятил тому, чтобы суметь устанавливать фистулы (или отверстия) в стенках пищевода животных.

Начиная изучать слюнные железы, Павлов обладал наилучшей базой исследований из всех вопросов физиологии, которыми он занимался. Однако в теоретических выводах того времени содержалось немало ошибочных положений. К примеру, считалось, что рефлекторное слюноотделение полностью зависит от возбуждения рецепторов, находящихся в ротовой полости. Метод Павлова, который получил название хронического эксперимента (такого, когда животное после проведения опытов оставалось в живых). Он позволил продвинуть физиологию и медицину того времени на значительный уровень.

Новаторский способ

Чтобы получить возможность исследовать состав и действие пищеварительных соков, их необходимо было каким-то образом достать в чистом виде. Получение желудочного сока методом Павлова стало одним из самых передовых и прогрессивных шагов в исследованиях, посвященных физиологии внутренних органов. Ни один ученый-физиолог не смог этого сделать до И. П. Павлова. Например, нередко применялась следующая операция: у собаки вскрывали желудочную полость и находили проток поджелудочной железы. В него вставлялась трубка, и за несколько минут, пока животное еще было в живых, исследователи получали всего насколько капель желудочного сока. Павлов был против таких операций, поскольку получаемый этим способом материал был загрязненным. Эти данные никаким образом не могли продвинуть медицинскую науку.

Особенности экспериментов физиолога

Метод Павлова кардинально отличался от попыток его предшественников получить материал для исследований. Отыскав проток поджелудочной железы, ученый отделял его от двенадцатиперстной кишки. Затем он пришивал кусочек стенки кишки к краям раны на поверхности брюха. Теперь желудочный сок вырабатывался наружу – в специально подставленную воронку.

Если у животного были здоровыми другие железы, это никак не отражалось на жизнедеятельности – в течение нескольких лет собаки были совершенно здоровыми и годными для проведения опытов. Очевидным преимуществом всех методов исследования Павлова была возможность сохранить жизнь и здоровье подопытного животного. И. П. Павлову было известно общее свойство жизни – большей частью во всех живых организмах имеет место избыточность, одна и та же функция обеспечивается разными способами, и в силу этого у организма практически всегда есть резервные возможности для выживания.

Заслуги ученого

Павлов устанавливал животным постоянные фистулы. С их помощью можно было постоянно вести наблюдение за деятельностью определенной внутренней железы. За метод Павлова был назван фистульным. С помощью этого способа физиолог смог собирать пищеварительные соки, вырабатывающиеся в различных фазах процесса переработки пищи. Роль физиолога в исследованиях деятельности пищеварительных желез нельзя переоценить – этот раздел физиологии ученые нередко называют «русской главой», а сам И. П. Павлов в 1904 году был удостоен высшей награды – Нобелевской премии.

Еще одно открытие

Метод Павлова также позволял исследовать образование условных и безусловных рефлексов. Павлов обратил внимание, что желудочный сок у собаки выделяется не только при виде пищи, но и когда животное слышит шум шагов человека, который ее приносит. Так ученый начал исследовать и процессы жизнедеятельности головного мозга. Причем реакции подобного рода могли вырабатываться у животных не только в ответ на шум шагов, но и на включение света, звон колокольчика, различные запахи и т. д.

Типы рефлексов

Физиолог разделил все возможные ответы организма на две категории. Врожденные реакции он назвал безусловными, а те, что были приобретены в процессе жизнедеятельности – условными. К первой категории относится защита от врагов, поиски пищи, а также достаточно сложные действия – например, строительство гнезда. Безусловные рефлексы присущи каждому живому организму с рождения. А выполнение тех команд, которые животное получает от дрессировщика, относится к категории условных рефлексов.

Они могут существовать достаточно длительное время, но рано или поздно могут исчезнуть, затормозиться. При этом физиолог выяснил, что процесс торможения может быть внешним. Например, у собаки уже выработался слюноотделительный рефлекс на включение света. Если же затем сопровождать включение лампочки непривычным для животного шумом, то условный рефлекс в некоторых случаях может и не проявиться. Именно по этой причине в том институте, где проводил свои опыты Павлов, было построено специальное отделение – «Башня молчания», в которой стены были очень толстыми и не пропускали посторонних звуков.

Сигнальные системы

Исследователь выделял две сигнальные системы, которые присущи не только животным, но и человеку. Люди, равно как и животные, воспринимают сигналы из окружающего мира. Этот тип физиолог назвал первой сигнальной системой. Однако человек существенно отличается от братьев своих меньших социально обусловленной второй сигнальной системой – речью. Без общения с другими людьми этот тип системы у человека не развивается. Методы исследования И. П. Павлова получили широкое признание не только в физиологии и медицине, но и в психологии и педагогике.

Исследования

К примеру, Павлов сумел сделать важный вывод: секреция слюноотделения не всегда одинакова. Этот процесс варьируется, и поддается влиянию нескольких факторов: во-первых, это сила, природа, а также количество внешних раздражителей; а во-вторых – непосредственно функциональное значение вырабатываемой слюны (оно может быть пищеварительным, гигиеническим или же защитным). Проанализировав результаты, полученные в ходе опытов, Павлов сделал важнейший вывод: тонкая изменчивость в работе слюнных желез продиктована различной возбудимостью рецепторов, находящихся в полости рта, к различным раздражителям. Эти изменения являются приспособительными. В дальнейшем физиолог выяснил, что этот вывод является справедливым и для другого типа выделений слюны – психической секреции.

Заслуги физиолога

Методы работы Павлова по праву называются передовыми еще по одной причине: одной из важнейших заслуг физиолога является открытие ведущей роли нервной системы в живом организме. Именно нервная система играет первостепенную роль в работе различных пищеварительных желез, регуляции работы других внутренних органов. Данное учение в дальнейшем было названо нервизмом. Знания, полученные Павловым, используются и в современном мире. Именно на базе этой информации создаются различные лекарства, применяемые для лечения пищеварительной системы, а также даются рекомендации относительно правильного питания.

Впервые свои исследования в области физиологии высшей нервной деятельности ученый озвучил на Мадридском докладе, написанном на русском языке. Всего изучению физиологии нервной системы ученый посвятил в общей сложности порядка 35 лет.

Получение чистого материала

Каким методом воспользовался Павлов, чтобы установить состав чистого желудочного сока? Если говорить о терминологии, то его способ получил свое название – «метод мнимого кормления». Исследовать чистый желудочный сок стало возможным только после применения данного эксперимента И. П. Павловым и Е. О. Шумовой-Симановской. Впервые он был проведен в 1889 году. К наложению фистулы была присоединена еще одна операция – перерезка пищевода. Но при этом пищевод не перерезался полностью. Рассечению подлежало только две трети его толщины – края пришивались к поверхности шейных мышц.

Наука и жизнь животных

Огромное количество споров по поводу своей этичности до сих пор вызывает метод Павлова. Собаки при этом вызывали у великого физиолога восхищение. Павлов считал их совершенными животными и искренне скорбел о каждой жизни, которую пришлось положить на алтарь научных исследований. Ученый старался максимально уменьшить страдания подопытных животных. Он прибегал к усыплению лишь в тех случаях, когда у них уже не было шансов.

Источник