Ферменты содержащиеся в соке поджелудочной железы расщепляют

Пищеварительные ферменты сока железы играют главную роль в переваривании пищи. От правильной работы и нормальной экзокринной функции ПЖ зависит работа пищеварительного тракта. Жиры, белки и углеводы в их первоначальном виде, в котором они поступают в организм, не могут сразу всасываться и принимать участие в дальнейших биохимических реакциях. В процессе пищеварения происходит расщепление компонентов пищи на их составляющие, которые в дальнейшем принимают участие в основном процессе метаболизма. Это происходит благодаря содержимому панкреатического сока. Таким образом, поддерживается деятельность всех органов и систем, сбалансированное существование организма.

Какие ферменты вырабатывает поджелудочная железа?

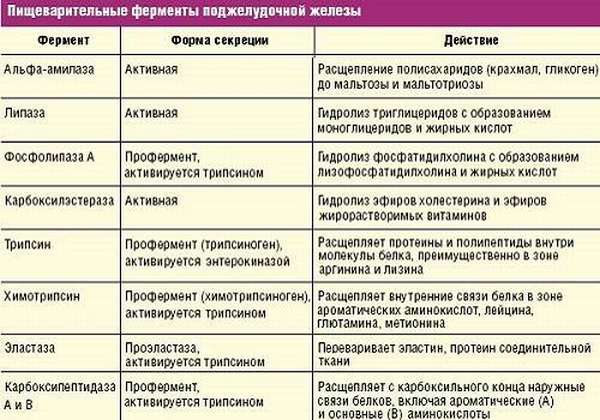

Выявлено, что в поджелудочной железе вырабатывается пищеварительный сок, содержащий больше 20 ферментов. Количество фермента секрета ПЖ и его активность зависят от качества и объема употребляемой пищи. Стимулировать его выделение могут желчные кислоты. Все синтезируемые энзимы объединяются в 3 группы:

- липаза — воздействует на жиры, расщепляя их на жирные кислоты, всасывающиеся в кишечнике,

- протеаза — разрывает связи в молекулах белка до образования составляющих их аминокислот,

- амилаза — расщепляет полисахариды (крахмал, гликоген) до глюкозы, которая всасывается в кровь.

Промежуточным продуктом расщепления углеводов пищи являются олигосахариды (части крупной молекулы) – они образуются под воздействием амилазы. Дальнейшее превращение происходит благодаря другим энзимам из ее группы: мальтазы, лактазы, инвертазы.

Эти ферменты разрывают связи в молекулах олигосахаридов до образования глюкозы – главного источника энергии, которая уже поступает в кровь.

Каждый энзим из группы амилазы выполняет свои функции: например, лактаза предназначена для расщепления молочного сахара — лактозы.

Липаза воздействует на жиры, которые в своем первоначальном виде не попадают в сосуды. Она превращает их в глицерин и жирные кислоты. В группу ферментов, воздействующих на липиды, входит также холестераза.

Протеазы по своему воздействию являются гидролазами: они расщепляют пептидные связи в белковых молекулах. Их гидролитические функции одинаковы у экзопротеаз, вырабатываемых самой ПЖ (карбоксипептидаза) и расщепляющих внешние пептидные связи в белках и у эндопротеаз:

- пепсин,

- химозин,

- гастриксин,

- трипсин,

- химотрипсин,

- эластаза.

Их функции:

- Трипсин превращает белок в пептиды.

- Карбоксипептидаза расщепляет пептиды до аминокислот.

- Эластаза воздействует на протеины и эластин.

Все ферменты, содержащиеся в панкреатическом соке, являются неактивными. Лишь в тонкой кишке, куда они попадают через главный проток железы, происходит их активация под воздействием энтерокиназы (фермента тонкой кишки). Этот энзим, в свою очередь, активируется только в присутствии желчи в просвете кишечника: трипсиноген превращается в трипсин. Он играет основную роль для дальнейшего процесса пищеварения: при его участии активируются другие ферменты.

Все энзимы начинают вырабатываться железой, как только пищевой комок достигает двенадцатиперстной кишки. Этот процесс занимает 12 часов. Качественный и количественный состав энзимов зависит от употребляемой еды. В сутки выделяется больше литра панкреатического сока.

Симптомы недостатка и переизбытка выработки ферментов

Для нормального переваривания пищи необходимо наличие в вырабатываемом поджелудочном соке достаточного количества энзимов. Выявлено несколько патологий, связанных с недостаточным синтезом ферментов. По механизму развития они относятся к пищевой непереносимости.

Ферментная недостаточность может возникать при рождении или быть приобретенной. Первый вариант развивается как результат генных поломок, во втором случае развитие патологии происходит на фоне изменений в паренхиме поджелудочной железы.

Причины, приводящие к приобретенному недостатку выработки ферментов, могут быть различными, иногда не зависящие изначально от состояния железы, а связаны с внешним воздействием или изменениями во внутренних органах. На первом месте находится любая патология ПЖ, но фактором нарушений могут стать:

- любые тяжело протекающие болезни органов и систем человека,

- неблагоприятная экологическая обстановка,

- гиповитаминоз и недостаток микроэлементов, а также белковая недостаточность в питании,

- лекарственные интоксикации,

- инфекционные заболевания,

- нарушение кишечной микрофлоры.

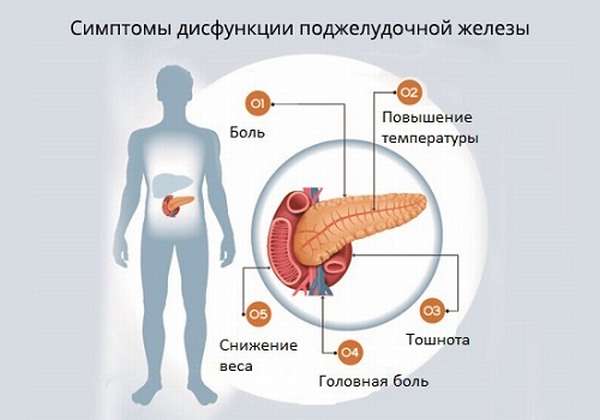

Все разнообразные причины, вызывающие иногда тяжелые изменения ферментативной активности, имеют общие клинические проявления. Степень их выраженности зависит от тяжести основного заболевания или интенсивности воздействующего фактора:

- сниженный аппетит,

- понос,

- метеоризм (вздутие живота) различной степени, отрыжки воздухом,

- тошнота и рвота, в тяжелых случаях — многократная, не приносящая облегчения,

- резкое похудение — иногда на фоне нормального питания,

- у детей — задержка физического развития.

Такая симптоматика свойственна и врожденной, и приобретенной ферментной недостаточности. В случае генной патологии это может проявляться с первых дней рождения и распознаваться общими симптомами: вялостью, плаксивостью малыша, беспокойством, срыгиваниями после еды, частым зловонным жидким стулом до 8 и более раз в сутки. Характерен вид стула: пенистый, обильный, с резким кислым запахом. Обычно это свидетельствует о нарушении углеводного обмена и ферментов, с ним связанными.

Состояние и клинические проявления напоминают кишечную инфекцию, поэтому для уточнения диагноза проводится ряд диагностических анализов. В результате обследования выявляют, недостаток какого конкретно фермента испытывает организм.

Сегодня изучено несколько патологий, связанных с малым количеством синтезируемых энзимов ПЖ:

- Лактазная недостаточность.

- Целиакия — нарушение расщепления глютена.

- Фенилкетонурия — дефицит аминокислоты.

Недостаточная продукция лактазы

Недостаточность продуцирования лактазы — энзима, расщепляющего молочный сахар (лактозу), проявляется с первых дней жизни ребенка. Железа не может секретировать лактазу. Полное отсутствие этого энзима или резкое снижение его выделения в полость тонкого кишечника может блокировать процесс расщепления лактозы. Она не всасывается в первоначальном виде и не усваивается организмом. Это проявляется повышенным аппетитом. Но ребенок остается голодным из-за отсутствия насыщаемости: лактоза не переваривается, не расщепляется в кишечнике и не всасывается.

При осмотре выявляется выраженное вздутие живота, болезненность при пальпации, частые отрыжки воздухом, срыгивания молоком после кормления. Частый зеленый стул с неприятным запахом может продолжаться через каждые 2–3 часа. Выражена постоянная плаксивость, капризность, плохой сон.

Целиакия

Проявляется у ребенка, когда начинается прикорм кашами. Развитие патологии связано с невозможностью ПЖ выработать протеолитический энзим, расщепляющий белок глиадин. Он содержится во всех злаках, за исключением риса, кукурузы, гречки. Желудок и кишечник не переваривают белок.

Поздняя диагностика и отсутствие своевременной терапии могут вызвать гибель пациента. Под воздействием глиадина у таких людей происходит атрофия клеток слизистой кишечника с нарушением всасывания белков, углеводов, жиров, витаминов, минералов. Развиваются тяжелые водно-электролитные расстройства и гипотрофия. Это сопровождается полифекалией, метеоризмом, задержкой психомоторного развития.

Фенилкетонурия

Фенилкетонурия — проявление недостаточности энзима ПЖ, расщепляющего фенилаланин (одной из аминокислот белка) и превращающего его в тирозин. Последний препятствует отложению жиров, снижает аппетит, улучшает функции других эндокринного аппарата — гипофиза, щитовидной железы, надпочечников. Накапливающиеся в организме продукты нарушения гидролиза фенилаланина токсически действуют на клетки нервной системы. С первых дней жизни появляется неукротимая рвота, возникающая сразу после кормления. Это напоминает пилороспазм или стеноз луковицы ДПК. Специфическим является повышенная потливость с мышиным запахом пота и мочи, беспокоят также:

- постоянная слабость,

- сонливость,

- раздражительность,

- судорожные припадки,

- уменьшение размеров головы,

- кожные изменения.

В дальнейшем состояние ухудшается: происходит отставание в физическом и психическом развитии — ребенок поздно начинает сидеть, ходить, разговаривать (у 60% детей с такой патологией к 3–4-летнему возрасту развивается идиотия — полное отсутствие мышления и речи).

Основным и единственным на данный момент методом лечения этих врожденных нарушений ПЖ является диета. Иногда (при лактазной недостаточности) назначается прием лактазы внутрь.

Переизбыток ферментов

Избыток выработки энзимов происходит при панкреатите. Клинические проявления аналогичны симптомам недостаточной панкреатической секреции: боли в животе, частый жидкий стул, тошнота, многократная рвота без облегчения состояния, метеоризм. Выраженность каждого признака зависит от масштабов поражения паренхимы ПЖ. В тяжелых случаях нарушается не только внешнесекреторная функция железы, но и инкреторная: воспалительный процесс затрагивает островки Лангерганса — структуры, синтезирующие гормоны. Если погибают бета-клетки, продуцирующие инсулин, происходит подавление процессов углеводного обмена с развитием сахарного диабета.

Методы диагностики патологий

Для диагностики функционального состояния ПЖ применяют биохимические и инструментальные методы исследования.

Помимо этого, определяют функции печени — билирубин, трансаминазы, общий белок и его фракции, глюкозу крови.

В моче выявляют наличие аминокислот.

Для выявления фенилкетонурии – врожденной патологии ПЖ – применяется определение фенилаланина в крови. Эти анализы проводятся в родильных домах у всех новорожденных на 4–5 день жизни. По рекомендации ВОЗ, патология включена в список наследственных заболеваний, рекомендованных для ранней диагностики.

Целиакия выявляется методами серологической диагностики с определением антител и антигенов при глютеновой непереносимости.

Лактазная недостаточность подтверждается результатами исследований крови и анализом лактозной кривой: проводится стимуляция лактозой — пациенту дается лактоза в маленькой дозировке, затем исследуется кровь. А также определяется уровень лактозы в моче, куда она поступает в незначительных количествах.

Инструментальные методы исследования применяются для дифдиагностики и исключения органического поражения тканей ПЖ или наличия конкрементов, кист, воспалительных процессов. Проводятся:

- УЗИ,

- КТ,

- МРТ.

Какие анализы необходимо сдать для определения ферментов?

Изучаются анализы крови и мочи на активность основных ферментов:

- амилазы,

- трипсина,

- липазы.

Копрограмма при наличии непереваренных мышечных волокон, жиров, частиц крахмала указывает на недостаточное ферментное содержимое.

Основной показатель при изучении анализа кала — эластаза. Ее снижение может помочь вылечить болезнь и заставить нормально функционировать пищеварительные органы.

Медикаментозное лечение патологий

При хроническом панкреатите, когда процесс обусловлен недостаточным поступлением энзимов (в отличие от острого, с развитием панкреонекроза), основным методом лечения является ферментозамещающая терапия. Назначается энзимный препарат, который нормализует работу внутренних органов. Одновременно необходима диета, которую нужно соблюдать длительное время, иногда — пожизненно, это зависит от степени энзимной недостаточности.

Коррекция экзокринной недостаточности проводится по уровню липазы — незаменимому энзиму, который вырабатывается в полном объеме самой ПЖ. Поэтому активность лекарства, которое выбирается для заместительной терапии, рассчитывается в липазных единицах — ЛЕ. В аннотации к любому из них указаны эти данные — количество липазы в ЛЕ. Список ферментов для коррекции пищеварения обширный. Доза, кратность и длительность приема назначается и контролируется врачом и зависит от степени недостаточности.

Сегодня наиболее эффективным является Креон – двухоболочечный препарат. В его производстве используются инновационные технологии: в одной капсуле содержится большое количество кишечнорастворимых микросфер, содержащих фермент. Это улучшает всасывание энзима: он не подвержен разрушению соляной кислотой в желудке, поскольку она не действует на капсулу. Выход фермента из микросфер и переваривание им пищи происходит в просвете ДПК. Его применение удобно тремя существующими дозировками: 10000, 25000 и 40000 МЕ липазы.

Лекарство можно назначать ребенку и взрослому пациенту с тяжелым течением панкреатита, когда необходимы высокие дозы препарата.

Параллельно назначается симптоматическое лечение, которое заключается в приеме спазмолитиков, обезболивающих, препаратов, снижающих секрецию желудком соляной кислоты, процессы газообразования в кишечнике. Терапия может проводиться в амбулаторных условиях дома, но под контролем специалиста.

Список литературы

- Полтырев С.С., Курцин И.Т. Физиология пищеварения. М. Высшая школа. 1980 г.

- Коровина И. А. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы: проблемы и решения. М.: Анахарсис, 2001 г. стр. 48.

- Коротько Г.Ф. Секреция поджелудочной железы. М.: «ТриадаХ» 2002 г. стр. 223.

- Русаков В.И. Основы частной хирургии. Издательство Ростовского Университета 1977 г.

- Хрипкова А.Г. Возрастная физиология. М. Просвещение 1978 г.

Источник

Когда мы слышим слова «заболевания поджелудочной железы», то не всегда понимаем, о чем идет речь. Что это за железа и при чем здесь желудок? Тем не менее с этими заболеваниями так или иначе сталкивалось большинство людей. И еще больше после обильных праздничных застолий принимали «таблетки для пищеварения», в которые как раз и входят ферменты поджелудочной железы. Что такое ферменты, кому их нужно принимать и как выбрать действительно работающие, рассмотрим в этой статье.

Поджелудочная железа и ее ферменты

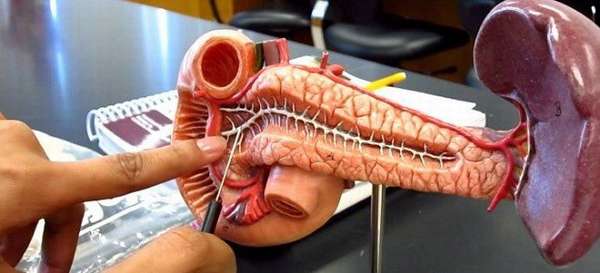

Один из ключевых органов ЖКТ — поджелудочная железа (ПЖ) — «спрятан» за желудком и двенадцатиперстной кишкой (следующий за желудком отдел пищеварительной системы), имеет вытянутую форму и небольшой размер, около 15–20 см в длину. От поджелудочной железы отходит единственный проток, по которому из нее в двенадцатиперстную кишку поступает панкреатический сок, содержащий ферменты. Выделение пищеварительного сока называется экзокринной функцией (или внешнесекреторной, от греч. «экзо» — «наружу»). Особенность поджелудочной в том, что она способна выполнять не только экзокринную, но и эндокринную работу (от греч. «эндо» — «внутрь»). В ПЖ есть клетки, которые вырабатывают инсулин, глюкагон и другие гормоны. Они сразу поступают в кровь и управляют обменом глюкозы. Нехватка инсулина или нечувствительность инсулиновых рецепторов вызывает сахарный диабет.

В пищеварении от поджелудочной железы требуется именно ее сок. В переваривании пищи участвуют многие составляющие: это и слюна, и секрет желудка, и желчь, и панкреатический сок. Однако желудочный сок еще и помогает защищать организм благодаря соляной кислоте, а в составе желчи печень выбрасывает ненужные человеку отходы, которые затем будут выведены из организма с калом. Панкреатический секрет выполняет исключительно пищеварительные задачи. В нем содержатся ферменты — вещества, которые расщепляют белки, жиры и углеводы на мельчайшие фрагменты. После такого расщепления полученные с пищей питательные вещества всасываются в кишечник. Без расщепления большая часть пережеванной пищи пройдет через кишечник, не принеся никакой пользы.

Наиболее важными из панкреатических ферментов являются:

- липаза — помогает переваривать жиры;

- амилаза — отвечает за углеводы;

- химотрипсин и трипсин — расщепляют белковые цепочки.

Для работы этим ферментам нужна слабощелочная среда. Так как из желудка поступает кислое содержимое, то в панкреатическом соке содержится большое количество бикарбонатов для нейтрализации соляной кислоты. Жиры и кислоты раздражают стенку двенадцатиперстной кишки и заставляют поджелудочную железу активно работать. Выделение панкреатических ферментов условно делится на три фазы: в первые полчаса–час происходит пик секреции, постепенно ее активность уменьшается и примерно через три–четыре часа возвращается к начальному уровню. Ферменты производятся в ПЖ в нерабочей форме и только после попадания в кишечник активируются для расщепления пищи. К сожалению, если клетки поджелудочной железы повреждаются, то ферменты могут активироваться досрочно, и в результате происходит острое воспаление железы — панкреатит.

Заболевания поджелудочной железы

Большинство заболеваний поджелудочной железы начинается с панкреатита, который может быть острым или хроническим.

Острый панкреатит проявляется сильной болью, которую иногда называют панкреатической коликой. Болит верхняя часть живота, боль как бы опоясывает человека и отдает в спину, под лопатки, в область за грудиной. В отличие от холецистита или аппендицита, боль не усиливается при глубоком вдохе или при кашле. Зато характерна связь приступа с приемом пищи. Вместе с болью может быть тошнота и рвота, которая не приносит облегчения.

Острый панкреатит (ОП) может быть трех видов:

- отечный, или интерстициальный, — в виде сильного отека железы, длится три–семь дней, а остаточные изменения в железе проходят за 10–14 дней. Это относительно легкая форма болезни;

- стерильный панкреонекроз — в железе появляются участки отмерших клеток, но без участия инфекции;

- инфицированный панкреонекроз — гораздо более опасное состояние. Характеризуется размножением и проникновением микроорганизмов из забрюшинного пространства в ткани, окружающие поджелудочную железу. В кровь попадают токсины из очагов некроза. Повышается температура, может развиться легочная или почечная недостаточность, тромбозы или кровотечения, флегмона или сепсис. В настоящее время инфицирование очагов панкреатической деструкции считается основным фактором, приводящим к высокой летальности при остром панкреатите. Свыше 80% больных с панкреонекрозом такого типа умирают вследствие инфекционных осложнений.

Хронический панкреатит (ХП) — это длительное воспаление поджелудочной железы, которое приводит к ее необратимым изменениям и проявляется в виде болей или стойкого нарушения функции ПЖ. В России за последние 30 лет заболеваемость и острым, и хроническим панкреатитом выросла почти вдвое — ХП встречается у 50 человек из 100 000. Обычно от него страдают люди зрелого возраста — 35–50 лет[1].

Самый частый признак хронического панкреатита (у 80–90% заболевших) — опоясывающая боль в верхней части живота. Боль может быть как постоянная, так и приступообразная, которая возникает или усиливается после еды. В 10–20% случаев панкреатит развивается без болевых приступов, и обнаружить его можно только по начинающимся осложнениям. Это в первую очередь недостаточная выработка ферментов и нарушение толерантности к глюкозе.

Состояние, при котором секретируемых ферментов не хватает для работы пищеварения, называется экзокринной панкреатической недостаточностью (ЭПН), или ферментной недостаточностью поджелудочной железы.

Признаки и симптомы ферментной недостаточности поджелудочной железы

При нехватке ферментов происходит два основных взаимосвязанных процесса:

- нарушение переваривания пищи (мальдигестия);

- недостаточное всасывание питательных веществ в кишечнике (мальабсорбция).

Обычно раньше всего появляются признаки снижения выработки липазы, которая отвечает за переваривание жиров. Нерасщепленные жиры проходят по кишечнику, раздражая его стенки и вызывая такие симптомы заболевания поджелудочной железы, как метеоризм, вздутие живота, боли и диарея. Выделение большого количества жиров с калом называется стеатореей. Проявляется это обильным неоформленным стулом с маслянистым блеском, который плохо смывается, наличием непереваренных частиц в кале, вздутием и нелокализованной абдоминальной болью.

Так как нарушается расщепление не только жиров, но и белков с углеводами, в кишечник не поступает достаточного количества питательных веществ. Иногда человек сам старается меньше есть, чтобы не провоцировать болевой приступ. В результате наступает так называемая трофологическая недостаточность: в крови снижается уровень необходимых веществ. Человек худеет, начинается гипотрофия мышц, рыхлые отеки, истощение. Из-за дефицита жирорастворимых витаминов (A, D, Е и К) может развиться остеопороз, возникают проблемы с кожей и волосами. Увеличивается риск инфекций и проблем с сердцем.

тогда, когда работа железы нарушена на 90% и более. В среднем клинические признаки становятся заметны через десять лет после начала заболевания. В этом заключается опасность хронического панкреатита: человек может не подозревать о болезни, хотя при устранении некоторых причин вероятность развития осложнений значительно снижается. Поговорим о причинах и факторах риска развития панкреатита.

Причины ферментной недостаточности поджелудочной железы

Экзокринная панкреатическая недостаточность имеет клинические проявления, когда секретируемых ферментов не хватает для нормального пищеварения. К этому приводят несколько причин:

- поджелудочная железа не может выработать нужное количество ферментов, так как поражена болезнью (панкреатиты различной природы), разрушена или удалена;

- имеется врожденный дефицит ферментов или их наследственный дефект;

- поджелудочная железа не получает необходимых сигналов для начала секреции, что бывает при удалении желудка;

- ферменты вырабатываются, но не могут выйти в кишечник из-за непроходимости протока: причиной может быть камень в протоке или опухоль, которая сдавливает окружающие ткани;

- поступление пищи и ферментов в кишечник разобщено по времени.

Чаще всего абсолютная ферментная недостаточность возникает при панкреатитах, злокачественных опухолях и после удаления поджелудочной железы. В зависимости от причин воспаления различают первичный и вторичный панкреатит. При первичном причина (отравления, наследственность) действует сразу на поджелудочную железу. А вторичный возникает вследствие таких заболеваний, как, например, болезни желчевыводящих путей. Зачастую сочетаются несколько факторов.

Алкоголь является лидером среди причин поражения поджелудочной железы, он вызывает до 70% случаев хронического панкреатита. Если употреблять 60–80 мл алкоголя в сутки, развитие панкреатита неизбежно в течение 10–15 лет.

Курение — дополнительный фактор, провоцирующий развитие панкреатита. Чем чаще и больше курит человек, тем выше риск. Возможно, это связано с влиянием никотина на вязкость секретируемых жидкостей.

Воспаление поджелудочной железы может быть вызвано муковисцидозом, травмой или аутоиммунными заболеваниями. Кроме этого, развитию панкреатита способствуют гиперпаратиреоз и хроническая почечная недостаточность, а также атеросклероз. Иногда причину болезни установить невозможно.

Диагностика воспаления поджелудочной железы

Для диагностики заболевания необходимо обратиться к врачу. При осмотре доктор может заметить симптомы дефицита витаминов: проблемы с кожей и волосами, признаки остеопороза. Также у пациентов с ферментной недостаточностью снижена масса тела, при измерении окружности мышц в области плеча можно обнаружить мышечную гипотрофию.

тест. Секретин и панкреозимин (холецистокинин) являются естественными стимуляторами работы поджелудочной железы. Сначала у пациента получают базальный образец панкреатического сока с помощью зонда, потом больному делают укол секретина. После чего в течение 20 минут собирают вторую пробу секрета, затем выполняют инъекцию холецистокинина. Далее последовательно берут еще три пробы. Все образцы содержимого двенадцатиперстной кишки отправляются в лабораторию, где можно обнаружить снижение уровня ферментов или бикарбонатов.

К сожалению, препараты секретина и холецистокинина зачастую отсутствуют в продаже или вообще не зарегистрированы для применения в РФ. Другим ограничением является инвазивность и сложность проведения пробы. Существует непрямой зондовый метод — метод Лунда, при котором в качестве стимулятора секреции выступает пища: стандартный завтрак, содержащий 5% белка, 15% углеводов и 6% жиров на 300 мл воды. Но, по сравнению с прямым методом, метод Лунда имеет низкую чувствительность и специфичность, поэтому применяется редко.

Гораздо чаще для диагностики заболеваний поджелудочной используются другие лабораторные тесты, не требующие введения зонда. Среди беззондовых исследований можно отметить анализ крови, мочи и кала.

Общий анализ крови помогает оценить уровень СОЭ и лейкоцитов, которые повышаются при остром панкреатите.

Биохимический анализ крови помогает обнаружить повышение уровня ферментов (амилазы, липазы, эластазы) при приступах панкреатита. Определение уровня амилазы не всегда имеет смысл, так как ее повышение кратковременно: она может приходить в норму в моче уже через десять часов от начала заболевания, в крови — через двое–четверо суток. Самый поздний маркер — уровень эластазы, он сохраняется повышенным через восемь–десять суток от начала заболевания. Кроме того, можно оценить уровень белка и липидов крови, содержание железа и витаминов — при экзокринной панкреатической недостаточности их показатели снижаются.

С помощью анализа мочи можно провести специфический бентиромидный тест. Пациент принимает с пищей определенное количество бентиромида, от которого под действием ферментов поджелудочной железы отделяется парааминобензойная кислота и выводится вместе с мочой. Работу поджелудочной оценивают по тому, сколько парааминобензойной кислоты было обнаружено в моче, собранной в течение восьми часов после приема препарата.

Исследование кала под микроскопом наглядно демонстрирует, как работает поджелудочная железа. Если ферментов недостаточно, вместе с калом будет выделяться повышенное количество нейтрального жира и мыл, а также малоизмененных мышечных волокон. Капли жира легко обнаружить с помощью красителя — судана III. Это простой и доступный метод, но он требует дополнительных подтверждающих тестов.

Определение количества жира в кале, собранном за три дня, позволяет точно определить, какой процент жиров не усваивается и выходит в неизменном виде. Для этого пациент три дня придерживается определенной схемы питания, употребляя 100 граммов жира в сутки, и собирает образцы кала. Если потеря жиров превышает 15%, то диагноз ЭПН подтвержден. К сожалению, технически этот тест сложен и для пациентов, и для лабораторий, поэтому применяется редко.

Определение ферментов в кале. С помощью фотометрии можно измерить уровень химотрипсина, одной из поджелудочных протеаз. Кроме того, в последнее время широко распространилось определение уровня эластазы 1 в кале с помощью иммуноферментного анализа. Эластаза отличается стабильностью и при прохождении через кишечник не изменяется и не инактивируется. Помимо прочего, тест помогает отличить человеческую эластазу от принимаемых ферментных препаратов, поэтому его можно проводить без отмены заместительной терапии. Если активность эластазы в кале меньше 200 мкг/г, это говорит о слабовыраженной недостаточности ферментов. Уровень менее 100 мкг/г является признаком тяжелой ЭПН.

Чем восполнить ферментную недостаточность поджелудочной железы?

При ферментной недостаточности лечение должно устранять симптомы и помогать пище полноценно усваиваться. Заместительная ферментная терапия (ЗФТ) — это основной способ справиться с экзокринной панкреатической недостаточностью, и в идеале прием препаратов имитирует естественную секрецию поджелудочной железы. Однако начать стоит с изменения образа жизни.

Это важно

Алкоголь уменьшает выработку липазы в желудке и ухудшает усвоение жиров. Это сводит на нет все успехи лечения, поэтому при любых формах ЭПН от алкоголя придется отказаться. До конца не установлено, позволяет ли эта мера вернуть нормальную работу поджелудочной железы. Однако точно известно, что у тех, кто продолжает употреблять спиртные напитки, ферментная недостаточность развивается быстрее.

Питание

Часто люди с панкреатитом стараются есть меньше жирной пищи, чтобы не вызвать болевой приступ. Однако для нормальной работы ферментных препаратов человеку необходимо принимать достаточное количество жиров. В среднем они должны составлять 30% от всей калорийности пищи. Употребление богатой жирами пищи помогает быстрее восстановить массу тела и лучше усваивать жирорастворимые витамины. Российская ассоциация гастроэнтерологов для повышения питательности блюд рекомендует:

- добавлять в рацион мягкие жиры — сыр, арахисовое масло, сливочное масло;

- употреблять больше орехов, семечек — это источник полезных жиров;

- выбирать десерты на сливочной основе — мороженое, крем, сырники;

- в качестве основного блюда использовать белковые продукты — мясо, рыбу, птицу, яйца или сою;

- употреблять молочные продукты нормальной жирности;

- для повышения содержания белка использовать обогащенное молоко, то есть добавлять сухое молоко к свежему;

- использовать пищевые добавки, если масса тела не нормализуется.

При организации питания рекомендуется разделить пищу на шесть приемов или больше. Чем меньше порция, тем меньше нагрузка на поджелудочную железу. Кроме того, небольшие порции лучше перемешиваются с ферментами и усваиваются. Рацион обязательно должен содержать все необходимые человеку витамины и питательные вещества. При оценке дефицита нутриентов и подборе питания может помочь диетолог.

Прием ферментных препаратов

Современные ферментные препараты выпускаются в виде таблеток или капсул и содержат основные ферменты поджелудочной железы: липазу, амилазу и протеазы. Однако не все препараты работают одинаково. Эффективность лечения зависит от:

- дозы фермента;

- наличия кишечнорастворимой оболочки;

- размера частиц препарата;

- времени приема лекарства.

При выборе дозировки обычно начинают с небольших доз и постепенно увеличивают их до необходимого отклика. К сожалению, нет прямой зависимости эффективности терапии от количества ферментного препарата, поэтому подбор всегда индивидуален. Взрослым рекомендуется начинать с 25–50 тысяч единиц липазы на прием пищи и постепенно увеличивать дозу до максимального уровня в 75–80 тысяч единиц липазы на основной прием пищи и 10–25 тысяч единиц на перекус.

Кишечнорастворимое покрытие необходимо для того, чтобы защитить ферменты от кислого желудочного содержимого. Под действием агрессивной кислой среды ферменты теряют свою активность и становятся бесполезны. Оболочка создана таким образом, что она растворяется только в щелочной среде, характерной для двенадцатиперстной кишки. Тогда ферменты высвобождаются и начинают свою работу.

При исследовании работы ферментных препаратов было обнаружено, что чем меньше размер частиц лекарства, тем лучше они перемешивались с пищей и вместе с ней поступали в кишечник. При приеме крупных частиц препарат задерживался в желудке чуть дольше, а пища уже поступала в кишку и оставалась непереваренной. Оптимальный размер частиц составил около 1,4–1,7 мм.

Нет необходимости принимать ферментные препараты вместе с фруктами или соками. Но при полноценной трапезе их прием обязателен. Исследователи сравнивали эффект терапии у пациентов, которые получали лекарство до, во время или после еды. В результате выяснилось, что у тех, кто принимал ферменты вместе с едой или сразу после, переваривание жиров происходило лучше.

Прием антисекреторных препаратов

Через полгода после начала лечения ферментами врач должен повторно оценить состояние больного, определить, набирает ли он вес и мышечную массу. Иногда человек соблюдает правила питания, принимает достаточно ферментных препаратов, а эффекта от лечения нет. В этих случаях врач может посоветовать добавить лекарства, которые уменьшают секрецию желудочного сока, — так называемые ингибиторы протонной помпы. Если работа поджелудочной нарушена очень сильно, то ее возможностей и выработанных бикарбонатов не хватает для нейтрализации желудочной кислоты. Поэтому принимаемые ферменты так и не включаются в работу. Добавление антисекреторных средств значительно улучшает состояние пациента в таких случаях.

Но для того чтобы проявились все симптомы ферментной недостаточности, от начала заболевания должно пройти несколько лет. И если человек вовремя обратит внимание на сигналы своего организма, обратится к врачу, начнет лечение, возможно, он сохранит работоспособность своей поджелудочной, и ему, скорее всего, будет нужна лишь небольшая ферментная поддержка.

Представленная в данной статье информация не может служить заменой врачебной консультации.

© Medical Explorer

Источник