Добавочного протока поджелудочной железы

Поджелудочная железа – важнейший орган в пищеварительной системе. Отвечает за синтез гормонов и выработку пищеварительных ферментов. Он регулирует в человеческом организме показатели глюкозы в кровеносных сосудах. Состоит железа из трех основных частей – головка, тело и хвост. Находится за желудком и, относительно позвоночника, располагается перпендикулярно. У каждого человека протоки в области поджелудочной железы имеют одну систему. В нее входит добавочный и главный канал, который осуществляют выводящую функцию для секреции.

Главный проток поджелудочной железы

Главный проток носит названия Вирсунгов, в честь немецкого ученного, который открыл его для науки. Свое начало главный проток берет от хвостовой части органа и тянется до 12 перстной кишки. Поступление жидкости регулируется с помощью сфинктера, который располагается в конце протока. Его размер изменяется по всей длине – вначале он имеет диаметр два миллиметра, к середине доходит до трех, а на краю уже более четырех. По внешнему виду канал напоминает дугу, которая повторяет строение поджелудочной железы.

Проток имеет по всей длине незначительные каналы, которые впадают в него. Их численность индивидуальна для каждого человека, и, в зависимости от этого, меняется их расстояние. Существует два вида протоков – магистральный и рассыпной, при первом каналов может быть около 35 штук, а при втором типе насчитывается более 60. При магистральной форме расстояние расположения протоков вирируется около 1,5 см, а вот при втором типе значительно сокращается. В длину главный поток может достигать 20 сантиметров.

Дополнительные протоки в зоне поджелудочной железы

Панкреатический проток – дополнительный, находится в центральной части поджелудочной железы. У большей части пациентов данный элемент прикреплен к Вирсунговому протоку. Однако у 35% людей обнаружили, что дополнительный проток отсоединен от главного и находится выше соска двенадцати перстной кишки. Таким образом, он образует санторинев сосок. При такой аномалии панкреатический поток самостоятельно выполняет функцию подачи желудочной жидкости. Поджелудочный сок идет по каналу и попадает в кишку благодаря клапану Хелли, он регулирует его поток. Поэтому панкреатическая жидкость не поступает в кишечно-пищеварительный тракт.

У большей части людей головка поджелудочной железы имеет систему отдельных протоков. Существует всего три их формы:

- Общая – свое начало берет от тела поджелудочной железы.

- Нижняя – составляет общий канал головки из-за соединения с верхней формой.

- Верхняя – начинается в дополнительном протоке, но иногда соединяется с нижней формой, и тогда не имеет самостоятельного выхода в 12-перстную кишку.

Аномалии строения

Чаще, аномалия в строении поджелудочной железы связана с генетическим дефектом. Во время формирования органа произошел сбой. В случае, когда главный проток имеет два ответвления, у человека наблюдается врожденный стеноз. Тогда проблемы возникают и в выводных каналах. Они в большинстве случаев сужаются, что провоцирует развитие различных патологий пищеварительной системы. Самая распространенная болезнь поджелудочной железы – панкреатит. Он может протекать в хронической форме, то есть формирует воспалительный процесс в поджелудочной железе. Также может сопровождаться новообразованиями в головке органа. Образования довольно часто перерастают в злокачественные опухоли, и больному ставится диагноз онкология. Если пациент вовремя не начал лечение, не обойдется без операционного вмешательства. Хирургу требуется удалить часть органа, чтобы ничего не угрожало жизни человеку.

Важно. При нарушениях в протоках возможно изменение в водном балансе, что приводит к кистозному фиброзу. Желчевыводящие пути напрямую связаны с системой протоков в поджелудочной железе. При любой патологии с ними у человека возникают проблемы с пищеварением и поджелудочной железой.

Кроме того, главный проток может не только сужаться, но и расширяться. Это следствие иных расстройств. Например, это происходит при наличии образования кист или панкреатита. Протоки главные и дополнительные поджелудочной железы увеличиваются, за счет отечности мягких тканей вокруг органа. Симптомы проявляются в зависимости от самих болезней. Лечить изменение в размере протока можно только при комплексной терапии, то есть требуется устранить само заболевание. При грамотном и квалифицированном лечении, протоки восстановят свой привычный размер и будут правильно функционировать. Самое главное вовремя обратить внимание на проявляющиеся признаки расстройств пищеварения. Так как вылечить начальную форму болезни значительно легче. Ведь при тяжелой форме потребуется больше времени, также не исключено, что врач назначит хирургическую операцию. А удаление части органов, приводит к тому, что внутренние системы уже не будут нормально функционировать, как в здоровом организме. Потребуется соблюдать определенный режим питания. Для выявления нарушений необходимо раз в полгода проходить полное обследование внутренних органов.

Канал селезенки поджелудочной железы

Многие врачи называют этот канал серым кардиналом. Это объясняется тем, что он влияет на обмен веществ в организме, а также взаимодействует с печеночной и почечной системой. Он участвует в процессе очистки организма от токсических веществ. В зависимости от половой принадлежности, канал селезенки влияет на работу других внутренних органов. У женщин он участвует и воздействует на функциональность матки. При беременности крайне важно, чтобы проток нормально выполнял свои функции, так как может повлиять на вынашивании плода. У мужчин проток отвечает за качество и количество семенной жидкости.

Важно. Канал селезенки имеет определенные токи, благодаря которым врачи способны предотвратить нежелательную беременность представительницы прекрасного пола.

Кроме того, этот проток выполняет и другие физиологические функции в организме. От него зависит циркуляция крови в сосудах, состояние водного баланса, а также он участвует в расщепление пищеварительных элементов, с последующей выработкой необходимых ферментов.

Нормы размера Вирсунгова протока поджелудочной железы

Вид главного протока зависит от индивидуальных особенностей организма человека. Чаще он напоминает по форме дугу, но бывает и коленообразный тип. Также у пациентов встречается S-образный канал, который в точности повторяет форму поджелудочной железы.

В организме основной проток схож по своим свойствам с речкой, в которую впадают маленькие ручейки. От их количества во многом зависит форма и размер. Чем больше каналов входит в систему, тем она шире. Существует определенная норма, при которой допустимы незначительные отклонения:

- головка имеет размер около 3,3 мм;

- тело вирируется в диаметре от 2 до 3 мм;

- хвост может быть от 1 до 1,7 мм.

Аберрантный проток поджелудочной железы

Нахождение в организме этого протока говорит об его аномалии. Встречается он редко, всего приходится на 5% населения. Появляется из-за нарушения ротации и миграции. Свое начало проток берет от головки и доходит до клапана, который регулирует подачу поджелудочной жидкости в двенадцатиперстную кишку. Люди с таким дефектом живут полноценной жизнью, однако расстройство пищеварительной системы все же может быть. При закупорке аберрантного протока происходит рецидив хронического панкреатита.

Нормальное функционирование систем протоков важно для жизнедеятельности всего организма. При незначительном их размере они влияют на работу поджелудочной железы, почек и печени. При любых нарушениях в этих органах происходит обострение имеющихся заболеваний, а в некоторых случаях развитие новых болезней. Например, при неправильной выработке ферментов, в организме возникает расстройство панкреонекроз. При таком заболевании в поджелудочной железе происходит отмирание клеток, что приводит к летальному исходу. Чтобы не возникло подобных проблем с поджелудочной железой, соблюдают правила в питании. В первую очередь отказываются от острой и жирной еды.

Важно. Больше времени уделяют физическим занятиям. При первых недомоганиях обращаются за помощью к врачу.

Источник

Аберрантная поджелудочная железа — это гетеротопия панкреатической железистой ткани в стенке желудка, кишечника или других органах брюшной полости. Аномалия характеризуется скудными клиническими проявлениями с преобладанием диспепсических расстройств. Осложненные формы патологии манифестируют симптомокомплексом «острого живота», желудочно-кишечными геморрагиями. Диагностика основана на инструментальных методах: УЗИ, рентгенографии с пероральным контрастированием, ЭФГДС. Диагноз подтверждают патоморфологическим исследованием биоматериала. Бессимптомные аномалии лечения не требуют, при осложнениях в основном прибегают к хирургическим вмешательствам.

Общие сведения

В медицинской литературе аномалия имеет ряд синонимов: добавочная поджелудочная железа, хористома, эктопия ПЖ. Заболевание является самым частым пороком развития поджелудочной железы и выявляется у 0,2% пациентов в ходе оперативных вмешательств на органах брюшной полости. По данным аутопсий, гетеротопия встречается у 1,3% людей в популяции. Аномалия в 2 раза чаще наблюдается у мужчин. Преимущественно она обнаруживается случайно в возрасте 40-70 лет при инструментальном обследовании пищеварительной системы.

Аберрантная поджелудочная железа

Причины

В современной гастроэнтерологии не существует единого мнения по поводу этиологических факторов. Большинство ученых утверждают, что патология возникает во внутриутробном периоде при сочетанном влиянии нескольких причин. К наиболее вероятным из них относят спонтанные генетические мутации, инфекции, перенесенные матерью во время беременности. Реже определяется связь аберрантной поджелудочной железы с приемом лекарств, обладающих тератогенным эффектом.

К факторам риска развития хористомы относят курение, употребление алкоголя и наркотических веществ беременной женщиной. Вероятность появления болезни увеличивается при проживании в экологически неблагоприятных регионах, воздействии ионизирующего излучения на ребенка в эмбриональном периоде внутриутробного развития. Риск формирования аберрантной ткани повышается при генетической предрасположенности — наличии различных аномалий у ближайших родственников.

Патогенез

Точный механизм образования аномалии до сих пор остается неясным. Наиболее вероятно, что аберрантная ткань — проявление атавизма в онтогенезе. Нарушение закладки и дифференцировки поджелудочной железы при антенатальном развитии приводит к аномальному расположению части органа. Сформированная добавочная железа имеет изолированное кровоснабжение и иннервацию, функционирует независимо от основной массы железистых клеток.

Классификация

Хористомы различаются по анатомической локализации. Аберрантная ткань железы может располагаться в различных органах:

- двенадцатиперстной кишке (31,83%);

- стенке желудка (31,46%);

- тощей кишке (21,7%);

- подвздошной кишке (9,36%);

- брыжейке (3,37%);

- желчных ходах (1,49%).

Среди желудочных аберрантных ПЖ большинство (58,2%) располагается в привратнике. По макроскопическим признакам выделяют 4 формы: узловатую, полипозную, диффузную и смешанную.

Симптомы

Подавляющее большинство гетеротопий протекает бессимптомно и выявляется случайно при гастроэнтерологической диагностике, проведении операций в полости живота. Симптоматика обычно возникает при осложненном течении заболевания и определяется локализацией аберрантной поджелудочной железы. Начальными признаками являются неспецифические диспепсические расстройства: тяжесть в животе после приема пищи, тошнота, неустойчивость стула.

Клиническое проявление крупной аберрантной железы возможно уже в раннем детском возрасте. Беспокоит срыгивание после еды, периодически бывает обильная рвота створоженным молоком или частично переваренной пищей. Дети плохо едят, медленно набирают вес, отстают в физическом развитии. Во взрослом возрасте аномалия, как правило, протекает под маской хронического гастрита, панкреатита, холецистита.

Типичный симптом осложненных форм патологии — сильные боли в животе различной локализации. Часто встречается рвота с примесями слизи и желчи. При поражении желчевыводящих протоков выделяется обесцвеченный кал. Редко аберрантная поджелудочная железа манифестирует желудочно-кишечным кровотечением, которое проявляется кровавой рвотой или меленой.

Осложнения

Зачастую при хористоме наблюдается стеноз пилорического отдела желудка, что затрудняет продвижение пищи в тонкий кишечник. В компенсированной стадии питание и энергетический обмен практически не нарушены. На этапе декомпенсации характерны истощение больных, анемия и признаки авитаминозов. При расположении аберрантной ткани в тонком кишечнике существует вероятность развития острой кишечной непроходимости, требующей неотложной хирургической помощи.

Добавочные поджелудочные железы часто подвергаются воспалению и некрозу. Начинается асептическое либо гнойное поражение аберрантной ткани, которое чревато прободением стенки пораженного органа. При расплавлении сосудистых стенок может открыться профузное кровотечение. Наличие гетеротопии повышает риск возникновения язвенной болезни, механической желтухи. Наиболее опасное последствие вовремя не диагностированной хористомы — малигнизация.

Диагностика

Выявление аберрантной железистой ткани стандартными методами исследования затруднительно, поскольку внешне аномальные образования напоминают доброкачественную опухоль. Для верификации диагноза врач-гастроэнтеролог назначает инвазивные методики с последующим гистологическим подтверждением. При подозрении на гетеротопию поджелудочной железы диагностический поиск включает следующие исследования:

- УЗИ брюшной полости. При сонографии возможно обнаружение аберрантной ткани только большого объема, которая визуализируется в виде гиперэхогенных участков в нетипичных местах. Результаты УЗИ не позволяют установить природу объемного образования. Чтобы оценить кровоток в добавочной поджелудочной железе, рекомендована допплерография.

- Рентгенологические методы. При рентгенографии пассажа бария по ЖКТ гетеротопия выглядит как округлый дефект наполнения. При осложненной форме заболевания на фоне дефекта выявляют нишу или пятно бария. Аберрантную поджелудочную железу можно увидеть при компьютерной томографии ОБП.

- ЭФГДС. При эндоскопическом осмотре хорошо заметны хористомы, локализованные в желудке или начальных отделах 12-перстной кишки. Они имеют вид полипов или отдельных узлов, на поверхности которых зачастую есть устье выводного протока.

- Изучение биоптатов. Морфологический анализ образца тканей является решающим при диагностике хористом. По гистологическому строению добавочная железистая ткань может полностью соответствовать нормальной либо содержать отдельные элементы — островки Лангерганса, ацинусы или выводные протоки.

- Лабораторные методы. Анализы имеют вспомогательный характер. Для оценки внешнесекреторной функции поджелудочной железы определяют уровень амилазы, липазы и трипсина в крови. В образцах кала исследуют количество фекальной эластазы. В крови измеряют содержание глюкозы натощак, проводят глюкозотолерантный тест.

Лечение аберрантной поджелудочной железы

Консервативная терапия

В гастроэнтерологии есть успешный опыт применения аналогов гормона соматостатина. Эти препараты тормозят пролиферацию железистых клеток, препятствуют трансформации доброкачественной гетеротопии в опухолевый процесс. При недостаточной экзокринной функции поджелудочной ткани назначают заместительную ферментную терапию. Для устранения неприятных симптомов используют анальгетики, желчегонные препараты, прокинетики.

Хирургическое лечение

В абдоминальной хирургии целесообразность оперативного вмешательства при аберрантной поджелудочной железе остается предметом научных дискуссий. При бессимптомном течении и нормальном функционировании органа с железистой геторотопией больным требуется наблюдение. Возможность проведения операции решается индивидуально для пациентов со сниженной функциональной активностью основной ПЖ.

Абсолютными показаниями к выполнению радикального лечения считают осложненные варианты аберрантной аномалии. Рекомендована максимально экономная резекция в пределах здоровых тканей. При формировании стеноза привратника или кишечника обеспечивается хирургическая коррекция, при необходимости накладывается анастомоз. Обязательному удалению подлежат хористомы с высоким риском малигнизации.

Прогноз и профилактика

Бессимптомные формы аберрантной ПЖ не представляют риска для здоровья и жизни человека, в таком случае прогноз считается благоприятным. Прогностически неблагоприятно расценивается появление осложнений со стороны желудка, кишечника, билиарной системы, быстрое увеличение размеров добавочной железы. Учитывая неясный этиопатогенез, специфические меры первичной профилактики не разработаны.

Источник

Оглавление темы “Топографическая анатомия поджелудочной железы.”:

- Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

- Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

- Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

- Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

- Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

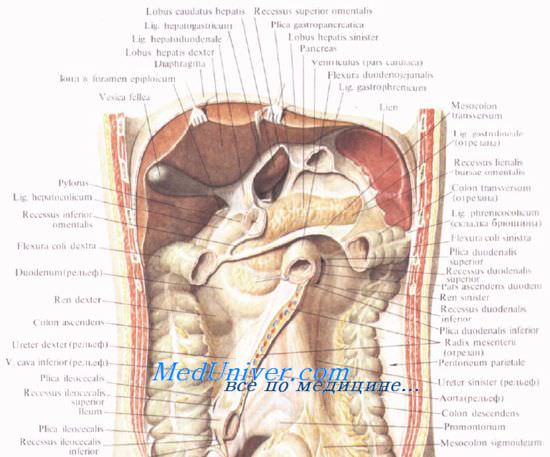

Поджелудочная железа расположена в забрюшинном пространстве ретроперитонеально, позади желудка и сальниковой сумки, в верхней половине живота. Основная масса железы выделяет секрет через выводные протоки в двенадцатиперстную кишку; меньшая часть железы в виде так называемых островков Лангерганса (insulae pancreatiсае [Langerhans]) относится к эндокринным образованиям и выделяет в кровь инсулин, регулирующий содержание сахара в крови.

Поджелудочную железу относят к верхнему этажу брюшинной полости, поскольку функционально и анатомически она связана с двенадцатиперстной кишкой, печенью и желудком.

Поджелудочную железу разделяют на три отдела: головку, тело и хвост. Выделяют также участок между головкой и телом — шейку железы.

Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

На переднюю брюшную стенку поджелудочная железа проецируется в эпигастральной, частично в пупочной и в левой подреберной областях. Верхний край поджелудочной железы проецируется на переднюю брюшную стенку по линии, проходяшей справа налево через середину расстояния между мечевидным отростком и пупком (уровень тела I поясничного позвонка). При этом правая часть линии лежит несколько ниже горизонтали, а левая — выше.

В целом можно сказать, что по отношению к горизонтальной плоскости поджелудочная железа чаще расположена косо: головка железы лежит ниже, а тело и хвост — выше.

Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

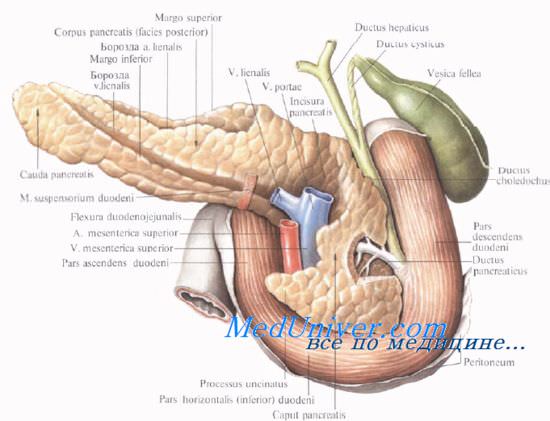

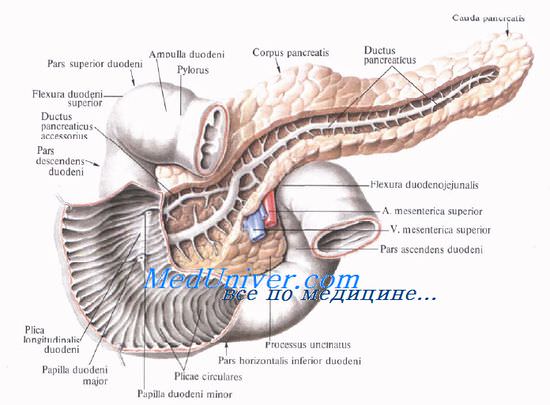

Форма поджелудочной железы чаще вытянутая. В среднем длина поджелудочной железы равна 16—17 см. Головка ее наиболее широкая (до 5 см) и толстая (1,5—3,5 см). Тоньше и уже она в хвостовой части (примерно 2×2 см). Капсулы pancreas не имеет, благодаря чему резко бросается в глаза ее дольчатое строение. Однако тело pancreas имеет фасциальный покров на задней поверхности; головка железы имеет фасциальный покров и спереди, и сзади.

Выводная система поджелудочной железы начинается с мелких дольковых протоков, которые впадают в основной и добавочный протоки.

Проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus, или вирсунгов проток [Wirsung], идет от хвоста к головке железы, располатаясь в хвосте и теле на середине высоты и на равном расстоянии от передней и задней поверхности железы, в головке — ближе к ее задней поверхности. Диаметр протока равен 2 мм в хвосте, 2—3 мм — в теле и 3—4 мм — в головке железы. В области большого дуоденального (фатерова) сосочка он соединяется с ductus choledochus или открывается самостоятельно.

Проток поджелудочной железы у места соединения с ductus choledochus имеет собственный гладкомышечный сфинктер, m. sphincter ductus pancreatici, сфинктер Одди [Oddi], функционирующий совместно со сфинктером печеночно-поджелуд очной ампулы [Vater]. Все сфинктеры общего желчного протока и протока поджелудочной железы называют также четырехкомпонентным сфинктером Бой-дена [Boyden].

В результате деятельности этого сфинктера в двенадцатиперстную кишку поступает только поджелудочный сок или поджелудочный сок и желчь вместе.

Добавочный проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus accessorius [Santorini], располагается выше основного и соединяется с главным протоком в головке на расстоянии 2,5—3,5 см от устья последнего.

Однако почти в трети случаев добавочный проток открывается в двенадцатиперстную кишку самостоятельно, на papilla duodeni minor [Santorini], который располагается выше большого сосочка.

Видео анатомии поджелудочной железы

Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

Головку поджелудочной железы охватывает сверху, снаружи и снизу двенадцатиперстная кишка, прочно фиксируя ее вместе с общим желчным и поджелудочными протоками.

Позади головки поджелудочной железы наиболее кнаружи располагается нижняя полая вена. Кнутри от нее, прилегая к головке или в ее толще, проходит ductus choledochus. Рядом с ним располагается v. mesenterica superior, затем одноименная артерия. Эти сосуды лежат в incisura pancreatis.

Выйдя из-под нижнего края поджелудочной железы, верхние брыжеечные сосуды ложатся на переднюю поверхность горизонтальной или восходящей части двенадцатиперстной кишки. Верхние брыжеечные сосуды и нижнюю полую вену разделяет расположенный на нижнем крае головки крючковидныи отросток, processus uncinatus [Winslow].

Позади головки поджелудочной железы происходит слияние верхней брыжеечной и селезеночной вен, в результате чего образуется воротная вена, v. portae.

Опухоли головки поджелудочной железы могут сдавить воротную вену, в результате чего возникает портальная гипертензия, сопровождающаяся определенным симптомокомплексом: резким увеличением селезенки (спленомегалией), скоплением жидкости в брюшинной полости (асцитом) и кровотечением из расширенных вен в области портокавальных анастомозов. К уже известным анастомозам на передней брюшной стенке и в области пищеводно-кардиального соединения следует добавить и портокаваль-ные анастомозы в области прямой кишки (о них речь пойдет ниже). Опухоль может сдавить и расположенный рядом ductus choledochus, что проявляется развитием механической желтухи.

Иногда головка поджелудочной железы располагается ниже брыжейки, тогда она может прилегать к брюшине в области sinus mesentericus dexter. В этом случае спереди от нее лежат петли тонкой кишки и правая часть поперечной ободочной кишки.

Тело поджелудочной железы представляет среднюю, наибольшую часть органа. На передней поверхности тела расположен выступающий вперед сальниковый бугор, tuber omentale. Передняя поверхность тела поджелудочной железы прилегает к заднему листку париетальной брюшины, являющейся задней стенкой сальниковой сумки, а через нее — к задней стенке желудка. Сальниковый бугор часто располагается вблизи нижней поверхности правой доли печени.

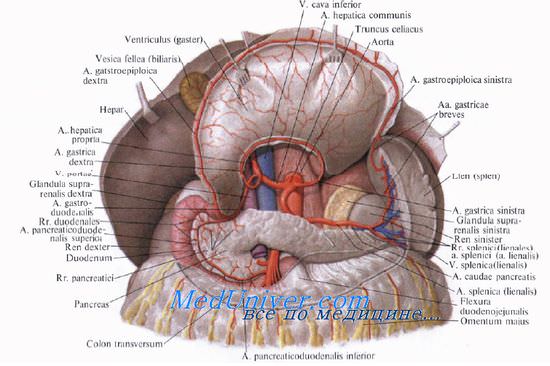

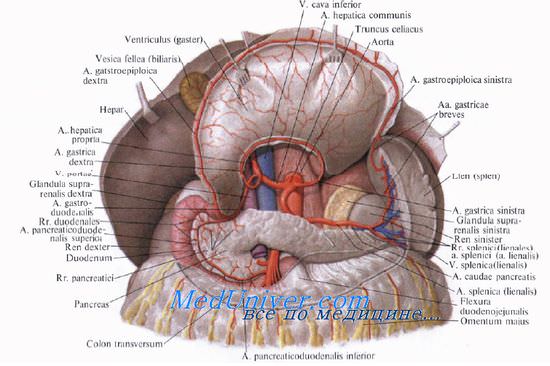

У верхнего края тела поджелудочной железы располагается truncus coeliacus. По верхнему краю тела в правой его части идет a. hepatica communis, а влево позади верхнего края железы или вдоль него, иногда заходя на переднюю поверхность, располагается селезеночная артерия, a. splenica (lienalis), направляющаяся к селезенке.

Позади тела поджелудочной железы, ниже артерии, располагается v. splenica (lienalis), образующая углубление в ткани железы. Несколько глубже позади тела и хвоста железы располагаются почечные и нижние надпочечные сосуды, левая почка и надпочечник.

Нижний край поджелудочной железы прилегает к брыжейке поперечной ободочной кишки. Снизу к телу прилегает flexura duodenojejunalis.

Слева, к хвосту поджелудочной железы, прилегает flexura coli sinistra.

Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

Брюшина покрывает переднюю и нижнюю поверхности поджелудочной железы, задняя поверхность железы совершенно лишена брюшины. Брюшинные связки представляют собой складки брюшины при ее переходе на переднюю поверхность органа с соседних областей.

У верхнего края поджелудочной железы располагаются две упомянутые выше складки: желудочно-поджелудочная и печеночно-поджелудочная. Поджелудочно-селезеночная, lig. pancreaticosplenicum, и поджелудочно-ободочная, lig. pancreaticocolicum, связки являются участками желудочно-селезеночной и диафрагмально-селезеночной связок.

Хвост поджелудочной железы иногда покрыт брюшиной со всех сторон, что бывает связано с наличием хорошо выраженной lig. pancreaticosplenicum. В этом случае хвост обладает определенной подвижностью.

Кровоснабжение поджелудочной железы

Кровоснабжают поджелудочную железу ветви общей печеночной, селезеночной и верхней брыжеечной артерий. Сверху к головке железы подходит a. gastroduodenalis, от которой отходит а. pancreaticoduodenalis superior, дающая переднюю и заднюю ветви.

A. pancreaticoduodenalis inferior начинается обычно от верхней брыжеечной артерии или от ее ветви. Она также делится на переднюю и заднюю ветви. Верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии анастомозируют друг с другом, образуя артери&чьные дуги, от которых отходят ветви к головке поджелудочной железы и к двенадцатиперстной кишке.

От селезеночной артерии и реже от общей печеночной отходит относительно крупная большая поджелудочная артерия, а. рапсrеatica magna, которая позади тела железы идет к ее нижнему краю, где делится на правую и левую ветви. Кроме этой артерии, к хвосту и телу железы от a. splenica (lienalis) отходят rr. pancreatici.

Учебное видео анатомии чревного ствола и его ветвей

Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

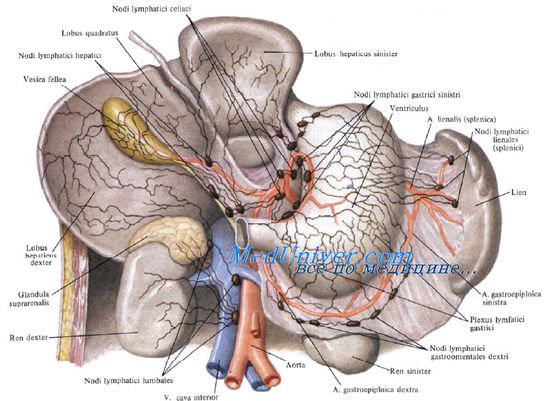

Отток венозной крови от поджелудочной железы происходит непосредственно в воротную вену и ее главные притоки: vv. splenica (lienalis) et mesenterica superior. Вены сопровождают верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии и тоже образуют дуги на передней и задней поверхности головки поджелудочной железы.

Лимфоотток от поджелудочной железы происходит сначала в пилорические, верхние и нижние панкреатодуоденальные, верхние и нижние поджелудочные, а также селезеночные узлы. Затем лимфа направляется в чревные узлы.

Иннервируют поджелудочную железу ветви нескольких сплетений: чревного, печеночного, верхнебрыжеечного, селезеночного и левого почечного.

Нервы к поджелудочной железе подходят большей частью вместе с сосудами, образуя на поверхности и внутри железы единое нервное сплетение (plexus pancreaticus). Оно представляет собой мощную рефлексогенную зону, раздражение которой может вызвать шоковое состояние.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии брюшной полости. Кишечные швы

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия живота”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 11.9.2020

Источник