Дифференциальный диагноз при раке поджелудочной железы

Лабораторные исследования при раке головки поджелудочной железы

В 15-20% случаев рака головки поджелудочной железы развивается глюкозурия; при этом снижается также толерантность к глюкозе.

Биохимическое исследование крови. Активность щелочной фосфатазы значительно повышена. При раке ампулы активность амилазы и липазы иногда стойко повышена. Возможна гипопротеинемия, впоследствии приводящая к периферическим отёкам.

Сывороточных маркёров опухоли, имеющих достаточную для практического использования специфичность, не существует. Чувствительность теста на онкомаркёр СА242 несколько выше, чем на СА19/9, но на ранних стадиях развития опухоли результаты бывают положительными лишь в половине случаев.

Гематологические изменения. Анемия не наблюдается или она выражена слабо. Количество лейкоцитов может быть нормальным или слегка увеличенным, отмечается относительный нейтрофилез. СОЭ обычно повышена.

Дифференциальный диагноз рака головки поджелудочной железы

Заболевание следует исключать у всех больных старше 40 лет, страдающих прогрессирующим или даже перемежающимся холестазом. В пользу опухоли свидетельствуют упорные, часто не имеющие очевидной причины боли в животе, слабость и уменьшение массы тела. поносы, глюкозурия, наличие скрытой крови в кале. гепато-мегалия, пальпируемая селезёнка или мигрирующий тромбофлебит.

Визуализационные методы диагностики

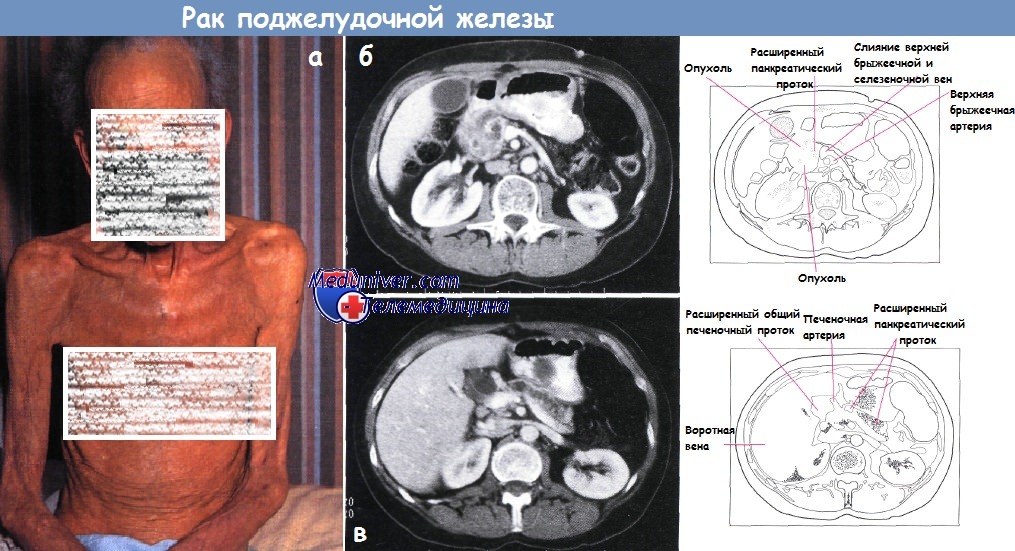

Ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерная томография (КТ) позволяют выявить в поджелудочной железе объёмное образование диаметром до 2 см, а также расширение жёлчных протоков и протока поджелудочной железы, метастазы в печень и внепеченочное распространение первичной опухоли. Хотя УЗИ более доступно и его стоимость меньше, проведение исследования может быть затруднено из-за усиленного газообразования в кишечнике. Часто КТ более предпочтительна, а современные модификации её – спиральная КТ и динамическая КТ с высоким разрешением – позволяют установить диагноз более чем в 95% случаев. В настоящее время не выявлено каких-либо преимуществ магнитно-резонансной томографии.

Прицельная пункционная биопсия объёмного образования поджелудочной железы под контролем УЗИ или КТ безопасна и позволяет установить диагноз у 57-96% больных. Риск метастазирования опухоли по пункционному каналу невелик.

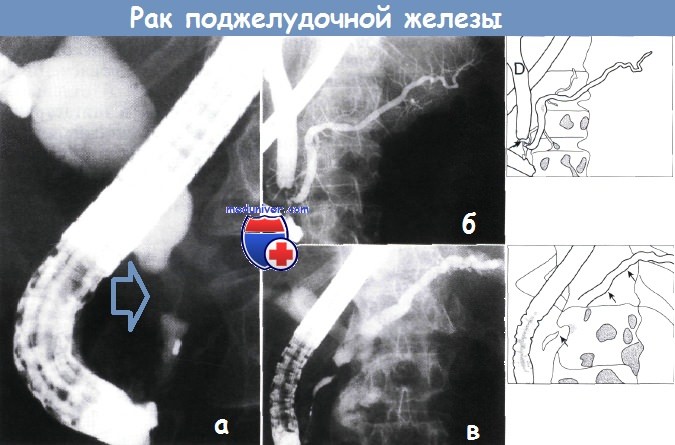

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) обычно позволяет визуализировать проток поджелудочной железы и жёлчные протоки, выполнить биопсию ампулы, получить жёлчь или сок поджелудочной железы, выполнить щёточную биопсию места стриктуры для цитологического исследования.

Выявление стриктуры жёлчных или панкреатических протоков даёт веские основания подозревать её злокачественную природу, но иногда результаты ЭРХПГ могут быть ошибочными, и тогда для установления диагноза необходимо морфологическое исследование. Особенно важно выявить нетипичные опухоли, например лимфому, поскольку они поддаются традиционным методам лечения.

У больных, у которых отмечается рвота, исследование с барием позволяет оценить степень инвазии и обструкции двенадцатиперстной кишки.

Определение рака головки поджелудочной железы

Определение стадии опухоли важно для оценки её резектабельности. Несомненные признаки метастазирования можно выявить при клиническом обследовании, рентгенографии грудной клетки, КТ или УЗИ. Неоперабельность опухоли можно установить при динамической КТ с контрастированием, но с уверенностью судить о резектабельности по результатам этого исследования невозможно. Динамическая КТ может выявить прорастание в сосуды, но менее пригодна для оценки инвазии подлежащих тканей и местных или отдалённых метастазов. Ангиография столь же эффективна для определения резектабельности опухоли, как и динамическая КТ; при этом окклюзия крупных сосудов, особенно плотное облегание их опухолью, служит противопоказанием к операции. Хотя в некоторых специализированных центрах необходимость в ангиографии в связи с широким применением КТ уменьшилась, во многих случаях её применение перед операцией целесообразно для уточнения анатомии сосудов, так как различные аномалии их встречаются примерно у трети оперируемых больных.

Лапароскопияпозволяет выявить мелкие метастазы в печень, а также обсеменение брюшины и сальника и выполнить биопсию. Если метастазы не выявлены при лапароскопии, КТ и ангиографии, благоприятный исход операции возможен у 78% больных.

Портография с КТ также позволяет выявлять метастазы в печень, но малоэффективна для оценки местных изменений, вызванных самой опухолью поджелудочной железы.

Эндоскопическое УЗИ предложено недавно. Оно позволяет с помощью эндоскопа с ультразвуковым датчиком на конце визуализировать через стенку желудка и двенадцатиперстной кишки поджелудочную железу и окружающие её ткани. В опытных руках точность оценки стадии опухоли (Т) достигает 85%, выявления инвазии сосудов – 87%, поражения регионарных лимфатических узлов (N) – 74%. Опыт применения этого метода пока невелик. Результаты исследования в значительной степени зависят от квалификации врача, а само оно требует больших затрат времени, поэтому метод не вошел в повседневную клиническую практику.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]

Источник

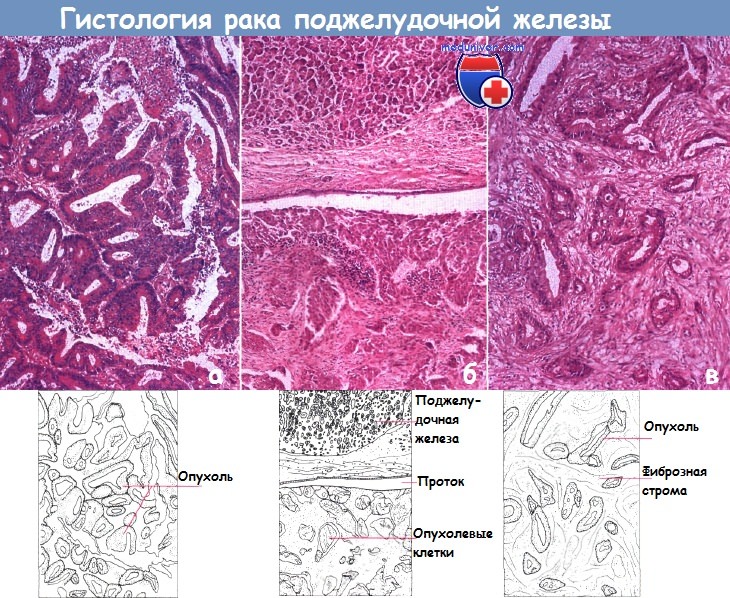

Рак поджелудочной железы – диагностикаРаспространенность рака поджелудочной железы среди населения развитых стран возрастает. Этиология заболевания неизвестна, хотя большее число случаев выявлено среди мужчин-курильщиков и в меньшей степени — среди пациентов с хроническим панкреатитом или диабетом. Ранние симптомы неспецифичны, поэтому диагноз часто ставят после появления выраженной потери веса, ассоциированной с механической желтухой в результате вовлечения в процесс общего желчного протока. В отдельных случаях пальпацией обнаруживают образование в эпигастральной области. Очень редко опухоль вызывает явный острый панкреатит или преимущественные проявления мальабсорбции. Рак поджелудочной железы тесно связан с повышенной склонностью к тромбообразованию (отсюда объяснение Труссо мигрирующего тромбофлебита у себя). Опухоль поджелудочной железы обычно легко обнаружить с помощью УЗИ или компьютерной томографии. ЭРХП больше не применяют в диагностике, но метод сохраняет решающую роль в паллиативном лечении, так как большинство опухолей поджелудочной железы неоперабельные. Эндоскопическое УЗИ бывает полезно, особенно в случаях с предполагаемой резекцией, а большинство хирургов, проводящих операции на поджелудочной железе, добавили бы к компьютерной томографии и ангиографию, чтобы исключить вовлечение дренирующих вен. Приблизительно в двух третях случаев рак возникает в головке поджелудочной железы. Опухоли обычно плохо отграничены, представлены сероватыми твердыми массами, на разрезе — с вариабельными кровоизлиянием и некрозом. Окклюзия панкреатического протока с вышерасположенной дилатацией, а также признаки хронического панкреатита создают так называемый симптом «двустволки», когда оба протока — панкреатический и общий желчный — расширены, что обнаруживают при визуализации. К моменту, когда рак поджелудочной железы диагностируют, он обычно распространяется на соседние структуры. К сожалению, в большинстве случаев желтуха развивается в результате не просто компрессии желчных протоков, а вследствие инвазии. Диагноз подтверждают, по крайней мере, в 75% случаев, либо цитологически (при помощи тонкоигольной аспирационной биопсии), либо гистологически (при помощи внутренней биопсии под ультразвуковым наблюдением или компьютерной томографии). Приблизительно 80% случаев рака поджелудочной железы — протоковые аденокарциномы, различающиеся по степени дифференцировки, наличию муцина, наличию или отсутствию сквамозных элементов или гигантских клеток. Реже опухоли имеют преимущественно ацинарные характеристики или основную слизистую (коллоидную) составляющую. Все виды рака поджелудочной железы прогностически неблагоприятны, 5-летняя выживаемость практически отсутствует. Резекция у некоторых пациентов может привести к излечению, если при исследовании поджелудочной железы случайно обнаружили внутрипротоковую опухоль на ранней стадии.

– Также рекомендуем “Эндокринные опухоли поджелудочной железы – диагностика” Оглавление темы “Болезни желудочно-кишечного тракта”:

|

Источник

Из лабораторных данных при раке поджелудочной железы, как правило, отмечается ускорение СОЭ, нередко выявляется железодефицитная анемия, особенно выраженная при распаде опухоли и возникновении кровотечений. Даже при отсутствии явных признаков анемизации во многих случаях при копрологическом исследовании обнаруживают признаки скрытого кровотечения. Сравнительно часто определяются лабораторные признаки гиперкоагуляции крови.

При опухолях, поражающих значительную часть паренхимы поджелудочной железы, или при сдавлении главного протока возникают симптомы ее внешнесекреторной недостаточности, «панкреатогенные» поносы, стеаторея, креаторея. При сдавлении или прорастании терминальной части общего желчного протока или БСД возникают холестаз, гипербилирубинемия (за счет прямого и частичного несвязанного билирубина), гиперхолестеринемия; стул становится обесцвеченным. Часто содержание амилазы, трипсина и липазы в сыворотке крови, а также амилазы в моче (в одноразовой или в 24-часовой порции ее) бывает повышено, особенно при сдавлении опухолью протоков железы. Некоторое значение имеет изучение активности ферментов в дуоденальном содержимом до и после стимуляции железы секретином и панкреозимином, а также синтетическим препаратом, аналогичным по действию панкреозимину, – церулеином; во многих случаях определяется уменьшение выделения панкреатического сока, в меньшей степени снижается активность в нем ферментов. Однако это исследование достаточно сложно для проведения и пока применяется лишь в немногих лечебных учреждениях. К тому же эти данные, указывающие на экскреторную недостаточность поджелудочной железы, представляют собой только косвенные признаки ее поражения и могут встречаться при других заболеваниях поджелудочной железы. Повышение активности амилазы сыворотки крови и гиперамилазурия также не патогномоничны для рака поджелудочной железы. Мало того, в умеренной степени выраженности они могут определяться при многих заболеваниях органов брюшной полости.

Некоторое диагностическое значение имеет цитологическое исследование дуоденального содержимого, однако опухолевые клетки в нем обнаруживаются далеко не во всех случаях этого заболевания.

Нарушения углеводного обмена (гипергликемия или гликозурия) указывают на поражение эндокринной функции железы (первичное или вторичное). Эти симптомы при аденокарциноме отмечаются в 30-50% случаев. Они приобретают большее значение, если возникают незадолго до других проявлений основной болезни.

При отсутствии желтухи и метастазов в печень функциональные пробы печени могут оставаться нормальными. Следует обратить внимание на активность рибонуклеазы и щелочной фосфатазы. Последняя может быть повышена за несколько месяцев до появления других признаков опухоли. Увеличение активности других ферментов, возрастание уровня а2-глобулина, увеличение СОЭ, анемия и лейкоцитоз проявляются чаще в III-IV стадии и неспецифичны для рака поджелудочной железы.

Последнее время большое внимание уделяют опухолевым маркерам в распознавании ее ракового поражения.

Среди инструментальных методов диагностики рака поджелудочной железы традиционное рентгенологическое исследование наиболее доступно и включает ряд ценных методик. При полипозиционном рентгенологическом исследовании желудка и двенадцатиперстной кишки выявляются смещения, вдавления и деформация этих органов, расширение петли двенадцатиперстной кишки; инфильтрация и изъязвление стенки. Однако с помощью этого метода можно выявить только запущенные стадии рака поджелудочной железы (в основном ее головки).

Методы рентгенодиагностики непрерывно совершенствуются. Более 30 лет назад для выявления рака головки поджелудочной железы (а также некоторых других заболеваний) стали применять дуоденографию в условиях искусственной гипотонии (заполнение через дуоденальный зонд двенадцатиперстной кишки после предварительного внутривенного введения 2 мл 0,1% раствора атропина сульфата). В этом случае удается очень четко проследить ход стенок двенадцатиперстной кишки, атоничных и растянутых контрастной массой, и определить малейшие вдавления на внутренней ее стенке, обусловленные увеличением головки поджелудочной железы, а также двухконтурность медиальной стенки. При прорастании опухолью стенки двенадцатиперстной кишки нередко выявляется симптом Фростберга. В запущенных случаях определяется иногда выраженное стенозирование двенадцатиперстной кишки. При подозрении на рак тела или хвоста производят спленопортографию, селективную ангиографию, которые являются более сложными методиками и иногда вызывают осложнения. При подозрении на сужение терминального отдела общего желчного протока за счет сдавления или прорастания опухолью головки поджелудочной железы одно время достаточно широко применялась внутривенная холеграфия. Однако эти обычные методы контрастирования желчевыводящих путей неэффективны при обтурационной желтухе; поэтому для определения уровня препятствия прибегают к чрескожной гепатохолангиографии. При раке головки поджелудочной железы выявляется характерный обрыв изображения – «культя» общего желчного протока на внутрипанкреатическом или ретродуоденальном уровне; однако этот метод также может вызвать осложнения. Поэтому использовать его можно только по очень строгим показаниям.

Селективная ангиография чревного ствола и селезеночной артерии позволяет определить локализацию, степень распространения процесса и дает возможность судить о его операбельности. Точность этого сложного метода в руках опытного исследователя достигает 89-90%. Признаками рака при ангиографии являются обнаружение аваскулярных зон, инфильтрации сосудов (симптом.«узурации», симптом «культи» и др.). Указанные выше признаки удается выявить в основном, когда диаметр опухоли достигает 5 см и более. Трудна дифференциальная диагностика рака поджелудочной железы и псевдоопухолевой формы хронического панкреатита, агиографические признаки которых совпадают в 10% случаев. Проведение ангиографии почти в 7% сопровождается осложнениями.

Однако с каждым годом увеличивается возможность прямого исследования главного протока и ткани поджелудочной железы, инструментальные методы исследования совершенствуются и значительно повышают точность диагностики. В последние 20-15 лет разработанные и получившие все более и более широкое распространение методы УЗИ и КТ практически вытеснили сложные и не совсем безопасные методики, значительно повысив при этом точность диагностики рака поджелудочной железы. С помощью этих методов выявляются очаговые образования поджелудочной железы диаметром 1,5-2 см и более почти со 100% точностью (ошибочные заключения редки и составляют всего несколько процентов случаев). Еще более точным является метод МРТ, позволяющий выявить очаговые образования в органе диаметром всего в несколько миллиметров. Однако аппаратура для этого исследования очень дорога и имеется пока только в самых крупных больницах и диагностических центрах.

Метод сканирования поджелудочной железы с радиоактивным 758е-метионином, относительно хорошо накапливающимся в поджелудочной железе, но в настоящее время они применяются редко. Очаговые дефекты в поджелудочной железе при ее раковом поражении и другие ее изменения достаточно хорошо обнаруживаются с помощью эхографии. Большим преимуществом УЗИ, помимо высокой диагностической точности, является возможность без всякого вреда для больного повторного, а иногда при необходимости оценки патологического процесса в динамике – и многократного применения. С помощью эхографии можно выявить и метастазы опухоли в печень и некоторые другие органы. УЗИ применяют как для ориентировочной, так и для окончательной диагностики рака поджелудочной железы. Под контролем ультразвука или КТ в необходимых случаях выполняют пункционную биопсию поджелудочной железы, а при подозрении на печеночные метастазы – и печени. С помощью гастродуоденоскопии при раке головки поджелудочной железы можно отметить некоторые косвенные признаки, позволяющие заподозрить это заболевание: деформацию, вдавление и нарушение перистальтики задней стенки желудка и двенадцатиперстной кишки, огибающей головку поджелудочной железы. Специально для диагностики этого заболевания этот метод в настоящее время почти не используют ввиду неточности результатов. Однако при ориентировочном диагностическом обследовании больного, при неясности диагноза, но наличии неопределенных диспепсических жалоб, болей в верхних отделах живота в ряде случаев этот метод позволяет заподозрить опухолевое поражение головки поджелудочной железы и дает врачу возможность наметить план проведения специальных целенаправленных исследований. В некоторых случаях применяется метод ЭРПХГ, при котором с помощью современных гибких дуоденофиброскопов контрастное вещество через специальный катетер вводят в главный проток и его разветвления, на отснятых затем рентгенограммах можно также выявить «обрывы» (незаполнение) некоторых протоков и очаги опухолевой инфильтрации. ЭРПХГ – один из сравнительно точных методов диагностики рака поджелудочной железы; с его помощью установить правильный диагноз удается почти в 90% случаев. При проведении ЭРПХГ можно взять материал для цитологического исследования. При катетеризации БСД и введении контрастного вещества можно обнаружить деструкцию основных ходов главного панкреатического протока, определить место обтурации при желтухе. Выявляют четыре основных типа изменений в протоках при опухоли:

- перерыв;

- стеноз;

- «оголенный проток»;

- деструкцию боковых протоков при неизмененном главном.

Приблизительно в 3% случаев, по данным разных авторов, исследование может сопровождаться осложнениями (даже в виде острого панкреатита).

Поджелудочная железа при лапароскопии, как правило, недоступна визуализации, а диагноз устанавливают на основании косвенных признаков.

В наиболее сложных для диагностики ситуациях приходится прибегать к диагностической лапаротомии. Но даже и в этих случаях бывают большие затруднения: у 9% наблюдаемых нами больных при лапаротомии рак железы не был распознан; сходные затруднения могут быть также у прозектора до тщательного рассечения и анализа массы опухоли.

Важной предпосылкой успешной диагностики рака в будущем является внедрение серологического метода, т. е. определения онкофетального панкреатического антигена, а-фетопротеина. Стандартные методы его определения в настоящее время уже начинают использоваться в крупных диагностических онкологических и гастроэнтерологических учреждениях.

Очень большое число появившихся в последние годы диагностических методов, облегчающих выявление рака поджелудочной железы, порой ставит врача в затруднительное положение. Возникают вопросы: как оптимально составить план диагностического поиска, какие инструментальные и диагностические методы при подозрении на опухолевое поражение поджелудочной железы применить в первую очередь, а какие при сохраняющейся неясности диагноза – в последующем, т. е. как определить последовательность лабораторно-инструментального обследования больного, чтобы в кратчайшие сроки установить точный диагноз и при этом обеспечить максимально возможную безопасность для больного (учитывая, что многие инвазивные и лучевые методы могут вызвать в отдельных случаях те или иные осложнения, как бы ни опытен был врач, выполняющий эти исследования).

Таким образом, в первую очередь необходимо пользоваться неинвазивными методами диагностики. В этом отношении заслуживают внимания, во-первых, УЗИ, затем рентгенологическое исследование, КТ, определение экзокринной функции железы. Ангиографию и ЭРПХГ, лапароскопию и другие инвазивные и достаточно сложные для выполнения и небезопасные для больного методы исследования производят обычно при возможности или необходимости оперативного вмешательства и отсутствии серьезных противопоказаний для их использования. Этого принципа придерживаются все опытные врачи, хотя некоторые изменения в последовательности применения диагностических методов могут быть обусловлены клиническими особенностями проявления и течения заболевания, а также местными возможностями использования тех или иных диагностических методов.

Дифференциальный диагноз. Рак поджелудочной железы, как указывалось, может протекать с крайне разнообразной клинической картиной, имитируя различные другие заболевания (рак желудка, желчнокаменную болезнь, прободную язву желудка и двенадцатиперстной кишки, пояснично-крестцовый радикулит, вирусный гепатит – желтушные формы, поддиафрагмальный абсцесс и др.). Поэтому диагностика и дифференциальная диагностика этого заболевания нередко крайне трудна.

Чаще всего приходится проводить дифференциальную диагностику при подпеченочной желтухе между опухолью головки поджелудочной железы, сдавливающей и прорастающей общий желчный проток, и желчным камнем, вызвавшим его обтурацию. При этом всегда следует учитывать, что при желчнокаменной болезни обтурация камнем общего желчного протока и желтуха возникают после тяжелого приступа желчной колики, что нехарактерно для рака поджелудочной железы. УЗИ и КТ при раке позволяют выявить очаг (или несколько очагов) уплотнения в поджелудочной железе. Классическим дифференциально-диагностическим признаком является симптом Курвуазье: он обычно положителен при раке поджелудочнои железы и отрицателен при закупорке камнем общего желчного протока (так как желчный пузырь обычно рубцово сморщен вследствие предшествующего длительного калькулезного холецистита). Этот симптом на основании пальпации выявляется у 27,8% больных раком головки поджелудочной железы. Современные диагностические методы – УЗИ, КТ позволяют выявить или подтвердить увеличение желчного пузыря во всех случаях его действительного увеличения (нужно иметь в виду, что, если больной еще задолго до возникновения у него рака поджелудочной железы страдал желчнокаменной болезнью с частыми обострениями желчной колики и холецистита, желчный пузырь у него может быть сморщен вследствие воспалительно-рубцового процесса, а при закупорке пузырного протока камнем отключен). Эти же исследования позволяют определить наличие конкрементов в желчном пузыре, метастазов опухоли в печень и другие патологические изменения.

Рак БСД протекает в большинстве случаев с такими же основными симптомами, как и рак головки поджелудочной железы, но при нем нередко возникает кишечное кровотечение. Диагноз подтверждается дуоденофиброскопией с прицельной биопсией опухоли. Обтурационная желтуха также может быть вызвана опухолевым поражением печеночных протоков, общего желчного протока (что встречается сравнительно редко, но забывать об этом нельзя), растущей опухолью желчного пузыря. Желтуха может быть следствием и спаечного процесса с сужением желчных протоков (после холецистэктомии, резекции желудка и др.), сдавления протоков увеличенными лимфатическими узлами в воротах печени и т. д. Поэтому с помощью современных, достаточно высокоинформативных методов необходимо всегда уточнять локализацию и причину нарушения оттока желчи.

Хроническое воспаление поджелудочной железы также может вызвать стеноз и сдавление протоков. Для дифференциальной диагностики опухоли необходимо иметь в виду, что и при хроническом панкреатите более распространены изменения протоков железы; имеются кистозные расширения их; сужение дистального отдела общего желчного протока начинается обычно от самого БСД.

Очаговые поражения поджелудочной железы могут быть вызваны метастазами злокачественных опухолей других органов (встречаются сравнительно редко, чаще из желудка), доброкачественной опухолью, кистой или несколькими кистами поджелудочной железы, сифилитической гуммой и некоторыми другими заболеваниями, что также следует учитывать при дифференциальной диагностике. Тщательное обследование больного с применением перечисленных выше современных методов облегчает правильную диагностику.

Дифференциальная диагностика желтушной формы рака поджелудочной железы основывается на классических признаках различий печеночной и подпеченочной желтух; в необходимых случаях проводят УЗИ поджелудочной железы, КТ; обязательно, если имеются сомнения, определяют в сыворотке крови антигены гепатитов и антитела к ним.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]

Источник