Диагностика желчевыводящих путей и поджелудочной железы

О дискинезии желчевыводящих путей, её разновидностях, клинических проявлениях и лечении можете прочитать в статье раздела «Болезни». Здесь расскажу, как проводится диагностика желчевыводящих путей, какие обследования надо пройти, чтобы получить объективную картину заболевания и выработать адекватную схему лечения. Диагностика дискинезии включает следующие этапы:

1. Объективное обследование больного

При обследовании выявляется клинический симптомокомплекс: пол, телосложение, избыточная масса тела, кожные покровы, выявление болевых точек.

2. Лабораторные исследования

Проводятся для исключения воспалительных изменений, паразитарных болезней (лямблиоза, описторхоза), вирусных поражений печени, в том числе, в анамнезе:

- анализ крови,

- биохимия крови.

3. Специфические исследования

Выявляют заболевания желчевыводящих путей:

- дуоденальное зондирование, в том числе хроматическое многофракционное,

- бактериологическое исследование желчи,

- рентгенологическое исследование холецистография,

- внутривенная холангиография (в настоящее время проводятся реже).

4. УЗИ

Основным методом исследования желчевыводящей системы является ультрасонография (УЗИ).

5. Исследования сфинктера Одди

Для оценки дисфункции сфинктера Одди и в сложных клинических случаях, кроме ультразвукового исследования (определение расширенного желчного протока натощак и после пробного завтрака), проводят еще следующие:

- холесцинтиграфию,

- магнитнорезонансную холангиопанкреатографию с констрастированием,

- эндоскопическую ретроградную холянгипанкреатографию (ЭРХПГ).

6. Гепатобилисцинциграфия

Гепатобилисцинциграфия — высокоинормативный метод диагностики функционального состояния желчевыводящих путей, основанный на избирательном поглощении из крови клетками печени (гепатоцитами) и выделении (экскреции) в составе желчи меченных 99мТс радиопрепаратов.

Ценность этого метода заключается в возможности непрерывного длительного наблюдения за процессами перераспределения радиоактивного препарата в гепатобилиарной системе в физиологических условиях. Это позволяет оценить функциональное состояние клеток печени, количественно оценить эвакуаторную функцию желчного пузыря, а также выявить нарушения в оттоке желчи, связанные как с механическим препятствием в желчевыводящей системе, так и со спазмом сфинктера Одди.

Это исследование проводится только в учреждениях, где имеется лаборатория радиоактивной диагностики.

Диагностика желчевыводящих путей методом УЗИ

Ультразвуковое исследование в настоящее время является самым распространенным методом исследование внутренних органов и тканей. Преимуществом этого метода является его безопасность, неинвазивность и сравнительно небольшая стоимость.

В процессе исследования происходит взаимодействие трех составляющих, которые определяют качество исследования: врач — аппаратура — больной.

Подготовка к УЗИ

В настоящее время обычная подготовка пациента к исследованию сводится к обследованию натощак, однако это не всегда приводит к желаемому, а главное достоверному результату исследования. Основной причиной этого является наличие избыточного газообразования в кишечнике.

Поскольку причиной газообразования могут быть разные причины, то подготовка к ультразвуковому исследованию должна заключается в следующем — за 3 дня до исследования:

- исключить продукты, которые вызывают избыточное газообразование,

- принимать ферментные препараты (оптимально Юниэнзим по 1 таблетки 2 раза в день после еды или Фестал по 1 драже 3 раза в конце еды),

- принимать адсорбенты, которые поглощают газы – активированный уголь 5-10 таблеток на ночь и Эспумизан после еды.

Такая подготовка абсолютно необходима при обследовании органов брюшной полости печень, желчевыводящих путей, поджелудочной железы.

Описание результатов УЗИ

При УЗИ желчевыводящих путей и желчного пузыря описывается форма желчного пузыря, имеющиеся деформации, спаечный процесс вокруг пузыря, толщина стенки, наличие желчи и ее качество.

Исследование сократительной функции желчного пузыря

Общепризнанным стандартом исследования моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря считается определение фракции выброса желчи, стимулированной гормоном холецистокинин.

Наиболее доступным тестом является введение сорбита или пищевых стимуляторов (пробных завтраков).

Подготовка к исследованию сократительной функции желчного пузыря

В качестве стандартного желчегонного завтрака можно использовать следующие продукты:

- сорбит, который по интенсивности желчегонного действия при введении внутрь приближается к гормону холецистокинину, сорбит для исследования используется в количестве 25 г, растворяется в 50-100 мл кипяченой воды,

- 2 желтка сырых яиц,

- сметана 15% 100 г или сливки 10% 200 мл.

Описание процедуры исследования сократительной ф ункции желчного пузыря

ункции желчного пузыря

Пациент приходит на ультразвуковое исследование после подготовки строго натощак, врач описывает и измеряет объем желчного пузыря, далее пациент принимает пробный завтрак и затем через 15-30 минут врач замеряет вновь изменившийся объем желчного пузыря, то есть измеряется фракция выброса желчи из желчного пузыря через 30 минут после приема стандартного завтрака.

Сократительная функция оценивается как сниженная при значении менее 50-70% фракции выброса и повышенной – при значении более 70%.

Источник

Дискинезия желчевыводящих путей

Дискинезию желчевыводящих путей обнаруживают у 20% женщин и 8% мужчин. Почему возникает ДЖВП и можно ли ее вылечить?

Дискинезию желчевыводящих путей обнаруживают у 20% женщин и 8% мужчин. Почему возникает ДЖВП и можно ли ее вылечить?

Дискинезия желчевыводящих путей — это состояние, которое проявляется болями в правом верхнем квадранте живота или желчной коликой. При этом отсутствуют деформация желчевыводящих протоков, билиарный сладж («песок» в желчном пузыре) и желчнокаменная болезнь. То есть фактически невозможно обнаружить никаких аномалий со стороны желчного пузыря и желчевыводящих путей.

В современной медицинской литературе термин «дискинезия желчевыводящих путей» используется все реже. Его сменило понятие «функциональные расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди». Однако в повседневной практике такое заболевание еще описывается.

Дискинезия желчевыводящих путей — довольно распространенное расстройство, которое встречается в среднем у 20% женщин и 8% мужчин1. В возрасте старше 60 лет это состояние встречается в среднем у 25% популяции.

Классификация дискинезии

Билиарная боль при ДЖВП может быть как в правом подреберье, так и в эпигастральной области

Билиарная боль при ДЖВП может быть как в правом подреберье, так и в эпигастральной области

По происхождению выделяют первичную и вторичную дискинезии желчевыводящих путей. Первичной называется состояние, при котором не удается обнаружить другие заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Вторичной — состояние, развившееся на фоне имеющихся нарушений со стороны ЖКТ.

Существовавшее ранее деление на гипокинетический и гиперкинетический тип ДЖВП в свете современных представлений об этом заболевании становится неактуальным1.

По клиническому течению выделяют следующие варианты патологии:

- билиарная боль;

- функциональное расстройство желчного пузыря;

- функциональное расстройство сфинктера Одди билиарного типа.

Причины дискинезии

Как правило, это состояние развивается на фоне различного рода психогенных факторов: хронического стресса, неврозов, депрессий. При подобных состояниях возникают очаги «застойного» возбуждения в центральной нервной системе, меняется активность нервных процессов, что и приводит к «сбою» двигательных функций желчевыводящих путей. Также нередко дискинезия обнаруживается на фоне гормональных изменений: синдрома предменструального напряжения, беременности, при лечении синтетическими аналогами соматостатина, при сахарном диабете.

При вторичной дискинезии нарушения регуляции моторики желчевыводящих путей возникают на фоне патологических процессов, происходящих в органах желудочно-кишечного тракта: цирроза печени, гепатита, после резекции желудка и т. д.

Симптомы дискинезии

Согласно современным представлениям, единственный симптом, которого достаточно для постановки диагноза дискинезия желчевыводящих путей — это билиарная боль.

При этом болевой синдром должен обладать следующими характеристиками:

- Боль возникает в эпигастральной области (по центру живота вверху) или правом верхнем квадранте живота (в правом подреберье). Может иррадиировать (отдвать) под правую лопатку или в нижнегрудной отдел позвоночника;

- Болевые ощущения довольно быстро становятся постоянными и продолжаются не менее 30 минут без перерыва;

- Боль появляется не ежедневно, интервалы между приступами различны;

- Интенсивность боли не связана с положением тела;

- Боль не связана с моторной активностью кишечника, дефекацией, отхождением газов;

- На выраженность боли не влияет прием средств, снижающих кислотность желудка;

- Болевые ощущения нарушают повседневную активность;

- Боль может появиться ночью и «разбудить».

Билиарная боль может сопровождаться тошнотой и рвотой, но это необязательно. В целом, ее проявления очень похожи на желчную колику, которая возникает при калькулезном холецистите. Но при дискинезии желчевыводящих путей никаких камней в желчном пузыре нет. Нужно отметить, что вызванный ДЖВП холестаз может стать причиной камнеобразования, но после появления конкрементов диагноз «дискинезия» перестает быть актуальным, так как функциональная патология сменяется органической.

Диагностика дискинезии

ДЖВП — это диагноз исключения, при котором нужно подтвердить отсутствие каких-либо изменений со стороны желчного пузыря и желчевыводящих путей.

Для этого рекомендуют сделать УЗИ печени и желчных протоков, во время которого обычно не обнаруживается никаких изменений. Может отмечаться незначительное расширение желчевыводящих путей, если исследование проводилось вскоре после приступа колики, вызванной дисфункцией сфинктера Одди. Но эти изменения быстро исчезают.

Чтобы исключить возможный отек места выхода желчного протока или его перекрытие новообразованием двенадцатиперстной кишки, рекомендуют сделать фиброгастроскопию. Биохимические показатели крови (уровень печеночных ферментов) могут изменяться в первые дни после приступа, но также довольно быстро возвращаются к норме.

Радиоизотопное исследование (гепатобилиарная сцинтиграфия) может показать низкую фракцию выброса желчного пузыря или задержку желчи на фоне сфинктера Одди, однако подобное исследование доступно не везде. Также задержку опорожнения желчного пузыря возможно выявить при помощи ультразвуковой холецистографии, но, опять же, это исследование доступно не во всех лечебных учреждениях.

Информативным методом диагностики является проведение фракционного дуоденального зондирования с исследованием дуоденального содержимого. С помощью зондирования 12-перстной кишки определяется тонус, моторика, реактивность, состояние сфинктерного аппарата внепеченочных желчных протоков.

Лечение дискинезии

Лечение ДЖВП начинают с немедикаментозных мероприятий: нормализации образа жизни, питания, режима дня, отказа от курения и спиртного.

Больным рекомендуют диету Стол №5 по Певзнеру, от которой можно отклоняться в периоды ремиссии. За полчаса до еды хорошо выпивать ? стакана подогретой минеральной воды с выпущенным газом. Принимать пищу следует каждые 3 часа, после еды в течение двух часов не стоит наклоняться или ложиться.

Восстановлению нормального оттока желчи при холестазе (застое желчи) способствуют препараты на основе урсодезоксизолевой кислоты (Урсосан). УДХК предупреждает формирование камней в желчном пузыре и может помочь в растворении уже имеющихся холестериновых камней.

Лекарства можно сочетать с растительными средствами: шиповником, кукурузными рыльцами, куркумой, экстрактом артишока. Но это нужно делать строго под контролем врача-гастроэнтеролога, так как возможны осложнения.

При неэффективности этих мер могут быть рекомендованы спазмолитики и прокинетики (препараты для нормализации моторики органов ЖКТ). Помимо них, способствовать нормализации давления в желчевыводящем тракте могут средства на основе нифедипина и нитроглицерина, но из-за своих гипотензивных свойств (понижают давление) они показаны не всем.

Учитывая значительное влияние психогенных факторов в развитии дискинезии желчевыводящих путей, могут быть рекомендованы антидепрессанты и транквилизаторы.

При неэффективности консервативных мер может быть показана операция – эндоскопическая папиллотомия. Но это не панацея, так как полное исчезновение билиарных болей после нее происходит только в 80% случаев, а частота осложнений достаточно высока (около 13%)2.

Прогноз и профилактика

Прогноз при дискинезии желчевыводящих путей благоприятный — заболевание не угрожает жизни. Однако регулярная билиарная боль может стать причиной снижения трудоспособности и ухудшения качества жизни. К тому же, функциональное расстройство желчного пузыря может стать фоном для развития желчнокаменной болезни, а расстройство сфинктера Одди — спровоцировать приступ острого панкреатита (воспаления поджелудочной железы).

Профилактика дискинезии желчевыводящих путей заключается в здоровом образе жизни и поддержании нормального веса.

Примечания:

1 Т.Е. Полунина. Дискинезия желчевыводящих путей. Римский консенсус IV. Терапия. 2017;6(16).

2 В.Т. Ивашкин, И.В. Маев, Ю.О. Шульпекова и соавт. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению дискинезии желчевыводящих путей. Москва. 2018.

Источник

По статистике, заболевания желчного пузыря диагностируют у 300 человек из 100000. Многие пациенты жалуются на частую тошноту, горький привкус во рту, расстройства пищеварения. При возникновении этих проблем стоит обратиться к врачу.

Многих пациентов интересует вопрос о том, как проверить желчный пузырь. Доктор назначит необходимые исследования и установит диагноз. Главное, найти квалифицированного специалиста, который проведёт тщательную диагностику, предоставит точные результаты.

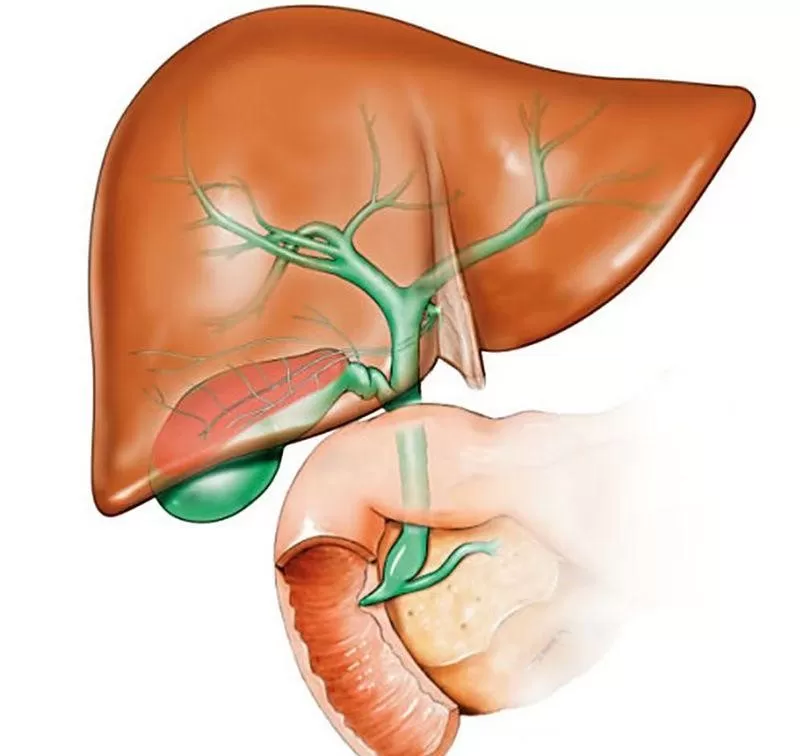

Основные сведения

Желчный пузырь (ЖП) – это небольшой грушевидный орган, который размещается под печенью. Печень постоянно вырабатывает желчь, которая поступает в ЖП и 12-перстную кишку по желчным ходам.

Желчный пузырь размещается под печенью

При расстройствах функциональности билиарной системы (ЖП и желчные протоки) желчь проникает в кишечник или поджелудочную железу. Чаще всего это происходит при закупорке желчевыводящих протоков конкрементами. А ведь печёночный секрет способен разрушить любые органы.

В норме гепатоциты вырабатывают коричневую или зеленоватую жидкость с горьким вкусом, это и есть желчь. После проникновения пищи из желудка в кишечник стенки ЖП сокращаются, а по желчным путям выделяет секрет в 12-перстную кишку, где она расщепляет некоторые компоненты печени.

Под воздействием негативных факторов возникает воспаление ЖП. Заболевания органов билиарного тракта провоцируют нарушения функциональности печени, расстройства пищеварения и общего состояния.

Основной признак болезней ЖП – это выраженная боль справа под рёберами, которая иррадиирует в желудок. Кроме того, повышается вероятность горечи во рту, после которой появляется горький привкус. Больной страдает от расстройства пищеварения и нарушения естественной бактериальной флоры. Иногда появляются расстройства мочеиспускания или запор.

Часто во время приступа кожа и белки глаз приобретают жёлтый оттенок. Этот признак исчезает самостоятельно после его окончания. Поэтому при возникновении тошноты, дискомфорта или боли в правой части живота следует принимать меры.

Лабораторные исследования

Пациентов с патологиями ЖП интересует вопрос о том, какие анализы будут проводить. Лабораторное исследование крови – это важный этап в диагностике заболеваний билиарного тракта. Во время процедуры изучают специфичные маркеры печени и ЖП. Главный исследуемый маркер – это билирубин (желчный пигмент), который скапливается в моче и крови, провоцирует желтушность. После получения результатов доктор принимает решение о том, какие исследования будут проводиться дальше для постановки диагноза.

С помощью лабораторных исследований можно выявить состояние органов билиарного тракта

Анализы для выявления заболеваний билиарной системы:

- Клиническое исследование крови. Этот метод диагностики позволит выявить происходящие в организме изменения. Таким образом можно обнаружить воспаление ЖП. Но чтобы установить диагноз, стоит провести другие анализы.

- Биохимия крови. Это исследование включает несколько анализов, которые необходимо провести, чтобы оценить состояние ЖП и желчевыводящих протоков. Важно выявить концентрацию билирубина, а особенно его связанной формы. Если его количество повысилось, то необходимо провести тщательное медицинское исследование. Кроме того, важно выявить уровень общего билирубина (связанная и несвязанная форма). Этот показатель поможет выявить камни в органах желчевыводящей системы. Кроме того, с его помощью определяют концентрацию холестерина, протеина. На основе этих показателей можно выявить расстройства функциональности печени.

- ОАМ (общий анализ мочи). С помощью данного исследования тоже можно оценить состояние организма, выявить различные заболевания на ранней стадии. Если урина потемнела, то это свидетельствует о повышении концентрации билирубина. При появлении подобного симптома необходимо обращаться к доктору. Он свидетельствует о патологиях гепатобилиарного тракта, которые грозят опасными последствиями.

Чтобы оценить работу ЖП, необходимо выявить количество уробилина (производное билирубина) в моче. Если его концентрация снизилась или вещество отсутствует, то этот признак указывает на то, что отток печёночного секрета из ЖП в кишечник нарушился. Как правило, это происходит при закупорке желчных ходов конкрементами или при их спазме.

Копрограмма – это исследование каловых масс человека. С помощью этого метода диагностики можно выявить функциональные расстройства органов ЖКТ. Вследствие закупорки желчевыводящих протоков испражнения человека обесцвечиваются и приобретает жирную консистенцию. Это происходит из-за того, что без желчи липиды из пищи не расщепляются и не усваиваются организмом. Как следствие, кал приобретает жирный блеск. Кроме того, печёночный секрет содержит стеркобилин (предшественник билирубина), который придаёт экскрементам характерный окрас. Если стеркобилин отсутствует, то это указывает на закупорку желчных каналов или заболевания печени.

Кроме того, для выявления патологий ЖП исследуют следующие маркеры: щелочная фосфотаза, С-реактивный белок, аспартатаминотрансферза (АсАТ), аланинаминотрансфераза (АлАТ). Повышение концентрации первого вещества свидетельствует о болезнях ЖП и печени. Количество С-реактивного белка увеличивается при воспалении. А с помощью последних двух маркеров можно оценить функциональность печени.

Дуоденальное зондирование

Это информативный метод исследования, с помощью которого можно оценить состояние билиарной системы. Диагностика заключается в том, что врач собирает желчь и выявляет время, на протяжении которого она выделялась. При этом медики обращают внимание на её консистенцию, оттенок, количество, выявляют, есть ли в ней примеси и включения. Если белые хлопья присутствуют, то её отправляют на микробиологический анализ. Это необходимо, чтобы выявить бактериальные компоненты, которые спровоцировали заболевание. Кроме того, этот анализ позволит определить, насколько восприимчивы бактерии к антибиотикам.

Дуоденальное зондирование поможет выявить бактериальные компоненты, которые спровоцировали заболевание

С помощью дуоденального зондирования можно выявить косвенные признаки холецистита. О патологии свидетельствует мутная желчь с хлопьями. Кроме того, снижается ph секрета и в ней присутствует песок.

Дуоденальное зондирование позволит выявить эвакуаторно-моторные расстройства органов желчевыделительной системы.

УЗИ билиарной системы

С помощью ультразвукового исследования изучают желчный пузырь, при этом важны следующие критерии: размеры органа, его расположение. Кроме того, можно идентифицировать толщину стенок, деформацию. Это информативное исследование позволяет выявить просачивание околопузырных тканей желчью, перегиб ЖП, застой печёночного секрета, холестериновые бляшки на стенках органа, конкременты, опухоли. Таким образом, с помощью УЗИ обследуют печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути.

УЗИ позволит оценить состояние печени и желчного пузыря

Кроме того, не стоит забывать о газе, который заполняет полость ЖП. УЗИ с желчегонным завтраком позволит выявить определённый тип, который связан с нарушением сокращения ЖП и его протоков.

Обследовать желчный можно с помощью компьютерной томографии. Но как утверждают медики, этот метод диагностики не обладает особыми преимуществами перед ультразвуковым исследованием.

Сцинтиграфия желчного пузыря

Обследование, с помощью которого изучают анатомию и физиологию билиарного тракта, моторику ЖП, степень проходимости желчевыводящих каналов, называют сцинтографией. Согласно методике, в организм больного внутривенно вводят радиоактивный изотоп. Препарат метаболизируется печёночными клетками и выделяется в билиарную систему. Сканирование выполняют с интервалом в 10–15 минут на протяжении 1–2 часов.

Сцинтиграфия – это высокоинформативный неинвазивный метод диагностики

С помощью динамической сцинтографии отслеживают движение желчи из ЖП. В отличие от УЗИ, сцинтография не позволяет выявить конкременты в билиарном тракте. А у пациентов, которые перед исследованием принимали спиртные напитки, может проявиться ложно-положительный результат.

Как правило, во время сцинтографии оценивают состояние желчного и печени.

Дополнительные исследования

Исследование желчного пузыря и желчных протоков можно осуществлять с помощью магнитно-резонансной томографии. Рентгенологическое исследование – это менее эффективный метод диагностики по сравнению с МРТ. Рентген будет более информативным с применением контрастного раствора, который проникает в билиарную систему, смешивается с желчью и задерживает рентгеновское излучение. Обзорный снимок брюшной полости делают при подозрении на перфорацию ЖП. Таким способом можно исключить калькулёзный холецистит (камни в желчном) и кальциноз (скопление кальция на стенках органа).

МРТ поможет оценить работу желчного пузыря

Магнитно-резонансная томография поможет оценить работу ЖП, выявить анатомические изменения органа (новообразования, деформация, расстройства функциональности). С помощью МРТ обнаруживают конкременты. МР-холангиография позволит получить двух- или трёхмерный снимок ЖП и его путей.

Кроме того, для диагностики заболеваний желчного применяют ЭРХПГ (эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография). С её помощью можно идентифицировать обструкцию желчевыводящих и панкреатических протоков. Для оценки состояния билиарного тракта применяют следующие радиоизотопные исследования:

- Холесцинтография – это рентгенологическое исследования ЖП с применением контрастного раствора. Его применяют, чтобы выявить воспаление желчного с острым течением или «отключенный» ЖП (состояние, при котором желчь не поступает в ЖП и не выделяется из него). Такая картина наблюдается после удаления желчного.

- Радионуклидная холецстография позволяет определить нарушения моторики ЖП и его протоков.

- Внутривенная холангиохолецистография применяется для идентификации «отключенного» желчного. Кроме того, с помощью исследования выявляют камни в пузыре или его желчных ходах.

- Пероральная холецистография – это рентгендиагностические исследование с применением контрастного раствора, с помощью которого можно получить снимок ЖП. Назначается при подозрении на дискинезии, воспаление шейки желчного пузыря.

Последние 2 методики редко применяются в современной медицине.

Кроме того, важно установить дифференциальный диагноз.

Заболевания желчного пузыря

Медики выделяют типичные болезни, которые выявляют при исследовании билиарной системы:

- Холецистит. В результате проникновения патогенных микроорганизмов в ЖП развивается воспалительный процесс. Как следствие, стенки органа утолщаются. Этот недуг проявляется болью справа под рёберами, лихорадкой, запором.

- Желчнокаменная болезнь (ЖКБ). Иногда во время диагностики в ЖП выявляют песок, густую желчь или камни. Это происходит вследствие нарушения оттока печёночного секрета в результате закупорки желчных ходов или нарушения сокращения органов билиарной системы. Это провоцирует застой желчи и образование конкрементов. Образования перекрывают просвет выводного протока ЖП и провоцируют желтуху.

Во время диагностики желчного выявляют множество заболеваний

ЖКБ проявляется желтушностью, режущей или колющей болью в области желчного пузыря, которая иррадиирует в верхнюю конечность или лопатку. Иногда болезненные ощущения распространяются на всю грудную клетку, тогда больной ошибочно считает, что у него болит сердце.

- Дискинезия ЖП. При этой болезни нарушается сократительная способность органа, его протоков, проявляются проблемы с работой сфинктера Одди. Как следствие, возникают расстройства оттока желчи. Спровоцировать патологию может вегетативная дисфункция, заболевания ЖП или эндокринных желез.

- Обструкция желчных путей. Печёночный секрет не может проникнуть в ЖП и 12-перстную кишку при наличии конкрементов. Характерные признаки заболевания – боль в правой части живота, пожелтение кожи и склер, обесцвечивание кала, потемнение мочи.

- Полипы в ЖП. Патологические разрастания эпителиальной ткани нарушают движение желчи, как следствие, затрудняется её выделение в 12-перстную кишку. Это заболевание можно спутать с желчнокаменной болезнью.

Это наиболее распространённые заболевания, которые диагностируют во время исследования ЖП.

Оценка состояния желчных ходов

При необходимости врач назначает прицельное исследование желчевыводящих каналов. Для этого применяют ультразвуковое исследование или МР-холангиографию. Чаще всего состояние пациента ухудшается в результате желчнокаменной болезни. Чуть реже нарушения функциональности желчных ходов провоцируют паразиты, которые застряли в протоках, стриктуры (спазм стенки протоки) или новообразования.

Выявление паразитарных болезней

Наиболее распространёнными заболеваниями билиарной системы являются лямблиоз, заражение сосальщиками. Чтобы уточнить диагноз, проводят ультразвуковое исследование, с помощью которого выявляют паразитов. Кроме того, важно провести исследование крови на наличие антител к лямблиям, описторхам и другим сосальщикам. Анализ каловых масс для выявления лямблий и яиц паразитов.

При необходимости изучают желчь на наличие паразитов, во время исследования применяют дуоденальный зонд или эндоскоп.

Исходя из всего вышеизложенного, диагностика ЖП – это обязательное условие, позволяющее выявить актуальное состояние органа. Только после тщательного исследования врач сможет определить тактику лечения и необходимые профилактические меры.

Источник