Диагностика рака желудка поджелудочной железы

Исследование на онкомаркеры

Диагностировать рак желудка без применения сложных и не всегда легко переносимых исследований, к сожалению, пока невозможно. Хотя распространённой практикой «диспансеризации» уже стало исследование онкомаркеров. К сожалению, этот метод трудно отнести к высокочувствительным (чувствительность этих тестов не превышает 50%). И все же повышение значений СА 72-4, РЭА, СА 19-9 служит сигналом к обязательному углубленному обследованию и исследованию увеличенного показателя в динамике.

Большее значение онкомаркеры имеют при оценке распространенности процесса и при возникновении рецидива заболевания после успешного лечения.

Симптомы

Для ранних стадий рака желудка характерно обилие паранеопластических симптомов, часто маскирующих развитие опухоли и уводящих в сторону от правильного диагноза.

- Один из самых ярких симптомов — черный акантоз, при котором развивается сопровождающаяся ворсинчато-бородавчатыми разрастаниями темная пигментация кожи подмышечных впадин и других крупных кожных складок. Иногда черный акантоз на несколько лет опережает проявления самой опухоли.

- Полимиозит, дерматомиозит, кольцевидная эритема, пемфигоид, не уступающий лечению тяжелый себорейный кератоз также требуют углубленного обследования с обязательным проведением эндоскопии желудка.

- Бывают случаи, когда выработка клетками опухоли глюкокортикоидных гормонов, которые в норме синтезируются надпочечниками, вызывает даже формирование т.н. эктопического синдрома Кушинга. При нем жировая ткань откладывается преимущественно на лице и животе (так называемый матронизм), повышается артериальное давление, развивается склонность к переломам костей и акне.

- Частым паранеопластическим проявлением рака желудка, впрочем, как и многих других опухолей является мигрирующий тромбофлебит (синдром Труссо).

- Тяжелее всего заподозрить развитие рака желудка, когда у пожилых людей вдруг начинает быстро прогрессировать деменция, или появляются нарушение координации движений, изменение походки, нарушение равновесия.

Ситуация усугубляется сходством клинической, рентгенологической и эндоскопической картины при изъязвленных опухолях и язвенной болезни. Поэтому самым чувствительным способом диагностики считается эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС, гастроскопия) с множественной биопсией, обязательной у пациентов, относящихся к группе риска. ЭГДС позволяет одновременно:

- выполнить биопсию и провести дальнейшее гистологическое и цитологическое исследование с целью морфологической верификации новообразования и диагностики;

- осуществить лечебные манипуляции по коагуляции полипа с его удалением при небольших размерах (до 2 см);

- остановить кровотечение;

- провести зонд для кормления и т.д.

При угрозе кровотечения используется менее травмирующая браш-биопсия. В сомнительных случаях назначают повторную биопсию через 8-12 недель. Но даже этот способ диагностики дает правильный ответ только в 90% случаев и может дать ложно отрицательный результат при инфильтративном росте опухоли (такой рак называют скирр).

Кроме рака в желудке могут развиваться и опухоли из других клеток, требующие совершенно иных подходов к лечению (саркома, лимфома). Единственный способ разобраться в этом — множественные биопсии при проведении ЭГДС. Для выявления измененных участков тканей, не обнаруживаемых при обычном осмотре, используют т.н. хромогастроскопию. Этот метод позволяет проводить диагностику опухолей на ранних стадиях благодаря тому, что при окрашивании слизистой оболочки желудка по время процедуры специальными красителями (конго-рот/метиленовым синим, индигокамином) и даже раствором Люголя опухолевые ткани выглядят иначе, чем здоровые.

Когда необходимо проведение ЭГДС (гастроскопии)?

Существуют заболевания, считающиеся предраковыми, при которых необходимо периодическое обследование независимо от наличия симптомов. К ним относят:

- хронический атрофический гастрит с т.н. кишечной метаплазией особенно при наличии хеликобактерной инфекции;

- язвенная болезнь желудка;

- пищевод Баррета;

- дефицит витамина В12 (пернициозная анемия);

- аденоматозные полипы желудка;

- гипертрофическая гастропатия.

Операции на желудке в связи с доброкачественными новообразованиями, перенесенные более 10-лет назад, и отягощенная наследственность также относятся к ситуациям, требующим пристального наблюдения.

Вы должны регулярно наблюдаться с обязательным регулярным проведением ЭГДС, если у ваших родственников диагностировались:

- рак органов желудочно-кишечного тракта,

- семейный аденоматозный полипоз толстой кишки,

- синдром Гарднера,

- синдром Пейтца-Егерса,

- семейный ювенильный полипоз,

- синдром Ли Фраумени.

С развитием генетики стали известны некоторые гены, определенные мутации которых при особых условиях приводят к раку желудка.

Существуют и регионы, в которых, видимо в результате особенностей питания или экологии, заболеваемость существенно выше средних показателей (Япония, некоторые страны Европы, Скандинавия, Южная и Центральная Америка, Китай, Корея, страны бывшего СССР). Людям, длительно живущим в этих районах, надо внимательнее относиться к своему здоровью и периодически проводить ЭГДС. Сигналом к обязательному обследованию может послужить такой показатель как концентрация пепсиногена сыворотки крови (в норме — меньше 70 нг/мл) и соотношение его фракций (ПГ1/ПГ2).

При невозможности проведения ЭГДС, например, из-за сопутствующих заболеваний, может быть проведена полипозиционная рентгенография с двойным контрастированием бариевой взвесью и воздухом. Этот метод обладает, правда, гораздо меньшей чувствительностью при ранних стадиях заболевания и не дает возможности морфологической верификации. Дополнительно используют МСКТ и УЗИ, однако точность последнего исследования даже при опытном исследователе очень зависит от технических возможностей аппарата, особенностей телосложения и правильности подготовки пациента.

Лапароскопическая диагностика желудка

При подозрении на распространение опухоли по брюшной полости возможно проведение диагностической лапароскопии и лапароскопического УЗИ, позволяющих подробно изучить процесс в непосредственной близости.

Этот метод позволяет осмотреть поверхности печени, передней стенки желудка, париетальной (выстилающей стенки брюшной полости) и висцеральной (покрывающей органы) брюшины с проведением при необходимости биопсии. В некоторых случаях эти данные принципиально важны для выбора лечения.

Прогноз при раке желудка

Прогноз зависит от количества пораженных лимфатических узлов и уровня поражения лимфатических коллекторов, глубины прорастания опухоли в стенку желудка, стадии процесса, типа роста и типа самой опухоли. По данным МНИОИ им. П.А.Герцена 5-летняя выживаемость при диагностике рака желудка на ранней стадии и быстро начатом лечении достигает 85-90%. В случае более позднего выявления ещё резектабельной опухоли — 11-54%, и даже в случае выявления рака на IV стадии лечение позволяет обеспечить 7% выживаемость больных в течение 5 лет.

Цены в Европейской клинике на диагностику рака желудка

- ЭДГС высокой четкости с цифровой записью, диагностическая — от 14300 руб.

- Рентгеноконтрастное исследование пищевода и желудка — 20700 руб.

- Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа), в т. ч. с определением уровня свободной жидкости — 7000 руб.

- Диагностическая лапароскопия — 57500 руб.

Но речь ведь не только о продлении жизни. Цель лечения в большинстве даже далеко зашедших случаев в улучшении её качества, избавлении человека от множества тягостных симптомов, в том числе болей, обеспечении ему возможности вести обычный образ жизни, заниматься важными для него делами, общаться с близкими.

Современные методы лечения рака желудка, применяемые в Европейской клинике, позволяют проводить лечение с минимальными сроками госпитализации и использованием малоинвазивных методик, улучшающих не только прогноз для жизни, но и качество самой жизни наших пациентов.

Источник

К сожалению, нередко приходится встречаться с ситуациями, когда онкологический пациент обратился за помощью тогда, когда эффективное лечение его болезни уже невозможно. К счастью, встречаются ситуации, когда назначенное лечение, на эффективность которого трудно рассчитывать, даёт замечательный результат, позволяя впоследствии максимально «радикализировать» проводимое лечение, что благоприятно сказывается на продолжительности и качестве жизни пациента. Но сейчас я хочу рассказать об ещё одном варианте развития событий: когда картина, с которой обратился пациент, выглядит бесперспективно и логично, но внимательное её изучение позволяет увидеть черты благоприятного прогноза там, где все видели лишь отчаяние. Данный пример – это очередное доказательство того, что не следует схематично воспринимать клиническую ситуацию, а также всецело полагаться на заключения, которыми пациент располагает в момент обращения. Выражаем благодарность Андрею Львовичу Пылёву за представленный случай и образец внимательного отношения к пациенту.

Кстати, готовя описание этого клинического случая, мы обратили внимание на дату операции и приурочили его публикацию к своеобразному трёхлетнему юбилею этого важного события в жизни пациента.

Пациент А., 65 лет.

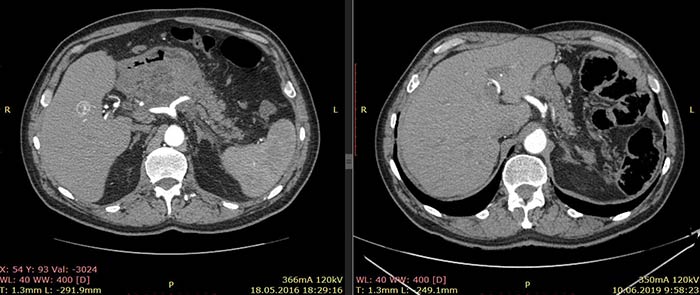

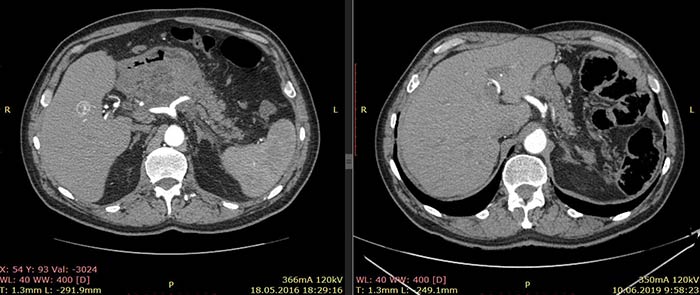

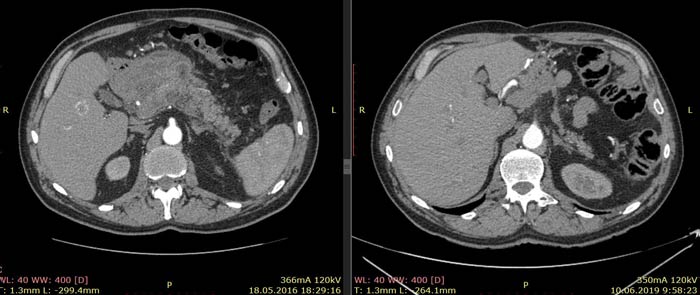

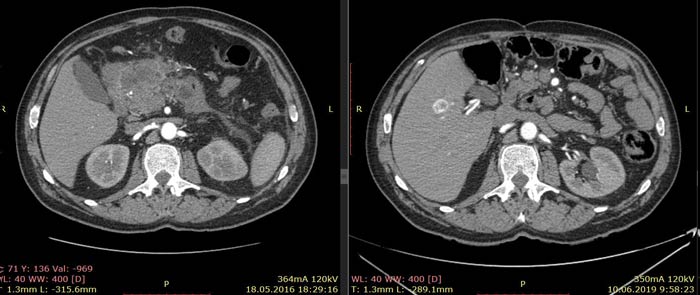

В начале 2016 года пациента начали беспокоить выраженные боли в эпигастрии, подъёмы температуры тела до 39°С. В связи с отсутствием устойчивого эффекта от симптоматической терапии пациент было инициировано обследование, в рамках которого была выполнена компьютерная томография, выявившая опухоль поджелудочной железы, врастающая в стенку желудка.

После выписки пациент обратился в медицинский центр в Москве, где при ЭГДС была выполнена биопсия из стенки желудка. По данным гистологического исследования была верифицирована умереннодифференцированная аденокарцинома.

В одной из ведущих специализирующихся на хирургии Московских клиник была выполнена эксплоративная лапаротомия. Интраоперационно была выявлена массивная опухоль поджелудочной железы, вовлекающая стенку желудка и, главное, магистральные сосуды, в связи с чем она была признана нерезектабельной.

Уже после пробной операции пациенту были выполнены КТ и УЗИ, по результатам которых был сформулирован диагноз «Рак поджелудочной железы с врастанием в магистральные сосуды, корень брыжейки, стенку желудка». Пациенту были обозначены самые мрачные перспективы и проведён 1 курс паллиативной химиотерапии гемцитабином.

Пациент обратился в Европейскую клинику в надежде на альтернативный взгляд на его клиническую ситуацию.

Первым делом обратило на себя внимание несоответствие выставленного диагноза (местнораспространённый рак поджелудочной железы), а также распространённости процесса и весьма удовлетворительного состояния пациента. Наличие верификации опухолевых изменений слизистой желудка также оставляло надежду на то, что выставленный пациенту диагноз не был корректен.

По данным КТ от 18.05.16 была описана опухоль тела и антрального отдела желудка с инвазией в тело поджелудочной железы без вовлечения магистральных артерий и вен, с лимфаденопатией по малой кривизне желудка (более вероятно, метастатической). Изменения в головке и теле поджелудочной железы расценены как псевдотуморозный панкреатит как исход панкреанекроза. Также была выявлена лимфаденопатия брыжейки тонкой кишки (более вероятно, реактивная).

Имеющиеся данные позволили нам изменить диагноз на «Рак желудка с распространением на поджелудочную железу», что, конечно, повлекло за собой пересмотр тактики лечения. С учётом отрицательного Her2-статуса опухоли пациенту было рекомендовано проведение неоадъювантной химиотерапии по схеме FLOT.

После окончания неоадъювантной химиотерапии для оценки распространённости процесса пациенту было предложено выполнить ПЭТ-КТ. Была выявлена метаболическая активность в стенке желудка на уровне его тела и в области перешейка поджелудочной железы. Парагастральная клетчатка уплотнена, лимфатические узлы в ней мелкие, метаболически неактивные.

13.11.16 пациенту была выполнена радикальная операция: гастрэктомия, спленэктомия, лимфаденэктомия, плоскостная резекция поджелудочной железы, удаление лимфатических узлов брыжейки тонкой кишки, образования на брюшине передней брюшной стенки, эзофаго-энтероанастомоз на выключенной по Ру петле тонкой кишки, энетеро-энтероанастомоз.

По данным гистологического исследования бы установлен диагноз «Рак желудка с распространением на поджелудочную железу, pT4bpN0M0R0»: тубулярная аденокарцинома.

Через 10 дней пациент был выписан с рекомендациями по проведению адъювантной химиотерапии по схеме FLOT.

В настоящее время пациент находится под динамическим наблюдением, регулярно приезжая в Европейскую клинику для прохождения контрольного обследования. В частности, по данным КТ от 10.06.19 в сравнении с данными от 17.12.18 уменьшение размеров поствоспалительной псевдокисты в области хвоста поджелудочной железы с 3,1 до 2,2 см, данные за наличие проявлений опухолевого процесса в очередной раз получены не были.

С момента выхода данного поста пациент ещё раз планово обратился в Европейскую клинику в декабре 2019 года для прохождения контрольного обследования. Мы с огромным удовольствием в очередной раз зафиксировали отсутствие признаков возобновления болезни и рекомендовали повторить контрольное обследование через 6 месяцев.

Примечание: из-за изменившейся после крупной операции анатомии соответствующие иллюстрации от 18.05.16 и 10.06.19 даны на уровнях соответствующих ветвей брюшного отдела аорты.

Ниже приведены результаты КТ: опухоль тела и антрального отдела желудка с инвазией в тело поджелудочной железы, псевдотуморозный панкреатит (слева) и состояние после гастрэктомии, без признаков наличия рецидива заболевания (справа).

Источник

Исследование и диагностика рака поджелудочной железы

Диагностика рака поджелудочной железы на ранних стадиях заболевания (до обструкции желчных протоков и проникновения в двенадцатиперстную кишку) вызывает трудности. Поэтому необходимо внимательно относится к любым пациентам, имеющим в левом верхнем квадранте живота длительные боли с необъяснимой этиологией.

Оценка при помощи бария полезна только в том случае, если опухоль имеет большой размер. Кроме того, при контрастировании может отмечаться увеличение поджелудочного нервного ганглия, смещение желудочной полости и задней стенки брюшной полости. Опухоль может поражать слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки и желудка; при применении бариевой взвеси структуры имеют неправильную форму.

Использование методов УЗИ и КТ позволило выявлять опухоли небольших размеров, включая опухоли тела и хвоста поджелудочной железы. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы — процедура, требующая значительного опыта рентгенолога: нередко можно встретить ошибочные отрицательные результаты.

В подобных случаях важным методом является эндоскопическая ультрасонография. При помощи КТ можно определить опухолевое поражение поджелудочной железы и ее проникновение в окружающую жировую область, метастазирование рака в соседние лимфатические узлы и печень. Пункционная биопсия позволяет провести гистологическое исследование и подтвердить диагноз.

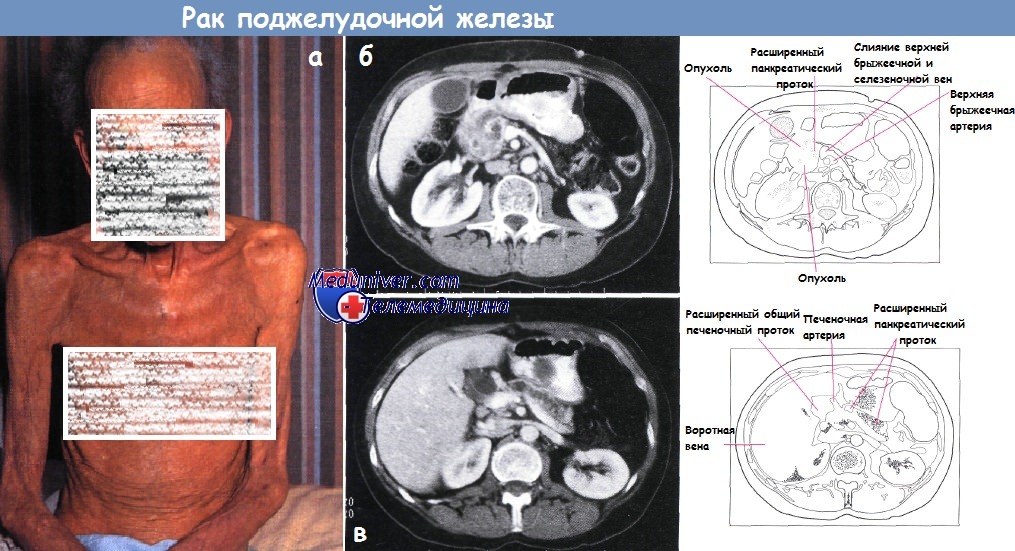

а – Кахексия и желтуха у пациента с раком поджелудочной железы.

б,в – Рак поджелудочной железы с билиарной обструкцией б). Более каудальный срез (компьютерная томография) позволяет увидеть увеличенную головку поджелудочной железы с неровной зоной опухоли низкого усиления.

Главный панкреатический проток расширен. Опухоль распространяется в жировую клетчатку кпереди от головки поджелудочной железы.

Инвазии в верхнюю брыжеечную артерию или вену не видно (в). Срез краниальный (б) демонстрирует расширение панкреатического протока и атрофию паренхимы тела и хвоста поджелудочной железы.

Общий желчный проток слегка расширен.

В качестве метода диагностики можно также использовать брюшную и верхнебрыжеечную ангиографии; однако в последнее время (в связи с появлением КТ) данные методы применяются редко.

Для пациентов с механической желтухой эффективными являются чреспеченочная холангиоангиография и эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ). Транспеченочное проникновение показывает проксимальное место обструкции и позволяет отличить опухоль поджелудочной железы от рака желчного пузыря, Фатерова сосочка или желчных протоков.

При помощи ЭРХПГ может быть обнаружен стеноз общего протока поджелудочной железы (Вирсунгов проток) или сжатие общего желчного протока опухолью. ЭРХПГ — один из наиболее точных методов диагностики (75-85%). К сожалению, симптомы заболевания возникают часто только на поздних стадиях и являются неспецифичными.

У значительного числа больных в сыворотке крови присутствует карциноэмбриональный антиген (СЕЛ), но реакция на этот белок может быть положительной и при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в том числе и при остром панкреатите.

В диагностике также используется маркер СА-19-9. Как СЕЛ, так и СА-19-9 не являются специфичными маркерами рака поджелудочной железы (в настоящее время найдены иные антигены (DU-PAN-2, SPAN-1, СА-50 и др.), но они либо выявляются на поздних стадиях заболевания, либо также неспецифичны).

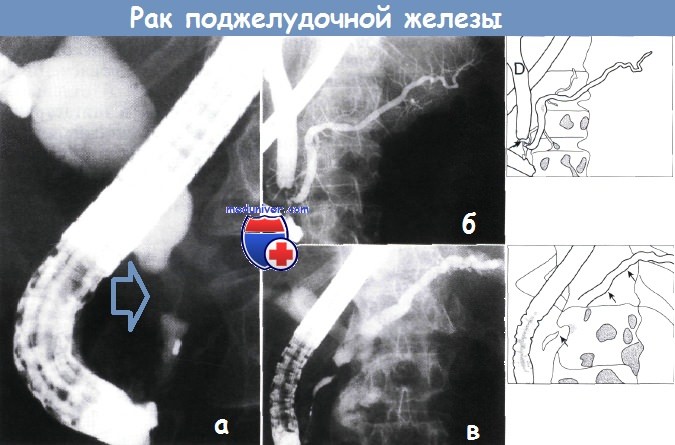

а – Рак головки поджелудочной железы с обструкцией дистальной части общего желчного протока.

Видно локальное сужение общего желчного протока протяженностью 18 мм.

Проксимальная часть желчных путей значительно расширена. Эндоскопическая ретроградная холецистопанкреатография.

б – Рак головки поджелудочной железы с обструкцией дистальной части общего желчного протока. Видна локальная стриктура в дистальной части общего желчного протока.

Проксимальная часть желчных путей расширена. Главный панкреатический проток пока в норме. Эндоскопическая ретроградная холецистопанкреатография.

в – Рак головки поджелудочной железы с обструкцией главного панкреатического протока. Короткая (5 мм) стриктура видна в головке поджелудочной железы.

Главный панкреатический проток расширен влево от стриктуры. Эндоскопическая ретроградная холецистопанкреатография.

– Также рекомендуем “Лечение рака поджелудочной железы и его прогноз”

Оглавление темы “Опухоли печени и поджелудочной железы”:

- Клиника и диагностика рака печени

- Лечение и прогноз рака печени

- Ангиосаркома печени – причины, диагностика

- Гепатобластома – диагностика, лечение

- Рак желчного пузыря и желчных протоков – частота, причины, механизмы развития

- Клиника и диагностика рака желчного пузыря

- Лечение рака желчного пузыря и желчных путей

- Рак поджелудочной железы – частота, причины, механизмы развития

- Исследование и диагностика рака поджелудочной железы

- Лечение рака поджелудочной железы и его прогноз

Источник