Что регулирует поджелудочную железу

Поджелу́дочная железа́ человека (лат. páncreas) — орган пищеварительной системы, обладающий внешнесекреторной и внутреннесекреторной функциями. Внешнесекреторная функция органа реализуется выделением панкреатического сока, содержащего пищеварительные ферменты. Производя гормоны, поджелудочная железа принимает важное участие в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена.

История[править | править код]

Описания поджелудочной железы встречаются в трудах древних анатомов. Одно из первых описаний поджелудочной железы встречается в Талмуде, где она названа «пальцем бога». А. Везалий (1543 г.) следующим образом описывает поджелудочную железу и её назначение: «в центре брыжейки, где происходит первое распределение сосудов, расположено большое железистое, весьма надежно поддерживающее самые первые и значительные разветвления сосудов». При описании двенадцатиперстной кишки Везалий также упоминает железистое тело, которое, по мнению автора, поддерживает принадлежащие этой кишке сосуды и орошает её полость клейкой влагой. Спустя век был описан главный проток поджелудочной железы Вирсунгом (1642 г.).

Функции[править | править код]

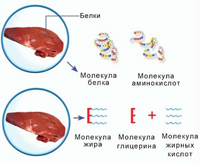

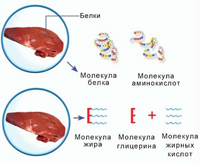

Поджелудочная железа является главным источником ферментов для переваривания жиров, белков и углеводов — главным образом, трипсина и химотрипсина, панкреатической липазы и амилазы. Основной панкреатический секрет протоковых клеток содержит и ионы бикарбоната, участвующие в нейтрализации кислого желудочного химуса. Секрет поджелудочной железы накапливается в междольковых протоках, которые сливаются с главным выводным протоком, открывающимся в двенадцатиперстную кишку.

Между дольками вкраплены многочисленные группы клеток, не имеющие выводных протоков, — т.е. островки Лангерганса. Островковые клетки функционируют как железы внутренней секреции (эндокринные железы), выделяя непосредственно в кровоток глюкагон и инсулин — гормоны, регулирующие метаболизм углеводов. Эти гормоны обладают противоположным действием: глюкагон повышает, а инсулин понижает уровень глюкозы в крови.

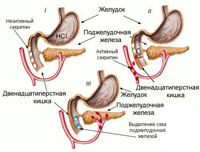

Протеолитические ферменты секретируются в просвет ацинуса в виде зимогенов (проферментов, неактивных форм ферментов) — трипсиногена и химотрипсиногена. При высвобождении в кишку они подвергаются действию энтерокиназы, присутствующей в пристеночной слизи, которая активирует трипсиноген, превращая его в трипсин. Свободный трипсин далее расщепляет остальной трипсиноген и химотрипсиноген до их активных форм. Образование ферментов в неактивной форме является важным фактором, препятствующим энзимному повреждению поджелудочной железы, часто наблюдаемому при панкреатитах.

Гормональная регуляция экзокринной функции поджелудочной железы обеспечивается гастрином, холецистокинином и секретином — гормонами, продуцируемыми клетками желудка и двенадцатиперстной кишки в ответ на растяжение, а также секрецию панкреатического сока.

Повреждение поджелудочной железы представляет серьёзную опасность. Пункция поджелудочной железы требует особой осторожности при выполнении.

Анатомия[править | править код]

Область поджелудочной железы.

Поджелудочная железа человека представляет собой удлинённое дольчатое образование серовато-розоватого оттенка и расположена в брюшной полости позади желудка, тесно примыкая к двенадцатиперстной кишке. Орган залегает в верхнем отделе на задней стенке полости живота в забрюшинном пространстве, располагаясь поперечно на уровне тел I—II поясничных позвонков.

Длина железы взрослого человека — 14—22 см, ширина — 3—9 см (в области головки), толщина — 2—3 см. Масса органа — около 70—80 г.

Макроскопическое строение[править | править код]

В поджелудочной железе выделяют головку, тело и хвост.

Головка[править | править код]

Головка поджелудочной железы (caput pancreatis) примыкает к двенадцатиперстной кишке, располагаясь в её изгибе так, что последняя охватывает железу в виде подковы. Головка отделена от тела поджелудочной железы бороздой, в которой проходит воротная вена. От головки начинается дополнительный (санториниев) проток поджелудочной железы, который или сливается с главным протоком (в 60 % случаев), или независимо впадает в двенадцатиперстную кишку через малый дуоденальный сосочек.[1]

Тело[править | править код]

Тело поджелудочной железы (corpus pancreatis) имеет трёхгранную (треугольную) форму. В нём выделяют три поверхности — переднюю, заднюю и нижнюю, и три края — верхний, передний и нижний.

Передняя поверхность (facies anterior) обращена вперед, к задней поверхности желудка, и несколько вверх; снизу её ограничивает передний край, а сверху — верхний. На передней поверхности тела железы имеется обращённая в сторону сальниковой сумки выпуклость — сальниковый бугор.

Задняя поверхность (facies posterior) примыкает к позвоночнику, брюшной аорте, нижней полой вене, чревному сплетению, к левой почечной вене. На задней поверхности железы имеются особые борозды, в которых проходят селезёночные сосуды. Задняя поверхность разграничивается от передней острым верхним краем, по которому проходит селезёночная артерия.

Нижняя поверхность (facies inferior) поджелудочной железы ориентирована вниз и вперед и отделяется от задней тупым задним краем. Она находится ниже корня брыжейки поперечной ободочной кишки.

Хвост[править | править код]

Хвост поджелудочной железы (cauda pancreatis) имеет конусовидную или грушевидную форму, направляясь влево и вверх, простирается до ворот селезёнки.

Главный (вирсунгов) проток поджелудочной железы проходит через её длину и впадает в двенадцатиперстную кишку в её нисходящей части на большом дуоденальном сосочке. Общий желчный проток обычно сливается с панкреатическим и открывается в кишку там же или рядом.

Двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа (желудок и печень удалены)

Топография[править | править код]

Головка проецируется на позвоночник на уровне в диапазоне от XII грудного до IV поясничного позвонков. Тело располагается на уровне от TXII до LIII; положение хвоста колеблется от TXI до LII.

Микроскопическое строение[править | править код]

По строению это сложная альвеолярно-трубчатая железа. С поверхности орган покрыт тонкой соединительнотканной капсулой. Основное вещество разделено на дольки, меж которых залегают соединительнотканные тяжи, заключающие выводные протоки, сосуды, нервы, а также нервные ганглии и пластинчатые тела.

Поджелудочная железа включает экзокринную и эндокринную части.

Экзокринная часть[править | править код]

Экзокринная часть поджелудочной железы представлена расположенными в дольках панкреатическими ацинусами, а также древовидной системой выводных протоков: вставочными и внутридольковыми протоками, междольковыми протоками и, наконец, общим панкреатическим протоком, открывающимся в просвет двенадцатиперстной кишки.

Ацинус поджелудочной железы является структурно-функциональной единицей органа. По форме ацинуc представляет собой округлое образование размером 100—150 мкм, в своей структуре содержит секреторный отдел и вставочный проток, дающий начало всей системе протоков органа. Ацинусы состоят из двух видов клеток: секреторных — экзокринных панкреатоцитов, в количестве 8—12, и протоковых — эпителиоцитов.

Вставочные протоки переходят в межацинозные протоки, которые, в свою очередь, впадают в более крупные внутридольковые. Последние продолжаются в междольковые протоки, какие впадают в общий проток поджелудочной железы.

Эндокринная часть[править | править код]

Эндокринная часть поджелудочной железы образована лежащими между ацинусов панкреатическими островками, или островками Лангерганса.

Островки состоят из клеток — инсулоцитов, среди которых на основании наличия в них различных по физико-химическим и морфологическим свойствам гранул выделяют 5 основных видов:

- бета-клетки, синтезирующие инсулин;

- альфа-клетки, продуцирующие глюкагон;

- дельта-клетки, образующие соматостатин;

- D1-клетки, выделяющие ВИП;

- PP-клетки, вырабатывающие панкреатический полипептид.

Кроме того, методами иммуноцитохимии и электронной микроскопии было показано наличие в островках незначительного количества клеток, содержащих гастрин, тиролиберин и соматолиберин.

Островки представляют собой компактные пронизанные густой сетью фенестрированных капилляров скопления упорядоченных в гроздья или тяжи внутрисекреторных клеток. Клетки слоями окружают капилляры островков, находясь в тесном контакте с сосудами; большинство эндокриноцитов контактируют с сосудами либо посредством цитоплазматических отростков, либо примыкая к ним непосредственно.

Кровоснабжение[править | править код]

Кровоснабжение поджелудочной железы осуществляется через панкреатодуоденальные артерии, которые ответвляются от верхней брыжеечной артерии или из печёночной артерии (ветви чревного ствола брюшной аорты). Верхняя брыжеечная артерия обеспечивает нижние панкреатодуоденальные артерии, в то время как гастродуоденальная артерия (одна из конечных ветвей печёночной артерии) обеспечивает верхние панкреатодуоденальные артерии. Артерии, разветвляясь в междольковой соединительной ткани, образуют плотные капиллярные сети, оплетающие ацинусы и проникающие в островки.

Венозный отток происходит через панкреатодуоденальные вены, которые впадают в проходящую позади железы селезёночную, а также другие притоки воротной вены. Воротная вена образуется после слияния позади тела поджелудочной железы верхней брыжеечной и селезёночной вен. В некоторых случаях нижняя брыжеечная вена также вливается в селезёночную позади поджелудочной железы (в других она просто соединяется с верхней брыжеечной веной).

Лимфатические капилляры, начинаясь вокруг ацинусов и островков, вливаются в лимфатические сосуды, которые проходят вблизи кровеносных. Лимфа принимается панкреатическими лимфатическими узлами, расположенными в количестве 2—8 у верхнего края железы на её задней и передней поверхностях.

Иннервация[править | править код]

Парасимпатическая иннервация поджелудочной железы осуществляется ветвями блуждающих нервов, больше правого, симпатическая — из чревного сплетения. Симпатические волокна сопровождают кровеносные сосуды. В поджелудочной железе имеются интрамуральные ганглии.

Развитие и возрастные особенности поджелудочной железы[править | править код]

Поджелудочная железа развивается из энтодермы и мезенхимы; её зачаток появляется на 3-й неделе эмбрионального развития в виде выпячивания стенки эмбриональной кишки, из которого формируются головка, тело и хвост. Дифференцировка зачатков на внешнесекреторную и внутрисекреторную части начинается с 3-го месяца эмбриогенеза. Образуются ацинусы и выводные протоки, эндокринные отделы образуются из почек на выводных протоках и «отшнуровываются» от них, превращаясь в островки. Сосуды, а также соединительнотканные элементы стромы получают развитие из мезенхимы.

У новорождённых поджелудочная железа имеет очень маленькие размеры. Её длина колеблется от 3 до 6 см; масса — 2,5—3 г; железа располагается несколько выше, чем у взрослых, однако слабо фиксирована к задней брюшной стенке и относительно подвижна. К 3 годам её масса достигает 20 грамм, к 10—12 годам — 30 г. Вид, характерный для взрослых, железа принимает к возрасту 5—6 лет. С возрастом в поджелудочной железе происходит изменение взаимоотношений между её экзокринной и эндокринной частями в сторону уменьшения числа островков.

Заболевания поджелудочной железы[править | править код]

- Панкреатит

- Острый панкреатит

- Хронический панкреатит

- Рак поджелудочной железы

- Муковисцидоз

- Диабет

- Псевдокисты поджелудочной железы

- Панкреанекроз

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Везалий А. О строении человеческого тела. — 1954 — Том 2. — с. 960

- Губергриц Н. Б. Панкреатология: от прошлого к будущему // Вестник клуба панкреатологов. — 2009. — № 2. — с. 13—23

- Лепорский Н. И. Болезни поджелудочной железы. — М., 1951.

Источник

Сайт предоставляет справочную информацию исключительно для ознакомления. Диагностику и лечение заболеваний нужно проходить под наблюдением специалиста. У всех препаратов имеются противопоказания. Консультация специалиста обязательна!

Общие сведения

Одним из наиболее многофункциональных органов пищеварительной системы является поджелудочная железа. Можно сказать, что это ключевой орган пищеварения и обменных процессов организма. К сожалению, о ней мы вспоминаем, лишь когда слышим о таких диагнозах как «панкреатит» или «сахарный диабет», при которых этот орган перестает работать нормально. В этой статье мы уделим внимание анатомии и физиологии поджелудочной железы. Это поможет Вам лучше узнать собственный организм и быть ответственными по отношению к своему здоровью.

Анатомия поджелудочной железы

С точки зрения анатомии поджелудочная железа несложна. Условно ее можно разделить на железистую ткань и систему протоков, по которым синтезируемый поджелудочный сок продвигается по направлению к просвету двенадцатиперстной кишки.

Железа расположена за брюшиной, на уровне поясничных и нижних грудных позвонков. При этом в поджелудочной железе различают несколько анатомических частей – головка, тело и хвост. Головка железы расположена в области двенадцатиперстной кишки, которая ее огибает. Именно на уровне этой части органа происходит слияние общего протока поджелудочной железы с желчным протоком. Объединившиеся желчевыводящий и проток поджелудочной железы открываются в просвет двенадцатиперстной кишки. В теле железы проходит общий проток, в который на всем протяжении впадают множество дополнительных протоков более мелкого калибра. В хвосте поджелудочной расположено наибольшее число железистых клеток, причем количество клеток, синтезирующих гормоны тут наибольшее.

Участие поджелудочной железы в пищеварении

На самом деле анатомическая простота строения железы не соответствует сложной функции, которая на нее возложена. Ведь панкреатический сок – это концентрированный коктейль различных пищеварительных ферментов. Рассмотрим различные виды ферментов и их функцию по отдельности:

На самом деле анатомическая простота строения железы не соответствует сложной функции, которая на нее возложена. Ведь панкреатический сок – это концентрированный коктейль различных пищеварительных ферментов. Рассмотрим различные виды ферментов и их функцию по отдельности:

Амилаза – фермент, который участвует во фрагментации углеводных цепочек. Именно благодаря данному ферменту длинные цепочки углеводов укорачиваются и распадаются до уровня единичных молекул сахаров, которые могут быть усвоены слизистой кишечника. Этот фермент уже в просвете протоки поджелудочной железы находится в активном состоянии.

Липаза – этот фермент активно воздействует на жиры. Оказывает расщепляющее воздействие на сложную структуру простых жиров, расщепляя их на жирные кислоты и глицерин. В таком виде структурные единицы жиров усваиваются в пищеварительном тракте.

Нуклеаза – участвует во фрагментации цепочек ДНК, РНК поступившей пищи. Именно данный фермент разрывает связи между нуклеиновыми кислотами, высвобождая из цепи свободные нуклеиновые кислоты, которые могут быть усвоены организмом и в дальнейшем использоваться для построения информационных генетических структур самого организма.

Трипсиноген и химотрипсиноген – эти вещества синтезируются железами поджелудочной железы в неактивной форме. Лишь в просвете двенадцатиперстной кишки происходит их активация под воздействием активного трипсина, кишечного фермента энтерокиназы при кислотности равной pH 6 – 8. Активация данного фермента осуществляется лишь в просвете кишечника для того, чтобы предотвратить повреждение самой поджелудочной железы.

Трипсиноген и химотрипсиноген – эти вещества синтезируются железами поджелудочной железы в неактивной форме. Лишь в просвете двенадцатиперстной кишки происходит их активация под воздействием активного трипсина, кишечного фермента энтерокиназы при кислотности равной pH 6 – 8. Активация данного фермента осуществляется лишь в просвете кишечника для того, чтобы предотвратить повреждение самой поджелудочной железы.

В просвете кишечника под воздействием вспомогательных факторов приходит отщепление от белковой молекулы трипсиногена и химотрипсиногена концевого участка цепочки аминокислот. Благодаря этому происходит активация фермента, который приступает к процессу активного расщепления белковых молекул поступивших с пищей. Эти ферменты разрушают длинную аминокислотную цепочку белков. Благодаря этому процессу происходит развертывание белковых молекул, вытягивание цепочек, что делает возможным в дальнейшем отщепление концевых аминокислот, расположенных в начале и конце цепи.

Профосфолипазы – ферменты, которые активно воздействуют на сложные жиры – фосфолипиды. Так же как и трипсин, фосфолипаза в просвете кишечника должна быть активирована путем отщепления небольшой аминокислотной цепи. Благодаря этому механизму активации, фермент не воздействует на клеточные стенки тканей поджелудочной, которые в большом количестве содержат фосфолипиды.

В отношении расщепления жиров важно отметить важную роль, которую играет желчь. Дело в том, что жиры в просвет двенадцатиперстной кишки поступают в виде крупных жировых капель. Но для активного их расщепления необходимо формирование эмульсии состоящей из капель диаметром не более 5 мкм. Благодаря этому многократно увеличивается площадь контакта между жировыми капельками и ферментами, которые в состоянии их расщепить. Именно благодаря желчи удается достичь максимального измельчения жировых капель.

Как регулируется работа поджелудочной железы?

Регуляция работы этой железы – это многоуровневый процесс. Большое влияние на активность работы секретирующих клеток оказывает центральная нервная система. Доказано, что вид пищи, упоминание о ней, обонятельные или вкусовые ощущения приводят к резкому повышению активности поджелудочной. Это воздействие производится посредством вегетативной нервной системы. Парасимпатическая часть нервной системы через блуждающий нерв повышает активность железы. В то же время, симпатическая система снижает ее активность.

Регуляция работы этой железы – это многоуровневый процесс. Большое влияние на активность работы секретирующих клеток оказывает центральная нервная система. Доказано, что вид пищи, упоминание о ней, обонятельные или вкусовые ощущения приводят к резкому повышению активности поджелудочной. Это воздействие производится посредством вегетативной нервной системы. Парасимпатическая часть нервной системы через блуждающий нерв повышает активность железы. В то же время, симпатическая система снижает ее активность.

Большое значение в регуляции активности поджелудочной железы имеют свойства желудочного сока. Повышение кислотности желудка, его механическое растяжение приводят к повышению секреции поджелудочной. Так же механическое растяжение двенадцатиперстной кишки, повышение кислотности в ее просвете приводят к секреции гормоноподобных веществ (секретин, холецистокинин), которые стимулируют работу поджелудочной.

Однако на поджелудочную железу оказывается не только стимулирующее влияние, но и тормозящее. Реализуется оно посредством работы симпатической нервной системы и благодаря таким гормонам как глюкагон, соматостатин.

Важным является так же способность поджелудочной железы подстраиваться под ежедневный рацион. В том случае, если в пище преобладает углеводный компонент, то вырабатываемый железой секрет будет содержать преимущественно амилазу, при преобладании белковой пищи – трипсин, жирная пища будет способствовать выработке липаз.

Эндокринная функция поджелудочной железы

В отличие от клеток, которые секретируют в просвет канальцев, эндокринные клетки поджелудочной секретируют гормоны непосредственно в циркулирующую в тканях кровь. И, благодаря активному кровотоку в большом и малом кругу кровообращения, гормоны разносятся по всему организму в поисках специфических клеточных рецепторов.

В отличие от клеток, которые секретируют в просвет канальцев, эндокринные клетки поджелудочной секретируют гормоны непосредственно в циркулирующую в тканях кровь. И, благодаря активному кровотоку в большом и малом кругу кровообращения, гормоны разносятся по всему организму в поисках специфических клеточных рецепторов.

Основные участки, в которых сконцентрированы эндокринные клетки поджелудочной железы, называются островками Лангерганса. Причем разные клетки специализируется на синтезе различных гормонов. Бета клетки синтезируют и секретируют инсулин, за секрецию гормона глюкагон отвечают альфа клетки.

Функции гормонов поджелудочной железы

Инсулин – этот гормон активно участвует в обменных процессах, причем его функция не ограничивается лишь регуляцией метаболизма углеводов. Уровень инсулина влияет на обменные процессы аминокислот, углеводов, жиров. При этом инсулин способствует усваиванию расщепленных в процессе пищеварения веществ, их распределению в организме после попадания в кровь. Именно благодаря инсулину углеводы, аминокислоты и некоторые компоненты жиров могут проникать через клеточную стенку из крови внутрь каждой клетки организма. Без инсулина, при дефекте молекулы гормона или рецептора клетки, растворенные в крови питательные вещества остаются в ее составе и оказывают на организм токсическое действие. Наиболее распространенной патологией, связанной с нарушением работы инсулина является такое известное всем заболевание как сахарный диабет.

Глюкагон – во многом этот гормон оказывает противоположное инсулину действие. Основной функцией данного гормона является мобилизация внутриклеточных резервов углеводов и их использование в энергетических целях. Благодаря этому гормону поддерживается нормальный уровень глюкозы в крови даже в период строгих диет и голодовок.

Уровень гормонов поджелудочной железы регулируется по принципу обратной связи. При повышении уровня глюкозы в крови происходит высвобождение инсулина, при его снижении повышается уровень глюкагона.

В заключение, хотелось бы обратить Ваше внимание, на тот факт, что поджелудочная железа, массой в 70 – 80 грамм в течение суток вырабатывает около 2 – 2,5 литров панкреатического сока. Вырабатываемый ею секрет нейтрализует кислотность желудочного сока, который, попадая в двенадцатиперстную кишку, может повредить слизистую кишечника.

В заключение, хотелось бы обратить Ваше внимание, на тот факт, что поджелудочная железа, массой в 70 – 80 грамм в течение суток вырабатывает около 2 – 2,5 литров панкреатического сока. Вырабатываемый ею секрет нейтрализует кислотность желудочного сока, который, попадая в двенадцатиперстную кишку, может повредить слизистую кишечника.

Несмотря на свои малые размеры, простоту анатомического устройства поджелудочная железа является ключевым органом пищеварения и обменных процессов в организме. Вырабатываемый ею секрет является концентрированной смесью пищеварительных ферментов. Важным является механизм активации вырабатываемых железой ферментов именно в просвете двенадцатиперстной кишки. Этот механизм позволяет предотвращать ферментные повреждения самой поджелудочной железы, при этом, не изменяя активности пищеварения в просвете тонкой кишки.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

По всем вопросам, связанным с функционированием сайта, Вы можете связаться по E-mail: Адрес электронной почты Редакции: abc@tiensmed.ru или по телефону: +7 (495) 665-82-37

Источник