Что будет если перекрыть проток поджелудочной железы

Повреждение поджелудочной железы относится к самым тяжелым травмам, которые возникают в брюшной полости. Происходят они редко из-за топографического расположения железы, благодаря которому она закрыта от травмирования. Забрюшинная локализация обеспечивает защиту ПЖ впереди мышцами брюшного пресса и другими органами, прикрывающими железу, сзади — длинными мышцами спины и поясницы, позвоночным столбом и ребрами. Поэтому повреждения ПЖ являются относительно редкими – примерно 1−4% от всех травм органов живота. Смерть наступает в 12−30%. Травмы ПЖ (код по МКБ 10: s.36.2) опасны тем, что возникает посттравматический панкреатит — тяжелая патология, требующая длительного лечения.

Виды травм поджелудочной железы

Все травмы ПЖ разделяются:

- на открытые — нанесенные колющими и режущими предметами, огнестрельным оружием,

- на закрытые — результат ушиба поджелудочной железы или произведенных тупых ударов в область ее проекции на живот и спину,

- на полученные при проведении хирургических операций на самой железе или других органах брюшной полости.

Любые нарушения ПЖ разделяются:

- на изолированные – повреждается только паренхима ПЖ,

- на сочетанные – затрагиваются соседние органы (желудок, печень, кишечник, левая почка, селезенка).

В случае разнообразных травм в области живота повреждения ПЖ встречаются в 1−8% случаев и редко бывают изолированными: у 70% пациентов может произойти сопутствующее растяжение, или разорваться другой орган.

Повреждение ПЖ чаще является результатом закрытой травмы живота и составляет 5:1. Существует несколько видов нарушений целостности железы, полученных при воздействии на брюшную полость:

- ушиб поджелудочной железы с сохраненной целостностью брюшины, покрывающей орган снаружи,

- неполный разрыв тканей ПЖ или одной брюшины,

- полный разрыв паренхимы органа.

Для закрытых травм характерно в первую очередь повреждение тела ПЖ. Это объясняется тем, что тело органа плотно прижимается к позвоночному столбу в момент ушиба или резкого подъема давления в полости живота.

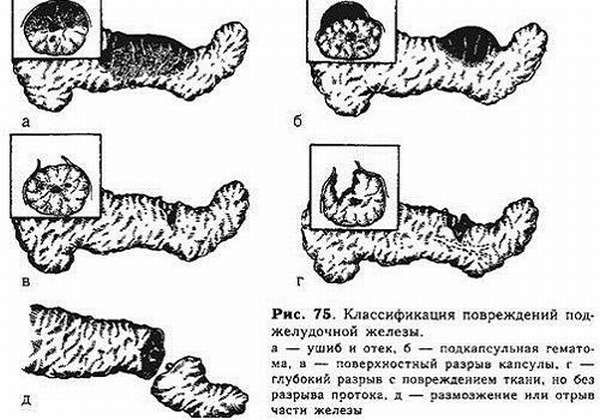

Любая травма ПЖ имеет несколько степеней тяжести. Существующая классификация выделяет 5 степеней повреждений:

- I — несильный ушиб ПЖ или поверхностная рана без вовлечения вирсунгова канала, с кровоизлиянием в паренхиму органа,

- II — сильный надрыв паренхимы без нарушения целостности главного протока,

- III — разрыв в дистальной части или нарушение целостности ткани органа с изменением проходимости центрального протока,

- IV — пересечение в проксимальном отделе или повреждение основного протока,

- V — полное разрушение структуры тканей и сосудов головки ПЖ.

При разрыве головки поджелудочной симптомы будут аналогичными внутрибрюшному кровотечению. Это объясняется локализацией в головке основной массы крупных сосудов. К последствиям травмы тела или хвоста относится острый панкреатит. При этом в паренхиме образуются кисты и фистулы.

К открытым нарушениям ПЖ относятся:

- колото-резаные,

- огнестрельные раны.

Причины возникновения травм ПЖ

Существует несколько основных причин, приводящих к травме ПЖ:

- ранения (колющими, режущими предметами, ножом, огнестрельным оружием),

- тупой удар по животу или пояснице,

- сдавливание ПЖ в результате несчастного случая или аварии,

- оперативное вмешательство.

Закрытые повреждения ПЖ появляются при падении с высоты, в результате удара о руль, велосипед. Этому способствуют имеющиеся в железе новообразования — доброкачественные и злокачественные: даже незначительное воздействие на железу может вызвать ее разрыв.

Хирургическое вмешательство

Хирургические операции, приводящие к повреждениям капсулы, паренхимы или общего протока, связаны не только непосредственно с манипуляциями на ПЖ, но и:

- со взятием биопсии,

- с раком головки ПЖ,

- с резекцией желудка, селезенки,

- с оперативным вмешательством на соседних, близко расположенных органах (случайных травмах, при проведении операций по поводу рака желудка и толстой кишки, в результате ушивания язвы ДПК и желудка).

Это не зависит от умения хирурга, хотя его квалификация — немаловажный фактор. Поджелудочная железа является очень нежным органом, который чрезвычайно сложно оперировать или проводить на ней любые манипуляции. Наличие широкой сети сосудов и протоков, железистое строение ткани делают опасными радикальные вмешательства не только на самой ПЖ, но и на близлежащих органах – из-за опасности повредить общий проток органа либо его ткань. Ушить паренхиму или сам проток практически невозможно. В тяжелых случаях проводят резекцию поврежденной части железы.

Закрытые травмы поджелудочной железы

Повреждение ПЖ чаще фиксируется при закрытой травме. У мужчин эта статистика выше в 4 раза, чем у женщин.

К закрытым относятся кровоизлияния в паренхиму и ушибы ПЖ. Для закрытых травм характерно поражение головки и хвоста. Происходит тромбоз сосудов, нарушается кровообращение в железе, развивается некроз тканей ПЖ, множественные кровоизлияния в соседние органы и забрюшинное пространство. Свободное попадание поджелудочного сока с ферментами в окружающую паренхиму вызывает возникновение воспалительно-дегенеративного процесса. Если кровотечение продолжается, у пациента развивается шок.

В случаях отсутствия показаний для проведения немедленной ревизии брюшной полости при закрытой травме живота (нет признаков кровотечения или поврежденного полого органа), и оперативное вмешательство не проводится незамедлительно, диагностика повреждений и начало их лечения происходит поздно. В результате развивается посттравматический панкреатит с осложнениями. В таких случаях воспаление в тканях проявляется прогрессирующей деструкцией, а тяжесть состояния пациента усиливается дальнейшими осложнениями.

Открытые травмы

Из-за нарушений ПЖ открытого типа целостность органа нарушается редко. Железа хорошо защищена мышцами, другими органами, ребрами и позвоночным столбом. Но в редких случаях такие травмы происходят: нарушается целостность внешней капсулы и глубоких тканей. При огнестрельных ранах повреждается общий проток, что приводит к тромбозу сосудов. Сильные изменения паренхимы при травмах оставляют 4%. Поэтому при открытых ранах редко происходит повреждение органа с глубокими нарушениями.

Повреждения ПЖ сразу выявляются при проведении ревизии брюшной полости, если произошла открытая травма живота. Это дает возможность раннего проведения терапии сразу после полученной травмы.

Клинические признаки и диагностика травм железы

При любом нарушении целостности ПЖ развивается клиника острого посттравматического панкреатита. Установлена его особенность при травмах:

- Распространенность некротического поражения и его тяжесть не зависят от силы воздействующего фактора и величины повреждения. В результате травмы может значительно разрываться паренхима ПЖ, либо несильно трескаться ее капсула. В любом из этих случаев исходом станет массовая гибель клеток органа с нарастающей деструкцией и летальным исходом, если своевременно не проведены диагностические мероприятия и не оказана неотложная помощь.

- Более раннее наступление гнойных осложнений при травмах и значительно более тяжелое их течение, чем при остром воспалении ПЖ другой этиологии.

- Более стертое течение фазы панкреатогенной токсемии — она маскируется обстоятельствами травмы и периода после операции.

Клинические проявления напрямую зависят от характера полученных повреждений, поражения соседних органов, целостности или разрыва сосудов. Осложняется состоянием шока, перитонитом, внутренним кровотечением, которые формируют основную картину травмы.

Главным признаком является боль. Ее отличия от других патологий:

- постоянный характер,

- усиление в положении лежа на спине, уменьшение – на левом боку с притянутыми к груди ногами,

- иррадиация в поясницу и левую лопатку, часто – опоясывающий болевой симптом,

- изменение характера боли через 3−4 часа из-за возможного перитонита.

При развивающемся шоке появляется резкая бледность, потливость, тахикардия, низкие цифры артериального давления.

При перитоните — живот напряженный, наблюдается метеоризм, тошнота, рвота, положительные симптомы раздражения брюшины. Вялая перистальтика, длительное время может отсутствовать стул. Жизнь больного в таком состоянии находится в опасности, на 2−3 день без срочного оперативного вмешательства он погибает.

Нередко состояние пациента может не соответствовать тяжести повреждений и неверно оцениваться как удовлетворительное. В таких случаях беспокоит незначительная болезненность в животе. Но через некоторое время стремительно нарастет симптоматика перитонита, без неотложного хирургического вмешательства может наступить летальный исход.

Дифференциальная диагностика повреждений ПЖ сложная из-за отсутствующих в большинстве случаев симптомов повреждения и несоответствия тяжести полученной травмы жалобам, которых могут отсутствовать в первые часы. Необходим тщательно собранный анамнез и изучение истории болезни: значительно влияние злоупотребления алкоголем или имеющийся диабет, которые могут стать причиной разрыва ПЖ даже при незначительном ушибе в области живота или спины в проекции железы. Ребёнок может пострадать при несильном ударе о руль велосипеда, поэтому важно сразу выяснить механизм травмы.

Лабораторная диагностика дает определенные результаты лишь в 25% случаев: прогрессивно нарастает диастаза крови и мочи, в общем анализе крови выявляется повышенная СОЭ, растет лейкоцитоз, снижается гемоглобин. Анализы необходимо проводить в динамике.

В спорных случаях проводится функциональная диагностика: УЗИ, лапароскопия, ангиография, пункция брюшной полости, при которой обнаруживается кровь. Но в условиях прогрессирующего ухудшения состояния проведение их маловероятно.

Методы лечения травм ПЖ

При тяжелых повреждениях железы основную роль в первые часы играет хирургический метод, который сразу используется и для лечения, и для диагностики (диагностическая лапаротомия). Но эффективность лечения находится в зависимости и от полноценной консервативной терапии. Поскольку всегда, даже при незначительных повреждениях ПЖ, развивается острый панкреатит, терапевтическое лечение назначается на ранних сроках для прерывания развития острого травматического деструктивного панкреатита. Независимо от механизма травмы и масштабов повреждений ПЖ, каждый больной рассматривается как пациент с высоким риском развития острого панкреатита.

Раннее радикальное лечение с немедленными противошоковыми мероприятиями при тяжелой травме ПЖ останавливает массивную кровопотерю и предупреждает развитие травматической кисты. Объем операции зависит от вида и степени повреждения: может проводиться ревизия брюшной полости с удалением сгустков крови, ушиванием поврежденных сосудов. В тяжелых случаях необходима резекция железы с селезенкой. При полном разрыве ПЖ сшить главный проток практически не представляется возможным. Применяется тактика перевязки протока и подведение дистальной культи ПЖ к передней брюшной стенке. В перспективе проводится второй этап операции — пластический.

После операции пациент получает комплексную терапию, необходимую при остром панкреатите, а также для остановки кровотечения (инфузии эритромассы, криоплазмы, аминокапроновой кислоты, дицинона).

Какие последствия травмирования поджелудочной для человека?

Любая, даже незначительная травма ПЖ, опасна своими последствиями. Могут развиваться подкапсульные или внутриорганные гематомы, массивные внутрибрюшные кровотечения.

Поскольку при повреждении ткани ПЖ разрываются мелкие сосуды и протоки, в паренхиму выходят ферменты. Возникает отек ткани, посттравматическое воспаление, развивается некроз, гнойные абсцессы.

К основным, часто встречающимся результатам повреждений ПЖ, относятся:

- острый панкреатит,

- панкреонекроз,

- массивное кровотечение,

- геморрагический шок,

- абсцессы и секвестры,

- тромбоз вен.

Что ожидать от ушиба ПЖ?

Последствия ушиба зависят от его локализации, механизма повреждения и силы повреждающего фактора. При сильном ушибе в области головки повреждаются сосуды, и возникает обильное внутреннее кровотечение. Воздействие на область тела и хвоста вызывает развитие острого панкреатита с осложнениями в виде кист и свищей.

Последствия разрыва поджелудочной железы?

Разрыв ПЖ приводит к проникновению энзимов из вирсунгова и более мелких протоков в окружающие ткани.

В результате их воздействия на паренхиму и гибели клеток развивается отек, тромбозы сосудов, некроз железы, прогрессирующее повреждение протоков и сосудов. В дальнейшем возникают такие осложнения, как абсцессы, псевдокисты, кальцификаты.

Что будет, если лопнет поджелудочная железа?

Если произошло повреждение в брюшной полости, сразу возникает подозрение на повреждение ПЖ — пациент волнуется, что она может лопнуть. Этот термин некорректен по отношению к железе: лопнуть может имеющаяся в ней киста — образование, заполненное жидкостью, но не сама ПЖ, поскольку она является паренхиматозным, а не полым органом. Может произойти надрыв капсулы или разрыв паренхимы вместе с протоком. Это приведет к острому панкреатиту, массивной гибели ткани ПЖ, в дальнейшем при благоприятном исходе могут развиться сахарный диабет и хронический панкреатит, требующие специальной пожизненной диеты и лечения.

В зависимости от масштабов полученной травмы зависит объем лечения и сохранность органа, который нередко приходится удалять, а также жизнь пациента. Своевременная диагностика и неотложная помощь помогут предупредить тяжелые осложнения и сохранить качество жизни.

Список литературы

- Вашетко Р.В. Острый панкреатит и травмы поджелудочной железы. С-Петербург БИНОМ, 2000 г.

- Соколов В.И. Хирургические заболевания поджелудочной железы. М. 1998 г.

- Филин В.И., Костюченко А.Л. Неотложная панкреатология Л. Медицина, 1994 г.

- Гринберг А.А. Неотложная абдоминальная хирургия. М. 2000 г.

- Шульпекова Ю.О., Дранкина О.М., Ивашкин В.Г. Абдоминальный болевой синдром. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. 2002 г. № 4 стр. 8–15.

Источник

Как правило, мы чаще всего беспокоимся о здоровье сердца и сосудов, реже — печени или почек, почти не вспоминая о поджелудочной железе. Между тем этот орган жизненно важен для нормальной работы организма. Именно там происходит синтез инсулина — гормона, регулирующего практически все биохимические процессы внутри клетки. И именно поджелудочная железа производит пищеварительные ферменты, обеспечивающие нормальное протекание процессов переваривания пищи и всасывания питательных веществ. Ведь, вопреки обыденным представлениям, основной этап пищеварения происходит не в желудке, а в тонком кишечнике, куда и поступает панкреатический сок.

Панкреатит: что это за болезнь и каковы ее проявления?

Воспаление поджелудочной железы называется панкреатитом. Его проявления довольно характерны: очень сильная, резкая боль в верхней части живота, которая отдает в спину или опоясывает туловище и не снимается обычными анальгетиками. Другая характерная жалоба — обильная многократная рвота, которую также невозможно остановить в домашних условиях обычными противорвотными средствами. Кроме того, врач при обследовании отмечает напряжение мышц верхней части живота.

Эти признаки — классическая триада симптомов — характерны как для острого панкреатита, так и для обострения хронического панкреатита.

Но при хроническом процессе, то есть при воспалении, которое протекает многие месяцы и годы, кроме боли появляются и признаки экзокринной недостаточности поджелудочной железы (нехватки пищеварительных ферментов), среди них:

- вздутие, урчание, боли в животе;

- внезапные выраженные позывы к дефекации;

- обильный зловонный жирный кал, плавающий на поверхности воды;

- потеря веса, у детей — отставание в росте и развитии.

Эти проявления возникают из-за того, что не до конца переваренные продукты не поступают в кровь для обеспечения организма питательными веществами, а остаются в просвете кишечника и раздражают его.

Воспаление поджелудочной железы: причины

Каким бы ни было воспаление поджелудочной железы — острым или хроническим, с точки зрения медицинской статистики, главной его причиной является избыток алкоголя. Чрезмерное его употребление вызывает до 55% острых[1] и до 80% хронических панкреатитов[2].

Другие возможные причины острого панкреатита:

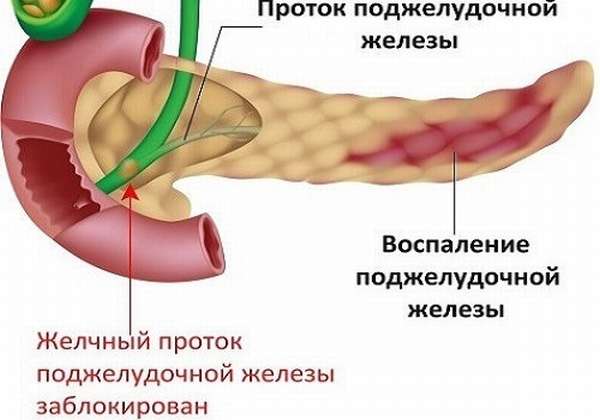

- Заболевания желчевыводящих путей (35%). При повышенном давлении в желчных протоках их содержимое начинает забрасываться в расположенные рядом (и имеющие одно выходное отверстие) протоки поджелудочной железы. Желчь повреждает ткани, которые в норме не должны с ней контактировать, что и вызывает воспаление.

- Травма поджелудочной железы (4%). Она может быть как бытовой (побои, ДТП и прочее), так и вызванной действиями врачей во время операции или диагностических исследований.

- Иные причины (6%): вирусы (гепатита, паротита, цитомегаловируса), опухоли и другие заболевания соседних органов, прием некоторых лекарств (гормоны, некоторые антибиотики, мочегонные и цитостатики), аллергические реакции (анафилактический шок), аутоиммунные процессы.

Причины хронического панкреатита не слишком отличаются от причин острого. На первом месте здесь также стоит алкоголь, на втором — заболевания желчевыводящих путей. Далее, по убыванию частоты следуют:

- лекарственные панкреатиты;

- идиопатические панкреатиты (состояния, когда выявить причину воспаления не удается);

- панкреатиты аутоиммунного характера;

- воспаления, вызванные нарушением обмена веществ (при муковисцидозе, нарушении работы паращитовидных желез, нарушении обмена гемоглобина, дислипидемии);

- интоксикации, в том числе и собственными продуктами обмена при почечной недостаточности (уремии);

- алиментарные панкреатиты (вызываются дефицитом белков и избытком жиров в питании);

- инфекции;

- системные коллагенозы (красная волчанка);

- недостаточное кровоснабжение (атеросклероз);

- травмы;

- сужение протока, как врожденное, так и приобретенное (сдавление опухолью);

- курение.

Отдельно стоит такая причина хронического панкреатита, как наследственная мутация гена, кодирующая синтез пищеварительного фермента трипсина. Эти панкреатиты обычно начинаются в довольно молодом возрасте и без явных причин.

Опасные последствия панкреатита

Самое опасное осложнение острого панкреатита — панкреонекроз. Это состояние, когда пищеварительные ферменты, вместо того чтобы выводиться через протоки в полость кишечника, из разрушенных воспалением клеток попадают непосредственно в ткани поджелудочной железы, фактически переваривая сам орган. Это одна из главных причин летальных исходов при остром панкреатите.

Но даже если этой опасности удается избежать, болезнь не проходит без последствий.

Любое воспаление — неважно, острое или хроническое, — нарушает нормальную работу органа. Если речь идет о работе поджелудочной железы, то прежде всего снижается ее экзокринная функция. Это значит, что вырабатывается слишком мало ферментов для нормального пищеварения, ухудшается усвоение питательных веществ, от чего страдает весь организм. Наблюдается потеря в весе. Появляются признаки нехватки витаминов (в первую очередь жирорастворимых А, D, К), которые могут проявляться в виде хрупкости костей, сухости кожи и волос, кровоточивости. Недостаток железа приводит к анемии. Снижение концентрации жиров в организме нарушает нормальный синтез половых гормонов (жиры — единственный источник, из которого они производятся). Нарушается либидо, меняется характер оволосения. Дефицит белка приводит к атрофии мышц и к отекам.

Кроме ферментов, поджелудочная железа синтезирует и бикарбонаты — вещества, ощелачивающие поступающее из желудка кислое содержимое. Когда их количество уменьшается, для пищевого комка не образуется щелочная среда, и он повреждает слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки. Из-за этого появляются язвы.

Если воспалительный процесс длится долго и погибает большая часть клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, развивается сахарный диабет. Подобное происходит при хроническом панкреатите примерно в 10% случаев[3].

Поскольку воспаленная ткань всегда отекает, она может сдавить выводной проток желчного пузыря, который проходит в толще головки поджелудочной железы. Если отек столь силен, что нарушается нормальный отток желчи, то может начаться желтуха (до 3% случаев).

Кроме того, доказано[4], что есть прямая связь между хроническим воспалением поджелудочной железы и ее злокачественным перерождением.

Диагностика воспаления поджелудочной железы

При диагностике острого воспаления поджелудочной железы врач обращает внимание на характерные жалобы пациента. Во время исследования крови обнаруживаются воспалительные изменения (повышение СОЭ и лейкоцитов), а также наблюдается более чем в три раза увеличенная активность ферментов (амилазы или липазы крови). Определить изменения в самом органе помогает ультразвуковое исследование, но более достоверны магнитно-резонансная томография или компьютерная томография (если эти два вида исследований доступны). При сомнениях (и при наличии соответствующего оборудования) врач может назначить лапароскопию.

Для диагностики хронического панкреатита обычно проводят:

- Анализы крови. С их помощью определяются признаки воспаления, увеличенная активность амилазы, диспротеинемия, характеризующаяся измененным соотношением белков в плазме крови, или гипопротеинемия, свидетельствующая об общем снижении содержания белка в крови.

- Анализ кала общий . При специальном окрашивании под микроскопом видны непереваренные жиры, а если ситуация уже запущенная — непереваренные мышечные волокна.

- Анализ кала на активность ферментов , чаще всего это определение активности панкреатической эластазы-1 в кале. При хроническом панкреатите она снижена.

- Дуоденальное зондирование с анализом содержимого (выполняют при наличии возможности). Процесс происходит следующим образом: пациент глотает специальный зонд, который доходит до двенадцатиперстной кишки; затем ему вводят лекарство, стимулирующее выработку секрета поджелудочной железы; полученные пробы исследуют на активность ферментов трипсина, липазы и содержание бикарбонатов — щелочного субстрата, необходимого для нормальной работы пищеварительных ферментов.

- Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (по назначению также компьютерная томография или магнитно-резонансная томография) — позволяет оценить непосредственно структуру и строение органа.

Кроме того, косвенным признаком развития панкреатита можно считать уменьшение выраженности нарушенного пищеварения после нескольких дней приема панкреатических ферментов.

Меры лечения при панкреатите

Панкреатит — патология, опасная для жизни, поэтому лечение должен назначать только врач.

Если речь идет об остром панкреатите, пациента обязательно госпитализируют в хирургический стационар. Первые три дня необходимо соблюдать голод: вплоть до того, что все содержимое желудка удаляется зондом. К животу прикладывают пузырь со льдом и назначают постельный режим. Эта классическая формула называется «холод, голод и покой», и с нее начинают лечение как при остром панкреатите, так и при обострениях хронического панкреатита.

Конечно, в первом случае такими мерами не ограничиваются. Чтобы уменьшить боль и восстановить нормальный отток панкреатического сока, назначают спазмолитики. Поскольку боль может быть очень сильной, иногда обращаются к наркотическим анальгетикам. Для снижения активности поджелудочной железы назначают антагонисты соматотропина, например октреотид или ланреотид, при сопутствующих кровотечениях — соматостатин или терлипрессин.

В зависимости от состояния пациента прибегают к симптоматическому лечению, позволяющему скорректировать те или иные изменения в его организме. Могут назначать:

- препараты, нормализующие артериальное давление;

- средства, поддерживающие нормальную работу сердца;

- антибиотики при гнойном воспалении и прочее.

Чтобы вывести из крови токсические продукты воспаления, используют инфузионную терапию (так называемые капельницы). Если развивается панкреонекроз, пациента оперируют, удаляя омертвевшие участки поджелудочной железы.

При обострении хронического панкреатита, как уже упоминалось, в первые три дня также рекомендуется режим «холод, голод и покой». По истечении этого срока, если состояние позволяет, можно начинать есть. Поначалу — хорошо разваренные каши, кисели, протертые супы. Постепенно разрешается переходить на твердую пищу.

В рационе при диете должно содержаться много белка, лучше молочного или соевого. Рекомендуется ограничить употребление продуктов с тугоплавкими животными жирами (со свиным, бараньим), но растительные и молочные жиры не запрещены. Более того, нежелательно выбирать обезжиренные молочные продукты. Не только допускаются, но даже рекомендуются (при условии употребления ферментов и нормальной переносимости подобной пищи) жирные десерты, арахисовое масло и прочие продукты такого рода. Категорически запрещается алкоголь. Нельзя есть натощак кислое, жареное, копченое, соленое или начинать трапезу с жирных бульонов, богатых экстрактивными веществами.

Между тем необходима не только диета, но и прием лекарств. Чтобы снять боль, рекомендуют принимать анальгетики и спазмолитики. Обезболивающим действием обладают и ферменты поджелудочной железы — они обеспечивают покой пораженному органу[5] во время приема пищи. Ферментные препараты на постоянной основе назначают при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы. Они восстанавливают нормальное пищеварение, позволяя усваиваться всем необходимым питательным веществам. А чтобы поддержать их эффект и восстановить нормальную среду в двенадцатиперстной кишке, назначают Н2-блокаторы, или ингибиторы протонной помпы, которые снижают кислотность желудочного сока.

Источник