Бокаловидные клетки поджелудочной железы

Тело человека – это миллионы клеток разной формы, вида и размеров. Они настолько малы, что рассматривать и изучать их можно только под микроскопом. По сути, клетки – это микроскопические кирпичики, из которых выстраиваются ткани, системы органов и весь организм. Несмотря на различие форм, для всех клеток характерна общая схема строения. Они состоят из внешней мембраны, центрального ядра и полужидкой цитоплазмы. О клетках разного вида можно говорить долго, но в этой статье будет рассмотрен только один вид, называемый бокаловидными клетками. Постараемся понять, что они представляют собой, где локализуются и как функционируют.

Варианты названий

Такие клетки известны под несколькими названиями. Часто используется словосочетание «энтероцит бокаловидный», «бокаловидный экзокриноцид» и «бокаловидный грандулоцит». На латыни бокаловидная клетка называется enterocytus caliciformis. Иногда используется термин «клетка гоблет», который также обозначает бокаловидную клетку. Все эти термины между собой равнозначны и используются как синонимы.

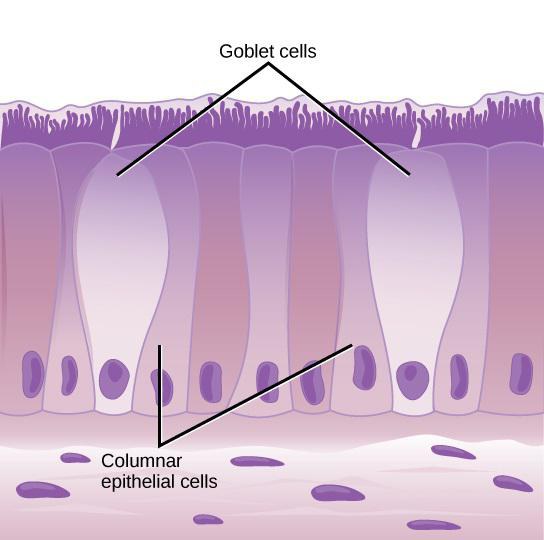

Название отразило необычную форму клеток. Они похожи на высокий узкий бокал, чуть расширяющийся кверху.

Клетки этого вида относятся к эпителию слизистых оболочек и занимаются продуцированием слизи. Они присутствуют в организме как человека, так и животных.

Локализация. Кишечник

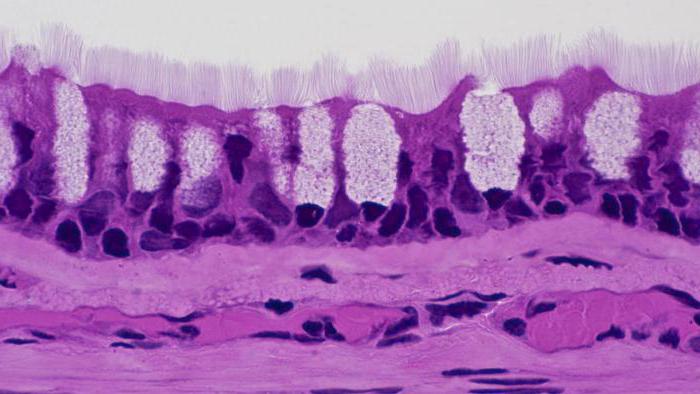

Бокаловидная клетка является частью эпителия нескольких органов человека. Одно из мест локализации – кишечник. Эпителий кишечника имеет довольно сложное строение. Он объединяет несколько видов энтероцитов, среди которых каемчатые, бокаловидные, ацидофильные, бескаемчатые, эндокринные, малодифференцированные и другие. Все они являются одноклеточными железами с разными функциями. Так, например, каемчатые клетки эпителия занимаются пристеночным перевариванием и всасыванием. Бокаловидные отвечают за выработку слизи (об этом ниже поговорим подробнее). Эндокринные клетки продуцируют гормоны кишечного тракта, ацидофильные клетки Паннета производят несколько пищеварительных ферментов. Функция малодифференцированных клеток – регенерация эпителия.

Бокаловидные клетки кишечника размещаются на кишечных ворсинках. Они встраиваются по одной между каемчатыми клетками. На вершинных частях ворсинок и в трубчатых углублениях слизистой оболочки, называемых либеркюновыми железами или кишечными криптами, бокаловидные клетки не встречаются. Хотя бывают редкие исключения.

В тонком кишечнике клеток этого вида больше. 9,5 % энтероцитов – бокаловидные клетки эпителия. Более того, их число увеличивается по дистальному направлению кишки. Они равномерно распределяются по верхней части крипт и основанию ворсинок, на самих ворсинках их значительно меньше.

Дыхательные пути

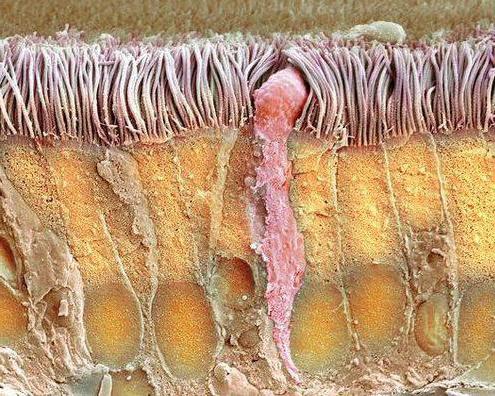

Еще одно место локализации бокаловидных экзокриноцитов – дыхательные пути. Здесь из этих клеток состоит почти 30 % эпителия. Клетки также располагаются одиночно. В них имеются вакуоли, наполненные слизистым секретом. Вакуоли занимают расширенную апикальную часть. Суженная часть клетки содержит комплекс Гольджи и множество митохондрий. Бокаловидная клетка дыхательных путей снабжена микроворсинками, которые после выделения слизи становятся заметнее.

Выделение слизи носит циклический характер, который зависит от внешних факторов, то есть от температуры и влажности.

Бокаловидные клетки конъюнктивы

Следующее место локализации бокаловидных клеток – конъюнктива глаза. В слизистой конъюнктивы их довольно много. Секрет, выделяемый этими клетками, имеет отличия от слизи, выделяемой эпителием в других органах. Бокаловидные клетки конъюнктивы располагаются на базальном слое и имеют овальную и круглую форму. Слизь, которую они синтезируют и выделяют, связывается в своеобразную сеть, которая захватывает и фиксирует чужеродные тела и бактерии. Во время мигания сеть разрывается и смещается к медиальному краю, удаляя из глаза мусор и бактерии.

Бокаловидные клетки поджелудочной железы

Бокаловидные клетки присутствуют в выводных протоках поджелудочной железы. Они расположены не по всему протяжению протоков, а в их широкой части. Здесь экзокринные железы формируют слизистую оболочку.

Околоушная слюнная железа

Слюнная железа также насыщена бокаловидными клетками. Они располагаются около устья и выделяют слизь, способную поставить химический барьер микробам. С возрастом количество бокаловидных клеток в околоушных слюнных железах уменьшается. Противомикробный барьер ослабевает.

Подробнее о функциях

Бокаловидные клетки продуцируют нерастворимую слизь, которая носит название муцин. Муцин выстилает слизистую оболочку, иногда накапливаясь до толщины 1,5 мм. Чтобы сформировать его, муцитогенные гранулы абсорбируют воду и разбухают. Слизь бокаловидных клеток имеет несколько функций. В желудке, поджелудочной железе и кишечнике она увлажняет слизистые оболочки органов, продвигает содержимое желудка и кишечника, является частью процесса пристеночного пищеварения. В конъюнктиве, кроме увлажнения, имеет защитную функцию, в слюнных железах – барьерную.

Антитела бокаловидных клеток

В нормальном состоянии антитела к бокаловидным клеткам отсутствуют в крови. Если при анализе крови из вены выявлены эти антитела, значит, у пациента неспецифический язвенный колит. Поэтому анализ на антитела бокаловидных клеток назначают для дифференциальной диагностики хронических воспалительных заболеваний кишечника.

Источник

[13-110]

Антитела к бокаловидным клеткам кишечника, IgG

Антитела к бокаловидным клеткам кишечника – это направленные против антигенов бокаловидных клеток тонкой и толстой кишки аутоантитела, которые являются маркером неспецифического язвенного колита.

Синонимы русские

АБК, антитела к бокаловидным энтероцитам.

Синонимы английские

Anti-Intestinal goblet cells antibodies, IIFT, goblet-cell antibodies, Anti-Goblet Cell Ab, AGCA, Anti-Enterocyte Antibodies.

Метод исследования

Непрямая реакция иммунофлюоресценции.

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Венозную кровь.

Как правильно подготовиться к исследованию?

Не курить в течение 30 минут до исследования.

Общая информация об исследовании

Бокаловидные клетки (или бокаловидные экзокриноциты) составляют 9,5 % от всех эпителиальных клеток кишечника. Они расположены на кишечных ворсинках поодиночке среди каемчатых энтероцитов и обычно не выявляются на вершине ворсинок или дне крипт (трубчатых углублений оболочки кишечника). Количество бокаловидных клеток увеличивается от тонкой к толстой кишке, то есть в двенадцатиперстной кишке их значительно меньше, чем в прямой. Бокаловидные клетки накапливают муцин, который, являясь основным компонентом слизи, увлажняет поверхность слизистой, поддерживает водно-солевой баланс, способствует продвижению химуса (пищевого комка), участвует в пристеночном пищеварении. По результатам недавних исследований, бокаловидные клетки способны взаимодействовать с антигенпрезентирующими клетками в стенке желудочно-кишечного тракта и играть важную роль в формировании оральной толерантности к антигенам пищи и микробиоте кишечника, что имеет особое значение в изучении механизмов развития аутоиммунной патологии кишечника и пищевой аллергии.

Антитела к бокаловидным клеткам кишечника в норме отсутствуют в крови. Аутоантигеном для них, вероятно, выступает муцин, но этот факт окончательно не установлен. Они являются серологическим маркером неспецифического язвенного колита и, возможно, имеют значение в патогенезе данного заболевания.

Неспецифический язвенный колит (НЯК) – это хроническое заболевание кишечника неясной этиологии, для которого характерно язвенно-воспалительное повреждение слизистой оболочки толстой кишки. Обычно поражение начинается с прямой кишки, распространяется на все отделы толстой кишки и в 18-30 % случаев затрагивает терминальные отделы подвздошной кишки. Воспалительные повреждения в стенке кишечника совпадают с распределением бокаловидных клеток в слизистой пищеварительного тракта: для НЯК не характерно поражение проксимальных отделов тонкой кишки, двенадцатиперстной кишки, где бокаловидных клеток мало, но специфично воспаление прямой кишки, где количество бокаловидных клеток максимальное.

Антитела к бокаловидным клеткам выявляются у 30 % больных НЯК и отсутствуют у людей с болезнью Крона и другими заболеваниями кишечника. Специфичность анализа для язвенного колита составляет 100 %. Одновременное определение антинейтрофильных цитоплазматических антител (АНЦА) увеличивает чувствительность теста до 70-83 %.

Для чего используется исследование?

- Для диагностики неспецифического язвенного колита;

- для дифференциальной диагностики хронических воспалительных заболеваний кишечника (болезни Крона, неспецифического язвенного колита);

- для обследования близких родственников пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника.

Когда назначается исследование?

- При клинических и лабораторных признаках хронических воспалительных заболеваний кишечника (диарея, кровь в стуле, снижение массы тела, лихорадка, потеря белка и электролитов);

- при обследовании близких родственников пациента с неспецифическим язвенным колитом.

Что означают результаты?

Референсные значения:

В норме антитела к бокаловидным клеткам кишечника отсутствуют.

Причины повышения уровня антител к бокаловидным клеткам кишечника:

- неспецифический язвенный колит.

Важные замечания

Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний кишечника проводится после исключения возможных инфекционных причин патологии (например, шигеллеза, амебиаза, эшерихиоза), а также новообразований.

Также рекомендуется

- Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения)

- Антитела к глиадину, IgG

- Антитела к эндомизию, IgA

- Кальпротектин в кале

- Белок общий в сыворотке

- С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью)

- Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)

- Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

- Анализ кала на скрытую кровь

- Копрограмма

- Диагностика воспалительных заболеваний кишечника (антитела к бокаловидным клеткам кишечника и протокам поджелудочной железы)

- Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита

Кто назначает исследование?

Гастроэнтеролог, терапевт

Литература

- Autoantibodies in ulcerative colitis and Crohn’s disease. Euroimmun.

- Danese S., Fiocch C. Ulcerative Colitis. N Engl J Med 2011; 365:1713-1725

- McDole et al. (2012). “Goblet cells deliver luminal antigen to CD103+ dendritic cells in the small intestine”. Nature 483: 345–349.

- Robert D. Odze, John R. Goldblum. Surgical Pathology of the GI Tract, Liver, Biliary Tract and Pancreas. Elsevier Health Sciences, 2009 – p. 177.

Источник

Эндокринная часть поджелудочной железы. Регенерация поджелудочной железы.

Островки состоят из эпителиальных клеток — панкреатических эндокриноцитов, или инсулоцитов. Величина островков, их форма и число входящих в состав клеток очень различны. Общее количество островков в поджелудочной железе достигает 1-2 млн. Средний размер островка 0,1-0,3 мм. Общий объем эндокринной части составляет около 3% всего объема железы. Островки пронизаны кровеносными капиллярами, окруженными перикапиллярным пространством. Эндотелий капилляров имеет фенестры, облегчающие поступление гормонов от инсулоцитов в кровь через перикапиллярное пространство.

В островковом эпителии различают 5 видов клеток: А-клетки, В-клетки, D-клетки, ВИП-клетки, РР-клетки.

А-клетки (альфа-клетки, или ацидофильные инсулоциты) — это крупные округлые клетки с бледным крупным ядром и цитоплазмой, содержащей ацидофильные гранулы. Гранулы обладают и аргирофилией. В состав этих гранул входит гормон глюкагон, расщепляющий гликоген и повышающий содержание сахара в крови.

А-клетки рассеяны по всему островку, образуя нередко небольшие скопления в центральной части. Они составляют около 20-25% от всех инсулоцитов.

В-клетки (бета-клетки, или базофильные инсулоциты) имеют кубическую или призматическую форму, крупное темное, богатое гетерохроматином ядро. Доля В-клеток достигает 70-75% от общего числа инсулоцитов. В цитоплазме В-клеток накапливаются осмиофильные гранулы, содержащие гормон инсулин. Инсулин регулирует синтез гликогена из глюкозы. При недостатке продукции инсулина глюкоза не превращается в гликоген, содержание ее в крови повышается и создаются условия для развития заболевания, называемого сахарным диабетом.

D-клетки (дельта-клетки, или дендритические инсулоциты) составляют 5-10% среди всех островковых клеток. Форма их иногда звездчатая с отростками. В цитоплазме определяются гранулы средних размеров и плотности. В гранулах накапливается гормон соматостатин. Он тормозит секрецию инсулина и глюкагона, снижает продукцию ряда гормонов желудочно-кишечного тракта — гастрина, секретина, энтероглюкагона, холецистокинина и др., подавляет секрецию соматотропного гормона в гипофизе.

ВИП-клетки (аргирофильные клетки) встречаются в островках в небольшом количестве. В цитоплазме выявляются плотные аргирофильные гранулы, содержащие вазоактиеный интестиналъный полипептид. Он обладает выраженным сосудорасширяющим дейтвием, снижает кровяное давление, угнетает секрецию соляной кислоты в желудке, стимулирует выделение глюкагона и инсулина.

РР-клетки — полигональной формы инсулоциты, расположенные преимущественно по периферии островка. Количество их — 2-5% от общего числа клеток островка. В цитоплазме РР-клеток выявляются мелкие гранулы, содержащие панкреатический полипептид. Основная роль панкреатического полипептида в организме — регуляция скорости и количества экзокринной секреции поджелудочной железы и желчи в печени. Таков клеточный состав островкового эпителия, представляющего собой мозаику дивергентно развивающихся клеточных дифферонов.

В дольках поджелудочной железы встречаются еще ацинозно-инсулярные клетки, в цитоплазме которых одновременно содержатся гранулы, характерные как для ацинозных, так и для островковых клеток.

Ткани поджелудочной железы иннервируют блуждающий и симпатический нервы. В интрамуральных вегетативных ганглиях находятся холинергические и пептидергические нейроны, волокна которых заканчиваются на клетках ацинусов и островков. Между нервными клетками ганглиев и островковыми клетками устанавливается тесная связь с образованием нейроинсулярных комплексов.

С возрастом в поджелудочной железе постепенно уменьшается количество островков. В островках наблюдаются закономерные возрастные изменения клеточных взаимоотношений, заключающиеся в быстрой смене после рождения преобладания А-клеток над В-клетками на преобладание В-клеток над А-клетками у взрослых. Затем происходит постепенное увеличение количества А-клеток, которое наряду с одновременным, хотя и незначительным, уменьшением числа В-клеток приводит нередко в пожилом и особенно старческом возрасте вновь к преобладанию А-клеток над В-клетками.

Регенерация поджелудочной железы. В эмбриогенезе островки растут благодаря пролиферации исходных клеток-предшественниц и их дивергентной дифференцировке в соответствующие клеточные диффероны. У взрослых физиологическая регенерация ацинозных и островковых клеток происходит в основном путем внутриклеточного обновления органелл. Митотическая активность клеток в связи с высокой специализацией низкая. После резекции части или повреждения органа наблюдается некоторое повышение уровня пролиферативной активности клеток ацинусов, протоков и островков, последующее образование новых ацинусов. Однако ведущей формой регенерации экзокринной части железы является регенерационная гипертрофия.

Восстановительные процессы в эндокринной части железы происходят за счет пролиферативной активности инсулоцитов и клеток эпителия протоков путем ацино-инсулярной трансформации.

– Также рекомендуем “Печень. Развитие печени. Строение печени.”

Оглавление темы “Строение желудка. Строение кишечника.”:

1. Пищевод. Слизистая пищевода. Строение стенки пищевода.

2. Желудок. Развитие желудка. Строение желудка. Железы желудка.

3. Эпителий желез желудка. Клетки желудка. Гормоны желудка.

4. Тонкая кишка. Развитие тонкой кишки. Строение тонкой кишки.

5. Эпителий тонкой кишки. Клетки тонкой кишки.

6. Толстая кишка. Развитие и строение толстой кишки. Червеобразный отросток.

7. Прямая кишка. Строение прямой кишки. Поджелудочная железа.

8. Эндокринная часть поджелудочной железы. Регенерация поджелудочной железы.

9. Печень. Развитие печени. Строение печени.

10. Гепатоциты. Строение гепатоцитов. Образование желчи.

Источник

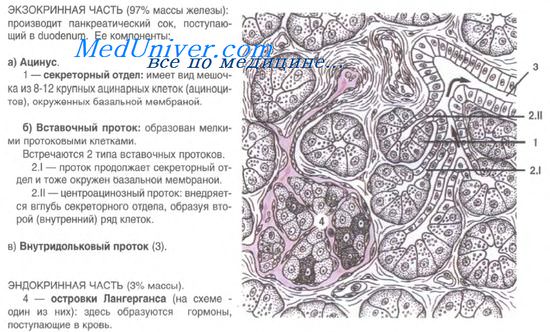

Людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, вовсе не обязательно знать точное строение каждой части органа, однако гистологию и поверхностную анатомию знать полезно.

Некоторым людям подобные знания и вовсе не раз спасали жизнь. Так что такое поджелудочная железа гистология, для чего она необходима и за что отвечает каждая отдельная составляющая органа?

Анатомия и функции железы

Поджелудочная железа состоит из соединительной ткани и заключается в плотную капсулу. Она имеет множество капилляров, необходимых для правильного кровоснабжения, поэтому ее повреждения могут грозить опасными внутренними кровотечениями.

Поджелудочная железа располагается в забрюшной полости туловища человека. Впереди нее находится желудок, который отделяется сальной сумкой, сзади – позвоночник. В задней части железы локализуются лимфоузлы, чревное сплетение и брюшная область аорты. Именно при таком расположении органа нагрузка на него распределяется оптимально.

Форма органа – вытянутая, внешне напоминает запятую. Условно ее разделяют на части:

- Голова (до 35 миллиметров в длину) – располагается около двенадцатиперстной кишки и плотно к ней примыкает.

- Тело (до 25 миллиметров) – локализуется в области первого поясничного позвонка.

- Хвост (до 30 миллиметров).

Таким образом, длина самого органа взрослого человека составляет, как правило, не более 230 миллиметров.

Анатомия органа сложна. Поджелудочная железа является одним из органов эндокринной системы. Ее ткани по типу строения и структуры разделяются на два вида: экзокринную и эндокринную.

Экзокринная часть железы формирует и выделяет ферменты, требующиеся в пищеварении в области двенадцатиперстной кишки. Именно они помогают переварить основные пищевые компоненты в пище. Эндокринная часть осуществляет выработку гормонов и производит обмен веществ.

Несмотря на то, что поджелудочная железа является цельным органов, ее анатомия и гистология значительно отличается от других.

Гистологическое строение поджелудочной

Гистология – научный раздел биологии, который занимается изучением строения и функций составляющих организма, тканей и органов. Поджелудочная железа – единственный орган в организме, который формирует и выделяет как внутренний, так и внешний секрет. Поэтому гистологическое строение поджелудочной железы имеет довольно сложную структуру.

Для того, чтобы проводить полные и подробные исследования тканей используют гистологические препараты. Они представляют собой кусочки тканей, окрашенные специальными составами для изучения под микроскопом.

Экзокринная ткань

Экзокринные ткани поджелудочной железы состоят из ацинусов, формирующих пищеварительные ферменты, и протоков, выводящих их. Ацинусы плотно располагаются друг к другу и соединяются тонким слоем рыхлой ткани, содержащей сосуды. Клетки экзокринной области железы имеют треугольную форму. Ядро клеток – округлое.

Сами ацинусы делятся на две части: базальную и апикальную. Базальная содержит в себе мембраны гранулярной сети. При применении гистологического препарата окрашивание данной части будет довольно равномерным. Апикальная, в свою очередь, принимает кислые оттенки. При помощи гистологического препарата также можно рассмотреть хорошо развитые митохондрии и комплекс Гольджи.

Протоки для выведения ферментов также имеют несколько видов:

- Общий – формируется из, соединяющихся между собой междольковых.

- Вставочные – локализуется в области вставочной части ацинуса. Имеют плоский и кубический эпителий.

- Междольковые – покрыты однослойной оболочкой.

- Межацинозные (внутридольковые).

Именно при помощи оболочек указанных протоков производится секреция бикарбонатов, которая образует щелочную среду в соке поджелудочной железы.

Эндокринная ткань

Эта часть поджелудочной железы образуется из так называемых островков Лангерганса, состоящих из совокупности клеток, которые имеют округлую и овальную форму. Эта ткань отлично снабжается кровью за счет многочисленных капиллярных сетей. Ее клетки плохо окрашиваются при использовании гистологического препарата.

Как правило, выделяются следующие их виды:

- A – вырабатываются на участках периферии и считаются антогонистом инсулина. Они могут закрепляться спиртом и растворяться в воде. Вырабатывают глюкагон.

- B – представляют собой наиболее многочисленную совокупность и располагаются в самом центре островков. Именно они являются источником инсулина, который снижает уровень сахара в крови. Хорошо растворяются в спирте. Плохо окрашиваются препаратом.

- D – формируют и выбрасывают гормон соматостатин, который замедляет синтез клеток А и В. Имеют среднего уровня плотность и размеры, располагаются на периферии.

- D-1 – вырабатывают полипептид и представляют собой наиболее немногочисленную группу клеток. Отвечают за снижение давления, активизируя секрецию железы. Имеют высокую плотность.

- PP-клетки – синтезируют полипептид и усиливают выработку поджелудочного сока. Располагаются также в области периферии.

Гормоны, которые формируются островками Лангерганса, отправляются сразу в кровь, поскольку не имеют протоков. При этом самая большая часть этих участков располагается в «хвосте» поджелудочной железы. Их количество, как правило, со временем изменяется. Так, в период активного роста организма, оно увеличивается, а после двадцати пяти лет постепенно начинает уменьшаться.

Заключение

Для изучения поджелудочной железы гистология играет большую роль. Это необходимо для проведения исследований в области распространенных патологий, таких как панкреатит, а также разработок новых лекарственных средств, хирургических операций и процедур.

Источник