Бикарбоната в поджелудочной железе

Предотвращение самопереваривания поджелудочной железы. Секреция ионов бикарбоната

Необходимо подчеркнуть, что протеолитические ферменты поджелудочного сока не активируются до тех пор, пока не будут выделены в кишечник, поскольку трипсин и другие ферменты могли бы переварить саму поджелудочную железу. К счастью, клетки, которые секретируют протеолитические ферменты в ацинусах поджелудочной железы, выделяют одновременно вещество, названное ингибитором трипсина. Эта субстанция образуется в цитоплазме железистых клеток и предотвращает активацию трипсина как внутри секреторных клеток, так и в ацинусах и протоках поджелудочной железы. Вследствие того, что трипсин активирует другие панкреатические протеолитические ферменты, ингибитор трипсина в той же степени предотвращает их активацию.

При повреждении поджелудочной железы или блокировании протока в поврежденных участках поджелудочной железы может собираться большое количество панкреатического секрета. В таких условиях часто подавляется действие ингибитора трипсина, и происходит стремительная активация панкреатического секрета, который может буквально полностью переварить поджелудочную железу в течение нескольких часов. Такое состояние называют острым панкреатитом. Это состояние может быть смертельным, т.к. сопровождается циркуляторным шоком. Даже если оно не привело к смерти, то в дальнейшем обычно возможна хроническая недостаточность поджелудочной железы.

Секреция ионов бикарбоната

Хотя ферменты поджелудочного сока полностью выделяются ацинусами поджелудочной железы, два других важных компонента панкреатического сока — ионы бикарбоната и вода — выделяются главным образом эпителиальными клетками канальцев и протоков, которые выходят из ацинусов. Когда поджелудочная железа начинает выделять большие количества панкреатического сока, концентрация иона бикарбоната может повышаться вплоть до 145 мэкв/л. Это приблизительно в 5 раз больше, чем количество ионов бикарбоната в плазме, что создает большое количество щелочи в панкреатическом соке и обеспечивает нейтрализацию соляной кислоты, поступающей из желудка в двенадцатиперстную кишку.

Основные моменты клеточных механизмов секреции раствора бикарбоната натрия в канальцы и протоки поджелудочной железы показаны на рисунке. Они заключаются в следующем.

1. Углекислый газ диффундирует внутрь клетки из крови и под влиянием карбоангидразы соединяется с водой, образуя угольную кислоту (Н2СО3). Угольная кислота, в свою очередь, диссоциирует на ионы бикарбоната (НСО3~) и ионы водорода (Н+). Затем ионы бикарбоната в комплексе с ионами натрия (Na+) активно транспортируются через клеточную мембрану в просвет протока.

2. Ионы водорода, образованные путем диссоциации угольной кислоты внутри клетки, обмениваются на ионы натрия через базалъную часть мембраны клетки путем вторичного активного транспорта. Поступившие ионы натрия транспортируются через клеточную мембрану в просвет панкреатического протока, обеспечивая электрическую нейтральность секретируемым бикарбонатам.

3. Суммарное движение натрия и бикарбонатов из крови в просвет протока создает осмотический градиент давления, который обусловливает также осмотический перенос воды в проток, создавая таким образом почти изоосмолярный раствор бикарбоната натрия.

– Вернуться в оглавление раздела “Физиология человека.”

Оглавление темы “Желудочная и поджелудочная секреция”:

1. Регуляция функции желез пищеварительного тракта. Нервная регуляция секреции желез

2. Секреция воды и электролитов в ЖКТ. Физиология слизи желудочно-кишечного тракта

3. Физиология слюны. Секреция слюны

4. Гигиенические свойства слюны. Нервная регуляция слюноотделения

5. Секреция в пищеводе. Физиология желудочной секреции

6. Физиология секреции пепсиногена. Секреция желудочной слизи и гастрина

7. Стимуляция секреции кислоты в желудке. Стимуляция секреции гастрина

8. Физиология и фазы желудочной секреции. Торможение и регуляция желудочной секреции

9. Строение гастрина. Физиология секреции поджелудочной железы

10. Предотвращение самопереваривания поджелудочной железы. Секреция ионов бикарбоната

Источник

Физиология поджелудочной железы

Ацинусы поджелудочной железы продуцируют ферменты, важные для переваривания углеводов, жиров и белков. Панкреатические протоки секретируют в просвет двенадцатиперстной кишки жидкость, богатую бикарбонатами. Важной особенностью является сохранение щелочной реакции среды в протоках и двенадцатиперстной кишке, поскольку в кислой среде ферменты поджелудочной железы теряют активность.

Стимуляция секреции поджелудочной железы

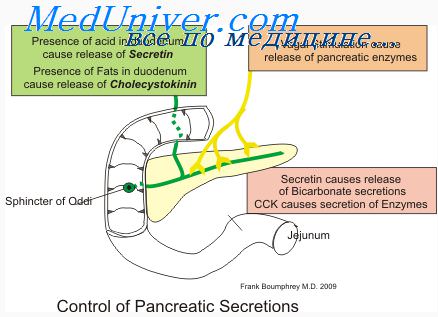

Секреция поджелудочной железы стимулируется блуждающим нервом и различными гормонами (гастрин антрального отдела желудка, холецистокинин-панкреозимин (ХЦК-ПЗ) и секретин тонкой кишки).

Раздражение блуждающего нерва вызывает усиление секреции панкреатических ферментов ацинарной тканью, но не влияет на секрецию бикарбонатов в протоках. ХЦК-ПЗ является очень мощным стимулятором секреции панкреатических ферментов и слабым стимулятором секреции панкреатических бикарбонатов.

Секретин, напротив, не играет существенной роли в секреции ферментов, но является сильным возбудителем секреции бикарбонатов. Взаимосвязь между описанными факторами весьма сложна.

Вид, запах и и прожевывание пищи (нервная фаза) условнорефлекторным путем вызывает стимуляцию секреторного аппарата поджелудочной железы вследствие раздражения блуждающего нерва.

Импульсы с блуждающего нерва через центральную иервную систему вызывают выделение гастрина в антральном отделе желудка, который непосредственно стимулирует отделение панкреатического сока, а также усиливает желудочное кислотовыделение париетальными клетками.

При соприкосновении кислоты со слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки увеличивается высвобождение секретина и в меньшей степени ХЦК-ПЗ. Кроме того, раздражение блуждающего нерва может непосредственно стимулировать париетальные клетки, усиливая желудочное кислотовыделение.

С момента попадания пищи в желудок наступает желудочная фаза панкреатической секреции.

Механическое растяжение дна и антрального отделов желудка стимулирует высвобождение гастрина в антральном отделе и усиливает выделение кислоты париетальными клетками.

Кроме того, высвобождение гастрина происходит под влиянием продуктов переваривания белка. Имеются данные о стимулирующем действии на париетальные клетки желудка кальция, находящегося в просвете кишки.

Наиболее важна кишечная фаза панкреатической секреции. При снижении рН в двенадцатиперстной кишке до 4,5 и ниже происходит выделение секретина. Традиционная концепция такова, что единственным стимулятором выделения секретина является соляная кислота, однако недавно проведенные исследования показали, что таким же действием обладают некоторые жирные кислоты.

Это важно учитывать при лечении больного с острым панкреатитом, когда необходимо принять все меры для поддержания рН среды в двенадцатиперстной кишке около 4,5, чтобы не вызывать стимуляции панкреатической секреции секретином. Наличие соляной кислоты в двенадцатиперстной кишке, также как и некоторые виды пищи являются стимуляторами выделения ХЦК-ПЗ.

Ни углеводы, ни нейтральные жиры не стимулируют панкреатическую секрецию. Из жирных кислот наиболее сильным стимулирующим действием на ХЦК-ПЗ обладают кислоты с углеродной цепью, состоящей из 16 и 18 атомов углерода (пищевые жиры). Жирные кислоты, имеющие молекулы с длиной углеродной цепи 8 и 10 атомов, стимулируют выделение ХЦК-ПЗ в меньшей степени.

По этой причине при лечении острого рецидивирующего панкреатита целесообразно применение специальной смеси триглицеридов со средней длиной углеродной цепи (которая содержит 68 % молекул с 8 атомами углерода, 24 % — с 10 атомами и менее 5%—более чем с 10 атомами углерода и стимулирует выделение панкреатических ферментов в меньшей степени, чем пищевые жиры).

Применение смеси отдельных аминокислот вызывает опосредованную ответную реакцию ферментов [13, 35].

Тот факт, что секретин и ХЦК-ПЗ находятся в большом количестве в двенадцатиперстной и тощей кишке и обеспечивают обильное выделение бикарбонатов и ферментов при перфузии каждого из названных отделов кишечника соответствующим раздражителем, указывает на их большое физиологическое значение. Количества ХЦК-ПЗ, вырабатываемого в двенадцатиперстной кишке, достаточно для обеспечения пищеварения в верхнем ее отделе, а также для обеспечения минимальной панкреатической секреции в случае гастроеюностомии. Как правило, большее количество хлористоводородной кислоты желудка полностью нейтрализуется в начальном отделе двенадцатиперстной кишки, поэтому секретин, выделяемый в дистальном отделе двенадцатиперстной кишки, и тощей кишке, имеет ограниченное значение, за исключением состояния после гастроеюностомии.

Реакция поджелудочной железы на пищу

Существует много способов стимуляции секреторного аппарата поджелудочной железы. Секреция панкреатических ферментов при пищевом раздражении поддерживается на максимальном уровне до тех пор, пока пища продолжает поступать в двенадцатиперстную кишку. Твердая и калорийная пища дольше задерживается в желудке, чем жидкая.

Именно по этой причине переваривание твердой пищи сопровождается более продолжительным выделением панкреатических ферментов, чем жидкой.

На этом наблюдении основаны важные диетические рекомендации при лечении рецидивирующего панкреатита, состоящие в том, что пища должна быть малокалорийной, жидкой, в основном содержать углеводы и минимальное количество жиров и белка.

В экспериментальных условиях присутствие хлористоводородной кислоты в двенадцатиперстной кишке вызывало отчетливое увеличение секреции панкреатических бикарбонатов путем стимуляции продукции секретина.

Однако в одном случае пищевое раздражение не сопровождалось ни уменьшением рН внутридуоденальной среды, ни повышением уровця секретина в плазме по сравнению с базальным. На основании такого рода результатов был обсужден важный вопрос о физиологической роли секретина в процессах пищеварения.

По-видимому, небольшое количество секретина высвобождается во время пищеварения при попадании некоторых кислот в двенадцатиперстную кишку.

Хотя это количество секретина само по себе оказывает небольшое влияние на секрецию панкреатических бикарбонатов, отмечено, что его физиологическое действие на протоки поджелудочной железы заметно возрастает в присутствии ХЦК-ПЗ. В свою очередь физиологическое действие ХЦК-ПЗ на ацинарную ткань усиливается в присутствии секретина.

Таким образом, в результате двойной стимуляции протоков секретином и ХЦК-ПЗ значительно возрастает секреция жидкости и бикарбонатов за счет суммации эффектов. В результате двойной стимуляции ацинарного аппарата ХЦК-ПЗ и секретином значительно повышается секреция ферментов. Все это следует учитывать при диетическом лечении панкреатита в стадии рассасывания, направленном «а предотвращение стимуляции как секретина, так и ХЦК-ПЗ, поскольку каждый из них потенцирует действие другого.

Состав панкреатического сока

Электролиты. Концентрация ионов натрия и калия в панкреатическом соке равна таковой в плазме и не зависит от скорости их секреции.

Концентрация бикарбонатов в панкреатическом соке заметно увеличивается в ответ на стимуляцию эпителия панкреатических протоков секретином. При увеличении концентрации бикарбонатных ионов концентрация хлоридов реципрокно уменьшается.

По существу в панкреатическом соке нет ионизированного кальция, так как он находится в связанном с панкреатическими ферментами состоянии.

Отделение панкреатического сока уменьшается при внутривенном введении таких медикаментозных средств, как ацетазоламид (диамокс), антидиуретический гормон (АДГ), антихолинергические средства, глюкагон и соматостатин. Хотя их применение для лечения острого панкреатита заманчиво, проверенных данных о лечебной ценности названных средств нет.

Панкреатические ферменты. Протеолитические ферменты секретируются в виде проферментов.

Основные ферменты — трипсиноген, химотрипсиноген, эластаза (которая иначе называется эндопептидаза, так как разрывает внутреннюю пептидную связь в молекуле белка), прокарбоксипептидаза А и прокарбоксипептидаза В (иначе называемые экзопептидазами, потому что они разрывают конечную пептидную связь аминокислот).

В соке поджелудочной железы продуцируется только один ингибитор трипсина, предотвращающий преждевременную активацию трипсина в протоках поджелудочной железы.

При попадании панкреатических протеолитических ферментов в двенадцатиперстную кишку энтерокиназа способствует превращению трипсиногена в трипсин, после чего усиливается активация протеолитических ферментов под действием трипсина. Активированный трипсин является автокатализатором превращения трипсиногена в трипсин, что обеспечивает нарастание количества этого фермента и активацию других протеолитических энзимов.

Основными липолитическими ферментами являются липаза и фосфолипазы А и В. Липаза секретируется в активной форме, но не оказывает повреждающего действия на ацинарные клетки и панкреатические протоки.

Фосфолипазы А и В поддерживаются в активном состоянии под влиянием небольшого количества трипсина. Под действием липазы быстро происходит отщепление двух жирных кислот от пищевых триглицеридов с образованием 2-моноглицеридов.

Третья жирная кислота отщепляется более медленно.

Амилаза секретируется в активной форме, не токсичной для ткани поджелудочной железы, и способствует гидролизу крахмала с образованием мальтозы.

Клеточные процессы секреции поджелудочной железы

Механизмы секреции бикарбонатов в панкреатических протоках не совсем ясны. По-видимому, в этом процессе играет роль угольная ангидраза, находящаяся в эпителии протоков.

Первым этапом действия ХЦК-ПЗ на ацинарные клетки является высвобождение кальция из мембраносвязанных комплексов. В связи с клеточными процессами секреции панкреатических ферментов возникает ряд важных вопросов. Традиционное мнение заключается в том, что ферменты перед их выделением содержатся в виде гранул проферментов.

Однако панкреатическая секреция может осуществляться и при отсутствии таких гранул. Другая точка зрения состоит в том, что наблюдается параллелизм секреции панкреатических ферментов (т. е. уровень различных ферментов в период их отделения остается постоянным).

Наряду с имеющимися данными о параллелизме секреции пищеварительных ферментов имеются указания на зависимость состава секретируемых ферментов от состава пищи как у человека, так и у экспериментальных животных.

Не исключено, что голодание или дефицит гормонов может вызвать атрофию поджелудочной железы. В частности, имеются данные о том, что гастрин является трофическим гормоном поджелудочной железы. Так, у экспериментальных животных при парентеральном питании снижается уровень содержания гастрина в плазме и развивается атрофия поджелудочной железы, несмотря на инфузию экзогенного пентагастрина.

Питер А. Бенкс Панкреатит, 1982г.

Источник: //extremed.ru/anatomy/86-digestive/4664-fiziologia

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 апреля 2016;

проверки требуют 13 правок.

Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. Вы можете помочь проекту, обновив её и убрав после этого данный шаблон. |

Панкреати́ческий сок — пищеварительный сок, образующийся поджелудочной железой и изливающийся в двенадцатиперстную кишку через Вирсунгиев проток и большой дуоденальный сосочек (а также через Санториниев проток и малый дуоденальный сосочек). Так как П. сок заключает в себе все ферменты, необходимые для переваривания органических составных частей пищи — белков, крахмалистых веществ и жиров, то он играет важную роль в пищеварении.

История изучения[править | править код]

Корвизар первый доказал присутствие в П. сокe фермента, превращающего белки в пептоны; Валентин указал на диастатический фермент, превращающий крахмал в виноградный сахар, а Клод Бернар — на фермент, омыливающий жиры, т. е. расщепляющий их на глицерин и жирные кислоты. Последующим исследованиям удалось выделить из П. сока эти ферменты в изолированном виде или путём частичного осаждения, или путём извлечения их различными растворителями.

Получение[править | править код]

Чистый П. сок добывается у животных (собак) через искусственные фистулы (т. е. в выводной проток поджелудочной железы вставляется трубочка, через которую временно вытекает сок, это временные фистулы; или же устраивают постоянную фистулу, выводя наружу устье Вирсунгиева протока в двенадцатиперстной кишке и вшивая его в рану брюшной стенки, с которой он совершенно срастается; постоянные фистулы доставляют более нормальный сок, нежели временные) или же делают водные настои поджелудочной железы, обладающие теми же пищеварительными свойствами, хотя и в более слабой степени.

Состав[править | править код]

П. сок, в противоположность желудочному соку, представляет собой жидкость с резко щелочной реакцией, что способствует его активности. Содержащиеся в соке ферменты способствуют перевариванию компонентов пищи. Сок содержит амилазу, липазу, панкреатическую эластазу, нуклеазу, карбоксипептидазу, трипсиноген, химотрипсиноген.

Амилаза поджелудочной железы похожа на альфа-амилазу (птиалин) слюны; но действует она энергичнее и способна превращать в сахар не только варёный, но и сырой крахмал. Изменение активности этого фермента в крови может свидетельствовать о поражении поджелудочной железы.

Панкреатическая липаза ведет к образованию мыла, так как жирная кислота, которая является продуктом этого расщепления, взаимодействует с щелочами в кишечном канале и дает мыло, играющее важную роль в эмульгировании жира, т. е. в физическом его раздроблении на мельчайшие капельки, что необходимо для всасывания жира, т. е. для его усвоения. Присутствие этого жира легко доказывается следующим опытом: если смочить нейтральным оливковым маслом синюю лакмусовую бумажку и приложить её к поверхности разреза П. железы, то бумажка покрывается красными точками, указывающими на развитие в этих местах бумаги кислой реакции вследствие образования жирной олеиновой кислоты. Фермент этот очень нестойкий и быстро теряет активность в присутствии кислот, так что накопление жирных кислот в среде ингибирует его активность.

Фермент, превращающий белки в пептоны был назван Кюне трипсином; он действует в щелочных растворах (в 1 % растворе углекислого натра). Белок, под влиянием этого фермента, распадается на пептиды, превращаясь постепенно в пептон, который почти не отличается по своим свойствам от обыкновенных пептонов, образуемых желудочным соком. Но кроме пептона белок при П. пищеварении распадению на лейцин и тирозин (от 4 до 10 %). Этот фермент обладает специфичностью и разрушает пептидные связи,образованные основными аминокислотами – лизином и аргинином.

Трипсин не продуцируется непосредственно клетками железы, а образуется из профермента (зимогена), называемого трипсиногеном, который образуется за счет ограниченного протеолиза под действием фермента энтеропептидазы. Зернистый пояс клеток П. железы и состоит из энмогена, образующегося из прозрачного пояса клеток в особенности во время покоя железы. При продолжительной работе железы этот зернистый пояс уменьшается вследствие превращения зимогена в трипсин, удаляемый из клетки.

Ферменты секретируются клетками поджелудочной в неактивном состоянии, в виде проферментов, что предупреждает переваривание самой поджелудочной. Их активация происходит в просвете кишечника. В случае преждевременной активации энзимов развивается тяжелое заболевание – острый панкреатит.

Кроме ферментов в состав панкреатического сока входят бикарбонаты, которые определяют его щелочную среду (7,5 – 8,8). В соке также содержатся хлориды натрия, калия и кальция, сульфаты и фосфаты.

Регуляция[править | править код]

Выделение П. сока совершается под давлением в 225 мм водяного столба (в протоке) и представляет следующие особенности: натощак и при голоде сок не выделяется; выделение начинается спустя некоторое время после приема пищи, быстро достигает своего максимума, затем падает и спустя 9—10 часов от начала приема пищи вновь возрастает, чтобы затем дать постепенное уменьшение. Отделение сока, очевидно, находится под влиянием нервной системы; деятельное состояние железы сопровождается усиленным приливом к ней крови — кровеносные сосуды её расширяются и все кровообращение в ней усиливается и ускоряется. Кроме того, не подлежит теперь сомнению, что деятельность железы управляется особыми отделительными нервами, из которых одни, как блуждающий нерв, ускоряют и усиливают отделение (Павлов), а другие задерживают его (Попельский). Раздражение продолговатого мозга усиливает выделение П. сока (Гейденгайн). При рвоте отделение сока прекращается, также как и после введения в организм атропина. Пилокарпин же, наоборот, усиливает отделение сока. Нормальным стимулом к выделению П. сока служит выделение кислого желудочного сока, который, раздражая стенки желудка, вызывает рефлекторно выделение П. сока. В этом рефлексе особенно деятельная роль выпадает на долю соляной кислоты желудочного сока, так как нейтрализованный желудочный сок не обладает этой способностью вызывать отделение П. сока. Пептоны желудочного пищеварения также обладают способностью вызывать раздражением стенок желудка отделение П. сока. Таким образом желудочное пищеварение служит естественным стимулом к отделению и П. сока. Bce кислые напитки также способствуют отделению П. сока. Маленькие порции алкоголя, по-видимому, усиливают отделение П. сока. Секреция панкреатического сока так же регулируется гормонами – секретином и холецистокинином, которые образуются клетками слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки в ответ на кислую еду, белки, жиры, витамины.

Удаление П. железы приводит к резкому нарушению усвоения жиров и крахмалистых веществ. Однако животные погибают не от этих расстройств пищеварения, а от развивающегося у них сахарного диабета, являющегося результатом нарушения усвоения глюкозы, а также всех видов обмена (Меринг и Минковский). Это происходит вследствие того, что поджелудочная железа так же вырабатывает, гормоны (в частности – инсулин), которые поступают в кровь и поддерживающие нормальное усвоение глюкозы в теле.

Литература[править | править код]

- Панкреатический сок // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Источник