Анатомия и физиология поджелудочной железы лекция

Хирургическая анатомия и физиология поджелудочной железы

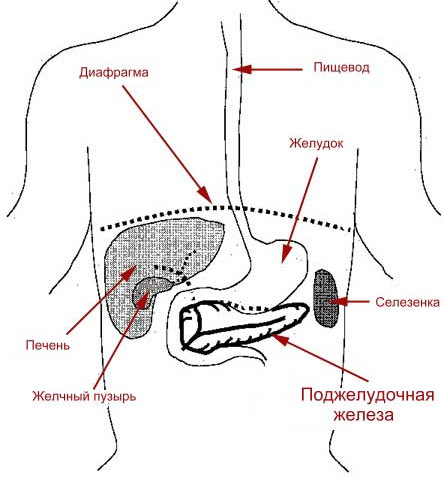

Поджелудочная железа (ПЖ) расположена забрюшннно на уровне 1-2-го поясничных позвонков, занимая косопоперечное положение между двенадцатиперстной кишкой (ДПК) и воротами селезенки (рис. 92).

Различают головку с крючковидным отростком, перешеек, тело и хвост ПЖ (рис. 93).

Головка находится справа от позвоночника, в «подкове» ДПК. Кзади и медиально от нее отходит крючковидный отросток ПЖ. Тело железы прилежит к задней поверхности желудка. Позади ПЖ на уровне перехода ее головки в тело (перешеек) проходят верхние брыжеечные сосуды, справа и сзади огибаемые крючковидным отростком ПЖ, что может создавать серьезные технические трудности при удалении головки. По верхнему краю тела ПЖ по направлению к хвосту проходит селезеночная артерия. Селезеночная вена, расположенная позади ПЖ, соединяясь с верхней брыжеечной веной, образует воротную вену, которая формируется позади головки (рис. 94).

Рис. 92. Отношение поджелудочной железы к позвоночнику, двенадцатиперстной кишке и селезенке

Рис. 93. Отделы поджелудочной железы: 1 – головка поджелудочной железы;

2 – крючковидный отросток головки поджелудочной железы; 3 – перешеек поджелудочной железы; 4 – тело поджелудочной железы; 5 – хвост поджелудочной железы; 6 – верхняя брыжеечная вена; 7 – верхняя брыжеечная артерия

Главный панкреатический (вирсунгов) проток образуется в результате слияния мелких дольковых протоков. В 70–90 % случаев он открывается вместе с общим желчным протоком в гепатопанкреатическую (фатерову) ампулу (по И. И. Киселеву, 1939), которая заканчивается большим дуоденальным сосочком на медиальной стенке средней трети нисходящего отдела ДПК. Реже, в 10–30 %, ампула отсутствует, и только в 3 % – общий желчный проток и главный панкреатический проток впадают в двенадцатиперстную кишку (ДПК) раздельно (рис. 95).

Добавочный (санториниев) панкреатический проток, по данным О. В. Пронина (1956), имеется в 94 % наблюдений и в 36 % – впадает самостоятельно в ДПК. В остальных случаях (64 %) главный и добавочный протоки сливаются в толще головки ПЖ.

Артериальное кровоснабжение ПЖ осуществляется ветвями гастродуоденальной, верхней брыжеечной и селезеночной артерий, отток крови происходит по одноименным венам в портальную систему (рис. 96).

Рис. 94. Отношение поджелудочной железы к двенадцатиперстной кишке, общему желчному протоку, основным сосудистыми магистралям: 1 – двенадцатиперстная кишка; 2 – общий желчный проток; 3 – нижняя полая вена; 4 – воротная вена; 5 – верхняя брыжеечная вена; 6 – верхняя брыжеечная артерия; 7 – аорта; 8 – селезеночная артерия; 9 – нижняя брыжеечная вена; 10 – селезеночная вена; 11 – чревный ствол; 12 – общая печеночная артерия.

Рис. 95. Типы впадения желчного и панкреатического протоков в ДПК (большой дуоденальный сосочек): А – общий канал, Б – образовавшаяся в области сфинктера Одди ампула, В – оба протока выходят в сосок, Г) протоки выходят в ДПК отдельно

Иннервация ПЖ осуществляется ветвями чревного, печеночного, селезеночного и верхнебрыжеечного сплетений.

Рис. 96. Артериальное кровоснабжение поджелудочной железы. Ветви гастродуоденальной артерии: 1 – передняя верхняя панкреатодуоденальная, 2 – средняя верхняя панкреатодуоденальная, 3 —задняя верхняя панкреатодуоденальная. Ветви верхней брыжеечной артерии: 4 – передняя нижняя панкреатодуоденальная, 5 – средняя нижняя панкреатодуоденальная, 6 —задняя нижняя панкреатодуоденальная, 7 – тыльная артерия, 8 – большая панкреатическая артерия, 9 – пограничная артерия, 10 – хвостовая панкреатическая артерия, 11 – передняя верхняя панкреатическая артерия, (Далее поставить номера на верхнем рисунке (сверить по Федорову!!!) 12 – передняя нижняя панкреатическая артерия, 13 —желчный пузырь, 14 —двенадцатиперстная кишка, 15 – головка поджелудочной железы, 16 —селезенка

Внутриорганная лимфатическая капиллярная сеть ткани поджелудочной железы состоит из анастомозирующих лимфатических капилляров. Первичная капиллярная лимфатическая сеть ограничивается пределами одной дольки ПЖ. Ток лимфы направляется из глубины железы к ее поверхности. В крупных междольковых промежутках коллекторы образуют многокамерные мешкообразные лимфатические резервуары, из которых лимфа оттекает в регионарные лимфатические узлы.

Рис. 97. Распределение групп лимфатических узлов по панкреатическим бассейнам: 1 – селезеночный, 2 —левый желудочный, 3 —верхний брыжеечный, 4 —печеночный

Выделяют три зоны (бассейна) лимфооттока от ПЖ, получившие название по питающему их магистральному артериальному сосуду: печеночная, верхнебрыжеечная и селезеночная (рис. 97).

ПЖ выполняет экзокринную и эндокринную функции. За сутки она выделяет от 500 до 2000 мл панкреатического сока при нормальной массе железы 70-100 г (каждый грамм железы выделяет до 20 мл секрета). Внешнесекреторная (экзокринная) ее деятельность стимулируется блуждающими нервами, гормонами слизистой оболочки желудка и ДПК – секретином и панкреозимином. Холецистокинин увеличивает секрецию бикарбонатов, стимулированную секретином. Большинство ферментов ПЖ (липаза, фосфолипаза, трипсин, мальтаза, нуклеаза и др.) выделяются в неактивной форме и в норме активируются в ДПК, что защищает ткань ПЖ от самопереваривания. Протеолитические ферменты активируются под влиянием энтерокиназы кишечного сока, липаза – под влиянием желчных кислот. Амилаза, в отличие от других ферментов, выделяется ацинарными клетками ПЖ в активном состоянии. Гастроинтестинальный гормон секретин стимулирует секрецию воды, бикарбонатов, натрия, калия и хлоридов эпителием протоков посредством активации аденилат-циклазы.

Среди массы клеток панкреатической паренхимы имеются клеточные скопления особого вида, которые называются панкреатическими островками (Лангерганса). Они разбросаны по всей железе, но наиболее многочисленны в хвостовом отделе. На 60–70 % островки Лангерганса состоят из бета-клеток, вырабатывающих инсулин. Другие гормонпродуцирующие клетки (альфа, G, Е) вырабатывают глюкагон, гастрин, серотонин, панкреатический полипептид (ПП) и прочие гормоны. Эти клетки называют нейроэндокринными и относят к т. н. АПУД-системе (Amine Precursor Upake and Decarboxylation – в прямом переводе – захват и декарбоксилирование предшественников аминов).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Похожие главы из других книг:

54. Анатомия и физиология молочной железы, формы проявления рака молочной железы

Анатомия и физиологияМолочные железы – это железистые гормонозави-симые органы, входящие в репродуктивную систему женщины, которые развиваются и начинают функционировать под влиянием

5. Гормоны поджелудочной железы. Нарушение функции поджелудочной железы

Поджелудочная железа – железа со смешанной функцией. Морфологической единицей железы служат островки Лангерганса, преимущественно они расположены в хвосте железы. Бета-клетки островков

Анатомия и физиология

Молочные железы – это железистые гормонозависимые органы, входящие в репродуктивную систему женщины, которые развиваются и начинают функционировать под влиянием целого комплекса гормонов: рилизинг факторов гипоталамуса, гонадотропных гормонов

Анатомия и физиология молочной железы

Молочная (грудная) железа (mamma) – парная апокрннная железа эпидермального происхождения, продуцирующая специфический секрет (молоко).В норме у человека имеется одна пара молочных желез. В качестве атавизма встречаются добавочные

Анатомия и физиология пищевода

Пищевод представляет собой полую гибкую растягивающуюся мышечную трубку, соединяющую глотку с желудком. Снаружи он окружен соединительной тканью. Слизистая оболочка пищевода изнутри выстлана многослойным плоским эпителием. У взрослого

Анатомия и физиология печени

Печень – самый большой внутренний орган человека. Ее средние размеры составляют: фронтальный – 25–30 см, сагиттальный – 12–20 см и каудальный – 6-10 см. Масса печени – от 1300 до 1800 г или 2–3 % от массы тела взрослого человека. В норме она занимает

Анатомия и физиология

Толстая кишка начинается от конечной части тонкой кишки и заканчивается заднепроходным отверстием. Выделяют следующие ее части (рис. 169): caecum – слепая кишка с червеобразным отростком – appendix vermiformis; colon ascendens – восходящая ободочная кишка; colon transversum –

Анатомия и физиология прямой кишки

Прямая кишка – «прямой» орган у низших млекопитающих – отсюда и ее латинское название. Однако у людей она изгибается, прилегая к крестцовой впадине, начиная с мыса крестца и заканчиваясь ниже копчика. Взаимоотношение прямой кишки с

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА (Анатомия и физиология)

Сердце человека (лат. – cor, греч. – Kardia) – центральный орган кровеносной системы, своеобразный насос, благодаря работе которого осуществляется кровообращение. Сердце человека представляет собой четырехкамерный

Глава 1. Анатомия и физиология сердца

Сердце представляет собой полый мышечный орган, расположенный в левой половине грудной клетки. По форме оно напоминает несколько сплюснутый конус с округленной вершиной. Передняя поверхность сердца обращена к грудине, нижняя

Щитовидная железа, анатомия, физиология и функции

Щитовидная железа является железой внутренней секреции, вырабатывающей ряд специфических гормонов, необходимых для поддержания гомеостаза. Ее название возникло от греческого слова thyroidea, что в переводе означает «щит».

I. Анатомия и физиология поджелудочной железы

Поджелудочная железа расположена в забрюшинном пространстве на уровне L1 – L2 позвонков. Она имеет форму трехсторонней изогнутой призмы, занимает наиболее глубокое место на задней брюшной стенке и располагается позади

I. Анатомия и физиология надпочечников

Особое место среди желез внутренней секреции занимают надпочечники – парные железы, расположенные над верхними полюсами почек. Правый надпочечник чаще напоминает пирамиду, а левый, несколько больший и лежащий ниже правого, –

Источник

Анатомия и физиология поджелудочной железы

Поджелудочная железа – очень важный орган для правильной работы всего организма человека.

Поджелудочная железа – очень важный орган для правильной работы всего организма человека.

Ее особенностью является то, что она одновременно выполняет две функции:

- экзокринную — она управляет процессом пищеварения, его скоростью;

- эндокринную — контролирует углеводный и жировой обмен, поддерживает иммунную систему.

Анатомия и физиология поджелудочной железы позволяет лучше понять уникальность этого органа.

Анатомия поджелудочной железы

Это — удлиненный орган с однородной плотной структурой, находится на втором месте по величине после печени.

Для здорового человека в юношеском и среднем возрасте характерна однородная структура железы. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) поджелудочной железы ее эхогенность (то есть отражение ультразвуковых волн тканями органа) сопоставима с результатами исследования печени, обычно описывается как мелкозернистая и однородная.

Но также нормальной считается пониженная эхогенность у полных людей и повышенная эхогенность— у худых людей.

Орган закладывается на пятой неделе беременности. Полностью развитие поджелудочной железы завершается к шести годам.

У новорожденного ребенка ее размер равен 5÷5,5 см, у годовалого — 7 см, у десятилетнего – 15 см.

У взрослого человека размер поджелудочной железы достигает длины 16÷23 см и толщины до 5 см в самой широкой части.

Вес поджелудочной железы равен 60÷80 граммам, причем в пожилом возрасте он снижается до 50÷60 граммов.

Величина органа может быть больше или меньше нормы при возникновении различных заболеваний. Он может увеличиться при воспалении (панкриатите) из-за отеков и сдавливать рядом лежащие внутренние органы, что тоже отрицательно скажется на них. При атрофии железистой ткани поджелудочной железы (паренхимы) возникает уменьшение ее размера.

Поэтому при любых симптомах (боль в животе, диспепсия) рекомендуется обратиться к врачу и сделать УЗИ.

Орган условно можно разделить на:

- Головку – это самая толстая часть органа (до 5 см). Она лежит в подковообразной петле двенадцатиперстной кишки, чуть сместившись вправо от линии позвоночного столба.

- Тело поджелудочной железы проходит за желудком влево и вглубь брюшной полости.

- Хвост (до 2 см) немного приподнят вверх и подходит к селезенке.

Орган состоит из основной части – паренхимы, которая по строению напоминает цветную капусту. Сверху она покрыта оболочкой из соединительной ткани, называемой капсулой.

Ткань паренхимы (98% всей массы поджелудочной железы) составляют дольки (ацинусы). Они вырабатывают панкреатический сок и передают его по микропротокам в основной канал органа — вирсунгов проток, который открывается вместе с желчным протоком в 12-перстную кишку, где происходит переваривание пищи.

В течение суток у взрослого здорового человека вырабатывается 1,5÷2 литра панкреатического сока.

Панкреатический сок содержит:

- главные пищеварительные ферменты — липазу, амилазу и протеазу, которые участвуют в переваривании жиров, белков и углеводов;

- бикарбонаты, которые создают в 12-перстной кишке щелочную среду и этим нейтрализуют поступающую из желудка кислоту.

Оставшиеся 2% органа заняты мелкими островками Лангерганса, большинство которых расположено в хвосте. Эти группы клеток, не имеют протоков, находятся рядом с кровеносными капиллярами и выделяют прямо в кровь гормоны, в частности, инсулин.

Кровоснабжение тканей поджелудочной железы происходит благодаря крупным артериям, от которых отходят более мелкие поджелудочные артерии. Они разветвляются и образуют мощную капиллярную сеть, которая пронизывает все ацинусы (клетки, вырабатывающие пищеварительные ферменты), обеспечивая их необходимыми элементами.

При воспалении железа может увеличиться и сдавить артерии, что ухудшает питание органа и провоцирует дальнейшее осложнение болезни.

Также при остром воспалительном процессе существует опасность возникновения сильного кровотечения, которое будет сложно остановить.

Где находится поджелудочная железа?

Орган располагается за желудком в левой части (кроме головки) брюшной полости примерно на 6÷8 см выше пупочной области (в точке перехода от грудного отдела позвоночника к поясничному). Его головка плотно охватывается петлей 12-перстной кишки, тело почти перпендикулярно идет вглубь, а хвост – влево и вверх до селезенки.

Орган располагается за желудком в левой части (кроме головки) брюшной полости примерно на 6÷8 см выше пупочной области (в точке перехода от грудного отдела позвоночника к поясничному). Его головка плотно охватывается петлей 12-перстной кишки, тело почти перпендикулярно идет вглубь, а хвост – влево и вверх до селезенки.

Фактически орган защищен со всех сторон:

- впереди от него располагается желудок;

- позади — позвоночник;

- с левой стороны — селезенка;

- с правой стороны — 12-перстная кишка.

Физиология поджелудочной железы

Этот орган выполняет двойную функцию:

- участвует в пищеварении,

- регулирует содержание сахара в крови.

1. Пищеварительная (экзокринная) функция поджелудочной железы

98% всей массы поджелудочной железы составляют дольки (ацинусы). Именно они занимаются производством панкреатического сока, а затем передают его по микропротокам в основной канал органа — вирсунгов проток, который открывается вместе с желчным протоком в 12-перстную кишку, где происходит переваривание пищи.

Панкреатический сок содержит:

- ферменты, которые преобразуют жиры, белки и углеводы в простые элементы и помогают организму их усвоить, то есть преобразовать в энергию или органическую ткань;

- бикарбонаты, которые нейтрализуют кислоты, поступившие в 12-перстную кишку из желудка.

Ферменты, входящие в состав поджелудочного сока:

Липаза — расщепляет жиры, поступившие в кишечник до глицерина и жирных кислот, для дальнейшего поступления в кровь.

Амилаза — преобразует крахмал в олигосахариды, которые при помощи других ферментов превращаются в глюкозу, а она поступает в кровь, откуда в качестве энергии распространяется по всему человеческому организму.

Протеазы (пепсин, химотрипсин, карбоксипептидаза и эластаза) — преобразуют белки в аминокислоты, которые легко усваиваются организмом.

Процесс переработки углеводов (сахароза, фруктоза, глюкоза) начинается уже при нахождении в ротовой полости, но здесь расщепляются только простые сахара, а сложные могут распадаться только под влиянием специализированных ферментов поджелудочной железы в 12-перстной кишке, а также ферментов тонкого кишечника (мальтазы, лактазы и инвертазы), и только после этого организм сможет их усвоить.

Жиры поступают в 12-перстную кишку «нетронутые», и здесь начинается их переработка. При помощи фермента поджелудочной железы липазы и других ферментов, вступивших между собой в реакцию и образовавших сложные комплексы, жир расщепляется в жирные кислоты, а те проходят через стенки тонкого кишечника и попадают в кровь.

Производство пищеварительных ферментов начинается при поступлении сигналов, возникающих при растяжении стенок желудочно-кишечного тракта, а также от вкуса и запаха пищи, а прекращается при достижении определенного уровня их концентрации.

Если у поджелудочной железы нарушается проходимость протоков (это возникает при остром панкреатите), ферменты активируются в самом органе и начинают расщеплять его ткани, а позже — вызывают некроз клеток и образуют токсины. При этом начинается острая боль. В то же время из-за недостатка ферментов в пищеварительном тракте возникает диспепсия.

2. Гормональная (эндокринная) функция поджелудочной железы

Наряду с пищеварительными ферментами орган производит гормоны, управляющие углеводным и жировым обменом.

Их в поджелудочной железе вырабатывают группы клеток, называемые островками Лангерганса и занимающие всего2% массы органа (в основном в хвостовой части). Они не имеют протоков, находятся рядом с кровеносными капиллярами и выделяют гормоны прямо в кровь.

Поджелудочной железой вырабатываются следующие гормоны:

Поджелудочной железой вырабатываются следующие гормоны:

- инсулин, управляющий поступлением питательных веществ, в частности глюкозы, в клетку;

- глюкагон, управляющий уровнем глюкозы в крови и активизирующий ее получение из жировых запасов организма при недостаточном количестве;

- соматостатин и панкреатический полипептин, останавливающие производство других гормонов или ферментов при отсутствии их надобности.

Инсулин играет огромную роль в обмене веществ организма и обеспечение его энергией.

Если выработка этого гормона снижается, у человека возникает сахарный диабет. Теперь ему придется в течение всей своей жизни понижать уровень глюкозы в крови при помощи лекарств: регулярно делать себе инъекции инсулина или принимать специальные препараты, уменьшающие содержание сахара.

Поджелудочная железа и другие органы, расположенные рядом

Железа находится в брюшной полости, вокруг располагаются кровеносные сосуды, печень, почки, желудочно-кишечный тракт и т. д. Отсюда следует, что при заболевании какого-нибудь одного органа, его увеличении или инфицировании, существует опасность и для других, не зря симптомы многих заболеваний совпадают.

Так, деятельность поджелудочной железы тесно связана с 12-перстной кишкой: через вирсунгов проток в кишечник поступает панкреатический сок, расщепляющий пищу для полного усвоения питательных веществ.

Например, при язве 12-перстной кишки и, как следствие, сужении протока возникает воспаление поджелудочной железы (панкреатит). Если болезнь не лечить, железа прекращает производство гормонов и ферментов, нормальную ткань постепенно заменяет рубцовая, возникающая гнойная инфекция приводит к возникновению перитонита, при котором возможен летальный исход.

Кроме того, и поджелудочная железа, и печень сильно страдают от приема алкоголя и курения — их клетки перестают выполнять свои функции, и на их месте могут возникнуть злокачественные опухоли.

Источник