Амилаза поджелудочной железы функционирует в тонком кишечнике

Что такое панкреатическая амилаза.

Поджелудочная железа — место образования панкреатической амилазы

Процесс пищеварения — многоуровневая система, одним из элементов которой является расщепление всех составляющих пищи. В организме эту работу выполняют различные ферментные соединения. Амилаза — фермент, который одним из первых запускает пищеварительную цепочку, так как присутствует в слюне и панкреатическом соке. Кишечник, печень, мышцы и яичники содержат небольшое количество этого биологически активного вещества. Обобщённую численность фермента в организме называют альфа-амилазой.

Амилазу, входящую в состав пищеварительного сока, называют панкреатической. Панкреатическая амилаза (Р-амилаза) способствует распаду высокомолекулярных углеводов, преобразуя их в глюкозу. Основное поле её деятельности — тонкий кишечник, где обеспечена благоприятная среда для переваривания углеводов. Небольшое количество фермента циркулирует в плазме крови, нейтрализуется печенью, а из организма выводится вместе с мочой.

От действия амилазы зависит уровень усвоения углеводов и степень всасывания кишечником сложных элементов. Без этого важного фермента организм не смог бы получать необходимые ему питательные вещества, так как не в состоянии принимать сложные соединения в том виде, в котором они поступают с пищей.

Нормы уровня амилазы.

Альфа-амилаза

При обновлении клеток слюнной и поджелудочной желёз, единицы амилазы попадают в общий кровоток. У здорового человека содержание этого фермента должно быть невысоким. Незначительные отклонения могут быть при стрессах, переутомлении и нарушенном режиме питания. Кратковременные нарушения показателей сопровождают отравления. Слишком высокая или низкая концентрация ферментов свидетельствует о развитии болезни.

Врач может назначить исследование как общей, так и отдельно Р-амилазы.

| альфа-амилаза | |

|---|---|

| от 0 до 2 лет | 5-65 Ед/л; |

| от 2 до 65 лет | 25-125 Ед/л; |

| 70 лет и старше | 20-160 Ед/л; |

| Р-амилаза | |

| от 0 до 6 месяцев | 0-8 Ед/мл; |

| от 6 до 12 месяцев | 0-23 Ед/мл; |

| старше 1 года | 0-50 Ед/мл; |

Уровень амилазы в моче тоже является одним из показателей при диагностировании пациента. При естественном процессе очищения организма, границы содержания фермента в моче должны быть в пределах от 1 до 17 ед/л.

Диагностика.

Подготовка к тесту — важное условие верного результата

Показаниями для обследования количества амилазы являются:

- расстройство пищеварения (рвота, диарея, постоянная тошнота),

- снижение аппетита на фоне общего недомогания (слабость, нарушение сна),

- заболевания поджелудочной железы,

- боли в животе (синдром острого живота),

- поражение желез внешней секреции,

- воспаление слюнных желез.

В большинстве случаев диагностируют уровень содержания фермента при опасении образования воспалительных процессов в области поджелудочной железы. Повреждённые ткани железы продуцируют выброс амилазы в кровяное русло. Количество высвобождаемого биологически активного вещества может превышать норму в десятки раз. Ферменты заполняют плазму уже в первые часы болезни, достигая максимальной активности через сутки.

«Нет» жирному и острому накануне теста

Показатели циркуляции ферментов в крови очень важны, поэтому подготовиться к сдаче анализа нужно заранее.

- Избегать употребления острой пищи и жиров.

- Не употреблять алкоголь.

- Исключить переедание.

- Не курить.

- Привести своё эмоциональное состояние в равновесие.

- Сообщить доктору о возможном приёме анаболических стероидов, диуретиков, обезболивающих лекарств, гормональных контрацептивов и других медицинских препаратов.

Повышенный уровень панкреатической амилазы: причины, лечение.

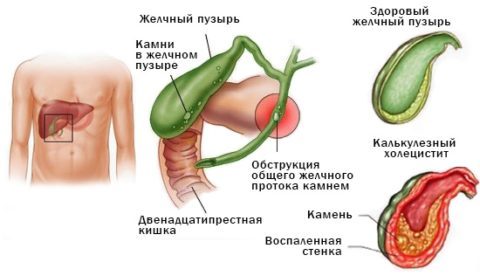

Холецистит может приводить к повышению концентрации амилазы

Увеличение концентрации биологически активного вещества — верный признак деструктивного процесса в организме.

Факторы, способствующие росту активности амилазы:

- панкреатит (острый либо хронический);

- воспалительные процессы в желчном пузыре (в том числе образование камней в желчных протоках);

- эпидемический паротит;

- поражение почечной ткани;

- болезни железистых органов;

- появление новообразований, опухолей;

- воспаление отростка слепой кишки;

- диабет;

- отравление;

- травмы живота;

- прерывание беременности.

В основе лечения лежит устранение причины высокой циркуляции фермента в организме. В первую очередь необходимо отрегулировать режим питания и отказаться от применения спиртосодержащих напитков. Каждый отдельный случай требует особого подхода. Чаще всего при росте амилазы назначаются следующие терапевтические процедуры:

- Специальная диета или голодание.

- Капельницы с солевым раствором.

- Препараты, подавляющие активность энзимов.

- Наркотические анальгетики.

- Приём ферментных препаратов.

Пониженный уровень панкреатической амилазы: причины, лечение.

Вирусное поражение печени приводит к снижению амилазы

Низкая концентрация энзима не является основным показателем при исследовании. Чаще всего результат анализа служит вспомогающим фактором наряду с другими обследованиями.

Факторы, способствующие снижению активности:

- предшествующее обследованию удаление поджелудочной железы;

- разрушение тканей поджелудочной железы;

- онкологические образования в кишечнике, желудке, печени;

- гепатит в острой или хронической фазе;

- нарушение обмена веществ;

- токсикоз при беременности.

Слишком низкая активность амилазы влечёт за собой негативные изменения в углеводном обмене. Лечение, как и при повышенном уровне фермента, заключается в оптимизации рациона питания. Необходимо устранить любой алкоголь, жирную и острую пищу, кофе, шоколад.

Повысить уровень амилазы помогут:

- Диета с пониженным содержанием крахмала. Следует свести к минимуму потребление круп, мучных изделий, картофеля. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на ферменты, которых и так недостаточно в организме.

- Препараты с амилазой. Дополнительным источником энзимов служат ферментные препараты. Панкреатин, Панкреон, Мезим, Фестал, Креон — самые популярные из них.

Отклонения от нормы в показателях анализов не должны стать предпосылкой для самолечения. Следует обязательно обратиться к гастроэнтерологу или терапевту, которые назначат схему лечения.

Источник

Тонкий кишечник. Переваривание с помощью ферментов в тонком кишечнике.

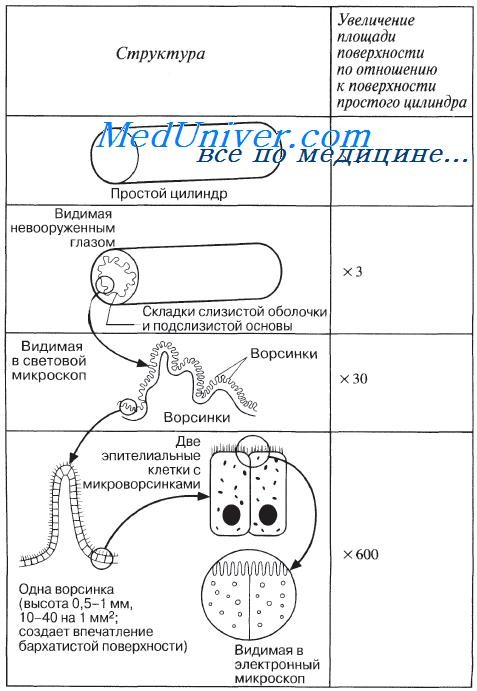

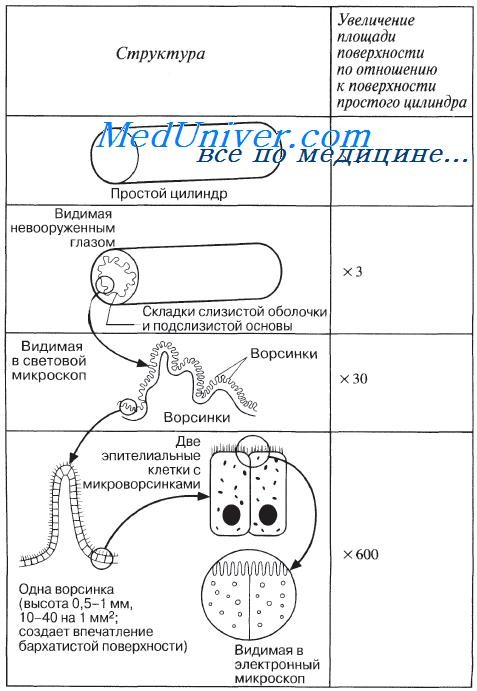

Первый отдел тонкого кишечника называется двенадцатиперстной кишкой, длина которой составляет около 25 см. В нее открываются протоки поджелудочной железы и желчного пузыря. Двенадцатиперстная кишка переходит в подвздошную кишку, длина которой при жизни составляет примерно 3 м (после смерти она расслабляется и ее длина увеличивается). Подслизистая основа слизистой и слизистая имеют складчатую структуру.

Кроме того, слизистая оболочка имеет многочисленные пальцевидные выросты, называемые ворсинками. Стенки ворсинок обильно снабжены кровеносными и лимфатическими капиллярами, а также содержат волокна гладких мышц. Ворсинки, постоянно сокращаются и расслабляются, обеспечивая таким образом тесный контакт с пищей, находящейся в тонком кишечнике. Свободные поверхности эпителиальных клеток ворсинок покрыты тончайшими микроворсинками. Благодаря микроворсинкам площадь поверхности тонкого кишечника значительно увеличивается.

Между ворсинками имеются длинные трубчатые углубления, называемые либеркюновыми криптами. Именно здесь образуются новые эпителиальные клетки, которые замешают постоянно отшелушивающиеся клетки ворсинок (средняя продолжительность жизни таких клеток около пяти дней). Помимо этого, клетки крипт секретируют кишечный сок — слабо щелочную жидкость, содержащую воду и слизь и способствующую увеличению объема содержимого пищеварительного тракта. Клетки Панета, расположенные в основании крипт, секретируют лизоцим — антибактериальный фермент, о котором уже упоминалось при рассказе о слюне.

На всем протяжении тонкого кишечника расположены особые эпителиальные клетки, называемые бокаловидными клетками; эти клетки секретируют слизь, функции которой уже обсуждались в соответствующей статье (см. описание слизистой оболочки). Двенадцатиперстная кишка тоже секретирует щелочную жидкость, нейтрализующую кислоту желудочного сока и обеспечивающую поддержание значения рН 7—8, что оптимально для работы ферментов тонкого кишечника.

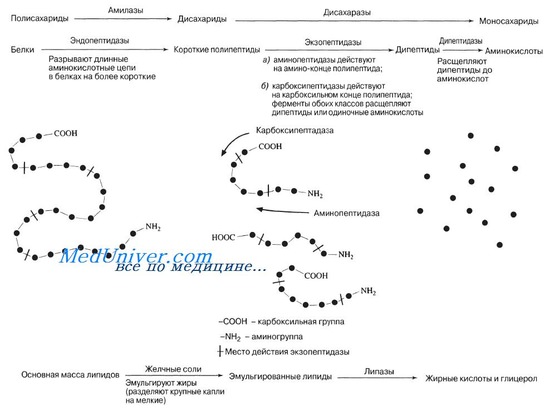

Переваривание с помощью ферментов в тонком кишечнике

На рисунке представлены общие пути переваривания углеводов, белков и липидов. Все пищеварительные ферменты тонкого кишечника, кроме ферментов поджелудочной железы, связаны с плазматической мембраной микроворсинок эпителия или расположены внутрисамих эпителиальных клеток. Именно в этих местах протекает окончательный гидролиз дисаха-ридов, дипептидов и некоторых трипептидов (рис. 8.23). Конечными продуктами такого гидролиза являются соответственно моносахариды и аминокислоты. Перечень ферментов, принимающих участие в пищеварении, приведен в таблице.

Помимо собственных ферментов в тонкий кишечник поступают щелочной поджелудочный сок из поджелудочной железы и желчь из печени. Желчь образуется в гепатоцитах и хранится в желчном пузыре. Она содержит смесь солей (желчных солей), которые, попадая в тонкий кишечник, действуют как природные детергенты, уменьшая поверхностное натяжение жировых глобул. При этом происходит образование более мелких капель, что увеличивает общую площадь их поверхности. (Этот процесс называется эмульгирование.) Эти мелкие капли более эффективно подвергаются воздействию липаз (ферментов, расщепляющих липиды). Более подробная информация относительно строения и функции печени приведена в соответствующей статье.

Поджелудочная железа является крупной железой, расположенной за желудком. В ней находятся группы клеток, секретирующих целый ряд пищеварительных ферментов, которые попадают в двенадцатиперстную кишку через проток поджелудочной железы. К ним относятся следующие ферменты:

1) амилаза — превращает амилозу в мальтозу;

2) липаза — расщепляет липиды (жиры и масла) на жирные кислоты и глицерол;

3) трипсиноген — под действием энтерокиназы превращается в трипсин, который расщепляет белки на более короткие полипептиды, а также превращает избыток трипсиногена в трипсин;

4) химотрипсиноген — превращаясь в химотрипсин, расщепляет белки до аминокислот;

5) карбоксипептидаза — превращает пептиды в аминокислоты.

– Также рекомендуем “Всасывание пищи в тонком кишечнике. Толстый кишечник.”

Оглавление темы “Питание.”:

1. Итоговый результат С4-пути. Повторная фиксация диоксида углерода в клетках обкладки проводящего пучка.

2. Заболевания зубов. Ротовая полость.

3. Пищевод. Перистальтика. Желудок.

4. Тонкий кишечник. Переваривание с помощью ферментов в тонком кишечнике.

5. Всасывание пищи в тонком кишечнике. Толстый кишечник.

6. Нервная и гормональная регуляция функций пищеварительных желез. Слюна. Желудочный сок.

7. Панкреатический сок и желчь. Судьба всосавшихся питательных веществ.

8. Зубы травоядных. Переваривание целлюлозы у жвачных.

9. Питание, питательные вещества пища и диета. Сбалансированная диета.

10. Энергетическая ценность. Углеводы. Липиды.

Источник

[06-006]

Амилаза панкреатическая

390 руб.

Амилаза панкреатическая – одна из разновидностей амилазы, которая вырабатывается поджелудочной железой.

Синонимы русские

P-изофермент амилазы, альфа-амилаза панкреатическая, P-амилаза, P-тип амилазы.

Синонимы английские

Pancreatic alpha-amylase, pancreatic AML, P-type amylase, P-type alpha-amylase, amylase isoenzymes, amylase isoforms.

Метод исследования

Энзиматический колориметрический метод.

Единицы измерения

Ед/л (единица на литр).

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Венозную кровь.

Как правильно подготовиться к исследованию?

- Не принимать пищу 12 часов до исследования.

- Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение и не курить в течение 30 минут до исследования.

Общая информация об исследовании

Амилаза – пищеварительный фермент, который способен расщеплять углеводы.

Наибольшее количество амилазы содержится в слюнных и поджелудочной железах.

Амилаза, которая вырабатывается в поджелудочной железе, – панкреатическая амилаза (P-тип) – входит в состав панкреатического сока. Из поджелудочной железы панкреатический сок, содержащий липазу, через панкреатический проток попадает в двенадцатиперстную кишку, где помогает переварить пищу.

Амилаза слюнных желез – слюнная амилаза (S-тип) – осуществляет переваривание крахмала пищи в ротовой полости.

В норме в крови циркулирует небольшое количество амилазы. При этом около 60 % составляет слюнная амилаза (S-тип), а остальные 40 % – панкреатическая амилаза.

Когда происходит повреждение поджелудочной железы, как при панкреатите, или если панкреатический проток блокируется камнем или опухолью, панкреатическая амилаза (P-тип) начинает в больших количествах попадать в кровоток. Повышения активности слюнной амилазы при этом не происходит.

Небольшие количества амилазы образуются также в яичниках, кишечнике и скелетной мускулатуре.

Для чего используется исследование?

- Повышение активности панкреатической амилазы в крови без изменения активности слюнной амилазы служит подтверждением патологии поджелудочной железы. Например, при остром панкреатите ее активность в крови может увеличиваться до 90 % от общей активности амилазы.

- Для диагностики панкреатита в послеоперационном периоде, когда повышена активность общей амилазы.

- При подозрении на патологию слюнных желез, яичников или бронхов.

Когда назначается исследование?

- При подтверждении диагноза “острый” или “хронический панкреатит”.

- При подозрении на заболевание слюнных желез и яичников.

Что означают результаты?

Референсные значения

Возраст | Референсные значения |

1 – 10 лет | |

10 – 18 лет | |

> 18 лет |

Интерпретация результатов анализа на панкреатическую амилазу производится с учетом оценки общей активности амилазы в крови или моче. Если общая активность амилазы повышена, а активность панкреатической амилазы снижена, то поражение поджелудочной железы маловероятно и требуется исключение патологии яичников, кишечника, бронхов или других органов.

Причины повышения активности панкреатической амилазы

- Острый панкреатит. При этом заболевании активность панкреатической амилазы может быть значительно выше нормы и составлять больший процент от активности общей амилазы. Тем не менее у некоторых больных острым панкреатитом амилаза может повышаться незначительно или даже оставаться в норме. Вообще, активность амилазы не отражает тяжести поражения поджелудочной железы при панкреатите. К примеру, при массивном панкреатите иногда происходит гибель большинства клеток, вырабатывающих этот фермент, поэтому его активность может быть не изменена.

- Хронический панкреатит. При нем активность амилазы сначала умеренно повышена, однако затем может снижаться и приходить в норму по мере усугубления поражения поджелудочной железы.

- Декомпенсация сахарного диабета – диабетический кетоацидоз как из-за высокого уровня сахара, так и из-за сопутствующего вовлечения в патологический процесс поджелудочной железы.

- Травма поджелудочной железы.

- Рак поджелудочной железы.

- Закупорка (камнем, рубцом) панкреатического протока.

- Острый аппендицит, перитонит.

- Перфорация (прободение) язвы желудка.

- Острый холецистит – воспаление желчного пузыря.

- Кишечная непроходимость.

- Разрыв аневризмы аорты.

- Макроамилаземия – состояние, когда амилаза соединяется с крупными белками в сыворотке и поэтому не может пройти через почечные клубочки, накапливаясь в крови.

Причины понижения активности панкреатической амилазы

- Снижение функции поджелудочной железы.

- Муковисцидоз (кистозный фиброз) поджелудочной железы – тяжелое наследственное заболевание, связанное с поражением желез внешней секреции (легких, желудочно-кишечного тракта).

- Удаление поджелудочной железы.

Что может влиять на результат?

- Каптоприл, кортикостероиды, оральные контрацептивы, фуросемид, ибупрофен, наркотические анальгетики способны повышать активность амилазы.

- К увеличению активности панкреатической амилазы иногда ведет хроническая почечная недостаточность.

- Повышенный холестерин может служить причиной заниженной активности панкреатической амилазы.

Важные замечания

- При остром панкреатите повышение активности панкреатической амилазы обычно сопровождается увеличением активности липазы. Последнее может несколько запаздывать, зато активность липазы дольше остается повышенной.

- Активность амилазы у детей первых двух месяцев жизни низкая, она повышается до взрослого уровня к концу первого года.

Также рекомендуется

- Амилаза общая в суточной моче

- Амилаза общая в сыворотке

- Липаза

Кто назначает исследование?

Врач общей практики, терапевт, гастроэнтеролог, хирург.

Источник

Медицина / Физиология / Физиология (статья)

Физиология поджелудочной железы. Панкреатический сок. Амилаза

Статья |

9-08-2018, 12:53

|

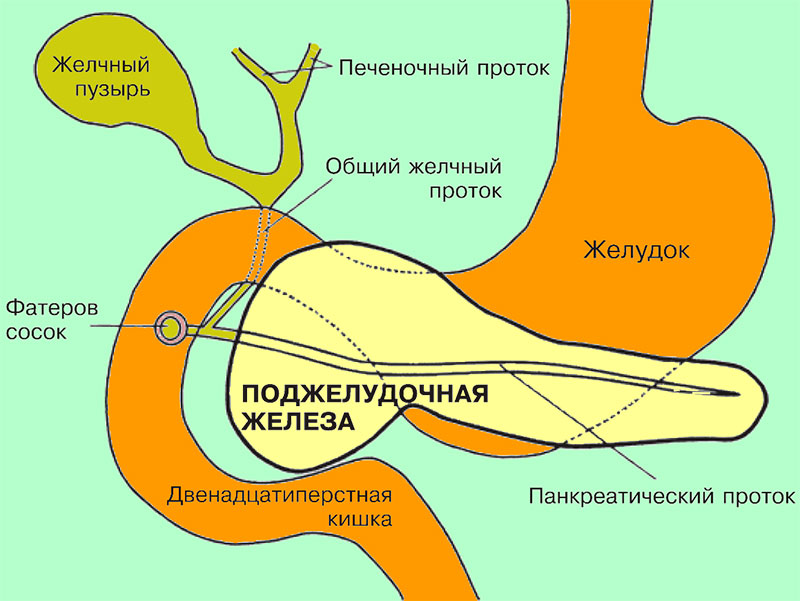

Поджелудочная железаПоджелудочная железа представляет собой орган бледно-желтого цвета, мягкой консистенции, длина которого составляет примерно 12-15 сантиметров, масса около 100 г; расположена поперечно в верхней части живота. Форма поджелудочной железы напоминает цилиндр с хорошо различимыми хвостом, телом и головкой. Головка поджелудочной железы находится в изгибе двенадцатиперстной кишки, тело находится за желудком, хвост направлен к селезенке (см рисунок).

Поджелудочная железаПоджелудочная железа представляет собой орган бледно-желтого цвета, мягкой консистенции, длина которого составляет примерно 12-15 сантиметров, масса около 100 г; расположена поперечно в верхней части живота. Форма поджелудочной железы напоминает цилиндр с хорошо различимыми хвостом, телом и головкой. Головка поджелудочной железы находится в изгибе двенадцатиперстной кишки, тело находится за желудком, хвост направлен к селезенке (см рисунок).

Поджелудочная железа и ее расположение по отношению к другим органам

Гистологическое строение поджелудочной железы представляет собой сложную альвеолярную структуру, состоящую из двух основных видов ткани, которые осуществляют внешнесекреторную (экзокринную) и внутрисекреторную (эндокринную) деятельность. Большая часть тканей органа выполняют экзокринную функцию. Примерно 90% поджелудочной железы занимает ацинарная ткань, в которой образуется панкреатический сок – жидкость для переваривания пищи в кишечнике.

Ацинарная ткань состоит из миллионов ацинусов – ационарных клеток, которые окружают микроскопические выводные протоки. Ацинус – функциональная единица ткани поджелудочной железы, внешне напоминающие виноградные гроздья. Мелкие выводные протоки объединяются, формируя крупные протоки, в которые из всех ацинусов собирается панкреатический сок и выводится в вирсунгов проток (панкреатический проток; лат. ductus pancreaticus) – главный (центральный) проток железы, который проходит вдоль всего органа. Вирсунгов проток выходит из головки поджелудочной железы и объединяется с общим желчным протоком возле фатерова соска (располагается в стенке двенадцатиперстной кишки). В фатеровом соске находится гладкая мышца – сфинктер Одди. Через сфинктер Одди в просвет двенадцатиперстной кишки поступают желчь и панкреатический сок.

Отметим, что примерно у 20% людей проток поджелудочной железы отдельно впадает в кишечник (на 1-2 см выше фатерова соска).

Среди ацинарной ткани расположены островки поджелудочной железы – островки Лангерганса, – группы клеток поджелудочной железы, выполняющих внутрисекреторную (эндокринную) функцию, наибольшее скопление которых находится в хвосте поджелудочной железы. Островки Лангерганса не связаны с протоками поджелудочной железы – они окружены кровеносными сосудами (капиллярами); их основная функция – продукция панкреатических гормонов. Островки Лангерганса состоят их трех основных типов клеток – α, β и δ. Каждый тип этих клеток отвечает за производство разных гормонов. В α-клетках поджелудочной железы продуцируется глюкагон, в β-клетках (эти клетки наиболее многочисленные) – инсулин, в δ-клетках – соматостатин. Эти гормоны поступают непосредственно в кровь и принимают участие в метаболизме.

Глюкагон и инсулин участвуют в регуляции углеводного обмена. Более подробно с функциями этих гормонов можно ознакомится в статье «Физиология углеводного обмена».

Панкреатический сок

Панкреатический сок – экзокринный продукт ационарной ткани поджелудочной железы, представляющий собой щелочную жидкость (pH примерно 8), в которой содержаться разные электролиты (в том числе ионы калия, хлора, натрия, бикарбоната) и пищевые ферменты. Электролиты в панкреатическом соке присутствуют в той же концентрации, что и в плазме крови (за исключением бикарбоната, концентрация которого примерно в 4 раза выше, чем в плазме, что обуславливает щелочную реакцию панкреатического сока).

В двенадцатиперстную кишку поступает примерно 1500-3000 мл панкреатического сока в сутки. Основная функция панкреатического сока заключается в ферментативном расщеплении пищи в тонкой кишке (отметим, что процесс пищеварения (ферментативного расщепления) начинается в ротовой полости, затем в желудке и двенадцатиперстной кишке). Благодаря своей щелочной среде, панкреатический сок ощелачивает (до pH 7-7,5) кислое содержимое желудка (частично переваренная пища), которое поступает из желудка в двенадцатиперстную кишку, таким образом панкреатические ферменты могут полноценно выполнять свою функцию.

В зависимости от субстрата воздействия, ферменты панкреатического сока делят на три группы:

- Амилаза – расщепляет углеводы

- Липаза – расщепляет жиры

- Протеаза – расщепляет протеины (белки)

Отметим, что амилаза и липаза секретируются в активной форме, а протеаза – в виде проферментов, которые способны расщеплять протеины только после активации (вступления в связь (реакцию) с другими веществами) в двенадцатиперстной кишке. Например, трипсин (кишечный протеолитический фермент) образуется из трипсиногена – неактивного панкреатического профермента. Таким образом, секреция протеаз в виде неактивных проферментов защищают саму поджелудочную железу от ферментативного разрушения.

Состав и объем панкреатического сока регулируется в основном гормонами. Холецистокинин (панкреозимин) – нейропептидный гормон, секретирующийся в двенадцатиперстной и тонкой кишке в ответ на поступление пищи из желудка. Основная функция холецистокинина – синтез пищевых ферментов в ацинарных клетках. Секретин – пептидный гормон, секретируемый в тонкой кишке, стимулирующий секрецию бикарбоната в ацинарных клетках.

Нервная система также участвует в регуляции образования панкреатического сока. Мысли о еде, запах и вид пищи, а также наличие ее в ротовой полости, стимулируют блуждающий нерв, который в свою очередь стимулирует секрецию панкреатического сока. Сфинктер Одди, расположенный в фатеровой (печеночно-поджелудочной) ампуле, отвечает за непосредственную регуляцию поступления панкреатического сока в просвет двенадцатиперстной кишки – при поступлении пищи сфинктер открывается.

То есть, объем, состав и выделение панкреатического сока регулируются с помощью нервно-гуморальных механизмов и зависят от текущих пищеварительных потребностей организма.

Когда панкреатический сок выполнил свою функцию, 99% содержащихся в нем жидкости и электролитов при прохождении через толстую кишку всасываются обратно в кровь.

Амилаза

Амилаза – пищеварительный фермент, входящий в состав пищеварительного сока и слюны (слюна выделяется в ротовой полости тремя парами слюнных желез). Слюнная и панкреатическая амилаза функционируют только в желудочно-кишечном тракте, расщепляя крахмал – основная форма углеводной пищи, является крупным полимером, мономером которого является глюкоза. В результате действия амилазы на крахмал образуется смесь трех видов молекул:

- Дисахарид мальтозы (состоит из двух объединенных между собой молекул глюкозы

- Декстрин (полисахарид, представляющий собой короткие цепи, состоящие примерно из восьми молекул глюкозы)

- Глюкоза

Глюкоза, которая образуется в результате расщепления крахмала амилазой, через слизистую оболочку кишечника попадает в кровь. Мальтоза и декстрин поддаются дальнейшему ферментативному расщеплению мальтазой и изомальтазой (кишечные ферменты), в результате чего образуются молекулы глюкозы, которые могут усваиваются, попадая в кровь.

Амилаза, как и другие ферменты, эффективно действует только в ограниченных пределах кислотно-щелочного баланса (pH). Оптимальный pH для действия амилазы составляет 7,1.

Процесс ферментативного расщепления крахмала амилазой, содержащейся в слюне, начинается в ротовой полости в процессе пережевывания пищи. Когда пищевой комок попадает в желудок, pH которого 2-3, действие слюнной амилазы прекращается. Если пища во рту находится недолго, слюнная амилаза расщепляет лишь незначительную часть крахмала – основная его часть поддается ферментативному расщеплению панкреатической амилазой в двенадцатиперстной и тощей кишках.

В нормальном (здоровом состоянии) незначительное количество амилазы попадает в кровь. Основное количество амилазы попадает в кровь из поджелудочной железы, из слюнных желез в кровь поступает лишь незначительная ее часть. Попадая в результате физиологического обновления клеток поджелудочной и слюнных желез в кровь, амилаза не выполняет каких-либо функций. Поскольку молекула амилазы имеет небольшие размеры, по сравнении с другими ферментами, она способна проникать через клубочки почек и относится к числу немногих ферментов, обнаруживаемых в норме в моче.

Источник