Активация протеолитических ферментов поджелудочной железы

В

поджелудочной железе синтезируются

проферменты ряда протеаз: трипсиноген,

химотрипсиноген, проэластаза,

прокарбоксипептидазы А и В. В кишечнике

они путём частичного протеолиза

превращаются в активные ферменты

трипсин, химотрипсин, эластазу и

карбок-сипептидазы А и В.

Активация

трипсиногена происходит

под действием фермента эпителия

кишечника энтеропептидазы.

464

Этот

фермент отщепляет с N-конца молекулы

трипсиногена гексапептид Вал-(Асп)4-Лиз.

Изменение конформации оставшейся части

полипептидной цепи приводит к формированию

активного центра, и образуется активный

трипсин. Последовательность Вал-(Асп)4-Лиз

присуща большинству известных

трипсиноге-нов разных организмов – от

рыб до человека.

Образовавшийся

трипсин активирует

химотрипсиноген, из

которого получается несколько активных

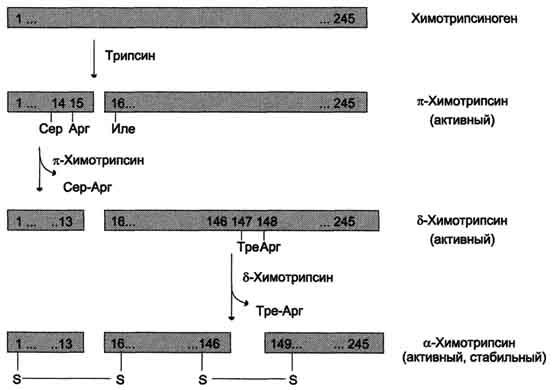

ферментов (рис. 9-3). Химотрипсиноген

состоит из одной полипептидной цепи,

содержащей 245 аминокислотных остатков

и пяти дисульфидных мостиков. Под

действием трипсина расщепляется

пептидная связь между 15-й и 16-й

аминокислотами, в результате чего

образуется активный π-химотрипсин.

Затем под действием π-химотрипсина

отщепляется дипептид сер(14)-арг(15), что

приводит к образованию δ-химотрипсина.

Отщепление дипептида тре(147)-арг(148)

завершает образование стабильной формы

активного фермента – α-химотрипсина,

который состоит из трёх полипептидных

цепей, соединённых дисульфидными

мостиками.

Остальные

проферменты панкреатических протеаз

(проэластаза и прокарбоксипептидазы

А и В) также активируются трипсином

путём частичного протеолиза. В результате

образуются активные ферменты – эластаза

и карбокси-пептидазы А и В.

2. Специфичность действия протеаз

Трипсин

преимущественно гидролизует пептидные

связи, образованные карбоксильными

группами аргинина и лизина. Химотрипсины

наиболее активны в отношении пептидных

связей, образованных карбоксильными

группами ароматических аминокислот

(Фен, Тир, Три).

Карбоксипептидазы

А и В – цинксодержащие ферменты, отщепляют

С-концевые остатки аминокислот. Причём

карбоксипептидаза А

Рис.

9-3. Активация химотрипсиногена. Молекула

химотрипсиногена состоит из 245

аминокислотных остатков и имеет пять

дисульфидных мостиков. На схеме показаны

участки фермента, подвергающиеся

протеолизу. а-Химотрипсин – активная

стабильная форма фермента – состоит из

трёх полипептидных цепей, ковалентно

связанных между собой двумя дисульфидными

мостиками и нековалентно – за счёт

водородных связей и гидрофобных

взаимодействий.

465

отщепляет

преимущественно аминокислоты, содержащие

ароматические или гидрофобные радикалы,

а карбоксипептидаза В – остатки аргинина

и лизина.

Последний

этап переваривания – гидролиз небольших

пептидов, происходит под действием

ферментов аминопептидаз и дипептидаз,

которые синтезируются клетками тонкого

кишечника в активной форме.

Аминопептидазы последовательно

отщепляют N-концевые аминокислоты

пептидной цепи. Наиболее известна

лейцинаминопептидаза – Zn2+-

или Мn2+-содержащий

фермент, несмотря на название, обладающий

широкой специфичностью по отношению

к N-концевым аминокислотам.Дипептидазы расщепляют

дипептиды на аминокислоты, но не

действуют на трипептиды.

В

результате последовательного действия

всех пищеварительных протеаз большинство

пищевых белков расщепляется до свободных

аминокислот.

В.

Защита клеток от действия протеаз

Клетки

поджелудочной железы защищены от

действия пищеварительных ферментов

тем, что:

эти

ферменты образуются

в виде неактивных предшественников в

клетках поджелудочной железы и

активируются только после секреции в

просвет кишечника. Таким образом, место

синтеза и место действия этих ферментов

пространственно разделены.в

клетках поджелудочной железы

присутствует белок-ингибитор

трипсина, образующий

с активной формой фермента (в случае

преждевременной активации) прочный

комплекс.

В

полости желудка и кишечника протеазы

не контактируют с белками клеток,

поскольку слизистая оболочка покрыта

слоем слизи, а каждая клетка содержит

на наружной поверхности плазматической

мембраны полисахариды, которые не

расщепляются протеазами и тем самым

защищают клетку от их действия.

Разрушение

клеточных белков протеазами происходит

при язвенной болезни желудка или

двенадцатиперстной кишки. Однако

начальные механизмы возникновения

язвы ещё мало изучены.

Г.

Транспорт аминокислот в клетки

Аминокислоты,

образовавшиеся при переваривании

белков, быстро всасываются в кишечнике.

Транспорт их осуществляется двумя

путями: через воротную систему печени,

ведущую прямо в печень, и по лимфатическим

сосудам, сообщающимся с кровью через

грудной лимфатический проток. Максимальная

концентрация аминокислот в крови

достигается через 30-50 мин после приёма

белковой пищи (углеводы и жиры замедляют

всасывание аминокислот). Всасывание

L-аминокислот (но не D-изомеров) – активный

процесс, требующий затраты энергии.

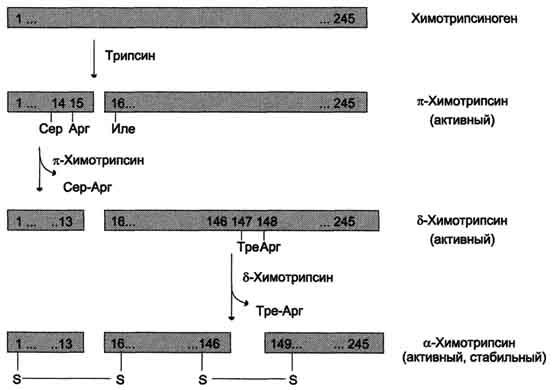

Аминокислоты переносятся через кишечную

стенку от слизистой её поверхности в

кровь (рис. 9-4). Перенос через щёточную

кайму осуществляется целым рядом

переносчиков, многие из которых действуют

при участии Nа+-зависимых

механизмов симпорта, подобно переносу

глюкозы (см. раздел 7).

Различная

скорость проникновения аминокислот

через мембраны клеток указывает на

наличие транспортных систем, обеспечивающих

перенос аминокислот как через внешнюю

плазматическую мембрану, так и через

внутриклеточные мембраны. В настоящее

время известно по крайней мере пять

специфических транспортных систем,

каждая из которых функционирует

Рис.

9-4. Механизм всасывания аминокислот в

кишечнике. L-аминокислота

поступает в энтероцит путём симпорта

с ионом Na+.

Далее специфическая транслоказа

переносит аминокислоту через мембрану

в кровь. Обмен ионов натрия между

клетками осуществляется путём

первично-активного транспорта с помощью

Nа+,К+-АТФ-азы.

466

для

переноса определённой группы близких

по строению аминокислот:

нейтральных,

с короткой боковой цепью (аланин, серии,

треонин);нейтральных,

с длинной или разветвлённой боковой

цепью (валин, лейцин, изолейцин);с

катионными радикалами (лизин, аргинин);с

анионными радикалами (глутаминовая и

аспарагиновая кислоты);иминокислот

(пролин, оксипролин).

Причём

к числу Nа+-зависимых

относятся переносчики аминокислот,

входящих в первую и пятую группы, а

также переносчик метионина. Независимые

от Na+ переносчики

специфичны для некоторых нейтральных

аминокислот (фенилаланин, лейцин) и

аминокислот с катионными радикалами

(лизин).

Аминокислоты

конкурируют друг с другом за специфические

участки связывания. Например, всасывание

лейцина (если концентрация его достаточно

высока) уменьшает всасывание изолейцина

и валина.

Одна

из специфических транспортных систем

для некоторых нейтральных аминокислот

функционирует в кишечнике, почках и,

по-видимому, мозге. Она получила название

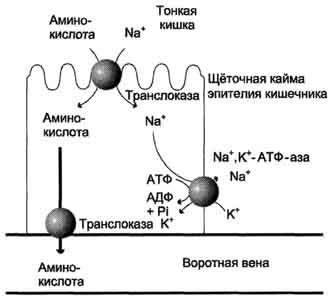

γ-глутамильного цикла (рис. 9-5).

В

этой системе участвуют 6 ферментов,

один из которых находится в клеточной

мембране, а остальные – в цитозоле.

Ключевую роль в транспорте аминокислоты

играет мембранно-связан-ный фермент

γ-глутамилтрансфераза. Этот

фермент является гликопротеином и

катализирует перенос γ-глутамильной

группы от глутатиона (иногда другого

γ-глутамильного пептида) на транспортируемую

аминокислоту и последующий перенос

комплекса в клетку. Глутатион представляет

собой трипептид – γ-глутамилцистеинилглицин,

который находится во всех тканях

животных. Реакция протекает следующим

образом (см. схему А на с. 468).

Аминокислота,

связанная с γ-глутамильным остатком,

оказывается внутри клетки. В следующей

реакции происходит отщепление

γ-глутамильного

Рис.

9-5. γ-Глутамильный

цикл. Система

состоит из одного мембранного и пяти

цитоплазматических ферментов. Перенос

аминокислоты внутрь клетки осуществляется

в комплексе с глутамильным остатком

глутатиона под действием

γ-глутамилтрансферазы. Затем аминокислота

освобождается, а γ-глутамильный остаток

в несколько стадий превращается в

глутатион, который способен присоединять

следующую молекулу аминокислоты. Е1 –

γ-глутамилтрансфераза; Е2 –

у-глутамилциклотрансфераза; Е3 –

пептидаза; Е4 –

оксопролиназа; Е5 –

γ-глутамилцистеинсинтетаза; Е6 –

глутатионсинтетаза.

467

остатка

под действием фермента

γ-глутамилциклотрансферазы (см. схему

Б).

Дипептид

цистеинилглицин расщепляется под

действием пептидазы на 2 аминокислоты

– цис-теин и глицин. В результате этих

3 реакций происходит перенос одной

молекулы аминокислоты в клетку (или

внутриклеточную структуру). Следующие

3 реакции обеспечивают регенерацию

глутатиона, благодаря чему цикл

повторяется многократно. Для транспорта

в клетку одной молекулы аминокислоты

с участием γ-глутамильного цикла

затрачиваются 3 молекулы АТФ.

Д.

Нарушение переваривания белков и

транспорта аминокислот

Небольшую

долю продуктов переваривания белка

составляют негидролизованные короткие

пептиды. У некоторых людей возникает

иммунная реакция на приём белка, что,

очевидно, связано со способностью к

всасыванию

таких

пептидов. Продукты полностью переваренного

белка (аминокислоты) лишены антигенных

свойств и иммунных реакций не вызывают.

У

новорождённых проницаемость слизистой

оболочки кишечника выше, чем у взрослых,

поэтому в кровь могут поступать антитела

молозива (секрет молочных желёз,

выделяющийся в первые дни после родов,

обогащённый антителами и антитоксинами).

Это усугубляется наличием в молозиве

белка – ингибитора трипсина. Протеолитические

ферменты в пищеварительных секретах

новорождённых обладают низкой

активностью. Всё это способствует

всасыванию в кишечнике небольшого

количества нативных белков, достаточного

для обеспечения иммунной реакции.

Очевидно, подобное усиление всасывающей

способности кишечника является причиной

наблюдаемой иногда непереносимости

белков пищи (например, молока и яиц) у

взрослых людей.

Гниение

Известно,

что микроорганизмы кишечника

для своего роста также нуждаются в

доставке с пищей определенных аминокислот.

Микрофлора кишечника располагает

набором ферментных систем, отличных

от соответствующихферментов животных тканей и

катализирующих самые разнообразные

превращения пищевых аминокислот.

В кишечнике создаются оптимальные

условия для образования ядовитых

продуктов

распада аминокислот: фенола,индола, крезола, скатола, сероводорода,

метилмер-каптана, а также нетоксичных

для организма соединений: спиртов, аминов, жирных

кислот,кетокислот, оксикислот и

др.

Все

эти превращения аминокислот,

вызванные деятельностью микроорганизмовкишечника,

получили общее название «гниение белков в

кишечнике». Так, в процессе

распада серосодержащих

аминокислот (цистин, цистеин, метионин)

в кишечнике образуются сероводород H2S

и метил-меркаптан CH3SH.

Диаминокислоты – орнитин и лизин –

подвергаются процессудекарбоксилирования с

образованием аминов –

путресцина и кадаверина.

Из

ароматических аминокислот: фенилаланин, тирозин и триптофан –

при аналогичном

бактериальном декарбоксилировании образуются

соответствующие амины: фенилэтиламин,

параоксифенилэтиламин (или тира-мин)

и индолилэтиламин (триптамин).

Кроме того, микробные ферментыкишечника

вызывают постепенное разрушение боковых

цепей циклическихаминокислот,

в частности тирозина и триптофана,

с образованием ядовитых продуктов

обмена – соответственно крезола и фенола, скатола и индола.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

В поджелудочной железе синтезируются проферменты ряда протеаз: трипсиноген, химотрипсиноген, проэластаза, прокарбоксипептидазы А и В. В кишечнике они путём частичного протеолиза превращаются в активные ферменты трипсин, химотрипсин, эластазу и карбоксипептидазы А и В.

Активация трипсиногенапроисходит под действием фермента эпителия кишечника энтеропептидазы.

Этот фермент отщепляет с N-конца молекулы трипсиногена гексапептид Val-(Аsp)4-Lys. Изменение конформации оставшейся части полипептидной цепи приводит к формированию активного центра, и образуется активный трипсин. Последовательность Val-(Аsp)4-Lys присуща большинству известных трипсиногенов разных организмов – от рыб до человека.

Образовавшийся трипсин активирует химотрипсиноген,из которого получается несколько активных ферментов (рис. 3). Химотрипсиноген состоит из одной полипептидной цепи, содержащей 245 аминокислотных остатков и пяти дисульфидных мостиков. Под действием трипсина расщепляется пептидная связь между 15-й и 16-й аминокислотами, в результате чего образуется активный π-химотрипсин. Затем под действием π-химотрипсина отщепляется дипептид Ser(14)-Arg(15), что приводит к образованию δ-химотрипсина. Отщепление дипептида Thr(147)-Arg(148) завершает образование стабильной формы активного фермента – α-химотрипсина, который состоит из трёх полипептидных цепей, соединённых дисульфидными мостиками.

Остальные проферменты панкреатических протеаз (проэластаза и прокарбоксипептидазы А и В) также активируются трипсином путём частичного протеолиза. В результате образуются активные ферменты – эластаза и карбокси-пептидазы А и В.

Специфичность действия протеаз

Трипсин преимущественно гидролизует пептидные связи, образованные карбоксильными группами Arg и Lys.

Химотрипсины наиболее активны в отношении пептидных связей, образованных карбоксильными группами ароматических аминокислот (Phe, Tyr, Trp).

Карбоксипептидазы А и В – цинксодержащие ферменты, отщепляют С-концевые остатки аминокислот. Причём карбоксипептидаза А отщепляет преимущественно аминокислоты, содержащие ароматические или гидрофобные радикалы, а карбоксипептидаза В – остатки Arg и Lys.

Последний этап переваривания – гидролиз небольших пептидов, происходит под действием ферментов аминопептидаз и дипептидаз, которые синтезируются клетками тонкого кишечника в активной форме.

Аминопептидазыпоследовательно отщепляют N-концевые аминокислоты пептидной цепи. Наиболее известна лейцинаминопептидаза – Zn2+- или Мn2+-содержащий фермент, несмотря на название, обладающий широкой специфичностью по отношению к N-концевым аминокислотам.

Дипептидазырасщепляют дипептиды на аминокислоты, но не действуют на трипептиды.

В результате последовательного действия всех пищеварительных протеаз большинство пищевых белков расщепляется до свободных аминокислот.

Рис. 3. Активация химотрипсиногена. Молекула химотрипсиногена состоит из 245 аминокислотных остатков и имеет пять дисульфидных мостиков. На схеме показаны участки фермента, подвергающиеся протеолизу. а-Химотрипсин – активная стабильная форма фермента – состоит из трёх полипептидных цепей, ковалентно связанных между собой двумя дисульфидными мостиками и нековалентно – за счёт водородных связей и гидрофобных взаимодействий.

Источник

Поджелудочная железа является уникальным органом человеческого организма, ведь вещества, которые она вырабатывает, участвуют в процессах пищеварения и усвоения питательных веществ, практически на всех этапах. Большая часть клеток этого органа вырабатывает сложный по составу пищеварительный сок, без ферментов которого невозможны процессы пищеварения в тонком кишечнике. Относительно небольшое количество клеток секретирует в кровь гормоны инсулин и глюкагон, которые участвуют в обмене углеродов и регуляции метаболических процессов практически во всех клетках организма, а также схожее по структуре с гормонами вещество липокаин, участвующее в регуляции некоторых биохимических процессах, происходящих в печени.

В составе панкреатического сока, который вырабатывается внешнесекреторными клетками поджелудочной железы, кроме жидкой его составляющей, есть небольшое количество слизи и ферменты, которые непосредственно участвуют в процессе переваривания пищи. К особенностям работы поджелудочной железы можно отнести тот факт, что некоторые ферментативные вещества, которые образуются в клетках, первоначально синтезируются в неактивной форме и в таком виде выделяются в проток поджелудочной железы, через который они попадают в общий желчный проток и двенадцатиперстную кишку.

Только в просвете кишечника происходит активизация неактивных ферментов – в противном случае панкреатический сок, компоненты которого отличаются высокой активностью, немедленно после выделения начинали бы переваривание ткани органа. Для активизации ферментов панкреатического сока необходимо наличие в просвете двенадцатиперстной кишки достаточного количества желчи. Под влиянием желчи клетки слизистой начального отдела тонкого кишечника начинают вырабатывать фермент энтерокиназу, которая превращает неактивную форму фермента трипсиноген в активный трипсин, а этот фермент в свою очередь активизирует остальные компоненты панкреатического сока.

Трипсин. Трипсиноген и трипсин получены в кристаллическом виде, полностью расшифрована их первичная структура и известен молекулярный механизм превращения профермента в активный фермент. В опытах in vitro превращение трипсиногена в трипсин катализируют не только энтеро-пептидаза и сам трипсин, но и другие протеиназы и ионы Са2+.

Активирование трипсиногена химически выражается в отщеплении с N-конца полипептидной цепи 6 аминокислотных остатков (Вал–Асп– Асп–Асп–Асп–Лиз) и соответственно в укорочении полипептидной цепи (рис. 12.1).

Следует подчеркнуть, что в этом небольшом, казалось бы, химическом процессе – отщепление гексапептида от предшественника – заключено важное биологическое значение, поскольку при этом происходят формирование активного центра и образование трехмерной структуры трипсина, а известно (см. главы 1 и 4), что и белки биологически активны только в своей нативной трехмерной конформации. В том, что трипсин, как и другие протеиназы, вырабатывается в поджелудочной железе в неактивной форме, также имеется определенный физиологический смысл, поскольку в противном случае трипсин мог бы оказывать разрушающее протеолитическое действие не только на клетки самой железы, но и на другие ферменты, синтезируемые в ней (амилаза, липаза и др.). В то же время поджелудочная железа защищает себя еще одним механизмом – синтезом специфического белка ингибитора панкреатического трипсина. Этот ингибитор оказался

Рис. 12.1. Механизм активации трипсиногена быка (схема).

низкомолекулярным пептидом (мол. масса 6000), который прочно связывается с активными центрами трипсина и химотрипсина, вызывая обратимое их ингибирование. В поджелудочной железе синтезируется также α1-антипротеиназа (мол. масса 50000), которая преимущественно инги-бирует эластазу.

При остром панкреатите, когда трипсин и другие ферменты из пораженной поджелудочной железы «вымываются» в кровь, уровень их в крови соответствует размерам некротического участка. В этом случае определение активности трипсина в сыворотке крови является надежным ферментным тестом при диагностике острого панкреатита. Следует отметить, что субстратная специфичность трипсина ограничена разрывом только тех пептидных связей, в образовании которых участвуют карбоксильные группы лизина и аргинина.

Химотрипсин. В поджелудочной железе синтезируется ряд химотрип-синов (α-, β- и π-химотрипсины) из двух предшественников – химотрипси-ногена А и химотрипсиногена В. Активируются проферменты в кишечнике под действием активного трипсина и химотрипсина. Полностью раскрыта последовательность аминокислот химотрипсиногена А, во многом сходная с последовательностью аминокислот трипсина. Молекулярная масса его составляет примерно 25000. Он состоит из одной полипептидной цепи, содержащей 246 аминокислотных остатков. Активация профермента не сопряжена с отщеплением большого участка молекулы (см. рис. 4.3). Получены доказательства, что разрыв одной пептидной связи между аргинином и изолейцином в молекуле химотрипсиногена А под действием трипсина приводит к формированию π-химотрипсина, обладающего наибольшей ферментативной активностью. Последующее отщепление дипеп-тида Сер–Арг приводит к образованию δ-химотрипсина. Аутокаталити-ческий процесс активирования, вызванный химотрипсином, сначала способствует формированию неактивного промежуточного неохимотрипсина, который под действием активного трипсина превращается в α-химотрип-син; этот же продукт образуется из δ-химотрипсина, но под действием активного химотрипсина.

Таким образом, благодаря совместному перекрестному воздействию химотрипсина и трипсина из химотрипсиногена образуются разные химо-трипсины, различающиеся как ферментативной активностью, так и некоторыми физико-химическими свойствами, в частности электрофорети-ческой подвижностью.

Следует отметить, что химотрипсин обладает более широкой субстратной специфичностью, чем трипсин. Он катализирует гидролиз не только пептидов, но и эфиров, гидроксаматов, амидов и других ацилпроизводных, хотя наибольшую активность химотрипсин проявляет по отношению к пептидным связям, в образовании которых принимают участие карбоксильные группы ароматических аминокислот: фенилаланина, тирозина и триптофана.

Эластаза. В поджелудочной железе синтезируется еще одна эндопеп-тидаза – эластаза – в виде проэластазы. Превращение профермента в элас-тазу в тонкой кишке катализируется трипсином. Название фермент получил от субстрата эластина, который он гидролизует. Эластин содержится в соединительной ткани и характеризуется наличием большого числа остатков глицина и серина. Эластаза обладает широкой субстратной специфичностью, но предпочтительнее гидролизует пептидные связи, образованные аминокислотами с небольшими гидрофобными радикалами, в частности глицином, аланином и серином. Интересно, что ни трипсин, ни химотрипсин не гидролизуют пептидные связи молекулы эластина, хотя все три фермента, включая эластазу, содержат сходные участки аминокислотных последовательностей и одинаковые места положения дисульфидных мостиков, а также имеют в активном центре один и тот же ключевой остаток серина (см. табл. 4.2), что подтверждают опыты с ингибированием всех трех ферментов диизопропилфторфосфатом, химически связывающим ОН-группу серина. Высказано предположение, что все три эндопептидазы поджелудочной железы: трипсин, химотрипсин и эластаза,– возможно, имеют один и тот же общий предшественник и что специфичность активного фермента в основном определяется конформационными изменениями профермента в процессе активирования.

Экзопептидазы. В переваривании белков в тонкой кишке активное участие принимает семейство экзопептидаз. Одни из них – карбоксипеп-тидазы – синтезируются в поджелудочной железе в виде прокарбоксипеп-тидазы и активируются трипсином в кишечнике; другие – аминопептидазы – секретируются в клетках слизистой оболочки кишечника и также активируются трипсином.

Карбоксипептидазы. Подробно изучены две карбоксипептидазы – А и В, относящиеся к металлопротеинам и катализирующие отщепление от полипептида С-концевых аминокислот. Карбоксипептидаза А разрывает преимущественно пептидные связи, образованные концевыми ароматическими аминокислотами, а карбоксипептидаза В – связи, в образовании которых участвуют С-концевые лизин и аргинин. Очищенный препарат карбокси-пептидазы А обладает бифункциональной активностью – пептидазной и эстеразной и содержит ион Zn2+(один атом на 1 моль фермента). При замене ионов Zn2+на ионы Са2+ полностью утрачивается пепти-дазная активность, но усиливается исходная эстеразная активность, хотя при этом существенных изменений в третичной структуре фермента не отмечается.

Источник