Ацинус поджелудочной железы клетки

ПЖ состоит преимущественно из экзокринной ткани. Основной элемент экзокринной части ПЖ — ацинусы: они вместе с разветвлённой сетью протоков составляют 75—90% массы железы. Аиинусы представляют собой субъединицы долек ПЖ и состоят из пирамидальных клеток, обращенных апикальной частью к секреторному канальцу (см. рис. 1-8).

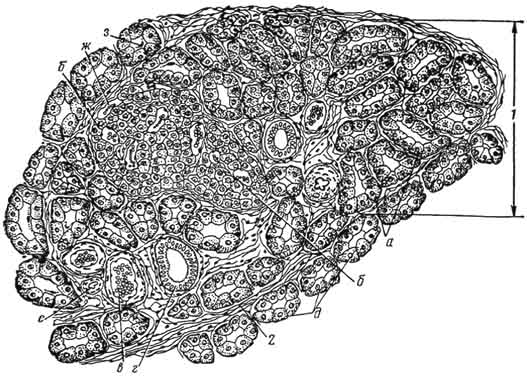

Рис. 1-8. Нормальная гистология поджелудочной железы, микрофотографии: а — малое увеличение; показано соотношение между экзокринной паренхимой поджелудочной железы, протоковой системой и островками Лангерганса (окраска гематоксилином и эозином, увеличение ×75); б — при большем увеличении показаны основные структурные элементы поджелудочной железы, хорошо видны островки и ацинусы (окраска гематоксилином и эозином, увеличение ×100); в — большое увеличение; обнаруживаются заметные различия между экзо- и эндокриноцитами

Секреторные канальцы ацинусов, сливаясь между собой, образуют внутридольковые протоки.

Экзокринная ткань ПЖ состоит из трёх типов клеток:

• ацинарных, продуцирующих гликолитические, липолитические и протеолитические ферменты (в неактивной форме: в виде проферментов или зимогенов) и составляющих до 80% клеточного состава ПЖ;

• центроацинарно-дуктулярных, секретирующих содержащую бикарбонаты жидкость;

• муцинсекретирующих протоковых.

Ацинарные клетки — основной структурный компонент ацинусов и ПЖ в целом. Ациноцит имеет форму усечённого конуса, широкое основание клетки называют базальным отделом, а противоположную, суженную и обращенную в проток часть клетки — апикальной частью. Апикальная часть клетки имеет множество микроворсинок. Ациноииты синтезируют и выделяют в полость ацинуса белковый секрет, 98% которого составляют ферменты.

От полости ацинуса — центроацинарного протока, образованного апикальными поверхностями ашшоцитов, — начинается вставочный отдел панкреатического протока, стенка которого образована мелкими центроацинарными клетками (плоский эпителий). За вставочным отделом протоков лежат межацинарный и внутридольковый протоки, отводящие секрет от первичной дольют железы. За ними следуют остальные порядки протоковой системы: междольковые, междолевые и главные выводные протоки, все вместе образующие выводную (протоковую) систему ПЖ.

Главные и междольковые протоки выстланы высоким призматическим эпителием, внутридольковые — кубическим. Эпителий представлен протоковыми клетками, на долю которых приходится до 5% клеточной массы ПЖ.

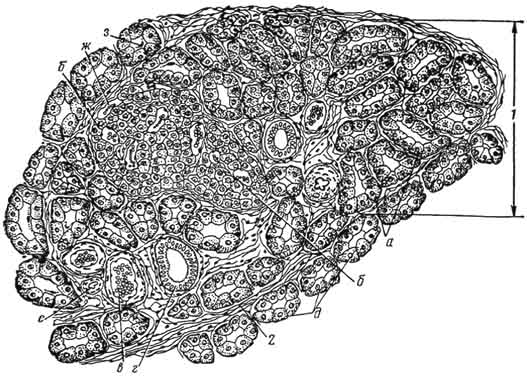

Базолатеральные ацинарные клетки (см. рис. 1-9 a) имеют хорошо развитую грубую эндоплазматическую сеть, в которой происходит синтез панкреатических ферментов. После синтеза зимогены попадают в комплекс Гольджи, где происходит их сортировка с другими клеточными белками, а затем в сосуды накопления. В этих сосудах формируются зимогенные гранулы, перемещающиеся к апикальной части клетки (см. рис. 1-9 б), При стимуляции ациноциты выбрасывают содержимое гранул в просвет ацинуса, и секрет поступает в просвет кишечника через панкреатический проток.

Рис. 1-9. Панкреатические ацинарные клетки, электронные микрофотографии

Эндокринная часть ПЖ состоит из небольших островков, известных как островки Лангерганса (см, рис. 1-10). Они отделены от ацинусов прослойками соединительной ткани, густо васкуляризированы, не имеют выводных протоков и содержат следующие типы клеток:

• а-клетки, секретирующие глюкагон, пептид YY;

• в-клетки, секретирующие инсулин, С-пептид, панкреастатин;

• D-клетки, секретирующие соматостатин;

• РР- (или F-) клетки, секретирующие панкреатический полипептид.

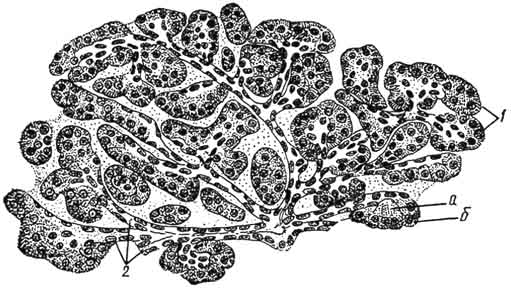

Рис. 1-10. Островок Лангерганса, электронные микрофотографии: а — α-клетки; б — β-клетки; в — D-клетки; увеличение ×240

в-Клетки наиболее многочисленны и расположены в центре островков. Соотношение a-, D- и F-клеток, лежащих по периферии островков, неодинаково в каждом ацинусе. Передняя часть железы содержит больше F-клеток, тогда как в задней части больше в-клеток. Физиологическое значение таких региональных различий до конца не изучено, но наличие клеток разных типов необходимо для паракринной регуляции функции островков Лангерганса с помощью соматостатина. Соматостатин, в свою очередь, регулирует высвобождение других гормонов — инсулина и глюкагона.

Маев И.В., Кучерявый Ю.А.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Поджелу́дочная железа́ человека (лат. páncreas) — орган пищеварительной системы, обладающий внешнесекреторной и внутреннесекреторной функциями. Внешнесекреторная функция органа реализуется выделением панкреатического сока, содержащего пищеварительные ферменты. Производя гормоны, поджелудочная железа принимает важное участие в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена.

История[править | править код]

Описания поджелудочной железы встречаются в трудах древних анатомов. Одно из первых описаний поджелудочной железы встречается в Талмуде, где она названа «пальцем бога». А. Везалий (1543 г.) следующим образом описывает поджелудочную железу и её назначение: «в центре брыжейки, где происходит первое распределение сосудов, расположено большое железистое, весьма надежно поддерживающее самые первые и значительные разветвления сосудов». При описании двенадцатиперстной кишки Везалий также упоминает железистое тело, которое, по мнению автора, поддерживает принадлежащие этой кишке сосуды и орошает её полость клейкой влагой. Спустя век был описан главный проток поджелудочной железы Вирсунгом (1642 г.).

Функции[править | править код]

Поджелудочная железа является главным источником ферментов для переваривания жиров, белков и углеводов — главным образом, трипсина и химотрипсина, панкреатической липазы и амилазы. Основной панкреатический секрет протоковых клеток содержит и ионы бикарбоната, участвующие в нейтрализации кислого желудочного химуса. Секрет поджелудочной железы накапливается в междольковых протоках, которые сливаются с главным выводным протоком, открывающимся в двенадцатиперстную кишку.

Между дольками вкраплены многочисленные группы клеток, не имеющие выводных протоков, — т.е. островки Лангерганса. Островковые клетки функционируют как железы внутренней секреции (эндокринные железы), выделяя непосредственно в кровоток глюкагон и инсулин — гормоны, регулирующие метаболизм углеводов. Эти гормоны обладают противоположным действием: глюкагон повышает, а инсулин понижает уровень глюкозы в крови.

Протеолитические ферменты секретируются в просвет ацинуса в виде зимогенов (проферментов, неактивных форм ферментов) — трипсиногена и химотрипсиногена. При высвобождении в кишку они подвергаются действию энтерокиназы, присутствующей в пристеночной слизи, которая активирует трипсиноген, превращая его в трипсин. Свободный трипсин далее расщепляет остальной трипсиноген и химотрипсиноген до их активных форм. Образование ферментов в неактивной форме является важным фактором, препятствующим энзимному повреждению поджелудочной железы, часто наблюдаемому при панкреатитах.

Гормональная регуляция экзокринной функции поджелудочной железы обеспечивается гастрином, холецистокинином и секретином — гормонами, продуцируемыми клетками желудка и двенадцатиперстной кишки в ответ на растяжение, а также секрецию панкреатического сока.

Повреждение поджелудочной железы представляет серьёзную опасность. Пункция поджелудочной железы требует особой осторожности при выполнении.

Анатомия[править | править код]

Область поджелудочной железы.

Поджелудочная железа человека представляет собой удлинённое дольчатое образование серовато-розоватого оттенка и расположена в брюшной полости позади желудка, тесно примыкая к двенадцатиперстной кишке. Орган залегает в верхнем отделе на задней стенке полости живота в забрюшинном пространстве, располагаясь поперечно на уровне тел I—II поясничных позвонков.

Длина железы взрослого человека — 14—22 см, ширина — 3—9 см (в области головки), толщина — 2—3 см. Масса органа — около 70—80 г.

Макроскопическое строение[править | править код]

В поджелудочной железе выделяют головку, тело и хвост.

Головка[править | править код]

Головка поджелудочной железы (caput pancreatis) примыкает к двенадцатиперстной кишке, располагаясь в её изгибе так, что последняя охватывает железу в виде подковы. Головка отделена от тела поджелудочной железы бороздой, в которой проходит воротная вена. От головки начинается дополнительный (санториниев) проток поджелудочной железы, который или сливается с главным протоком (в 60 % случаев), или независимо впадает в двенадцатиперстную кишку через малый дуоденальный сосочек.[1]

Тело[править | править код]

Тело поджелудочной железы (corpus pancreatis) имеет трёхгранную (треугольную) форму. В нём выделяют три поверхности — переднюю, заднюю и нижнюю, и три края — верхний, передний и нижний.

Передняя поверхность (facies anterior) обращена вперед, к задней поверхности желудка, и несколько вверх; снизу её ограничивает передний край, а сверху — верхний. На передней поверхности тела железы имеется обращённая в сторону сальниковой сумки выпуклость — сальниковый бугор.

Задняя поверхность (facies posterior) примыкает к позвоночнику, брюшной аорте, нижней полой вене, чревному сплетению, к левой почечной вене. На задней поверхности железы имеются особые борозды, в которых проходят селезёночные сосуды. Задняя поверхность разграничивается от передней острым верхним краем, по которому проходит селезёночная артерия.

Нижняя поверхность (facies inferior) поджелудочной железы ориентирована вниз и вперед и отделяется от задней тупым задним краем. Она находится ниже корня брыжейки поперечной ободочной кишки.

Хвост[править | править код]

Хвост поджелудочной железы (cauda pancreatis) имеет конусовидную или грушевидную форму, направляясь влево и вверх, простирается до ворот селезёнки.

Главный (вирсунгов) проток поджелудочной железы проходит через её длину и впадает в двенадцатиперстную кишку в её нисходящей части на большом дуоденальном сосочке. Общий желчный проток обычно сливается с панкреатическим и открывается в кишку там же или рядом.

Двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа (желудок и печень удалены)

Топография[править | править код]

Головка проецируется на позвоночник на уровне в диапазоне от XII грудного до IV поясничного позвонков. Тело располагается на уровне от TXII до LIII; положение хвоста колеблется от TXI до LII.

Микроскопическое строение[править | править код]

По строению это сложная альвеолярно-трубчатая железа. С поверхности орган покрыт тонкой соединительнотканной капсулой. Основное вещество разделено на дольки, меж которых залегают соединительнотканные тяжи, заключающие выводные протоки, сосуды, нервы, а также нервные ганглии и пластинчатые тела.

Поджелудочная железа включает экзокринную и эндокринную части.

Экзокринная часть[править | править код]

Экзокринная часть поджелудочной железы представлена расположенными в дольках панкреатическими ацинусами, а также древовидной системой выводных протоков: вставочными и внутридольковыми протоками, междольковыми протоками и, наконец, общим панкреатическим протоком, открывающимся в просвет двенадцатиперстной кишки.

Ацинус поджелудочной железы является структурно-функциональной единицей органа. По форме ацинуc представляет собой округлое образование размером 100—150 мкм, в своей структуре содержит секреторный отдел и вставочный проток, дающий начало всей системе протоков органа. Ацинусы состоят из двух видов клеток: секреторных — экзокринных панкреатоцитов, в количестве 8—12, и протоковых — эпителиоцитов.

Вставочные протоки переходят в межацинозные протоки, которые, в свою очередь, впадают в более крупные внутридольковые. Последние продолжаются в междольковые протоки, какие впадают в общий проток поджелудочной железы.

Эндокринная часть[править | править код]

Эндокринная часть поджелудочной железы образована лежащими между ацинусов панкреатическими островками, или островками Лангерганса.

Островки состоят из клеток — инсулоцитов, среди которых на основании наличия в них различных по физико-химическим и морфологическим свойствам гранул выделяют 5 основных видов:

- бета-клетки, синтезирующие инсулин;

- альфа-клетки, продуцирующие глюкагон;

- дельта-клетки, образующие соматостатин;

- D1-клетки, выделяющие ВИП;

- PP-клетки, вырабатывающие панкреатический полипептид.

Кроме того, методами иммуноцитохимии и электронной микроскопии было показано наличие в островках незначительного количества клеток, содержащих гастрин, тиролиберин и соматолиберин.

Островки представляют собой компактные пронизанные густой сетью фенестрированных капилляров скопления упорядоченных в гроздья или тяжи внутрисекреторных клеток. Клетки слоями окружают капилляры островков, находясь в тесном контакте с сосудами; большинство эндокриноцитов контактируют с сосудами либо посредством цитоплазматических отростков, либо примыкая к ним непосредственно.

Кровоснабжение[править | править код]

Кровоснабжение поджелудочной железы осуществляется через панкреатодуоденальные артерии, которые ответвляются от верхней брыжеечной артерии или из печёночной артерии (ветви чревного ствола брюшной аорты). Верхняя брыжеечная артерия обеспечивает нижние панкреатодуоденальные артерии, в то время как гастродуоденальная артерия (одна из конечных ветвей печёночной артерии) обеспечивает верхние панкреатодуоденальные артерии. Артерии, разветвляясь в междольковой соединительной ткани, образуют плотные капиллярные сети, оплетающие ацинусы и проникающие в островки.

Венозный отток происходит через панкреатодуоденальные вены, которые впадают в проходящую позади железы селезёночную, а также другие притоки воротной вены. Воротная вена образуется после слияния позади тела поджелудочной железы верхней брыжеечной и селезёночной вен. В некоторых случаях нижняя брыжеечная вена также вливается в селезёночную позади поджелудочной железы (в других она просто соединяется с верхней брыжеечной веной).

Лимфатические капилляры, начинаясь вокруг ацинусов и островков, вливаются в лимфатические сосуды, которые проходят вблизи кровеносных. Лимфа принимается панкреатическими лимфатическими узлами, расположенными в количестве 2—8 у верхнего края железы на её задней и передней поверхностях.

Иннервация[править | править код]

Парасимпатическая иннервация поджелудочной железы осуществляется ветвями блуждающих нервов, больше правого, симпатическая — из чревного сплетения. Симпатические волокна сопровождают кровеносные сосуды. В поджелудочной железе имеются интрамуральные ганглии.

Развитие и возрастные особенности поджелудочной железы[править | править код]

Поджелудочная железа развивается из энтодермы и мезенхимы; её зачаток появляется на 3-й неделе эмбрионального развития в виде выпячивания стенки эмбриональной кишки, из которого формируются головка, тело и хвост. Дифференцировка зачатков на внешнесекреторную и внутрисекреторную части начинается с 3-го месяца эмбриогенеза. Образуются ацинусы и выводные протоки, эндокринные отделы образуются из почек на выводных протоках и «отшнуровываются» от них, превращаясь в островки. Сосуды, а также соединительнотканные элементы стромы получают развитие из мезенхимы.

У новорождённых поджелудочная железа имеет очень маленькие размеры. Её длина колеблется от 3 до 6 см; масса — 2,5—3 г; железа располагается несколько выше, чем у взрослых, однако слабо фиксирована к задней брюшной стенке и относительно подвижна. К 3 годам её масса достигает 20 грамм, к 10—12 годам — 30 г. Вид, характерный для взрослых, железа принимает к возрасту 5—6 лет. С возрастом в поджелудочной железе происходит изменение взаимоотношений между её экзокринной и эндокринной частями в сторону уменьшения числа островков.

Заболевания поджелудочной железы[править | править код]

- Панкреатит

- Острый панкреатит

- Хронический панкреатит

- Рак поджелудочной железы

- Муковисцидоз

- Диабет

- Псевдокисты поджелудочной железы

- Панкреанекроз

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Везалий А. О строении человеческого тела. — 1954 — Том 2. — с. 960

- Губергриц Н. Б. Панкреатология: от прошлого к будущему // Вестник клуба панкреатологов. — 2009. — № 2. — с. 13—23

- Лепорский Н. И. Болезни поджелудочной железы. — М., 1951.

Источник

Материал взят с сайта www.hystology.ru

Поджелудочная железа представлена двумя разными в морфологическом и функциональном отношениях отделами: экзокринным и эндокринным. Экзокринный отдел секретирует ферменты, поступающие по выводным протокам в просвет двенадцатиперстной кишки и оказывающие воздействие на процесс расщепления белков, жиров и углеводов. Построен он из железистых концевых отделов и выводных протоков.

Эндокринный отдел вырабатывает гормоны, поступающие в кровь и регулирующие интенсивность углеводного, белкового

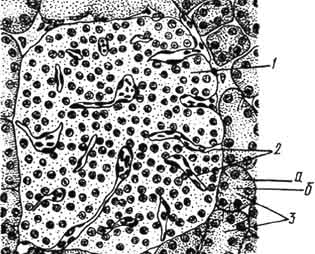

Рис. 273. Поджелудочная железа:

1 – долька; а – экзокринная часть; б – панкреатические островки (эндокринная часть железы); 2 – междольковая соединительная ткань; в – вена; а – междольковый выводной проток; д – концевые отделы; е – артерия; ж – венозные капилляры; з – центроацинозные клетки.

и жирового обмена в тканях. Этот отдел состоит из совокупности островков (панкреатических островков), образованных тяжами гормонопродуцирующих клеток, окруженных капиллярной сетью и вкрапленных в экзокринную часть железы.

Развивается поджелудочная железа из энтодермальных, дорсального и вентрального выпячиваний стенки туловищной кишки, врастающих в мезенхиму брыжейки. Из мезенхимы развиваются “соединительнотканная часть (строма) и кровеносные сосуды. Следует обратить внимание на то, что эпителиальные выросты образуются из однослойного эпителия туловищной кишки, что обусловливает однослойное строение эпителиальных структур дифференцированной железы.

Поджелудочная железа является сложной трубчато-альвеолярной. Снаружи она покрыта соединительнотканной капсулой. Отходящие от капсулы перегородки делят железу на дольки (рис. 273). В междольковой соединительной ткани проходят междольковые выводные протоки, кровеносные сосуды, нервные стволы, а также инкапсулированные чувствительные нервные окончания.

Экзокринная часть дольки построена из ацинусов (альвеол), “состоящих из секретобразующих клеток и вставочного отдела – начальная зона выводного протока, вдвинутого в концевой отдел. В конусообразной клетке ацинуса отчетливо различают по окраске

Рис. 274 Клетка ацинуса поджелудочной железы:

1 – гранулярная эндоплазматическая сеть базального полюса; 2 – гранулы секрета в зимогенном полюсе клетки. Электронная микрофотография (по Блуму и Фоусету).

и строению базальный и апикальный полюсы. В первом из них локализованы плотно упакованные мембранные структуры гранулярной эндоплазматической сети (рис. 274), в связи с чем он окрашивается основными красителями, поэтому базофилен и именуется гомогенным. Второй полюс, направленный в просвет ацинуса, окрашивается кислыми красителями, он оксифилен, содержит гранулы секрета и называется зимогенным (рис. 275). В клетке хорошо развит комплекс Гольджи, много митохондрий.

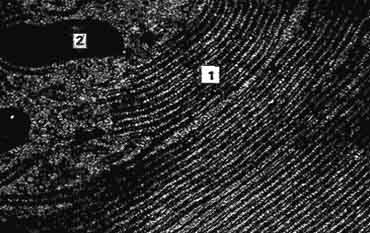

Рис. 275. Долька поджелудочной железы:

1 – ацинус; а – зимогенный полюс; б – гомогенный полюс; 2 – внутридольковые (вставочные) выводные протоки.

Рис. 276. Панкреатический островок поджелудочной железы:

1 – инсулярная клетка; 2 – кровеносные капилляры островка; 3 – концевые секреторные отделы; а – зимогенные гранулы; б – гомогенная зона.

Вставочный отдел ацинуса – это начало вставочного выводного протока, состоящего из плоских клеток и располагающегося в концевом отделе. На всем своем протяжении вставочный выводной проток покрыт однослойным эпителием. Его плоские клетки постоянно сменяются кубическими. Вставочные выводные протоки объединяются в междольковые, покрытые изнутри однослойным цилиндрическим эпителием. Междольковые выводные протоки, соединяясь, образуют главный выводной проток.

Совокупность панкреатических островков составляет эндокринную часть железы. Они имеют округлую или овальную форму и неравномерно локализуются в разных дольках. Островки построены из инсулярных клеток и обильно снабжены капиллярной сетью (рис. 276). Инсулярные клетки резко отличаются от ацинозных. Это небольшие, светлые с нежной цитоплазмой клетки, в которых хорошо развит комплекс Гольджи; содержатся мелкие митохондрии и секреторные гранулы. Гранулярная эндоплазматическая сеть представлена значительно хуже.

Среди инсулярных различают A-, B-, Д-, Д-1- и РР-клетки. Классификация их основана на морфофункциональной характеристике секреторных гранул. Самая многочисленная группа – В-клетки, занимающие, как правило, центральную часть островка. Они плохо окрашиваются, содержат зернистость, растворимую в спиртах и нерастворимую в воде. Клетки синтезируют инсулин, под влиянием которого гликоген задерживается в печеночных клетках, а следовательно, в крови уменьшается количество сахара.

А-клетки расположены чаще на периферии. Их секреторные гранулы обрабатывают кислыми красителями, растворимы в воде и фиксируются спиртом. Плотная часть гранулы отделена от мембраны светлой зоной. Эти клетки вырабатывают глюкагон – антагонист инсулина, повышающий содержание глюкозы в крови.

Д-клетки встречаются реже и находятся также на периферии островка. Средних размеров и умеренной плотности секреторные гранулы не имеют светлой зоны. Гормон этих клеток тормозит секрецию А-клеток, В-клеток и ацинозных клеток экзокринного отдела поджелудочной железы.

Д-1-клетки встречаются в островке в небольшом количестве, секреторные гранулы характеризуются аргирофилией, интенсивной плотностью, светлым ободком. Их гормон снижает кровяное давление и усиливает секрецию поджелудочной железы.

РР-клетки встречаются на периферии островков и в экзокринной части. Клетки содержат мелкую зернистость. Секретируемый ими гормон усиливает образование желудочного и поджелудочного сока.

Отзывов (0)

Добавить отзыв

Источник