Ацидоз печени поджелудочной железы

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Альфонсова Е.В.

1

1 ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет»

В статье представлены данные о структурной организации поджелудочной железы при экспериментальном лактат-ацидозе. Было проведено несколько серий опытов, в которых создавали ацидоз различной глубины (от рН 7,2 до рН 6,8) и продолжительности (от 30 до 180 минут). При рН 7,2 наблюдается полнокровие сосудов, отек сосудистой стенки и околососудистого пространства, застой крови различной степени выраженности, микротромбозы и микрокровоизлияния в паренхиме поджелудочной железы. При более низком рН 7,1 и ниже в сосудах микроциркуляторного русла выявляется десквамация эндотелия и нарушение структуры эндотелиоцитов, обнажение субэндотелия, отек паренхимы, деструкция соединительнотканного матрикса, а при сдвигах рН до 6,8 разрушение аргирофильного каркаса органа, некробиоз и некроз клеточных элементов.

диссеминированное внутрисосудистое свертывание

полиорганная недостаточность

морфология поджелудочной железы

метаболический ацидоз

лактат

1. Альфонсов В.В. Гемостаз, морфологический эквивалент ДВС-синдрома и нарушение структурной организации сердца при метаболическом ацидозе / Е.В. Альфонсова // Вестник Иркутского РО АН ВШ России. – 2001. – № 1. – С. 156-164.

2. Владимиров В.Г., Сергиенко В.И. Острый панкреатит (экспериментально-клиническое исследование). – М. : Медицина, 1986. – 240 с.

3. Гринев М.В., Опушнев В.А., Толстой А.Д. Острые заболевания желчного пузыря и поджелудочной железы у пострадавших с тяжелой травмой и шоком // Вестник хирургии. – 1989. – № 11. – Т. 143. – С. 71-74.

4. Зильбер А.П. Полиорганная недостаточность как новый вид патологии: клиническая физиология, интенсивная терапия, профилактика // Актуальные проблемы медицины критических состояний. – 2000. – № 7. – С. 71-91.

5. Копылов А.Б. Острый панкреатит в постшоковом периоде у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой : дис. … канд. мед. наук : 14.00.27. – М., 2003. – 132 с.

6. Меркулов Г.А. Курс патогистологической техники. – 1969. – 263 c.

7. Шутеу Ю., Бэндило Т., Кофрице А. Шок. Терминология, классификация, шоковая клетка, патофизиология и лечение. – Бухарест : Военное изд-во, 1981. – 320 с.

8. Krejci V., Hiltebrand L., Banic A., Erni D. Continuous measurements of microcirculatory blood flow in gastrointestinal organs during acute haemorrhage // Br. J. Anaesth. – 2000. – Apr., v. 84 (4). – P. 468-475.

9. Sheth S.G., LaMont J.T. Gastrointetinal Problems in the Chronically Critically ill Patient // Clinics in Chest Medicine. – 2001. – V. 22 : 1. – P. 234-242.

Продукты анаэробного метаболизма, вызывающие ацидоз, представляют реальную опасность для организма, так как способны не только нарушать функции, но и приводить к морфологическим изменениям в различных органах и тканях. Органы пищеварительной системы, в том числе и поджелудочная железа, являются наиболее уязвимым звеном при патологических состояниях, сопровождающихся метаболическим ацидозом [4; 7]. Гипоксия и гипоксиацидоз во время шоковых состояний являются следствием несоответствия спланхнической доставки кислорода его потреблению. При этом глубокие циркуляторные нарушения в поджелудочной железе приводят к нарушению метаболических процессов [8]. Развитие ацидоза и изменение рН-среды, наряду с другими факторами, приводит к самоактивации протеолитических ферментов и развитию аутодигестивных процессов в поджелудочной железе. Вследствие гипоксии и дефицита АТФ возникает повреждение мембранных структур клетки, клеточных включений и выход ферментов, в частности трипсина, в кровь. Одновременно с этим происходит активация перекисного окисления липидов, главного повреждающего фактора клеточных мембран [2]. Известно, что в ряде случаев острый панкреатит может развиваться у пострадавших с политравмой в постшоковом периоде при отсутствии прямого механического повреждения органа [3]. Падение кровотока в поджелудочной железе при циркуляторном шоке, по данным различных авторов, происходит на 30-94%. Микроциркуляторные расстройства возникают уже при первой стадии шока – вазоконстрикции в виде увеличении вязкости крови, уменьшении скорости кровотока, в возникновении сладжей и агрегации форменных элементов, секвестрации крови [3; 8]. Повреждение поджелудочной железы значительно утяжеляет состояние больных в состоянии шока и может явиться непосредственной причиной смерти [5]. Вместе с тем в литературе мало внимания уделено изучению повреждений поджелудочной железы как одному из гастроинтестинальных осложнений при тяжелой травме и шоковых состояниях. Целью настоящего исследования является: изучение влияния экспериментального лактат-ацидоза на структурную организацию поджелудочной железы.

Методика исследования. Исследования проведены на беспородных животных (42 кошках). Лактат-ацидоз создавали введением 3%-ного раствора молочной кислоты в изотоническом растворе NaCl в бедренную вену под гексеналовым наркозом. Различный сдвиг рН в кислую сторону достигали дозированным капельным введением лактата обычно от 20 до 38 капель в мин. под контролем рН (рН-метр МР 120ВЕ). По достижении необходимого значения рН (от 7,2, 7,1, 7,0, 6,9, 6,8), в течение 5-10 мин. дозу вводимой молочной кислоты уменьшали до 3-5 капель в мин. и поддерживали необходимый уровень соответственно 30, 60, 70, 120, 180 мин., затем брали кусочки органов для гистологических, гистохимических исследований. Для проведения гистологических и гистохимических исследований кусочки тканей сердца размером 0,5-1,0 см фиксировались в 10%-ном забуференном нейтральном растворе формальдегида (рН 7,0) при температуре 18-20 °С в течение 24-48 ч. Заливка осуществлялась с использованием парафина [6]. Были использованы методы окрашивания морфологического материала: гематоксилин-эозином, гематоксилин-пикрофуксином по Ван-Гизон, гематоксилином Вейгерта в модификации Харта, импрегнация азотнокислым серебром по Футу. Эвтаназия животных проводилась передозированием гексеналового наркоза. В работе с экспериментальными животными были соблюдены требования, изложенные в «Методических рекомендациях по проведению медико-биологических исследований с использованием животных» от 1985 г.

Результаты исследования и их обсуждение. Морфологическое исследование поджелудочной железы позволило выявить целый ряд изменений в зависимости от глубины и продолжительности метаболического ацидоза. Повреждение поджелудочной железы при ацидозе может приводить к активации процессов свертывания крови и фибринолиза, что, прежде всего, связано с поступлением в кровоток протеаз, особенно трипсина, который непосредственно может активировать V, VIII, X факторы. Это способствует появлению в кровотоке микротромбов, снижению концентрации фибриногена и количества тромбоцитов, появлению РФМК, характерных для ДВС-синдрома [1]. По данным гистологического исследования, сдвиг рН в кислую сторону сопровождается образованием сладжей эритроцитов и микротромбов в микроциркуляторном русле различных органов, в том числе и в поджелудочной железе. При рН 7,2 наблюдается полнокровие сосудов, отек сосудистой стенки и околососудистого пространства, застой крови различной степени выраженности, микротромбозы и микрокровоизлияния в паренхиме поджелудочной железы (рис. 2). При более низком рН 7,1 и ниже в сосудах микроциркуляторного русла выявляется десквамация эндотелия и нарушение структуры эндотелиоцитов, обнажение субэндотелия. Эти явления наблюдаются в поджелудочной железе и других отделах желудочно-кишечного тракта.

По данным морфометрии, в поджелудочной железе при рН 7,2 выявляются преимущественно сладжи эритроцитов в артериях, а также в венозных и более мелких сосудах. По мере сдвига рН в кислую сторону процентное соотношение сладжей и тромбов сдвигается в сторону преобладания последних. При рН 7,2 (экспозиция ацидоза 30 минут) это соотношение в поджелудочной составляет 60 и 40%, при рН 7,0 (экспозиция ацидоза 60 минут) 40 и 60%, при уровне рН 6,8 и 6,5 – соответственно 10 и 90%. Приблизительно аналогичная картина наблюдается в процентном соотношении сладжей и тромбов в сосудах печени и желудка. В тонком и толстом кишечнике наблюдается более выраженное тромбообразование (табл. 1). Повреждения, вызываемые различными факторами, могут привести к нарушению сосудистой стенки и структуры клеточных элементов органов и выходу их в межклеточный матрикс и сосудистое русло.

Таблица 1.

Процентное соотношение сладжей и тромбов в различных органах пищеварительной системы при лактат-ацидозе в сосудах микроциркуляторного русла

Отдел желудочно-кишечного тракта | n | рН крови | |||||||

рН 7,2 | рН 7,0 | рН 6,8 | рН 6,5 | ||||||

Сладжи | Тромбы | Сладжи | Тромбы | Сладжи | Тромбы | Сладжи | Тромбы | ||

Печень | 40 | 62±4,2 | 38±4,2٭ | 42±2,5 | 58±2,5٭ | 20±1,8 | 80±1,8٭ | 20±2,2 | 80±2,2٭ |

Поджелудочная железа | 40 | 60±3,5 | 40±3,5٭ | 40±2,8 | 60±2,8٭ | 30± 2,2 | 70±2,2٭ | 10±1,5 | 90±1,5٭ |

Желудок | 40 | 43±4,2 | 57±4,2٭ | 38±2,6 | 62±2,6٭ | 30±2,4 | 70±2,4٭ | 10±2,0 | 90±2,0٭ |

Примечание: n – количество стекол, подвергнутых морфометрическому анализу,

٭ – достоверность различий между количеством сладжей и тромбов при данном рН, где р<0,01

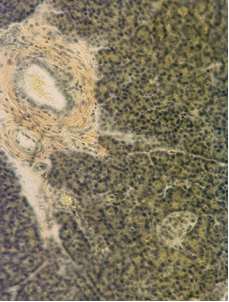

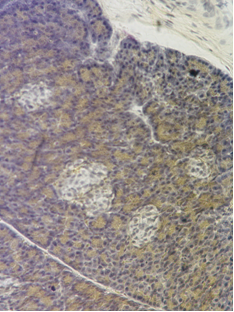

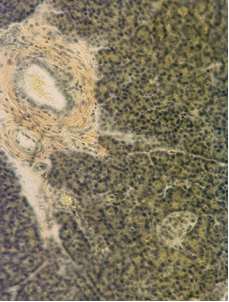

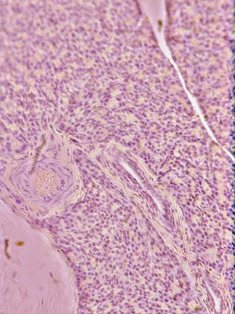

Ацидоз различной глубины и продолжительности оказывает выраженное влияние на стромальные и паренхиматозные структуры железы, изменяет строение основных морфологических образований поджелудочной железы: капсулы, соединительнотканных перегородок, протоков, ацинусов, островков Лангерганса. Эти изменения возникают при сдвиге рН артериальной крови до 7,2 и продолжительности ацидоза 30 мин. При этом наблюдается умеренный отек, выражающийся в расширении межклеточных щелей, утолщении аргирофильного каркаса органа. Структура ацинусов сохранена, однако в результате отека расстояние между клетками ацинусов значительно увеличивается (фото 3). Сдвиг рН до 7,2 сопровождается резко выраженным полнокровием сосудов разного диаметра с явлениями стаза в микроциркуляторном русле. В стенках сосудов повсеместно наблюдается периваскулярный отек. Ацидоз в течение 60 мин. приводит к отеку островков Лангерганса, расширению междольковых пространств, а также изменению структуры ядер, выражающемуся в более бледном окрашивании (фото 2). Более выраженный отек паренхимы железы наступает при рН 7,1 и экспозиции ацидоза 60 мин. Такой сдвиг рН, наряду с общим отеком, приводит к дальнейшему увеличению междольковых пространств. Эти явления нарастают при снижении уровня рН. При некомпенсированном лактат-ацидозе (рН 7,0; экспозиция 120 мин.) происходит утолщение и деструкция ретикулиновых волокон островков Лангерганса, в результате появляются пустые пространства, не заполненные клеточными элементами. Увеличение продолжительности ацидоза до 180 мин. и его глубины до рН 6,8 ведет к нарушению структуры ацинусов, разрушению клеточных элементов, фрагментации соединительнотканных волокон, при этом в большей степени страдают аргирофильные волокна.

Фото 1. Поджелудочная железа. Островок Лангерганса. Отек паренхимы и расширение междольковых щелей при рН крови 7,2 и экспозиции ацидоза 60 мин. Окраска Ван-Гизон. Ув.: ок. 8; об. 20.

Фото 2. Поджелудочная железа кошки. Отек паренхимы железы, сосудистой стенки и околососудистого пространства при рН крови 7,2 и экспозиции ацидоза 60 мин. Окраска Ван-Гизон. Ув.: ок. 8; об. 20. Микрофотография.

Фото 3. Поджелудочная железа. Расширение межклеточных пространств и отек паренхимы органа, сосудистой стенки и околососудистого пространства при рН крови 7,0 и экспозиции ацидоза 60 мин.

Окраска гематоксилин-эозином. Ув.: ок. 8; об. 20.

Фото 4. Поджелудочная железа. Отек, разрушение, фрагментация аргирофильных волокон концевых отделов ацинусов поджелудочной железы при рН крови 7,0

и экспозиции ацидоза 120 мин. Окраска по Футу. Ув.: ок. 8; об. 20.

Таким образом, лактат-ацидоз вызывает выраженные изменения в структурной организации поджелудочной железы, и, в частности в островках Лангерганса, они выражаются не только в возникновении ДВС-синдрома и его морфологического эквивалента, но также сопровождаются отеком паренхимы, деструкцией соединительнотканного матрикса, а при сдвигах рН до 6,8 приводит к разрушению аргирофильного каркаса органа, некробиозу и некрозу клеточных элементов.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, Государственное задание по вузу № 2707.14.

Рецензенты:

Патеюк А.В., д.м.н., профессор кафедры социальной политики, психологии и педагогики профессионального образования, ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», г. Чита.

Степанов А.В., д.м.н., зав. кафедрой безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», г. Чита.

Библиографическая ссылка

Альфонсова Е.В. ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЛАКТАТ-АЦИДОЗА НА СТРУКТУРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=13057 (дата обращения: 09.09.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

24 января 2019101151 тыс.

Ультразвуковое обследование органов – стандартный метод диагностирования, применяемый в каждой поликлинике. Его рекомендуется проходить не только больным, но и здоровым людям в качестве профилактической меры при медицинском осмотре. Зачастую в заключении врача-диагноста мы видим такую фразу: диффузные изменения паренхимы печени и поджелудочной железы. Но что это за диагноз и представляет ли это угрозу для здоровья? Давайте разберёмся.

Что это означает

Метод ультразвуковой диагностики основан на отражающей способности тканей нашего организма. Звуковые волны, достигнув того или иного образования, встречают на своём пути препятствие. Чем плотнее это препятствие, тем больше звуковых волн будет отражено, тем меньше волн пройдёт через всё тело, и наоборот.

Таким образом, основа всей ультразвуковой диагностики – различная плотность тканей человеческого организма. В норме каждый орган имеет одну и ту же плотность во всех участках. В этом случае говорят о гомогенной плотности паренхимы без диффузных изменений ткани.

Если в нём возникает какой-то патологический процесс – воспаление, нарушения реологических свойств жидкости, обменные нарушения — то датчик воспринимает эти очаги как участки различных плотностей в пределах одного органа. Это и называют диффузными изменениями.

Признак помогающий определить участок поражения

Вернёмся к поджелудочной железе. Так же как и другие органы, железа в норме имеет однородную структуру ткани. Если она воспаляется, подвергается жировому перерождению, если в ней образуются участки петрификатов и кальцификатов, то в заключении УЗИ врач напишет фразу «диффузные изменения паренхимы поджелудочной железы». Так как поджелудочная железа находится в непосредственной близости от печени и билиарной системы, то наиболее часто в заключении пишется «диффузные изменения печени и поджелудочной железы».

Так как перестройки наблюдаются при многих патологических процессах, это заключение не может быть диагнозом. Это лишь признак, указывающий, что в органах имеется патология и больной нуждается в дальнейшем обследовании.

Важно! Диффузные изменения органа – это не диагноз, и даже не симптом. Это лишь признак, помогающий врачу определить участок поражения железы, поставить предварительный диагноз и назначить дополнительные лабораторные анализы и инструментальные методы обследования.

Формы диффузных изменений в печени и поджелудочной железе

- Жировое перерождение — липоматоз. Эта патология распространена среди всех людей преклонного возраста. При этом происходит замещение нормальной паренхимы поджелудочной железы на жировую ткань. Панкреатоциты замещаются адипоцитами. Проблема состоит в том, что адипоциты не способны выполнять те же внутрисекреторные и внешнесекреторные функции, присущие поджелудочной железе. Данный симптом встречается и у молодых или зрелых людей, страдающих сахарным диабетом. Сама поджелудочная железа при этом становится более плотная, у больного наблюдаются незначительные симптомы ферментной недостаточности. В заключении врач указывает: диффузные изменения поджелудочной железы по типу липоматоза.

- Диффузное замещение паренхимы поджелудочной железы и печени соединительной тканью. Данный процесс получил название «фиброзирование». Перерождение паренхимы обусловлено воспалительным процессом или нарушениями общего обмена веществ. При этом воспалённые или ишемизированные участки замещаются соединительной тканью, которая также не способна выполнять функции поджелудочной железы.

Таким образом, причинами возникновения диффузных изменений могут быть:

- Панкреатит любой формы и этиологии.

- Сахарный диабет как первого, так и второго типов.

- Нарушения обмена веществ и системные заболевания, которые протекают с нарушениями общего обмена.

- Вторичные воспалительные процессы, переходящие с других органов.

- Хронические интоксикации – бесконтрольное потребление лекарственных препаратов, хронические заболевания пищеварительной системы, злоупотребление спиртных напитков, курение.

Предрасполагает к перерождению паренхимы пожилой и старческий возраст, неправильное питание и нарушение диеты, наследственная предрасположенность, частые стрессовые ситуации.

Важно! При тяжёлых состояниях – раковое перерождение, кисты и конкременты выводных протоков – заключение о наличии диффузных изменений не правомерно. Они могут быть только при хронических обменных, токсических или воспалительных заболеваниях, затрагивающих весь орган полностью, а не только его определённый участок.

Виды диффузных изменений

Диффузные перестройки могут быть двух видов: умеренные и выраженные.

Умеренные диффузные изменения поджелудочной железы наблюдаются при начальных стадиях фиброза и липоматоза. Перерождение ткани ещё не выражено, симптомов ферментной недостаточности не наблюдается. Наиболее частая причина умеренных изменений – лёгкая форма панкреатита и отёк поджелудочной железы. Выявляются они редко, в подавляющем большинстве случаев случайно на профилактическом медицинском осмотре. Специального лечения не требуется. Для предотвращения дальнейшего прогрессирования процесса достаточно консервативной терапии.

Выраженные изменения имеются при запущенных состояниях и хронических заболеваниях с длительным анамнезом. Они, как правило, уже не обратимы. У больного имеются симптомы ферментной недостаточности. Для лечения помимо консервативной терапии врачом назначается заместительная ферментная терапия и терапия лекарственными препаратами. Данные методы являются симптоматическим лечением. В дополнение проводится этиотропное лечение – терапия основного заболевания.

Изменения при панкреонекрозе и панкреатите на УЗИ

Острый панкреатит

При остром воспалении нарушается нормальный отток секрета. При этом он забрасывается обратно в протоки, откуда попадает в паренхиму. Этот рефлюкс приводит к тому, что ткань железы переваривается под действием собственных ферментов, сам орган отекает. На УЗИ это отражается понижением плотности ткани, увеличением размеров поджелудочной железы. Протоки при этом могут быть без патологии, в некоторых случаях в них обнаруживаются конкременты или стриктуры, мешающие оттоку ферментов.

Хронический панкреатит

При хроническом воспалительном процессе в стадии ремиссии и при панкреонекрозе плотность ткани повышается, паренхима становится более рыхлая из-за разрастающейся соединительной ткани. Размеры самого органа при этом не изменяются, отёк капсулы и паренхимы не наблюдается. Выводные протоки также без патологии.

Изменения при сахарном диабете на УЗИ

При диабете нормальная железистая ткань замещается жировой. Это же наблюдается у здоровых людей в преклонном и пожилом возрасте. Жировая ткань обладает более высокими звукоотталкивающими способностями, чем соединительная ткань и ткань поджелудочной железы. Поэтому, если в заключении врач написал о диффузных изменениях поджелудочной железы с повышенной эхогенностью, то предполагают наличие липоматоза.

Что делать?

Если по заключению УЗИ вам было диагностировано наличие диффузных изменений, не нужно паниковать. Это не диагноз, зачастую они диагностируются у здоровых людей. В подавляющем большинстве случаев наличие диффузных перестроек – хорошая новость, так как они не возникают при серьёзных патологиях: рак, киста, абсцесс.

Если у вас не беспокоят боли в животе, понос, метеоризм и вздутие живота, то достаточно выяснить первопричину и скорректировать рацион питания. Если вышеуказанные симптомы вас беспокоят, то проводят полный спектр исследований для выявления заболевания, назначения соответствующего лечения.

Принципы лечения

Лечения непосредственно самих диффузных изменений не существует. Не устраняются они и при оперативном вмешательстве, так как тотальное удаление поджелудочной железы проводят в крайних ситуациях.

Если диффузные изменения возникли на фоне полного здоровья, и обследование не показало наличия каких-либо нозологических заболеваний, то для лечения вам достаточно соблюдения диеты.

Диета и основы питания:

- Частые приёмы пищи — до 5-6 раз в день небольшими порциями.

- Тёплая температура подаваемых блюд.

- Исключение из рациона жирного, жареного. Не рекомендуется включать раздражающую пищу: острое, маринованное, солёное, пряное, сладкое.

- Блюда готовятся на пару или отвариваются.

- Основной упор при выборе продуктов нужно делать на овощи, мясо нежирных сортов, зерновые культуры.

- Отказ от приёма спиртных напитков, курения.

Если пациент предъявляет жалобы на нарушения пищеварения, боли в животе, то ему проводят полный спектр диагностических исследований. После выявления основного заболевания, установления диагноза назначается лечение, в ходе которого лечатся и диффузные изменения.

Помимо диеты, отказа от курения и алкоголя, больному прописывают симптоматические и средства и препараты для устранения патологии.

Симптоматические лекарственные средства:

- Заместительная ферментная терапия препаратами пищеварительных ферментов: Фестал, Панкреатин. Они устраняют диспепсические расстройства: тяжесть в животе, понос, вздутие живота.

- Анальгетики ряда нестероидных противовоспалительных препаратов: Найз, Кетонов, Диклофенак, Ибупрофен. Их пьют в период ощущения острых боле в животе.

- Препараты для усиления перистальтики: Метоклопрамид, Домперидон, Церукал.

Патогенетическая терапия для устранения основного заболевания подбирается индивидуально, в зависимости от нозологической группы патологии.

Полезное видео: Диффузные изменения поджелудочной железы, выявленные при ультразвуковом исследовании

Источник